Pubblicato originariamente in Flash Art Italia no. 289 Dicembre 2010 – Febbraio 2011.

Chiara Bertola: Vorrei entrare nel tuo lavoro attraverso una serie di oggetti e dispositivi linguistici che mi sembra costituiscano un tuo paradigma formale. Vorrei cominciare, per esempio, dalle scatole da biscotti, elemento ricorrente fin dall’inizio della tua creazione.

Christian Boltanski: La scatola da biscotti ha il vantaggio di essere un oggetto minimale e io sono un artista che di fatto si è formato in epoca minimalista, ma, cosa del tutto contraddittoria, sono anche un artista sentimentale. Così la scatola dei biscotti è qualcosa di minimale e allo stesso tempo carica di significato. È riconoscibile da chiunque. È un oggetto che fa venire in mente vari ricordi e rimanda anche al luogo dove si tengono le cose preziose, alla cassaforte dei poveri, ma anche al cimitero, luogo dove si conservano le ceneri umane.

CBe: Un oggetto che riesce a unire la dimensione molto personale e intima con quella più universale…

CBo: Possiamo parlare solo di cose che conosciamo. Se ti dico: “Ho mal di testa”, tu capisci. Il tuo mal di testa non è proprio come il mio ma c’è qualcosa in comune, si capisce lo stesso. Se ti dico: “Ho male al pancreas”, spero tu non capisca (e neanch’io!). Non possiamo parlare di cose che l’altro non conosce. Dunque la sola cosa che si può fare quando si è artisti è lavorare in quello spazio comune che appartiene più o meno a tutti, con alcune differenze, con una lettura diversa per ognuno. L’importanza dell’arte è che si parla di se stessi ma allo stesso tempo ogni persona che guarda dice “sono io, è la mia storia”. Per esempio, nell’opera L’Album de la famille D. (1971), la D. sta per Durand, il cognome più comune in Francia, e la famiglia dell’album è una famiglia di classe media, comune. Gli album di foto sono dei repertori sociali in cui ritornano sempre le stesse immagini, quelle dei momenti importanti della vita. La cosa più comune è la cosa più universale. L’Album de la famille D., o qualunque album di foto, è qualcosa di universale. Non potevo utilizzare la mia infanzia, era troppo strana e speciale, e per questo ho usato quella del mio amico Michel Durand che aveva avuto l’infanzia più normale che ci potesse essere.

CBe: Raccontami questa tua infanzia strana e speciale, di Christian Liberté, il nome che ti aveva dato tuo padre…

CBo: Provengo da una famiglia metà ebrea e metà cristiana e così abbiamo nomi doppi: i miei due fratelli si chiamano Jean Élie e Luc Emmanuel e io, visto che sono nato al momento della liberazione di Parigi, mi chiamo Liberté. I miei genitori avrebbero avuto molte buone ragioni per abortirmi ed è veramente strano che non l’abbiano fatto. Non dico sia stato un miracolo che io sia nato, ma è stato strano: i miei genitori avevano divorziato per non perdere la maggior parte dei beni e tutti sapevano che mia madre viveva sola perché mio padre è rimasto nascosto sotto il pavimento per un anno e mezzo. Ma come spiegare che lei era rimasta incinta se viveva sola? Sarebbe stato normale che lei abortisse.

CBe: Sei stato molto influenzato dalla doppia cultura quella cristiana di tua madre e quella ebrea di tuo padre in cui sei nato?

CBo: È più complicato. Io sono stato battezzato e quando ero piccolo andavo in chiesa. Ma l’influenza ebraica era molto più forte anche se mi sentivo un bambino legato alla Shoah piuttosto che all’ebraismo. Avevo sentito moltissimi racconti di sopravvissuti e anche mio padre era un sopravvissuto. Del resto, in casa c’era ancora il suo nascondiglio, e la mia famiglia era segnata da un’angoscia molto forte: mio padre non è mai più uscito da solo per strada e io sono uscito per la prima volta a diciotto anni. C’era quest’idea di pericolo estremo, costante, e si immaginava che tutti fossero cattivi. In realtà non ho un legame con il giudaismo, di cui non so nulla, e non sono mai entrato in una sinagoga. Invece questa esperienza ha alimentato il senso del pericolo, l’idea che chiunque possa ucciderti.

CBe: Questo vivere costantemente con l’idea di pericolo, con la paura, sempre… Ho letto che dormivate tutti insieme, come isolati dal mondo.

CBo: Il lato ebreo non ha avuto nessuna influenza su di me, almeno non direttamente, ma l’idea del Male, l’idea del Caso mi hanno influenzato. I sopravvissuti si ponevano sempre questa domanda: “Perché proprio io sono sopravvissuto? E come?”. Avevano quasi vergogna di essere sopravvissuti. Il mio pensare così tanto al Caso deriva proprio da lì, e dal vedere tanti amici che muoiono, e io no. Perché lui è vivo? Perché lui è morto?

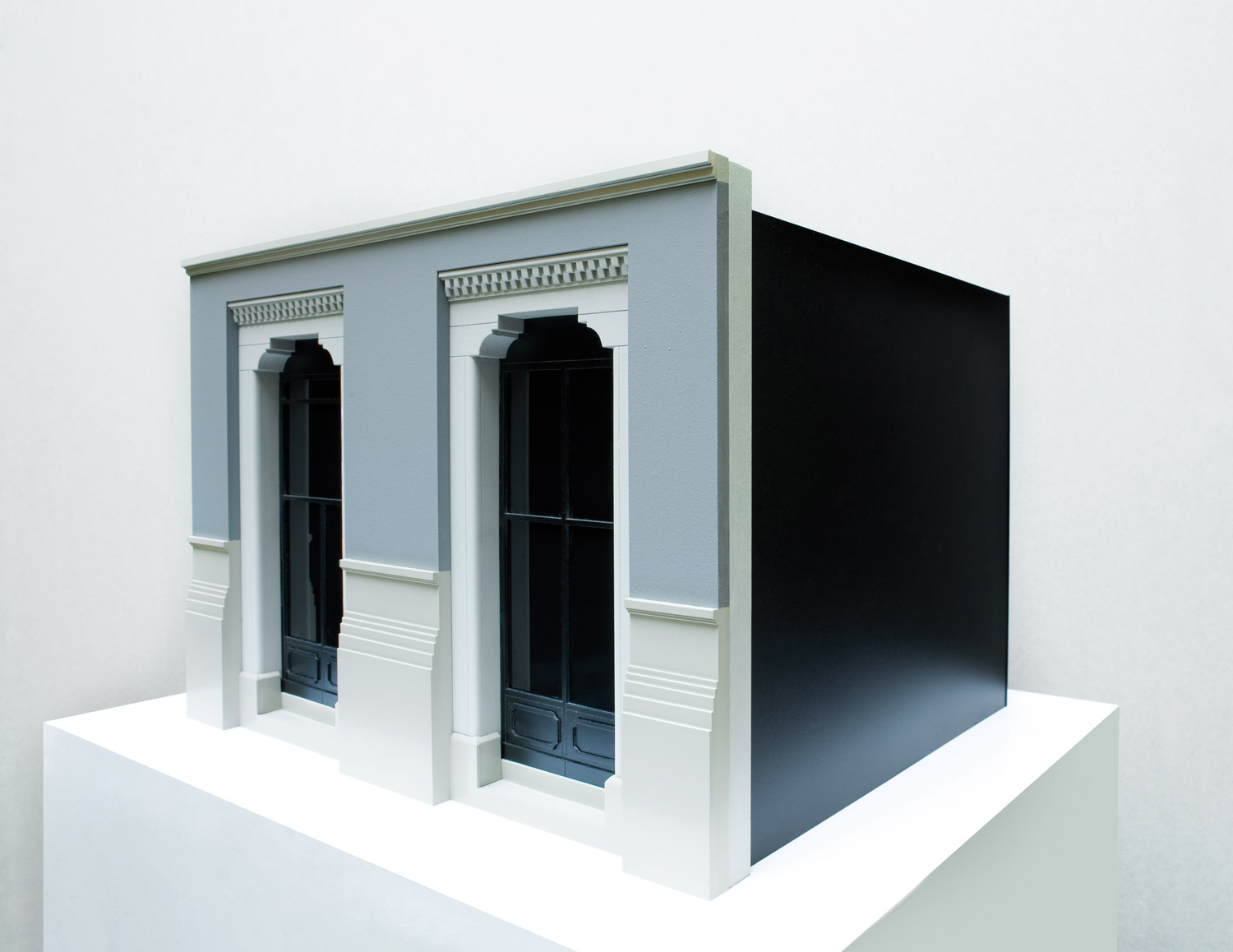

CBe: Mi viene in mente un’opera fondamentale come The Missing House (1990), che si trova a Berlino, basata su quest’idea del Caso: perché sono sopravvissuti nel bombardamento solo gli abitanti della scala A e C e non quelli della scala B? In quell’opera avevi fatto un omaggio agli inquilini della scala B, applicando sul muro rimasto delle grandi lapidi con scritti i loro nomi.

CBo: Sì, è così. Tutto questo nasce dal fatto di aver vissuto in un mondo in cui tutti erano dei sopravvissuti e dove c’era questa idea di pericolo e di tradimento costante. C’è una storia a cui sono tanto affezionato: i miei genitori avevano un gatto molto carino, ma c’era una legge francese che impediva agli ebrei di avere dei gatti. Un giorno il gatto fece la pipì sulla porta del vicino, il quale disse: “Se non uccidete subito il gatto, io vi denuncio e sarete deportati”. E loro uccisero il gatto. Se il tuo gatto fa pipì sulla porta del vicino, lui non può ucciderti, ma se invece il tuo vicino ha tale potere, lo utilizzerà. È questo che ho imparato. La mia principale relazione con l’ebraismo è stata quella.

CBe: In molte interviste dichiari di essere un autodidatta. Che tipo di scelta è stata?

CBo: Sì, mi rifiutavo di andare a scuola. Ho smesso definitivamente di andarci quando avevo tredici anni e anche prima ci andavo pochissimo. Ho avuto molta fortuna perché i miei genitori hanno capito che non potevano mandarmi a scuola, un’ora dopo mi trovavano in lacrime fuori dalla porta. Alla fine hanno rinunciato. Un giorno ho fatto dei piccoli disegni e delle palline con la plastilina e i miei fratelli mi hanno detto: “Finalmente hai fatto una cosa giusta”. Ho detto ai miei genitori che volevo diventare pittore. Ho incominciato a dipingere su carta e poi mi hanno dato delle grandi tavole di legno e ho preso a dipingere su queste grandi tavole di legno.

CBe: A quel punto qualcuno ha visto ciò che facevi? Ti ha detto: “Sei un artista”?

CBo: No, per me dipingere era solo un modo per sopravvivere. Dipingevo solo due soggetti: il massacro degli innocenti e l’entrata dei turchi nella città di Van, che era anche questo un massacro. Facevo solo scene di massacri, cosa che non è molto cambiata del resto, quadri molto naif, molto violenti, pieni di sangue.

CBe: Goya?

CBo: Ero molto influenzato dalla pittura antica, da una pittura molto naif, tipo Art brut. Ed è una fortuna che i miei genitori mi abbiano lasciato fare. Mia madre aveva un’amica che a un certo punto le ha detto: “Tuo figlio è assolutamente idiota, la sua pittura non vale niente, è pessima. Apriamo una galleria insieme così imparerà qualcosa”. Così hanno aperto una galleria orribile e io ho incominciato a lavorarci, cosa che mi ha permesso di conoscere molti artisti. Nel giro di poco tempo ho iniziato a prendere potere nella galleria e a fare cose diverse: enormi bambole a grandezza naturale, molto espressioniste, con tessuti. Poi ho preso a fare film con le bambole e poi a un certo punto ho incominciato a crescere. Ma il mio vero lavoro è cominciato nel ’69 quando ho capito che la mia infanzia era del tutto finita, che un mondo era finito, e che avrei lasciato i miei genitori. Questo mi ha spaventato e così ho iniziato a lavorare al libro Recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950, che era anche un modo per salvare la mia infanzia. Lì c’era già tutto il lavoro che ho sviluppato poi nei quarant’anni successivi.

CBe: Nel 1969 hai scritto un testo per un tuo libro in cui affermi che la morte è una cosa vergognosa, che bisogna cercare di preservare tutto. Ti chiedi come salvare la piccola memoria. In quel testo c’è già tutto ciò che ritroviamo ancora oggi nel tuo lavoro. È così?

CBo: Ci sono stati tre periodi nella mia vita e quel periodo dal ’69 al ’74 è stato fondamentale. Il secondo periodo è stato quando i miei genitori sono morti, intorno agli anni ’90 -’92, e poi c’è un terzo periodo iniziato da qualche anno, la vecchiaia. Ti accorgi di ripetere più o meno le stesse cose, ma ci sono momenti di stato creativo, come quando perdi i genitori a cui tieni, o quando diventi vecchio. I momenti di creazione in una vita sono tre o quattro in tutto. Per me è stato tra i 22 e i 27 anni, tra i 40 e 45 e poi dai 60 a oggi. Momenti unici di svolta che corrispondono a momenti decisivi di creazione.

CBe: Puoi indicare qualche passaggio o cambiamento fondamentale?

CBo: Per esempio, nel mio lavoro attuale c’è un aspetto molto più monumentale e non uso quasi più la fotografia. Oggi lavoro in modo molto più astratto di un tempo e stranamente lavoro di più su me stesso di quanto non facessi dieci anni fa. Allora lavoravo sull’idea di morte collettiva, oggi lavoro di più sull’idea della mia stessa morte. Nel corso della tua vita ti capita qualcosa, e per tutta la vita racconti ciò che ti è capitato, ma a seconda dell’età lo fai in modo diverso.

CBe: Credi sia possibile mantenere la memoria attraverso una foto?

CBo: In tutta la mia opera c’è un desiderio di fallimento, un insuccesso che è quasi volontario. La mia opera ruota intorno all’idea di salvare la piccola memoria, dunque di salvare. E questo è già assolutamente impossibile: posso filmare la mia vita e spedirla in Tasmania, ma questo non mi impedirà di morire. Si vedranno centinaia di ore di film, ma non si vedrà me, non sarò vivo. Si possono raccogliere tutti i battiti cardiaci del mondo, ma questo non renderà vive le persone. Puoi avere mille foto di una persona, ma questo non è essere vivi. Ogni tentativo di fermare la morte e di conservare la vita fallisce ogni volta, è un fallimento annunciato, prevedibile. È un lavoro sull’insuccesso e sullo smacco.

CBe: Nel ’70-’73 eri considerato vicino all’Art vivant. Quanto senti che quell’epoca abbia influenzato la tua opera?

CBo: È molto triste dover ammettere che c’è qualcosa di più forte dell’individualità, e questo qualcosa è il tempo della Storia. Il tempo in cui sei nato è più forte di ciò che sei tu. È molto probabile che se fossi nato vent’anni prima sarei stato un pittore espressionista astratto, eppure l’arte espressionista astratta non m’interessa. Sei legato per forza al tempo in cui sei nato.

CBe: Non pensi che sia anche una questione di tecnologie?

CBo: Non credo al progresso nell’arte, l’arte non è meglio di quanto non fosse trent’anni fa. C’è uno svolgimento ma non c’è progresso. Gli argomenti che m’interessano sono gli stessi dell’inizio dei tempi: il sesso, la ricerca di Dio, la morte, la bellezza del paesaggio, la memoria… Tre, quattro argomenti che sono sempre gli stessi, ma nello stesso tempo il modo di parlarne è del tutto legato al nostro tempo. Io parlo la lingua del mio tempo, e dunque utilizzo qualche volta il video, la fotografia, l’installazione.

CBe: Negli anni ’70-’73 era il tempo dell’Arte Povera, ma penso tu fossi più legato all’esperienza che stava proponendo Harald Szeemann con l’idea della “mitologia individuale”.

CBo: Sono approdato all’arte dopo il ’68, quando c’era una specie di rifiuto delle gallerie e si cercava di stare fuori dalle istituzioni, di lavorare in luoghi come i garage, le chiese, o per strada. Dunque il mio grande maestro non poteva che essere Harald Szeemann, che ho avuto la fortuna di conoscere molto presto, nel ’70 circa. Nel 1972 ho esposto a documenta e lì ho capito molte cose. Ma forse ancora più importante è stata la mostra “Grand-Father” (1974), l’esposizione che ha realizzato a Berna su suo nonno, che era parrucchiere, esponendo tutti gli strumenti del suo lavoro. Tutto questo mi è molto affine, e ha avuto su di me un’influenza enorme. In ogni caso sono stato un uomo molto fortunato tutta la vita. Ho sempre conosciuto persone straordinarie che mi hanno aiutato. Penso che oggi per un artista sia tutto molto più difficile. Per me tutto è stato facilissimo. Una delle ragioni è che il mondo dell’arte era molto più piccolo. Andavi a Parigi da Sonnabend o da Yvon Lambert o al vernissage di artisti come Bruce Nauman o Robert Ryman e trovavi cinque persone. E queste persone si parlavano, erano come dei matti, come una setta

CBe: E i tuoi rapporti con i galleristi? Per esempio con Ileana Sonnabend che è stata la tua prima gallerista?

CBo: Anche in quel caso ho avuto una fortuna straordinaria. Ileana Sonnabend era una persona eccezionale, a volte feroce, a volte terribile, ma eccezionale. Avevo piena libertà, una libertà totale. Non vendevo nulla, ma questo non impediva che facessi dopo poco tempo un’altra esposizione. Una volta sola mi ha fatto una osservazione sulle cornici di alcuni miei quadri: “Queste sono veramente terribili, è impensabile venderle…”. Le avevo fatte io ed erano effettivamente orribili. Ho venduto una sola opera nella prima esposizione a New York all’inizio del ’73 all’Art Institute e poi credo di non aver più venduto nulla. Il denaro era come se non esistesse. Ho fatto il professore per tutta la vita dunque non avevo nessun problema di soldi. Però poi, a partire dal 1986, ho guadagnato molto denaro.<

CBe: Però sei diventato famoso nel 1972, con documenta.

CBo: Sì, ma non vendevo nulla. Ho cominciato a vendere nell’86. Era una cosa strana, ero un po’ fermo perché la galleria di Sonnabend aveva chiuso. E poi sono arrivate due ragazze americane, Lynn Gumpert e Mary Jane Jacob [al tempo curatrici rispettivamente al MCA e al MOCA, ndr]. Nel mio studio si sono messe a parlare fra di loro in inglese e dopo un quarto d’ora mi hanno chiesto se volevo fare delle mostre negli Stati Uniti. Hanno cambiato la mia vita. Ho avuto importanti esposizioni al MOCA di Los Angeles, al MCA di Chicago, al New Museum di New York e poi una grandissima retrospettiva, “Lessons of Darkness” nel 1988. A partire da questo momento ho incominciato a vendere tantissimo negli Stati Uniti. Poi Marian Goodman mi ha preso grazie a Martin Disler. Ci sono stati sempre degli amici che mi hanno aiutato: ero entrato da Sonnabend grazie a Sarkis, e poi da Marian grazie a Disler. Ho avuto una fortuna enorme.

CBe: Con il tuo lavoro in Tasmania affronti e metti in pubblico il tema della tua morte, puoi spiegarcelo?

CBo: La cosa è molto semplice: ho venduto un’opera a un collezionista, David Walsh, che sta aprendo una fondazione in Tasmania. L’opera consiste nel fatto che il mio atelier è ripreso continuamente, giorno e notte, che io ci sia o no, e le immagini sono trasmesse in diretta in Tasmania, in una specie di caverna. Lui conserva tutti i DVD, e presto, se non morirò, ne avrà molti. Li può guardare, ma finché sono vivo non può tornare indietro, mentre quando sarò morto potrà fare ciò che vuole, la mia vita gli apparterrà. Ciò che per me è divertente è che quest’uomo è un giocatore professionista: ha guadagnato un patrimonio esorbitante giocando d’azzardo. Il pagamento è come un vitalizio: lui mi paga tutti i mesi una somma, fino alla mia morte.

CBe: Chi ci guadagna?

CBo: Tra otto anni deve sborsare la somma che mi deve. Se muoio entro otto anni fa un buon affare, se muoio tra dieci fa un cattivo affare. Lui dice che non ha mai perso in tutta la sua vita: “Sono sicuro che lei morirà entro otto anni e spero muoia nel suo atelier così avrò la sua morte in diretta”. Mi piacerebbe dimostrare che sono più forte di lui. Ma è verosimile che io muoia prima di otto anni, alla mia età è assolutamente possibile. È come giocare con il diavolo.

CBe: Vorrei parlare un po’ degli archivi, così ricorrenti nella tua opera.

CBo: L’archivio è un modo di lavorare puntando al fallimento. Puoi archiviare tutto, puoi contare il numero delle bottiglie, delle persone, ma più archivi, più nascondi. È il problema del computer: troppa informazione nasconde la verità, non riesci più a tirar fuori niente. Nella mia vita mi sono interessato molto alle liste di nomi, per esempio quella di tutte le persone che hanno partecipato alla Biennale di Venezia.

CBe: O quella che hai fatto al PAC di Milano nel 2005 con Les abonnés du téléphone…

CBo: Sì, i numeri di telefono, ma ciò che m’interessa è che essi rimandano all’esistenza di qualcuno. L’essenza di tutta la mia arte è il contrasto tra l’unicità di ognuno di noi e la sua fragilità, la precarietà della sua esistenza. Dunque, ho cercato di fare liste di nomi per ricordare: anche se in realtà non mi ricordo di nessuno, so che qualcuno è esistito. Noi stessi siamo un puzzle di morti. Tu hai gli occhi di un trisavolo che non hai conosciuto e che non ha più neanche un nome, hai la bocca di una prozia che tutti hanno dimenticato… Siamo fatti di tutti i morti che stanno dietro di noi e che abbiamo dimenticato.

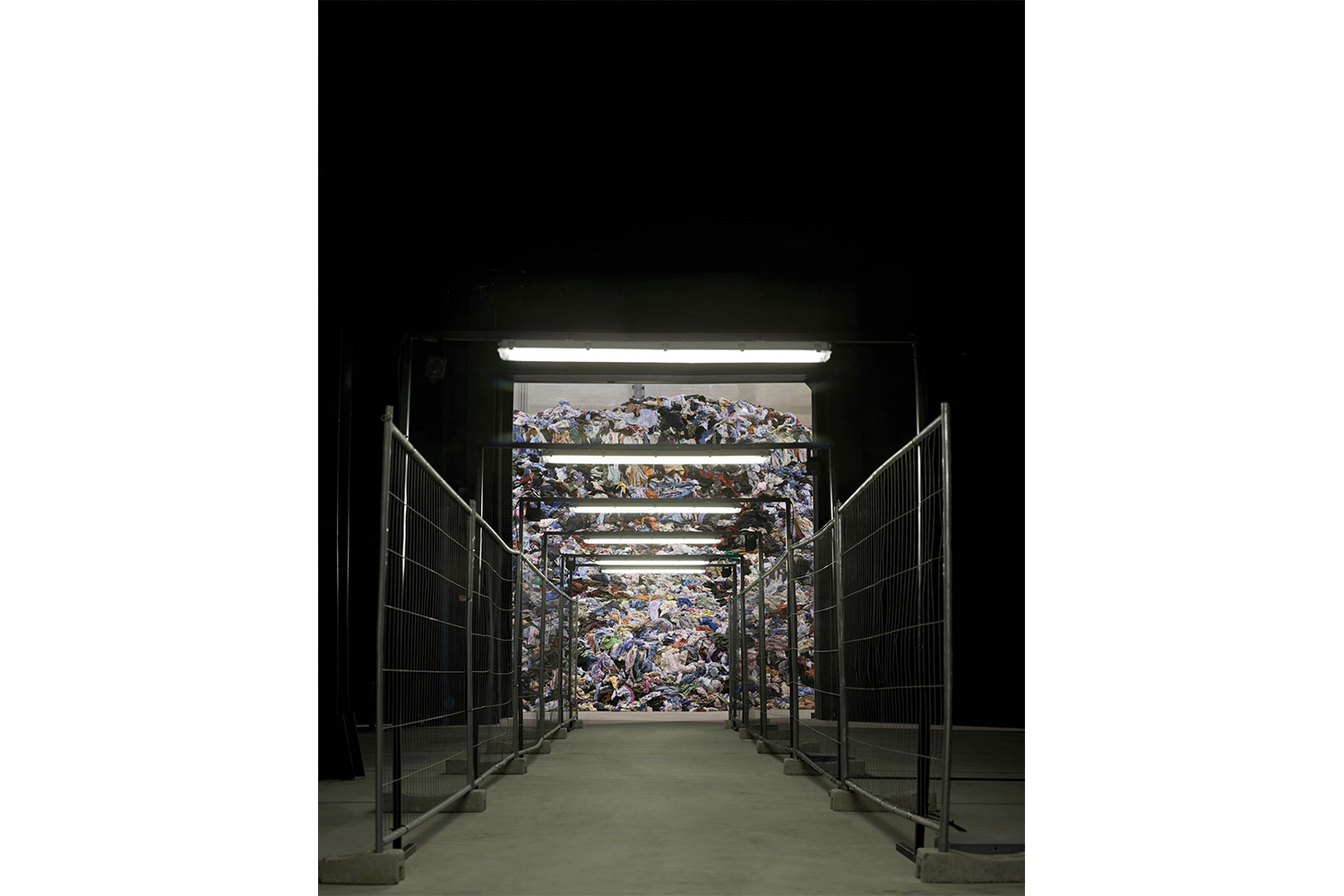

CBe: L’installazione Personnes all’Hangar Bicocca è incentrata sul destino, di nuovo ritorna il tema della casualità della morte.

CBo: Ogni vestito rappresenta un essere umano: quello che la gru prende, quello che la gru rifiuta. In base a cosa? Perché questo morirà stasera e quell’altro morirà domani? È l’hasard della morte. Adesso voglio lavorare sulla casualità della nascita, perché ciò che sei tu e ciò che sono io dipende dal fatto che i nostri genitori hanno fatto l’amore in quel preciso momento. Se avessero fatto l’amore un quarto d’ora dopo magari tu saresti un maschio e io una ragazza. La nostra identità è interamente legata al caso.

CBe: Personnes non è che la terza elaborazione di quanto hai fatto al Grand Palais di Parigi e all’Armory di New York, ed è a mio parere più dura, più secca, più minimalista. Inoltre, c’è un uso della luce molto diverso, che ritengo molto importante e di cui vorrei tu dicessi qualcosa.

CBo: Da sempre nelle mie opere la luce non è fatta per illuminare ma per accecare. La luce impedisce di vedere. Nell’installazione all’Hangar la luce ha una funzione molto evidente: è una marcia verso il destino, verso la gru, verso la morte.

CBe: All’Hangar lo spazio è molto incisivo, oscuro, hai disegnato una linea luminosa che segna un percorso verso un punto, verso un’apparizione in fondo che è questa montagna di vestiti. Penso che per la generazione di oggi questa montagna di abiti non sia una montagna di vestigia di morti, ma un’opportunità, qualcosa di gioioso; penso subito al riciclaggio…

CBo: Ho sempre pensato che un’opera debba essere aperta. Al Grand Palais i bambini hanno trovato l’installazione Personnes bella e divertente. Ognuno ci vede ciò che ha bisogno di vedere. E per fortuna nessuna delle mie opere è mai orientata su un unico punto. Questa idea della gru mi è venuta pensando alle fiere di paese dove c’è un gioco in cui devi afferrare un orsetto dentro una scatola manovrando dall’esterno una pinza. Qualcuno ci vuol vedere la Shoah — ed è un suo diritto — ma io, per esempio, ci vedo un’idea generale sul caso, felice o infelice. E il caso è legato al gioco. Le cose non sono mai così semplici come si crede. Prima di tutto una buona opera d’arte deve essere aperta.

CBe: È per questo che quando parlo con dei giovani della tua installazione all’Hangar capisco che loro sentono molto l’energia e la forza che vi è dentro. È una forza che sembra andare verso la morte.

CBo: Ma nello stesso tempo è piena di persone vive. Ciò che è divertente è che nel battito dei cuori che accompagna il percorso lungo il corridoio, qualcuno ci sente dei treni e ha l’impressione di spostarsi su un treno, altri sentono il mare. Insomma questo suono è un ritmo libero. Quando creo un’opera, ciò che mi fa agire è una domanda che pongo a me stesso, e di cui non ho la risposta. Per esempio, l’orologio parlante nella cripta della cattedrale di Salisburgo (Vanitas, 2009) è una riflessione sul fatto che per me ciò che si chiama Dio è il padrone del tempo, e mi interessava poter dire in modo permanente che il tempo fosse detto. Quando archivio i battiti dei cuori nell’isola di Teshima in Giappone, la domanda è: “Come ci si può salvare?”. Ci sono cuori di morti e cuori nuovi, e poco per volta ci saranno sempre più cuori di persone morte. Chi andrà in Giappone a sentire il battito di sua madre, andrà a vedere l’assenza di sua madre più che la presenza. Ciò che conta non è tanto ascoltare il cuore della propria madre quanto compiere questo lungo viaggio fino in Giappone per pensare alla propria madre, per andare ad ascoltarne il cuore quando in realtà non c’è più nulla, un rumore e nient’altro. Tutto ciò che faccio quindi è legato a una specie di domanda. In questo momento rifletto molto sulle cose che continuano: oggi c’è una popolazione e tra vent’anni ce ne sarà un’altra. La vita riprende sempre. Ogni opera nasce da una domanda.

CBe: Ho l’impressione che oggi tu sia entrato in un mondo più virtuale (penso al grande archivio dei cuori che stai formando in Giappone), che tu stia lavorando indipendentemente dal tempo e dallo spazio.

CBo: Questo periodo nuovo è segnato dall’importanza dell’esistenza di certe cose: è molto importante che ci sia questa fondazione in Giappone, che ci sia una casa dove le persone possono andare. È fondamentale sapere che questo “archivio dei cuori” esiste sul serio. Non è necessario che le persone ci vadano, mentre è importante che quel luogo esista veramente perché se non ci fosse la realtà di quella fondazione sarebbe come una storia scritta in un libro. Questo riguarda anche l’installazione all’Hangar Bicocca, e la maggior parte dei lavori che faccio oggi: quando vai a vedere una mostra sei davanti a un quadro, ma nel mio caso sei dentro il quadro. È per questo che conta l’odore che c’è, il suono, il fatto di camminare, contano gli spettatori che saranno visti attraverso la griglia di ferro… Non sei davanti ma sei all’interno di qualcosa. Tutti i sensi si mettono in azione.

CBe: Come organizzi il tuo lavoro? Hai uno studio e lavori con degli assistenti? O ti appoggi alle istituzioni o gallerie con cui lavori?

CBo: Sono fortunato perché lavoro da solo. Non ho assistenti, né segretari, così sono libero di non lavorare e stare tre mesi senza produrre nulla. Se avessi un assistente, mi aspetterebbe in studio e bisognerebbe dargli qualcosa da fare, bisognerebbe pagarlo. E così sarei costretto ad arrendermi al commercio. Dovrei produrre sempre. Posso lavorare poco: se produco tre o quattro opere all’anno è già tanto. Contavo molto sulla crisi, ma purtroppo le cose non sono cambiate. Se vai a Chelsea ci trovi sempre tutte quelle gallerie con la stessa cosa ripetuta quaranta volte. È deprimente.

CBe: Anch’io avevo sperato nella crisi… che si riuscisse a fare un po’ di riduzione, mi sembra che se ne avverta il bisogno.

CBo: Il denaro è come una medaglia: le medaglie non si chiedono, non si rifiutano, ma non si portano. Per il denaro è la stessa cosa. Se avessi voluto guadagnare molto denaro avrei potuto farlo senza difficoltà, ma cosa te ne fai? L’arte è distrutta rispetto a quando ero giovane. Il grande cambiamento è che oggi l’arte è valutata più per la ricchezza che produce. Ciò che allora faceva la reputazione di un artista erano i curatori come Szeemann, o qualche critico come Celant. Oggi ciò che fa la reputazione di un artista sono le case d’asta. Sarebbe stupido rifiutare il denaro, ma questo non deve essere prioritario. Io sono un romantico e vorrei dare un posto importante all’arte più che al denaro.

CBe: L’arte come interpretazione della vita?

CBo: Oggi nei nostri paesi l’arte ha un ruolo estremamente importante: ha sostituito la religione nella spiritualità. Eppure si ha la tendenza a parlare del valore economico di un’opera, piuttosto che di ciò che conta veramente, di cosa vuol dire.

CBe: L’uso della luce, le ombre, i frammenti, gli oggetti di una vita di una persona… tutti elementi che fanno della sparizione un tema centrale di tutta la tua opera: la precarietà dell’esistenza e la vulnerabilità dei corpi. È questo che vuoi restituire attraverso il tuo lavoro?

CBo: Mi interesserebbe parlare del fatto che un’opera emoziona solo quando è imperfetta. Una cosa troppo perfetta non è buona. Anche per questo non ho assistenti, lavorano troppo bene e una cosa troppo rifinita non ha valore emotivo. C’è un valore nella precarietà delle cose che possono scomparire in qualsiasi momento.

CBe: Così come anche le foto di Menschlichalla Kunsthalle di Vienna che lentamente stanno sparendo…

CBo:Sì, in quel caso sono delle grandi foto di quasi un metro, sviluppate ma non fissate: hanno poco più di un’ora di vita prima di diventare nere. Sono dentro delle scatole e tu puoi guardarle, ma sai che ogni volta che le guardi perdi un po’ della loro vita. E alla fine spariranno. Questa è l’idea della fragilità, della scomparsa.

CBe: L’installazione Personnes l’hai declinata in tre diverse versioni per i tre spazi di Parigi, New York e Milano. E così hai fatto anche per altre tue importanti installazioni. Ma nel momento in cui l’artista non c’è più, come ci si deve comportare nell’interpretare un’opera?

CBo: La cosa che m’interessa in questo momento, ed è un motivo per cui amo il Giappone, è che in Giappone la trasmissione non avviene attraverso gli oggetti, ma attraverso il sapere. Per esempio, i giardini sono rifatti ogni mattina. I templi sono molto fragili, di legno o di carta, e si ricostruiscono molto spesso: per questo le persone che possiedono il sapere per rifarli sono considerate tesori nazionali. Per me è fondamentale che fra trent’anni, quando sarò morto, ci sia qualcuno in grado di rifare l’opera esposta all’Hangar, di interpretarne tutti gli elementi. Credo che l’oggetto possa scomparire, ma è importante che il sapere rimanga. Quando parlo di interpretazione, spero che dopo la mia morte qualcuno incarni la mia opera, la “reciti”, la rimetta in scena di nuovo.