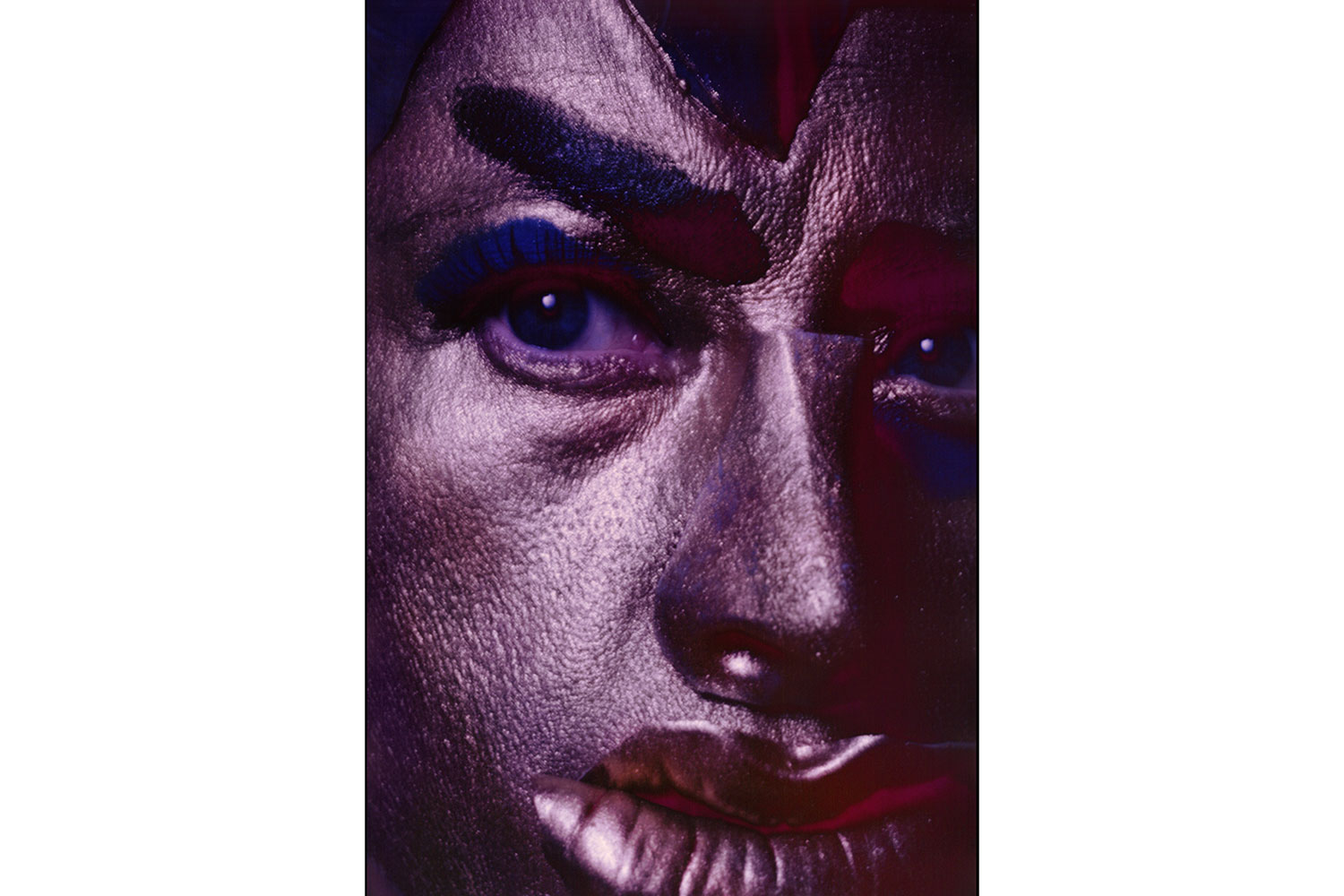

“È quasi un’impressione di come il personaggio vede il suo ambiente, non come lo vedremmo noi — oppure, se vedesse se stessa in un sogno, lo sfondo sarebbe questo”. –– Cindy Sherman

“Forse una chiave dell’enigma è la foto che Cindy considerava ‘perfetta.’ Che foto era e perché la commuoveva alle lacrime? È la donna in bianco, seduta davanti a uno scenario confuso e tuttavia per certi versi ricercato, con lo sguardo inflessibile, d’acciaio. Finché non guardi meglio. A quel punto vedi in quello sguardo una vita di quello che è stato, che non è stato, che avrebbe potuto essere e l’accettazione di quello che c’è”. –– Betsy Berne1

Qualche tempo fa, mentre discutevo di un saggio più strettamente accademico che avevo scritto su Cindy Sherman in occasione del mio dottorato al Graduate Center della City University di New York, lo storico dell’arte David Joselit mi ha detto: “Cindy non ha paura di essere brutta”. La mia memoria è un po’ frammentaria, ma quando si tratta del mio periodo a New York, ricordo incontri (quelli pessimi e quelli che avrebbero dovuto essere positivi), film, ogni centimetro quadrato della passeggiata da Washington Square Park a SoHo, e questo commento. Tralasciando la diffidenza femminista sullo sguardo maschile, quello che mi ha colpito era la certezza con cui fece quel commento, o meglio, tutto un insieme di certezze: che siamo in grado di discernere l’intenzione dell’artista, che essere brutti debba fare paura (nelle fiabe e nei melodrammi, a volte le anime più belle sono piuttosto brutte esteriormente, eppure finiscono per trionfare), che la storia dell’arte queer sia solo una serie di iterazioni dell’estetica libidinosa di Winckelmann, che il sottinteso potrebbe essere che io stesso sia brutto, e che essere brutti sia indesiderabile ma interessante a livello intellettuale.

Ho ripensato a questo commento quando i sedicenti membri anti-establishment della stampa artistica si sono indignati per i selfie di Sherman su Instagram2. Se ricordo bene, in origine il suo account era privato, poi un giorno Sherman ha deciso di renderlo pubblico, e tutti hanno dato per scontato che questo lo rendesse improvvisamente Arte, e dunque soggetto a Critica. Senza dubbio stiamo dimenticando che ogni presentazione di sé al mondo, forse simboleggiata dal successo dell’intera carriera di Sherman, almeno così sembra, porta con sé la paura atavica del rifiuto, il ricordo della ragazzina che si presenta con un look troppo strampalato alla festa a casa del ragazzo figo delle superiori. Ciò non vuol dire che Sherman sia l’artista tormentata e delicata che bisogna difendere dal Dibattito con la D maiuscola. Mi chiedo solo che cosa significherebbe lasciare che Sherman abbia l’aspetto che vuole e usi Instagram con la libertà del resto di noi (celebrità comprese) per postare cose stupide o nobili che non rappresentano necessariamente un riflesso delle nostre vite estetiche o intellettuali. È semplicemente una sventurata coincidenza che il lavoro di Sherman abbia prefigurato Instagram, portando così il suo account a essere equiparato al suo lavoro. Sherman è una persona, eppure le è stato imposto il ruolo di uno spettro o di un mostro (quando non della gemella cattiva). Alcuni la considerano uno spirito che senza sosta punzecchia il nostro impulso paranoico a interpretare, a fare del ritratto la persona e della tela la carne, a rifiutare le fiabe come oziosamente decorative o utilitaristiche, al pari di una zuppiera o un tessuto.

Il primo passo per cambiare il nostro rapporto con il suo lavoro è cambiare il nostro rapporto con la mole del dibattito. Io cerco sempre di prendere come riferimento il lavoro di Betsy Berne, una delle amiche più care di Sherman, e, per me, una delle sue “interpreti” più acute3. Eppure ciò che è così straordinario, così affascinante nel rapporto discorsivo tra Berne e Sherman è che loro non interpretano né affermano di essere contro l’interpretazione nel senso inteso da Susan Sontag. Anzi, Berne ha implorato (noi, il lettore) in un’intervista con Sherman: “non citatemi” — anche se quell’intervista non è seconda a nessuno in termini di citabilità4. L’establishment della storia e della critica d’arte, che si è incessantemente, e forse anche aggressivamente, appropriata di Sherman e del suo lavoro sin dalla fine degli anni Settanta (anzi, si può dire che lei sia stata trasformata in una favoletta edificante, un po’ come Laurie Simmons, Barbara Kruger, Louise Lawler e Sherrie Levine), lascia intendere che rivolgersi all’Amica dell’Artista danneggi il fondamento della critica, decostruzione e denudamento del mito. Penso che il timore, però, nasca dalla consapevolezza che, amica o meno, al cuore del lavoro di Sherman (e Berne è sempre stata la più brava a spiegarlo) non c’è né la critica né la sincerità, e nemmeno la sincerità-come-rifiuto-della-critica. Allo stesso modo, un personaggio dell’arte o del cinema non è né buono né cattivo, né critico né complice, né brutto né bello, perché un “personaggio” è una vita interiore racchiusa provvisoriamente in un archetipo, e nessuna vita interiore davvero sentita, vissuta e scritta può essere sbagliata o retrograda. Un’altra citazione da Berne e da Sherman:

Dunque, lasciamo perdere le letture accademiche, e lasciamo perdere gli inevitabili discorsi su Cindy Sherman e il femminismo. Come lei mi ha detto [in un’intervista del 2003], “Il lavoro è quello che è e mi auguro che sia inteso come un lavoro femminista, o orientato al femminismo, ma non ho nessuna intenzione di andarmene in giro a esporre stronzate teoriche sulle questioni femministe”. E possiamo per favore lasciar perdere anche “il lavoro di Cindy Sherman sovverte lo sguardo maschile”? Diciamo solo che non era quella la sua intenzione consapevole. Quanto al classificare i suoi lavori come autoritratti e discutere di “Chi è la vera Cindy Sherman?”… ma fatemi il piacere5.

Per non cadere in nessuna di queste trappole, potrebbe essere altrettanto acrobatico scrivere di un lavoro che nessuno ha ancora considerato, che effettivamente sposta la conversazione lontano dalla stessa Sherman. Sgonfiare il mito della “scoperta” accademica e archivistica è abbastanza facile nel suo caso, perché la sua sterminata produzione lascia una quantità di serie e lavori per gran parte intatta alle generalizzazioni della teoria. Non è difficile, in realtà, trovare un lavoro di Sherman su cui nessuno abbia scritto niente. Fra questi, il più semplice potrebbe essere un lavoro che aggira l’alternativa “dentro c’è o non c’è Cindy Sherman”: si tratta di Evil Twin (2016), esposto allo Swiss Institute nel 2016. Sulla sinistra c’è il quadro di Henrique Medina usato per l’adattamento cinematografico del 1945 del Ritratto di Dorian Gray, e sulla destra un oggetto delle stesse dimensioni coperto di velluto nero. Il testo della mostra chiama il secondo oggetto, quello oscurato, un “quadro segreto”. Potremmo aspettarci (a torto o a ragione, che importa?) un ritratto di Sherman, ma in realtà quello che c’è sotto è solo una specie di quadro: la cornice di un vecchio specchio6. Non si può dire che Sherman ci sia o non ci sia. In pratica in questo caso sarebbe la curatrice, anche se per molti teorici del suo lavoro questa qualifica è oggetto di derisione.

Quel che più mi interessa è il desiderio di possedere un oggetto tratto da (quello che immagino sia, anche se non posso verificarlo) un film preferito, che non è diverso dal desiderio di postare quello che si vuole su Instagram. Forse Sherman ha lavorato tutta la vita per molte cose diverse, e una di queste è la possibilità di ottenere il “vero” dipinto del film Dorian Gray, che deve essere stata senza dubbio un’impresa logistica e finanziaria non da poco, e creare una situazione, o un’opera d’arte a partire da esso. È qualcosa di potente, e un momento di successo per un fan; e penso che Sherman sia prima di tutto una fan, non nel senso degradante di un insulto a un personaggio di contorno in The Real Housewives of Atlanta, ma nel significato più autentico di qualcuno che con passione ama, consuma, condivide e contempla la cultura.

E al centro dell’essere una fan c’è l’identificazione, che nel discorso sul lavoro di Sherman è stata invece molto marginalizzata in favore della proiezione.

Per esempio, gli scritti di Hal Foster su Sherman non sono tanto diversi da quella affermazione di Joselit sulla bruttezza in quanto entrambi comportano un innesto cutaneo di teorizzazione paranoica (sostenuta solo dal critico e non dall’artista o dallo spettatore) come contrassegno di bellezza. Foster sfrutta Sherman soprattutto per proiettare le sue ansie sulla politica identitaria, che è, in fin dei conti, una politica di identificazione: come oppressa, come femme, come queer. La paura è che queste identificazioni militanti lascino al critico una politica pura e nessuna forma di interpretazione, e di conseguenza un semplice “discorso traumatico” che si evince dalla proliferazione della lista di reclami di Foster, una lista bizzarra e improntata al genere: “cultura della terapia, talk show e fabbricazione di memoir”7. Più nello specifico, circa le foto fiabesche e sessuali di Sherman, Foster dichiara che presentano l’oggetto-sguardo “come se non ci fosse un palco in cui metterlo in scena, una cornice rappresentativa per contenerlo, uno schermo”8. Eppure c’è un palco e c’è uno schermo, e questa affermazione non nasce da una avversione per la teoria, che era e resta la cornice dentro cui mi muovo. Ma bisogna dire che non è poi così difficile trovare una “cornice rappresentativa” per queste immagini al di là dell’abiezione e della bruttezza, non solo nel dibattito corrotto sul gender, ma anche nell’ammissione che alcuni di noi (in modo neanche puramente freudiano) hanno desiderato di essere famosi e morti. Alcuni si sono sentiti come il cattivo delle favole: brutti ma, da qualche parte, nel profondo di sé, buoni.

Per esempio, che cosa significherebbe per qualcuno voler essere un personaggio (brutto) delle fotografie di Sherman? Come si potrebbero voler vivere le emozioni forti che si esprimono sullo schermo del cinema? Non è nemmeno una questione di empatia o di critica, in realtà, quanto piuttosto un mero riconoscimento del desiderio; del tutto assente dal dibattito è l’idea che qualcuno (noi o Sherman) possa volere essere uno di questi archetipi nonostante le loro tendenze problematiche, autodistruttive o inaccessibili.

Se prendiamo come “prova” la citazione con cui ho iniziato questo saggio, vediamo che Sherman la pensa così: vuole vedere quello che vedono i suoi personaggi, sentire quello che sentono, il che non equivale a dire che il suo lavoro sia autobiografico o documentario. Perché l’identificazione non è autobiografia, e l’identificazione comporta un tipo di distanza diverso rispetto alla proiezione.

Implica che siamo consapevoli della distanza tra noi e il personaggio, che non potremo mai essere così belli, così giovani, così redimibili nella nostra bruttezza. I nostri desideri sono volutamente limitati, come il quadro di Dorian Gray che è rappresentato senza sosta come oggetto, come altro, come ideale irraggiungibile dal fatto di essere nascosto come una cianfrusaglia qualsiasi. Ma in questo limite, certo, risiede il piacere, anche se di breve durata.

A dispetto di una ragione ovvia (cioè, che la protagonista è una fotografa) sento l’impulso di parlare di un’altra cosa che non è Sherman: il film di Catherine Breillat del 2001, Brève traversée. Questo film, come le altre opere di Breillat, è una fiaba: stavolta non su Barbablù o Biancaneve, ma su una donna sull’orlo della mezza età, una sorta di archetipo dell’infelicità, e un ragazzo sedicenne che sa di essere bello. Sa di essere bello, ed è indolente e sconclusionato come Oscar Wilde e Dorian Gray, ma sa che, se volesse smetterla di fare il vagabondo, potrebbe sfondare eseguendo chirurgie plastiche per le sue clienti. La coppia improbabile fa sesso nonostante o forse a causa del risaputo odio della donna per gli uomini, in particolare il marito, che a quanto pare ha appena lasciato per farsi una nuova vita. A un certo punto, lei riflette: “Niente è più reale delle parabole”. Il finale, davvero scioccante (secondo solo a quello di Fat Girl della stessa regista), attribuisce a questa affermazione una diversa risonanza, che sottolinea il piacere dei limiti. Basti dire, in modo del tutto provvisorio e forse scadendo nel cliché, che niente potrebbe descrivere meglio il lavoro di Sherman della realtà delle parabole. Sherman, Wilde, Gray, Breillat: è sempre una “questione” di genere, sessualità, età e storia dell’arte quanto di ottimismo, crudeltà, rimpianto e dell’empatia che si prova per una entità di finzione che non conosceremo mai e che non conoscerà mai noi, o, se è per questo, una entità non di finzione che amiamo tanto da cercare di trasformare lei e noi stessi in una finzione cristallizzata, nell’uomo più bello o nell’immagine più decadente o nella perfetta donna in bianco.