Stefano Chiodi: Per la tua ultima mostra da Monitor a Roma hai scelto una data, il 12 dicembre, e un titolo, 18.900 metri su ardesia. Il cammino di Pinelli, che evocano due momenti tragici della storia italiana, la strage di Piazza Fontana e la morte violenta di Giuseppe Pinelli. In che modo queste due memorie così traumatiche e politicamente brucianti si sono trasformate in un tuo lavoro?

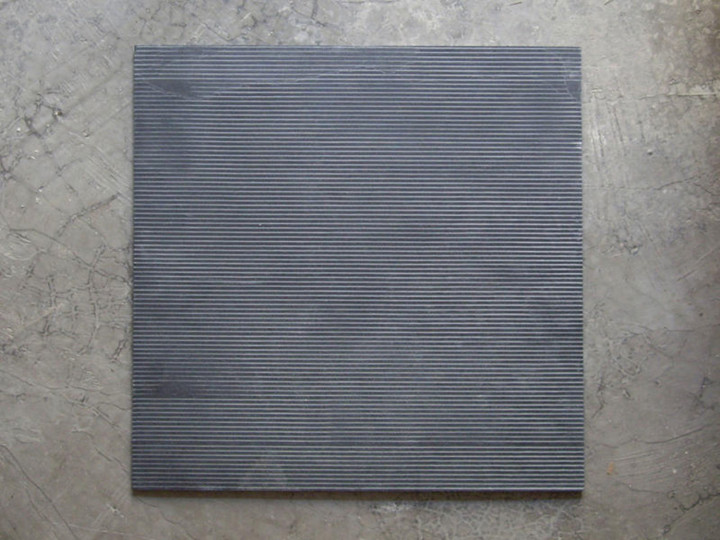

Francesco Arena: Ho ripercorso il tragitto fatto da Pinelli il 12 dicembre 1969, il suo ultimo giorno da uomo libero, dalla mattina in cui ha finito il turno di notte alla stazione Garibaldi sino al tardo pomeriggio, quando è entrato nella Questura di via Fatebenefratelli a Milano. Ho calcolato la lunghezza del percorso: 18.900 metri appunto. Questa misura è stata incisa su lastre di ardesia di 60 x 60 cm sotto forma di un solco ripetuto in media novantotto volte ogni lastra. Ho ottenuto così in totale circa trecentotrenta lastre che compongono tutte insieme un pavimento di 116 metri quadri.

SC: Su cui il pubblico può camminare?

FA: Sì. Ho messo a pavimento solo le lastre che possono entrare nello spazio prescelto; tutto il resto viene ammonticchiato intorno. L’importante è che tutti i 18.900 metri siano in una stanza, al di là delle sue dimensioni.

SC: Per quale motivo?

FA: Perché mi interessa ridurre il percorso di Pinelli, comprimere il suo spostamento in un unico spazio. C’è l’idea del passo come qualcosa di effimero, di trasparente, di invisibile, l’idea di qualcuno che cammina e non lascia traccia. E mi piace che lo stesso cammino sia fatto dalla lama che incide la pietra.

Marco Belpoliti: Ancora una volta hai fatto uno spazio chiuso, come nel caso del lavoro sulla cella di Moro. Cioè hai portato Pinelli dentro uno spazio, la galleria, che è anche uno spazio rinchiuso, una galleria-galera. Hai ridotto la storia a una lastra quadrata.

FA: È una storia che come nel caso di Moro ha plasmato il mio sguardo. Per me che sono nato dopo, che non ho una visione “pre” in un certo senso, ma solo “post”, post-Moro, post-Pinelli e post tante altre cose…

MB: Anche il mio punto di vista è postumo. Io guardo sempre le cose nel momento in cui sono “finite”, quando hanno raggiunto una loro immobilità. In effetti nel tuo lavoro ciò che è mobile diventa immobile… Il percorso a piedi può essere calpestato: è diventato un segno, una cifra… Ma di chi sono questi segni? Dell’uomo Pinelli o piuttosto dell’“anarchico Pinelli”?

FA: Il punto è che proprio in quella giornata Giuseppe Pinelli a un certo punto diventa l’anarchico Pinelli. E la stessa cosa avviene nella cella di Moro, che entra nella prigione delle Brigate Rosse da presidente della DC e ne esce morto, trasformato in un’altra cosa. Questo è il punto che mi interessa, quello in cui un individuo smette di essere se stesso per diventare un simbolo.

dimensioni ambientali. Collezione Angeloni, Roma. Foto: Massimo Valicchia. Courtesy Monitor, Roma

MB: Sono possibili due letture del tuo lavoro. La prima, come dicevo, è trasformare Pinelli in un segno che occupa il posto di qualcosa che non c’è. La seconda è farne una funzione, la “funzione Pinelli”, in cui l’elemento politico è tutt’uno con quello artistico. A te interessa in che modo le due identità si unificano e si diversificano, e fai del momento di passaggio l’elemento decisivo. In questo modo non fai un’arte politica, piuttosto fai una politica dell’arte, imponi un ripensamento del suo spazio, della sua pratica.

SC: Mi sembra in effetti che l’operazione di Francesco sia “politica” proprio perché problematizza simultaneamente due dimensioni: quella orizzontale della dialettica storica e quella verticale dell’arte e del suo spazio espressivo, dei suoi linguaggi. Insomma, non è il “tema”, ma il modo specifico con cui questo è messo in forma a risultare politico, a riverberarsi sulla nostra condizione attuale. Non a caso i suoi lavori prevedono spesso un’interazione fisica con lo spettatore. Entrare nella cella di Moro e trasformarsi nel carceriere. “Suonare” la cella di Padre Pio. O rifare il cammino di Pinelli per 18.900 metri: sono tutti modi per evidenziare la non neutralità dei segni, dello spazio in cui ci muoviamo, delle nostre percezioni e delle nostre scelte.

FA: Io ragiono in termini di scultura, potrei dire di scultura “informata”… Un oggetto è il contenitore di un’informazine storica e diventa al tempo stesso il mio punto di vista sulla storia. Quando penso a un lavoro, mentre lo realizzo, non so che reazione può causare. La cella di Moro ad esempio l’avevo pensata come un luogo “freddo” e invece alla fine si è dimostrato emotivamente carico. In un certo senso funzionava proprio perché provocava una reazione.

MB: Direi che l’opera su Pinelli è più astratta, nel senso di ab-stracto, cioè tirato fuori: hai tirato fuori un percorso fisico, una cifra tradotta in una serie di segni. Non c’è la raffigurazione del luogo, non c’è racconto.

SC: Anche il lavoro sulla cella di Moro aveva però un titolo che rinviava a una misura fisica, alla sua superficie: 3,24 m2.

FA: Lì lo spazio era definito, chiuso. Qui invece è indefinito, aperto nella città… Ma in entrambi i casi c’è l’idea di “dove poggia i piedi l’uomo” (batte sul tavolo). Una stanza e un cammino.

SC: Alla vicenda di Pinelli hai dedicato anche altri lavori?

FA: Sì, altre due sculture che corrispondono ad altrettanti numeri. Il primo è l’altezza della ringhiera da cui è precipitato Pinelli, 92 cm: ho preso degli oggetti e li ho tagliati a questa misura, creando una sorta di orizzonte. La seconda scultura fa riferimento all’altezza da cui è precipitato, 19 metri e 45: ho fatto costruire da un fabbro una scala a pioli fatta con 19,45 metri di metallo, pesantissima.

MB: Sono sempre numeri. Come se l’evento di Pinelli venisse ogni volta tradotto in qualcosa di metricamente certo e trasferito sul piano della nostra realtà attuale nella forma di un taglio che equivale a un gesto politico perché è un tentativo di afferrare quello che è accaduto, traducendolo in un linguaggio. C’è dietro l’idea che l’arte possa ridiventare un luogo di rappresentazione del reale.

SC: Quarant’anni dopo la profezia di Guy Debord, la società spettacolare dimostra però di saper disinnescare tutte le forme, tutte le strategie artistiche di opposizione o riappropriazione, trasformandole in dispositivi inoffensivi…

MB: Per gli artisti il problema, come dicevi, è riuscire a tenere insieme l’elemento formale e l’elemento politico, tradurre l’uno nell’altro, cercare di congiungerli. Oggi lo spazio della polis, lo spazio comune, collettivo, lo spazio della democrazia, del conflitto, dello scambio ecc. è sostanzialmente vuoto. È piena la città come mercato, anzi come supermercato, come luogo del commercio e dello scambio dei segni. Nel caso delle opere di Francesco, il momento decisivo è per me la traduzione di un elemento metrico, astratto, i numeri, in un elemento fisico, in qualcosa che non lascia indifferente la materia. È un gesto letterale che si traduce in un mutamento fisico. È un atteggiamento pragmatico, privo di romanticismo, costruito concettualmente ma senza alcuna certezza del risultato. Ciò che troviamo alla fine è un gesto che è violento perché replica la violenza dei dati di partenza, ed è anche una violenza subita, perché in modo metonimico gli oggetti tagliati sono l’artista stesso che si taglia, si recide, si misura.

SC: E questa violenza ha un significato più generale?

MB: Sarebbe sbagliato chiedere all’arte di assumersi il compito della politica. Non è questo il suo ruolo. Il lavoro di Francesco si pone a lato, racconta la relazione che un singolo individuo ha con la storia, si pone a ponte tra passato e futuro. È gettato oltre la contemporaneità. Non è una risposta alla nostra attualità, pesca in altre acque.

SC: Non c’è qui anche un tentativo di uscire dalla dimensione solipsistica, autoreferenziale dell’artista?

MB: Certo, sono cose che si offrono a una fruizione collettiva, sono gesti rivolti agli altri. Sono delle domande che chiedono: ti riguarda? come la pensi? come vedi il problema? Passano dal momento estetico ma la risposta che sollecitano non è estetica. In questo senso sono interrogazioni politiche.

SC: Francesco, il tuo lavoro nasce da un progetto definito in partenza? O piuttosto è il risultato di un processo aperto, di successivi adattamenti e riscritture?

FA: Vedo la scultura come una stratificazione di pensieri che convergono, che collassano in un oggetto. Mi impongo sempre all’inizio una regola da seguire, un dato che rimane fermo durante tutto il processo di fabbricazione.

SC: Anche la scelta del materiale è compiuta in anticipo?

FA: Il materiale si sceglie da solo in un certo senso. Si tratta sempre di costruire qualcosa di autentico. Il pavimento di Pinelli doveva essere di ardesia, un materiale duro che può essere inciso, che avesse pure una storia e una sua memoria, su cui si potesse anche “scrivere” come su una lavagna.

SC: Nel percorso che ti porta dall’individuale al collettivo, dalla storia al presente, dall’evento al segno, qual è il momento più importante?

FA: È la costruzione, è la sega che passa sull’ardesia, che sia vera, che sia fatto davvero così. Quel che faccio non deve essere un effetto visivo.

SC: È un modo per restare fedeli alle cose reali?

FA: È un modo per dire la verità.