Milano, settembre 1969. “E qui ti voglio!”: così Dino Buzzati (1906 – 1972) dedica all’amico di lunga data Giorgio Soavi una copia della sua ultima fatica, Poema a fumetti. Critico d’arte e narratore percettivo, Soavi era tra i meno sorpresi dell’impresa di Dino, avendolo visto a lungo lavorare a dipinti che preludevano al suo interesse per la letteratura disegnata; ma Buzzati era ben conscio che quelle 213 tavole che arditamente univano testo e immagini avrebbero disorientato i critici tradizionali. Quando venne il momento di spedire le copie per la stampa, alla Mondadori nacque un problema: a chi rivolgersi? Ai critici letterari, o ai critici d’arte?[i].

Poema a fumetti era planato nell’ambiente letterario italiano come un oggetto non identificato, suscitando discussioni e imbarazzi tipici di certa Italia parruccona (la stessa che sei anni prima aveva gridato allo scandalo all’uscita di Un amore). Come interpretare quel racconto che metteva in scena un Orfeo divenuto cantante pop, alla ricerca della sua Euridice in una Milano underground pullulante di sexy-streghe? Enrico Falqui ne scrisse imbarazzato, Sinisgalli ne isolò con intelligenza i riferimenti iconografici colti, Montanelli cercò di scagionare Buzzati dall’accusa di pornografia lodando l’innocenza di quel “viaggio nel proprio subconscio, spudorata denuncia del mostro che vi si annida, candido harakiri”[ii]; più prudenti, altri tacquero. Tra i pochi a cogliere alcuni tratti decisivi della natura del Poema – ma non della sua struttura – fu Cesare Garboli:

Il Poema a fumetti non è un fumetto. Difetta in velocità, in suspense, in ritmo narrativo. Ignora quella simultaneità, quell’automatismo nelle immagini per cui un vero fumetto è sempre un film misteriosamente spiaccicato sulla carta. Nell’ultimo Buzzati non c’è niente di tutto questo. Si ammira invece la meticolosa virtuosità del pittore che si cimenta con pari bravura in tanti pezzi statici e raffinati, alcuni dei quali bellissimi, e in tante maniere sempre diverse e riflesse. E grazie a un sapiente filtro culturale riesce a trasformare un repertorio di formule fisse e dozzinali in una decorosa, elegante armonia di partiti figurativi. Ma è proprio questo che ci delude. C’è in questo poema la maniera del fumetto, stemperata in tante maniere pittoriche, ma non la sua sostanza equivoca, la sua maniera scandalosa, cioè la sua ragion d’essere.[iii]

I punti non condivisibili del giudizio sono molteplici; ma è proprio nell’affermazione iniziale e nell’impossibilità di Garboli di leggere e inquadrare criticamente la diversità del Poema – il racconto è a suo parere troppo statico, raffinato, letterario rispetto al fumetto – che si annida la carica innovativa che oggi ce lo fa leggere come il primo vero esempio di graphic novel italiano. Se l’avventura di Orfi nell’Aldilà lascia una vivida impressione generale a ogni rilettura è proprio grazie al particolare solfeggio dei segni creato dal susseguirsi del ritmo delle tavole: l’“armonia di partiti figurativi”, che per il critico deriva semplicemente da “un filtro culturale”, è in realtà il frutto dell’invenzione di un nuovo linguaggio, che come tale risponde a regole diverse sia dalla letteratura che dalla pittura, cui pure è debitore.

“Mi è venuta la voglia di esprimere il mio mondo fantastico così come facevo da ragazzo, scrivendo e disegnando insieme”[iv], aveva risposto con semplicità Buzzati a un incuriosito intervistatore; in realtà, sapeva bene di star correndo un rischio nel confrontarsi con un mezzo espressivo non ancora codificato, con in più l’intenzione nemmeno tanto nascosta di maneggiarlo in modo del tutto personale – da poeta e inventore di storie, piuttosto che da professionista della vignetta. Proprio per questo aveva scelto con accortezza una materia allo stesso tempo nuova e antica, che gli permettesse di fondere i motivi a lui più cari: l’angoscia della morte e il desiderio, la sua città di comignoli e bruma, l’irrompere del fantastico nel tessuto del verosimile.

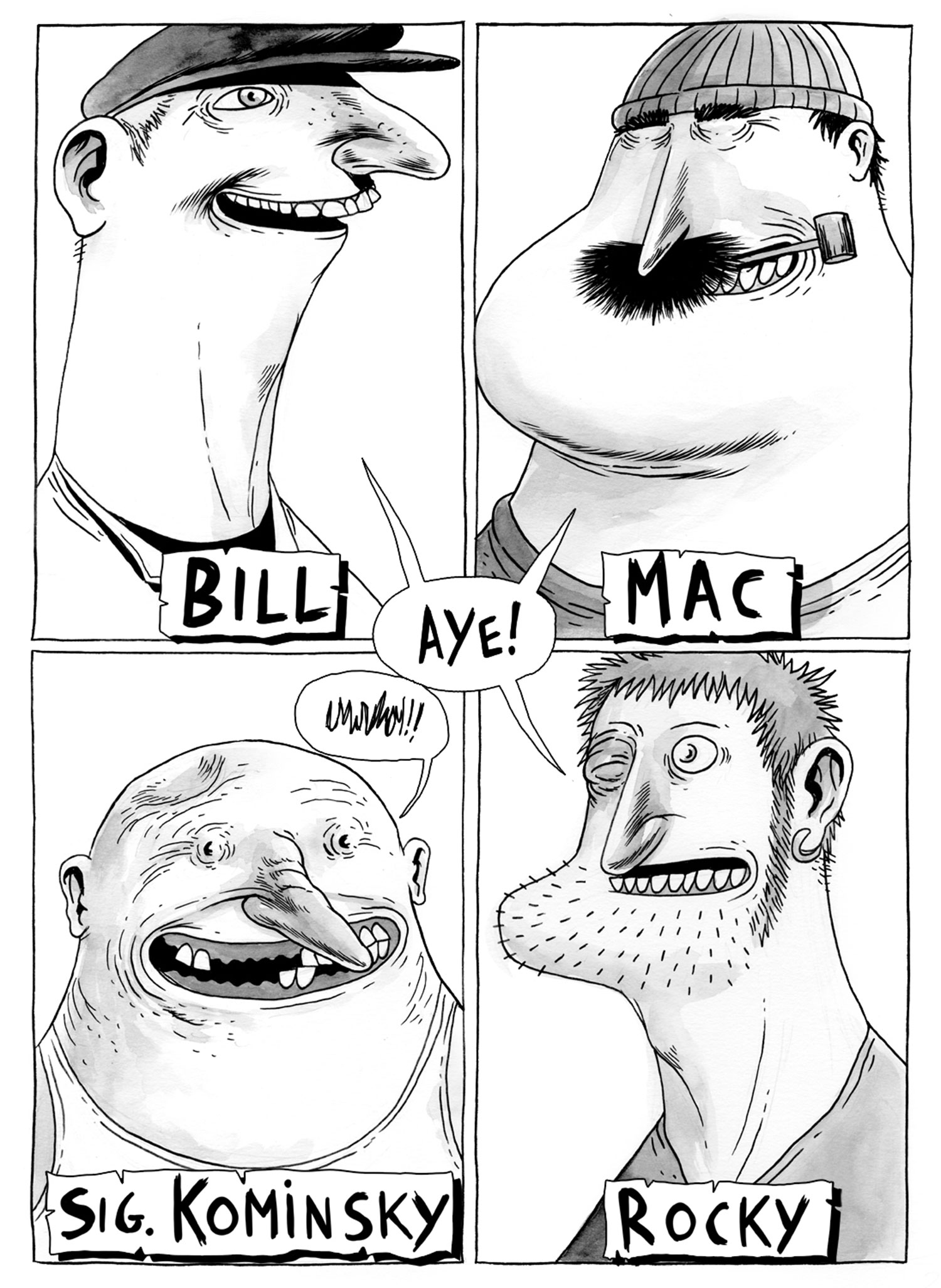

Non si fa fatica a orientarsi in un mondo poetico che risulta familiare fin dai suoi primi elementi; dalla luna alle montagne, dagli amabili mostri alle temibili “streghe della città”, nello sfondo e nei personaggi del Poema ritroviamo molto dei romanzi e dipinti buzzatiani. L’incipit (“In Via Saterna nella città vecchia esiste una villa con grande giardino da moltissimi anni abbandonata”) gioca volutamente con i clichés della ghost story: la sequela dei “si dice…”, “si favoleggia…” slontana il racconto dalla contemporaneità, proiettandoci in un altrove che riverbera le atmosfere del Deserto dei Tartari e di Villa Desdemona, il castello stregato della Famosa invasione degli orsi in Sicilia[v]. Eppure via Saterna si trova nel centro di Milano: è, recita una delle prime tavole, “una strada dove di notte nessuno ama passare. Si dice che si incontrano certi tipi!”[vi]. Buzzati ne divide in due lo spazio: nella fascia superiore abbiamo un piccolo riquadro con una veduta di ascendenza dechirichiana affiancato alla prima parte del testo; quella inferiore invece è invasa da una grande vignetta dai colori accesi, contrappunto visivo alla didascalia sottostante: “Si dice che si incontrano certi tipi!”. Ad avanzare sono tre noti personaggi dei fumetti neri ed erotici, gli unici a potersi aggirare in una via la cui onomastica interseca Satana all’Averno: Kriminal, Pinguino, il rivale di Batman, e una reinterpretazione della regina di Sogo, procace rivale di Barbarella. Il messaggio, ironizza Buzzati, è chiaro: il riverito scrittore non teme di sporcarsi le mani servendosi di un medium così poco raccomandabile.

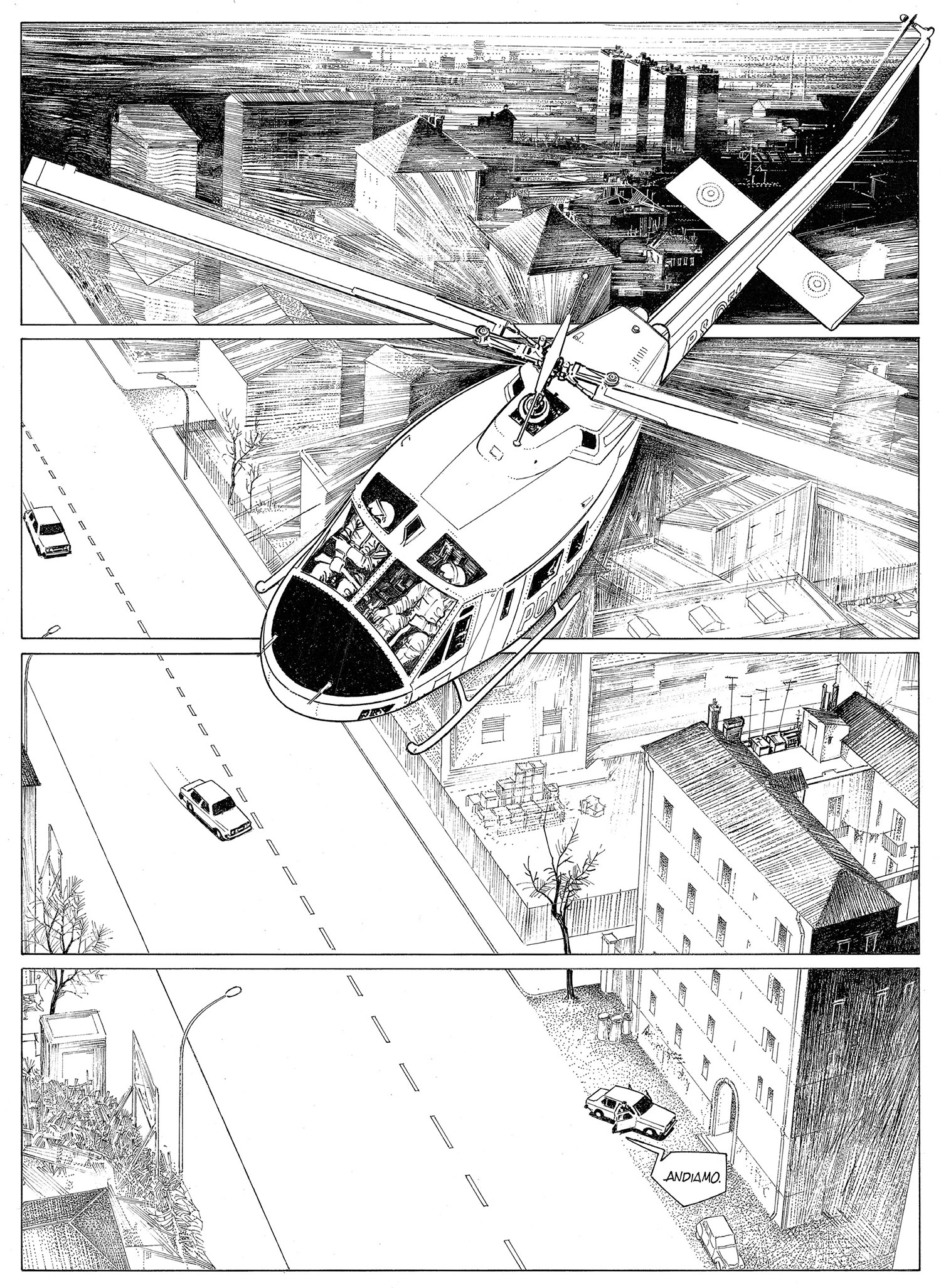

Non si tratta però soltanto di tributare omaggio a personaggi molto amati[vii]; Buzzati desidera far proprio l’immaginario di una sottocultura che non smette di affascinarlo proprio perché lontanissima dalla sua formazione (e non è un caso che tra i suoi riferimenti visivi spicchi la Saga de Xam, fumetto psichedelico che del Poema anticipa il cromatismo vivace, la spregiudicatezza delle scelte grafiche e i ripetuti close-up su particolari del corpo femminile). Cruciale in questo senso è la forma dell’oltretomba: non un inferno dantesco, ma una Milano à la A.R. Penck, che ha fatto propri il modo di parlare, di vestirsi, perfino i colori della Swinging London[viii]. È un aldilà tanto sensuale quanto privo di vere passioni. Manca la dolce morte, “dono sapiente del dio”[ix] che dà senso all’esistenza – spiega paziente a Orfi il Diavolo custode, incarnato da una giacca vuota già apparsa nell’omonimo dipinto del 1966.

Le canzoni di Orfi irrompono in questo modernissimo oltretomba portando un elemento vitale che diviene centrale, come si evince da due tra le più suggestive tavole del Poema. Interamente invase dall’immagine, ci mostrano Orfi guardare sorpreso la folla dei morti divenuti fan in delirio che lo incitano a continuare il canto; i toni cromatici si limitano a un giallo chiaro e un verde tenue che invade il volto del protagonista, tratteggiato per evocare la dimensione del sogno. Come nei pannelli con le macchine di tortura di Valentina, lo spazio è diviso dal motivo geometrico della finestra in tanti riquadri di forme e dimensioni diverse che ne movimentano il ritmo, facendo risaltare i due balloon in alto: “Ancòra!”, “Ancòra!”. Strizzando l’occhio a certi dipinti di Tano Festa, viene celebrata l’eterna funzione del raccontare; a questo proposito, non è inutile ricordare che la canzone con cui Orfi oltrepassa la porta dell’oltretomba inizi con le parole “Toc Toc”, richiamo intertestuale a un significativo dipinto di Buzzati del 1957.

Servendosi ante litteram della tecnica delle strip, in Toc Toc Buzzati rappresentava un Cane-Morte che bussava furioso alla porta di un condominio a tre piani[x]. Ma se in quel caso la morte minacciava la vita, attraverso il racconto in musica Orfi sconfigge per tre volte la morte – entrando nell’oltretomba, ridando temporaneo calore vitale ai defunti, riemergendo infine dall’Averno. Nel cantore disposto a sfidare il Nulla per amore l’autore rivede se stesso, e non esita a modulare l’intero spartito verbo-visivo secondo lo schema della ballata[xi]: è una scelta cruciale, che determina i maggiori elementi di novità a livello di partitura dei segni. Adottare l’andamento narrativo di una canzone che racconta una storia permette di costruire un itinerario testuale inarcato, che alternando in modo fluido racconto (la vicenda dei due innamorati, la descrizione dell’Aldilà) e poesia (le canzoni di Orfi, che sospendono il tempo della narrazione) crea un tessuto di ricorrenze interne assolutamente impensabile in un fumetto tradizionale.

A facilitare la transizione tra i due momenti è tanto la presenza delle immagini quanto l’impostazione grafica delle tavole, il loro ritmo. Buzzati stabilisce la sua unità di misura nella coincidenza tra vignetta e pagina, come accade nella Canzone dell’impiccato, implicito omaggio a Villon: ma anziché il trapassato, qui a parlare sono gli astanti arrivati a commentare l’accaduto. Come in tanti fumetti d’autore successivi, il testo verbale è abbondante, il che dà al racconto un andamento di base lento e cadenzato. Da questo nucleo Buzzati parte per modulare una melodia icono-testuale fatta di rassicuranti ritorni, ma anche di stacchi. Le ricorrenze sono costituite dalle canzoni (“Quando nel cortile deserto… Quando il Babau si aggira nottetempo…”[xii]), che scandiscono visivamente quei lunghi periodi senza punteggiatura cui eravamo stati abituati nei romanzi; gli stacchi, invece, sono dati dai momenti del racconto, in cui il testo è ridotto a una o due frasi fulminee (“Allora una valletta aprì la porta e Orfi scese nella via”[xiii]).

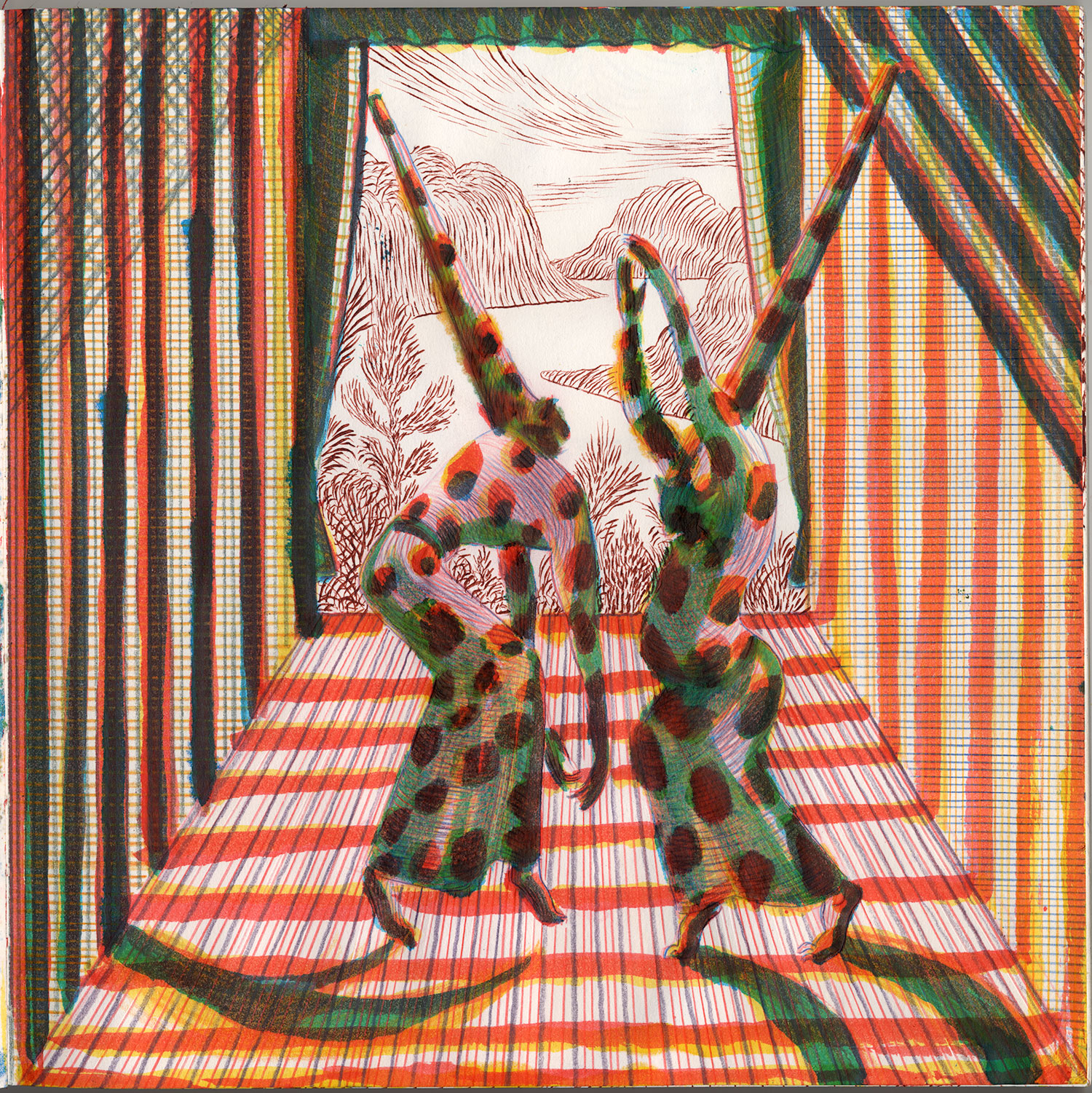

Le immagini hanno un ruolo essenziale nel costituire questa linea melodica. Buzzati se ne serve come un poeta usa i suoni, costruendo un alfabeto visivo già a partire dalle diverse applicazioni del tratto nelle tavole[xiv]: i disegni invasi dai puntini indicano il confine tra sogno e realtà; i colori accesi e le campiture piatte hanno il compito di far procedere la storia; i motivi art déco che soffondono Eura dormiente e le figure tratteggiate in serie indicano invece delle situazioni di passaggio tra il reale e il surreale, come nel caso di Orfi strappato via dall’oltretomba, il cui volto urlante viene stampigliato entro sagome che ricordano le bare dei morti.

A questo livello visivo si sovrappone quello dato dall’impostazione delle tavole, tesa ad amplificare le sensazioni già evocate dalla scelta del tratto. L’onirismo di certi passaggi viene esaltato dai close-up di parti del corpo femminili (chiara ripresa di Valentina e di alcuni episodi della Saga), che a dispetto della loro sensualità divengono paesaggi inanimati; i frame-stop e i volti optical vivacizzano il dialogo tra Orfi e la Giacca, evidenziandone i momenti di maggiore tensione. La scansione delle ultime tavole in sequenze di vignette più ridotte movimenta il dialogo finale tra i due innamorati; l’indeterminatezza dei versi delle canzoni – in cui il testo è ridotto al margine, come nei teloni dei cantastorie – necessita per contrasto di illustrazioni a tutta pagina rese con tratti più realistici.

Sovente manca una diretta corrispondenza tra testo e immagini, il che non fa che accrescere il nostro interesse di lettori-voyeur, della cui presenza Buzzati è ben conscio: numerose le scene in cui Orfi (e noi con lui) veniamo invitati a guardare, quasi che l’autore ci spingesse ad ascoltare “il ritmo delle immagini che si sviluppano, si sciolgono, si fermano perché ci sono i dialoghi, poi riprendono e corrono”[xv] – ovvero la magia della letteratura disegnata.