Il cielo

Per secoli abbiamo scrutato il cielo per divinare il futuro. Alzavamo gli occhi e immaginavamo di poter afferrare quello che sarebbe accaduto osservando le geometrie mobili e variabili che altri corpi – le stelle – sembravano disegnare sul suo corpo etereo. È per questo che la scienza del futuro o il sapere vernacolare su quello che accadrà si chiama ancora oggi astrologia: la scienza dei corpi celesti. Per secoli abbiamo osservato, adorato, venerato parti del cielo, le stelle, o meglio, la loro immagine luminosa nella porzione di cielo che vediamo ogni notte, come la causa di tutto quello che ci accade e ci accadrà.

Questa credenza era costantemente accompagnata da un’altra. Per secoli infatti abbiamo guardato alla terra come alla custode più sacra del nostro passato. È alla terra che, da sempre, affidiamo e abbiamo affidato i morti. È alla terra e alle rovine che vomita dal suo ventre che chiediamo da sempre di raccontarci quello che siamo stati. Per secoli abbiamo considerato la terra come un puro effetto, un mero deposito cosmico di tutto quello che è accaduto altrove, il garage dei ferrivecchi dell’universo umano e non-umano. Una massa di rovine.

Per secoli, e per ragioni difficili da capire, siamo stati vittime di questo strano errore di parallasse. Abbiamo proiettato e rimosso il futuro in uno spazio sideralmente lontano da noi e dalle nostre vite. Abbiamo fatto della Terra dello spazio che ci accoglie, che ci nutre, che ci genera (perché non siamo altro che una variazione sul tema della sua stessa materia) un immensa pattumiera archeologica che ci impedisce persino di riconoscere e vivere il presente.

Questo errore va corretto. Bisognerebbe inventare, oggi, una vera scienza del futuro, che riesca a capire dove guardare, meglio che riesca a trovare il futuro qui, ora, a portata di mano. Forse, non serve molto. Forse questa nuova scienza non è così diversa dalla prima. Forse basta rovesciare l’astrologia tradizionale. Invertire il cielo e la terra.

Ci sono almeno tre ragioni per farlo. C’è innanzitutto un’evidenza astronomica: tutto quello che ci appare in cielo è successo anni fa, milioni di anni fa. Non solo non c’è il futuro nel cielo, ma non c’è alcuna traccia dell’attualità. Le immagini del cielo più lontane sono solo rovine – mantenute sotto formalina per qualche milione di anni, affinché siano visibili. Il firmamento è il più grande cantiere archeologico del cosmo. È un immenso museo a cielo aperto, capace di far vivere il passato dell’universo nella forma di uno spettacolo che circola di pianeta in pianeta. Il cielo astrologico è il circo itinerante del passato del cosmo.

Poi c’è una ragione astrologica, nel senso letterale della parola. Sappiamo, da almeno cinque secoli, che anche la terra è un corpo celeste. È cielo quanto lo è tutto quello che sta tra la nostra atmosfera e il sole. Ha la stessa sostanza, la stessa materia, la stessa forma di tutto quello che la circonda. Se il nostro pianeta è cielo anche noi siamo cielo, anche noi abbiamo una natura astrale. Guardatevi attorno: tutto quello che vi circonda ha la stessa natura del cielo: i vostri cari, il vostro gatto, il tavolo su cui scrivete. Tutto è cielo. Tutto è materia mossa dalla stessa energia che fa del sole una stella. E se tutto è cielo, tutto è futuro.

Se questo è vero, l’astrologia deve diventare la scienza di tutto quello che esiste, qui, ora. Per conoscere il futuro non dobbiamo alzare gli occhi, ma abbassarli e rivolgerci a quel pezzo di cielo che non smettiamo mai di calcare, mangiare, bere, respirare e, almeno in parte, massacrare: il nostro stesso pianeta. Tutto quello che appare sulla terra non solo non è passato, ma non è nemmeno il presente. Tutta la materia è futuro, futuro anticipato sotto forma di scommessa. Tutti i viventi, il corpo intero del pianeta è un fondo speculativo. La Terra è corpo futuro e futuristico – il futuro di tutti i corpi. È questo il nucleo della nuova astrologia. Dovremmo liberarci forse dell’ecologia: la Terra non va rispettata, non va protetta, non va conservata. La Terra è pianeta, cioè, alla lettera un corpo costantemente alla deriva, in fuga dal presente. È a causa della natura planetaria del corpo che genera e sostiene ciascuno di noi, che è impossibile resistere al futuro. La Terra è la nostra carne futura. La carne di domani, di dopodomani e di mille milioni di anni.

Il futuro

Il futuro non viene mai da fuori. Non è una meteora che minaccia di distruggere la massa del pianeta. È il contrario: se c’è futuro è solo perché non c’è un Fuori. Abbiamo futuro solo perché tutto è già dentro. Tutto dentro questo pianeta. Tutto alla sua superficie. Il futuro è la pelle del pianeta. Soprattutto, se c’è futuro, è perché queste interiora non smettono di trasformarsi. Se la terra è futuro, non è a causa delle sue dimensioni. Il futuro non è mai qualcosa di grande, immenso. È il passato ad occupare spazio: il passato è sempre monumento, distesa di materia che richiede protezione e restauro.

Se la terra è futuro, lo è in ciascuno dei suoi atomi. In tutte le sue fibre. Il futuro appartiene al pianeta come qualcosa che più piccolo dei più piccoli dei suoi abitanti. L’astrologia rovesciata permette di capire, quindi, che il futuro esiste in un modo più vicino al modo in cui vivono i virus che gli uomini o i loro monumenti. Il futuro è l’assolutamente microscopico. È futuro solo quello che riesce a vedere vita nella più piccola porzione di materia.

Un virus, si potrebbe dire con qualche semplificazione, è come il meccanismo chimico, materiale, dinamico di sviluppo e riproduzione di tutti i viventi, ma esistente fuori la struttura cellulare, in forma più anarchica, più libera. Un virus è una forma di vita che abita la soglia tra la vita “chimica” che caratterizza la materia e la vita biologica, senza appartenere all’una più che all’altra. Nel suo stesso corpo, la chiara opposizione tra la vita e la morte e quindi tra il presente e il futuro viene cancellata. Con una piccola forzatura si potrebbe dire che il virus è la forza che permette a ogni corpo di sviluppare la propria forma ma come se esistesse disincarnata da esso, liberata, flottante. Ecco cosa è il futuro: una forza di sviluppo e di riproduzione della vita che non ci appartiene (ancora), e che non è proprietà esclusiva ma nemmeno proprietà comune e condivisa, nemmeno una identità definitiva, ma al contrario una potenza galleggiante alla superficie di tutti gli altri corpi. Proprio perché libera, questa forza circola di corpo in corpo, ed è il contrario disponibile a tutti, suscettibile di essere appropriato da ciascuno di essi. Ma come appropriarsi di un virus significa contaminarsi, trasformarsi, subire una metamorfosi, appropriarsi del futuro significa esporsi a un cambiamento irreparabile.

Il futuro è la pura forza di metamorfosi, ma capace di esistere non solo come tendenza di un corpo individuale, ma come corpo autonomo, come polline che volteggia nell’aria, come risorsa infinitamente appropriabile. Il futuro è il fatto che la vita e la sua forza è ovunque e non può appartenere a nessuno di noi, né come individuo, né come nazione, né come specie. Il futuro è una malattia che costringe individui e popolazioni alla trasformazione. Una malattia che impedisce di pensare alla propria identità come a qualcosa di stabile, definitiva, reale.

Il futuro è la malattia dell’eternità, il suo tumore più benigno, il solo che ci rende felici. Non dobbiamo proteggerci da questi virus. Non dobbiamo proteggerci da questa malattia. Non dobbiamo vaccinarci contro il virus del tempo. È inutile: la nostra carne non smetterà mai di cambiare. Dobbiamo ammalarci, ammalarci gravemente. E non smettere di morire. Siamo futuro. Viviamo in fretta. Muoriamo spesso.

La città: il nuovo contratto urbano

Come in una favola antica, un virus è entrato in quasi tutte le città del mondo. Per la prima volta è stato possibile assistere simultaneamente su scala planetaria a un evento di questa portata. Milioni di voci si sono accese per commentare -in off- quanto era davanti allo sguardo di miliardi di essere umani: non solo la tragedia delle morti che si accumulavano e degli ospedali congestionati, ma quella, più strana, di una morte più profonda, più ampia di cui non si è ancora compresa la natura e il senso. Il virus SARS-CoV-2, ha ucciso, per sempre, la città: la meravigliosa macchina che avevamo inventato una decina di migliaia di anni fa per produrre incontri ed eventi inaspettati, per accelerare e domare il futuro. A qualsiasi latitudine, con del virus sono state le città stesse a essere poste in rianimazione: impossibile toccarle, abbracciarle, farne uso. E ora, dopo qualche mese, il loro cadavere giace davanti a noi privo di vita. Morto per sempre. È inutile invocarne la resurrezione. Piangeremo, forse per decenni, la loro scomparsa. Ma in realtà questa morte non è che un accelerazione ulteriore del futuro: un virus, ancora una volta, ha permesso al presente di non rimanere intrappolato nelle maglie del passato. Le città erano spazi stanchi, vetusti, immaginati per una vita che non è più la nostra da almeno due secoli. Gli appartamenti, le case, i palazzi con cui le componiamo come se fossero elemento di un gioco Lego planetario sono pesanti, rozzi, inadatti al movimento e alla migrazione che caratterizzano ormai cosi fortemente le nostre giornate. Lo abbiamo sperimentato in questi giorni: le vecchie case sono delle prigioni più che rifugi.

Le auto che hanno caratterizzato cosi fortemente il paesaggio urbano sono anch’esse una rovina: oggetti mostruosi, pesanti, lenti, stupidi, inquinanti, sopravvivenze di una tecnologia – quella legata al petrolio – antiquata e superata di cui conosciamo le conseguenze nefaste sulla nostra salute.

Più generalmente tutte le città, indifferentemente dal loro grado di sviluppo erano la scoria di un progetto folle di cui è necessario liberarsi al più presto: l’idea che per rendere possibile l’esistenza di un numero indefinito di individui umani fosse necessario concentrarli secondo una logica puramente monoculturale in uno spazio ridotto forcludendo al di fuori ogni altra specie vivente. La città è uno strano progetto di mineralizzazione della vita basato sull’illusione che la vita umana si possa nutrire del solo contatto con pietre, acciaio, vetro. Tutta la vita di cui abbiamo bisogno per vivere, tutto quello che noi mangiamo, era esiliato altrove. E tutto la vita che non faceva parte dei nostri bisogni era tenuto ancora più lontano, in spazi chiamati foreste, letteralmente l’estremo fuori – una sorta di campo profughi per tutta la vita che non ci riguarda.

La città minerale è un progetto assieme pericoloso e consolatorio. È pericoloso perché raggruppare esseri umani e pietre in uno stesso luogo significa, alla lettera, produrre deserto. È consolatorio perché pensare che la vita non-umana abiti altrove, fuori dalla città, ci permette di dimenticare che lo spazio che chiamiamo città è uno spazio che non ci appartiene. Parigi, Londra, Rotterdam, Milano, New York non erano deserti minerali prima dell’arrivo dell’uomo. Erano spazi abitati da altre specie. Erano città non umane. Città e non case non umane in un doppio senso: erano luoghi dove erano arrivate le specie viventi più diverse (e non erano di casa). Era uno spazio di insediamento che aveva una sua storia. In secondo luogo, non era uno spazio naturale, perché l’arrivo di ogni singola specie aveva profondamente cambiato non solo la realtà fisica, il paesaggio, ma ovviamente anche l’interazione con il resto della specie. Erano una grande metropoli multispecie.

È da uno di questi campi profughi – dal futuro – che SARS-CoV-2 è arrivato in città, come a ricordarci che il futuro non può essere allontanato. Nessun distanziamento sociale ci può proteggere dal tempo: il tempo di riscrivere un nuovo contratto urbano. Lo spazio del futuro dovrà accogliere il numero più elevato di specie: non come semplici cittadine, ma come architette e urbaniste. Solo cosi sarà possibile liberarsi dell’opposizione tra città e foresta.

La città del futuro

Non smettiamo di modificare il mondo: la città non è che l’artefatto più grande e più importante di cui siamo capaci. Ma non siamo i soli a modificare l’ambiente circostante. Ogni vivente, indifferentemente dalle sue dimensioni, dal phylon a cui appartiene, dalle sue doti anatomiche è un laboratorio instancabile di trasformazione dello spazio che lo circonda. La relazione tra gli esseri viventi e il mondo è sempre di natura progettuale e architettonica: ogni specie continua a negoziare la propria vita e il proprio ambiente con altre specie per definire un possibile equilibrio. Cercando di strutturare il mondo a propria immagine e somiglianza, ogni essere vivente interviene nell’ambiente e nella vita degli altri: ciò che chiamiamo “inquinamento” è semplicemente l’impossibilità per ogni essere vivente di rimanere nella propria nicchia. Ogni specie è un architetto e designer del mondo ed è anche un architetto e designer del mondo di altre specie. Ogni specie è in qualche modo clandestina e abusiva nel suo ambiente, ogni specie disturba le altre. L’esempio più evidente del rapporto tecnico interspecifico è quello che ogni pianta stabilisce con gli altri attraverso i fiori. I fiori non sono organi reali, ma un complesso di organi modificati il cui compito è la riproduzione. A differenza di altre specie, la riproduzione sessuale non coinvolge solo due individui appartenenti alla stessa specie, ma anche individui appartenenti ad altri regni, come ad esempio gli insetti. Attraverso i fiori, le piante esercitano quella che si potrebbe definire una sorta di “agricoltura al contrario” (o “allevamento al contrario”): affidano il proprio destino biologico e genetico a un’altra specie, appartenente a un altro regno. Attraverso i fiori, le piante trasformano un insetto, un animale (umano o no), il vento o l’acqua in genetisti, allevatori, contadini, il cui potere è quello di decidere chi si unirà sessualmente con chi e quindi determinare il destino biologico ed ecologico della specie vegetale in questione. Il sesso diventa una sorta di ecologia, e soprattutto diventa parte di una relazione interspecifica di natura tecnica. La scelta degli insetti, relativa a quale fiore accoppiarsi con quale altro, però non si basa su un calcolo razionale ma sul gusto: quanto zucchero contiene un fiore è la chiave. L’evoluzione si basa quindi sul gusto e non sull’utilità. L’evoluzione delle piante, dunque, somiglia molto di più alla moda del gusto di un’altra specie: è come se fosse una sfilata di moda che si presenta davanti agli agenti di impollinazione. Si può generalizzare questo rapporto e pensare che le relazioni tra specie sono sempre di questo tipo. Ogni paesaggio è una mostra di natura contemporanea o una mascherata in cui è esposta la moda della natura: una biennale multispecie, un’installazione in attesa di essere sostituita da centinaia di altre. Tutto in natura, come nella nostra esistenza, è artificiale e arbitrario. Un’artificiosità dovuta al gusto e alla scelta di design estetico delle diverse specie. La storia della Terra è una storia dell’arte, un’esperienza artistica eterna. In questo contesto, ogni specie è sia l’artista che il curatore di altre specie. E al contrario, ogni specie è sia un’opera d’arte che una performance della specie di cui rappresenta l’evoluzione, ma anche l’oggetto di una mostra di cui le specie che l’’hanno fatta emergere sono i curatori.

È a partire da questa prospettica che la città del futuro va immaginata. Dall’inizio del XX secolo, quando l’arte si è affermata come avanguardia, ha cessato di svolgere una funzione estetica. Si è liberata dal compito di produrre bellezza, di decorare l’esistente, di portarlo in armonia. Sostenendo di essere contemporanea, cioè sostenendo di incarnare una forma di tempo e non una forma di spazio o di materia, l’arte è diventata una pratica collettiva della divinazione del futuro. Da quel momento in poi, attraverso l’arte, ogni società costruisce in essa qualcosa che ancora non esiste: non è più un riflesso armonico della propria natura, ma un tentativo di riprodursi in modo diverso da ciò che è, un modo diverso di essere e di conoscere questa differenza che ancora non esiste.

L’arte contemporanea non è definita da un mezzo, da un metodo, da una disciplina: è un movimento che attraversa e scuote tutti i media sensibili, tutte le pratiche e le discipline culturali per permettere alla cultura di essere diversa da ciò che è. L’arte è lo spazio in cui una società riesce a rendere visibile ciò che non può confessare, pensare o immaginare.

Dobbiamo pensare all’evoluzione come allo stile di vita che corrisponde a ciò che l’arte contemporanea è per la cultura. La natura non è solo la preistoria immemorabile della cultura, ma il suo futuro non è ancora realizzato. La sua anticipazione surrealista. La natura contemporanea è il palcoscenico in cui la vita è in prima linea nel suo futuro. È la vita come un’avanguardia naturale. È la riproduzione surrealista delle forme di vita.

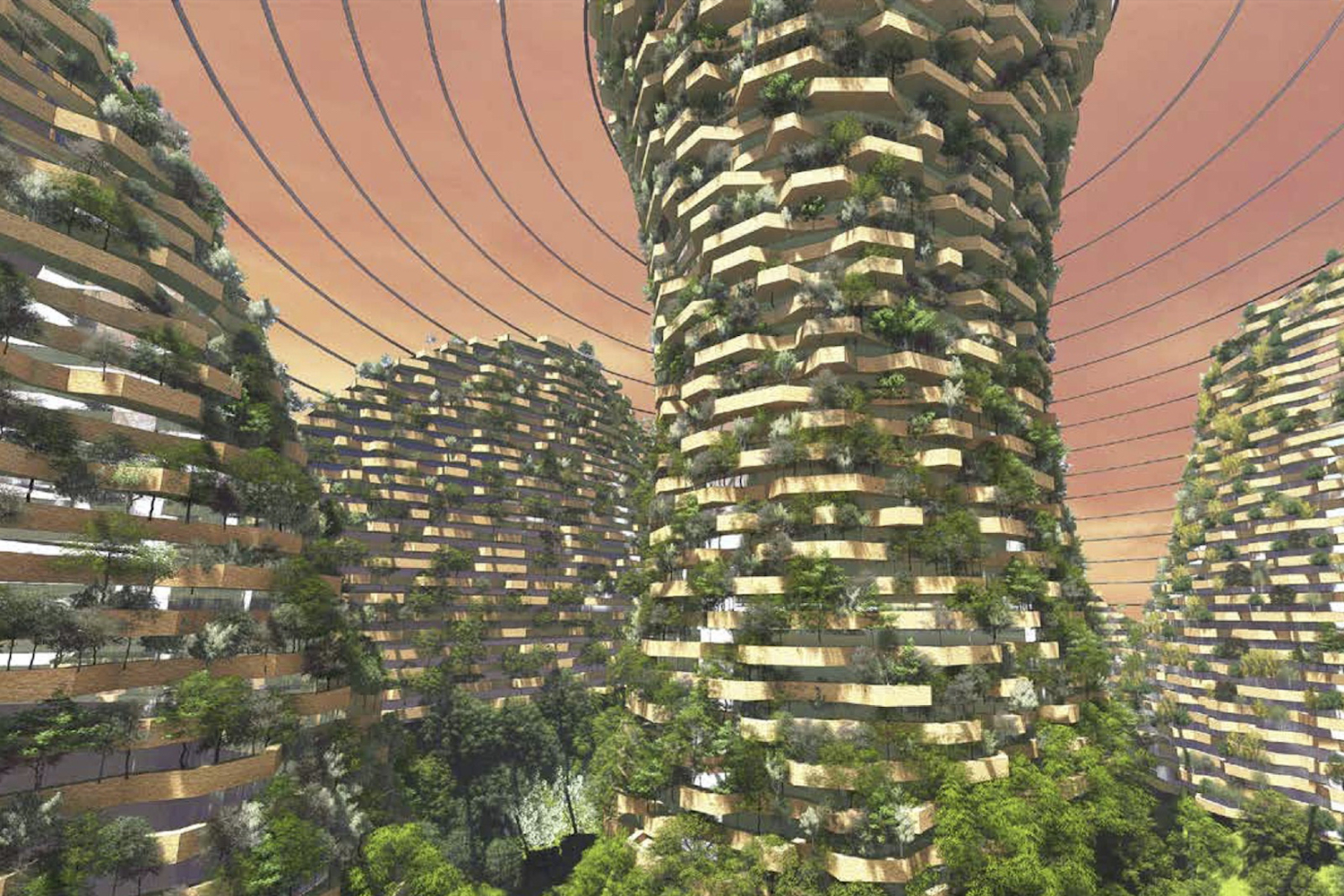

Le città dovrebbero diventare qualcosa di simile ai musei per la natura contemporanea. Non solo ecosistemi di convivenza. Il concetto di ecosistema continua a presupporre l’idea di un equilibrio naturale e immutabile in cui ogni intervento umano è perturbato e in cui è esclusa ogni innovazione tecnica. Quello che abbiamo detto sull’evoluzione come progresso tecnico dovrebbe convincerci che ogni ecosistema è in realtà una città – cioè uno spazio dove si concentrano innovazione e progresso – e un museo della natura contemporanea – uno spazio dove questo progresso non segue una logica predeterminata, ma è liberamente accessibile a tutte le specie.

La città come museo di natura contemporanea non è altro che una collezione di arti e tecniche in perfetta continuità con le nostre. Il suo perimetro sarà una sorta di ibrido tra vecchi musei, zoo o giardini botanici, vecchie città umane e scatole bianche. La vita in queste istituzioni dovrà coincidere con una sorta di pianificazione urbanistica interspecifica, con un’architettura del paesaggio multispecie.

Questi nuovi musei devono essere promotori di una cultura “eco-surrealista” (ma non necessariamente eco-modernista), capace di immaginare la natura oltre i suoi limiti. Riunendo artisti, scienziati, designer, architetti, architetti, agricoltori, allevatori, si tratterà di costruire associazioni multi-specie a metà strada tra la città, l’orto, la piantagione e il fienile, dove ognuno dei prodotti viventi lavora per gli altri e per se stesso. In questo esercizio virtuoso di immaginazione, sia estetico che naturale, le città diventano la pratica di produrre un Leviatano interspecifico.

La città deve diventare ciò che rende possibile la contemporaneità della natura, perché questa ci è sempre contemporanea: non è la preistoria della città o della civiltà. È il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. È sempre una proiezione futuristica del presente, una città interspecifica. La natura è ciò che produce la vita contemporanea.