Nella danza c’è qualcosa di fluido. Non si tratta né della qualità del gesto – peraltro ovviamente cinetica – né della sequenzialità con cui è montata qualsiasi coreografia; c’entra piuttosto una generale viscosità che avvolge il danzatore. Come fosse immerso in un ambiente instabile, il corpo si muove tra le sue tensioni e, nella danza, riesce a trasformarle in esperienze sensibili, configurazioni equilibrate o continue variazioni di stato. Impiegando un’immagine scientifica, la messinscena appare non solo come struttura estetica o narrativa ma come un sistema di forze che, anche quando stabile, è sollecitato da continui input energetici e si manifesta secondo fenomeni volatili o materialità registrabili1.

Il lavoro di Michele Rizzo segue pressappoco la stessa meccanica: ogni drammaturgia è il risultato di un milieu di stimoli immateriali che si scarica in corpi coreografati, si trasforma alternativamente in energia o materia e accumula una costante tensione potenziale. La processualità con cui si costruiscono le sue esperienze performative infatti, non si si esaurisce nella gestione del singolo evento, ma si traduce, come un flusso continuo, in ulteriori forze che lo declinano in differenti stadi e stati. Pur conservando un’ecologia propria, i progetti che Michele Rizzo ha prodotto negli ultimi anni rispondono precisamente a questa concatenazione e sono, per così dire, ordinabili in una trilogia che ha usato corpo, movimento e spazio come componenti alternativamente stabili. Con netta e iniziale approssimazione infatti, si può dire che HIGHER xtn. (2018-19), Spacewalk (2017-19) e Deposition (2019) si siano trasformati l’uno nell’altro seguendo il potenziale inesausto dell’energia che li ha attraversati singolarmente; che abbiano interpretato ogni passaggio con rigore scientifico o ambiguo misticismo; che abbiano riconosciuto in qualsiasi movimento la grammatica di un linguaggio che è stato il corpo (e non la mente) a controllare2; e infine che tutto il processo abbia mantenuto un incedere dinamico e si sia, monadico, cristallizzato in eventi od oggetti specifici.

Nel preciso istante in cui uno o più performer hanno iniziato a danzare sulla composizione musicale di Lorenzo Senni, o forse ancora prima, quando lo score della drammaturgia è stato pensato e scritto, un serbatoio di energia potenziale si è scaricato non solo sul HIGHER xtn. ma ha innescato la climax energetica sufficiente all’intera trilogia. Questo materiale “virtuale” – che coincide con l’immaginario dell’autore e si “attualizza”3 durante ogni esecuzione – rappresenta l’energia necessaria perché il corpo si trasformi in conduttore e, nel caso dei lavori di Rizzo, assume una gestualità dal preciso ordine cinetico e finalità esperienziale.

Se non fosse per ritmi ed estetiche derivati dalla clubbing scene per esempio, HIGHER xtn. passerebbe per un rituale non molto diverso da una danza sociale religiosa, laica o folkloristica: in tutte le sue configurazioni un numero variabile di corpi abita diverse tipologie di spazio4 e in esse si muove seguendo gli accenti di una base musicale a intensità crescente. Quest’ultima rappresenta un’iniezione energetica costante che produce altrettanta accelerazione nella gestualità dei danzatori e, in una generale catarsi, agisce come una boiling energy;5 in cui il singolo si riconosce nel resto della sua comunità. Nell’innescare una tensione ben più ampia, HIGHER xtn. si sviluppa come un sistema di forze autoctone che, per tornare alla metafora scientifica, è alimentato dalla viscosità circostante e produce alterazioni di stato che qui coincidono con la trance. Ogni clubber infatti, sfida il controllo che la mente esercita sul corpo e, incalzandola con una gestualità esasperata, ne sospende la coscienza sincronizzandosi fluidamente al milieu di stimoli che lo circonda.

L’estasi (ex-stasi = fuori posizione) raggiunta – questo spazio fisico-mistico tra esperienza e coscienza – non è altro che uno nuovo stadio di energia potenziale per la trilogia: una nuova virtualità in cui mente e corpo ritornano a essere entità mutuabili di una tensione pronta ad attualizzarsi. Michele Rizzo lo immagina come un outer space e ne indaga l’esperienza dell’attraversamento.

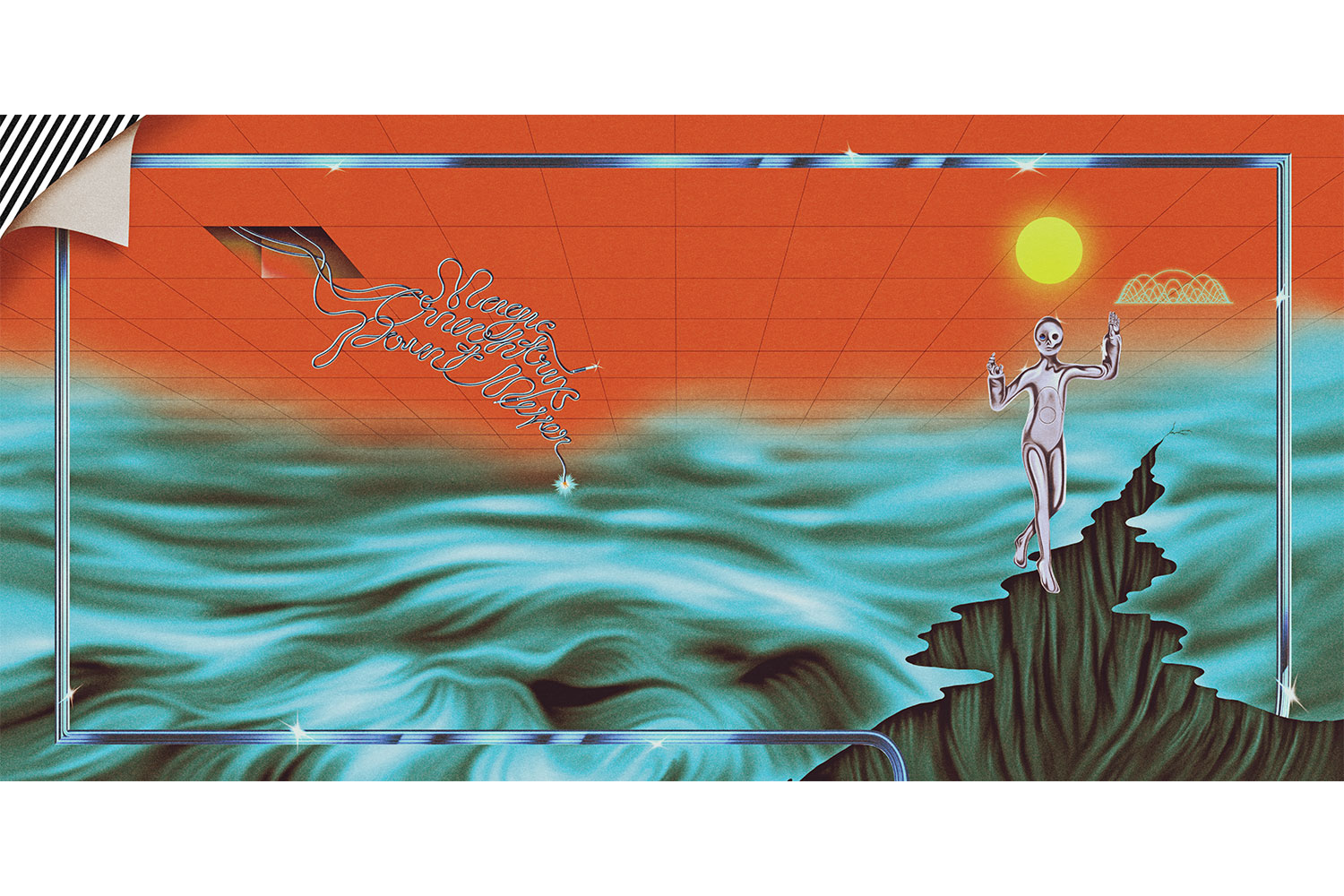

Pensato per il palcoscenico del teatro prima ancora di diventare installazione, Spacewalk è la ricostruzione fisica ed estetica di una realtà dislocata e abitata da architetture effimere: un’eterotopia immaginata6 in cui si sospendono tutte le costrizioni della realtà e si ottiene, sia a livello funzionale che identitario, una completa distensione della virtualità. In un paesaggio archeologico-spaziale disseminato di plinti e prismi motorizzati, si muovono dei corpi stanchi che, come fossero scarichi di un precedente sforzo – idealmente quello di HIGHER xtn. – rallentano la cadenza dei loro gesti fino all’apparente immobilità. Stesi su alcune di queste architetture derelitte, le braccia fluttuanti rivolte verso l’alto, questi performer-cosmonauti riportano la tensione a uno pseudo-equilibrio e gestiscono perfettamente lo scambio di stimoli che la materia intrattiene con l’ambiente in cui è inserita. Come era stato per HIGHER xtn., anche la meccanica drammaturgica di Spacewalk ha un andamento autoctono e, pur partecipe del flusso energetico della trilogia, ha lo scopo di conservare l’estasi ottenuta. In un regime di metastabilità7 all’inconscio è concesso di muoversi in tutti gli stati dell’immaginazione, di soffermarsi, peripatetico, sulla molteplicità dei suoi aspetti identitari e infine contemplarli con un’alterata (e più sensibile) coscienza spaziale. Anche nel momento di massima stasi cioè – quando i performer si distendono nello spazio cosmico costruito attorno alla trance – Spacewalk non ha nulla dell’immobilità completa di un sistema in perfetto equilibrio; ha piuttosto conservato la precedente tensione potenziale in attesa di rilasciarla per una nuova variazione di stato.

Deposition è dunque la necessità successiva: tornare dall’estasi per riconsegnare energia alla materia, coscienza al corpo. Un unico performer, Rizzo stesso, si muove intorno a una catena tesa al centro dello spazio scenico. La sua verticalità è la stessa da discendere per uscire dal virtuale, la sua materialità quella da recuperare per calarsi nella realtà fisica. Il movimento che compie il corpo è lento ma tutt’altro che leggero, l’energia stabile ma non costante: la tensione del precedente stato di trance si trasforma in gravità e la materia precipita a causa del suo peso. Quando il danzatore si immobilizza assecondando il ritmo discendente dell’accompagnamento musicale8, mentre i movimenti rallentano fino a fermarsi definitivamente, allora l’energia potenziale della deposizione – come quella dell’intera trilogia – può dirsi scaricata e la tensione tornare al minimo fino a successiva esecuzione.

Tutt’altro che perentoria, anzi pronta a riscattare questo esito, l’intera drammaturgia è la precisa mimesi dei corpi che mette in scena: il loro essere organici la rende materia viva, la loro mutevolezza la nutre di energia in perenne trasmissione. Se così non fosse, ogni lavoro resisterebbe in un equilibrio statico o si cristallizzerebbe come una delle sculture inanimate che pure popolano l’immaginario di Rizzo. Uomini in creta o resina, corpi sensuali cristallizzati nel loro edonismo, questi frammenti inorganici accompagnano le performance essendone testimoni e impronte, energia fossile e non più potenziale.

L’installazione REST (2020), presentata in Quadriennale orfana della sua performance completa9, ha tutta l’aria di questa tregua. Quattro sculture – condotte nello spazio espositivo attraverso un breve atto processionale e adagiate su tappeti che appaiono come sindoni tecnologiche della loro deposizione – sembrano essere il precipitato inorganico di un fenomeno fisico; il monito di ciò che succede alla materia ormai priva di energia; o più semplicemente l’indizio di un viaggio che ha seminato le sue tracce. Che ricordino i clubbers di HIGHER xtn. o i cosmonauti di Spacewalk, questi lavori sono la materializzazione di simili atti performativi e diventano i simulacri delle loro esperienze sensibili. I loro modellati sagomati a mano, distesi o seduti, interi o sezionati su appositi fercoli metallici, diventano prove di (r)esistenza del virtuale nel reale e, facendosi carico di un atto performativo in potenza, costituiscono un riferimento immobile nel panorama di forze coreografato da Rizzo.

Della fluidità iniziale d’altronde, tutti i corpi di Michele Rizzo sfidano costantemente la viscosità in cui sono inseriti emergendo fra le sue tensioni come fossero dei relè: degli incubatori e trasduttori di energia potenziale il cui fisico è solo un’interfaccia per la rappresentazione del sé. Ogni variazione di stato, ogni scarica di forze, ogni movimento della materia è infatti funzionale a far esprimere il soggetto; a consentirgli uno sguardo sul mondo e sulla propria interiorità o a fargli processare – da una posizione privilegiata e protetta – le informazioni che è il suo involucro organico a rendere accessibili.

È il corpo, immerso nel reale, che fa esperienza della “viscosità”. Alla mente cosciente, invece, spetta recepire gli stimoli dell’esperienza sensibile, sincronizzarsi all’ambiente che la circonda e infine convertirne la molteplicità in “identità di movimento”10: in una forza generativa che scolpisce il gesto passo dopo passo.

L’esperienza, specie quando performativa, è proprio questo: essere capaci di assecondare cambiamenti e tensioni di una realtà sfaccettata e, sospesi tra i corsi e ricorsi del suo flusso, apprezzarne il milieu. Anche quando cristallizzati nella creta, i gesti di Michele Rizzo danzano una traiettoria e, come qualsiasi attività che non disgiunga l’esperienza dalla prassi, lo fanno perché devono; perché il movimento è il loro strumento per interpretare la realtà e quest’ultima è un continuo alternarsi di energia e materia.