Damiano Gullì: Cosa intendi quando parli di atto demiurgico nel tuo lavoro artistico?

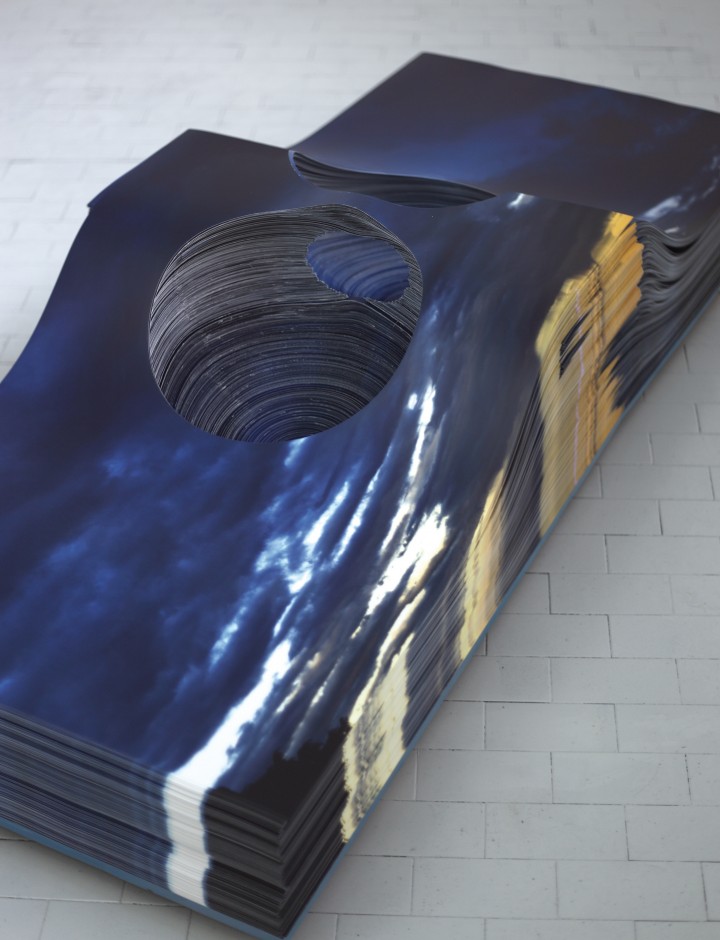

Gianni Caravaggio: Intendo con ciò la dinamica dell’attuarsi di un’immagine particolare nell’immaginazione dell’osservatore. È particolare perché costituisce nel suo profondo chi guarda. Una tale immagine si potrebbe pensare come “immagine prima” in quanto dà inizio all’immaginazione e per questo motivo la definisco un’“immagine seme”. Credo che “l’immagine seme” sia preesistente nell’abisso psichico dell’essere umano e, dando il via all’immaginazione, in realtà dà il via a immaginare essenzialmente se stessa. Potremmo immaginare l’“immagine seme” come il nostro “intimo fantasma” che viene attuato con la concretezza dell’opera. Qualche anno fa avevo definito l’opera d’arte come dispositivo per atti demiurgici. L’opera d’arte come dispositivo per atti demiurgici ci predispone all’immaginazione abissale di noi stessi. Intendo con ciò l’essenziale immagine di noi stessi (e qui mi affiderei all’intuizione e non necessariamente alla comprensione). La definizione di “immagine seme” in realtà è nata a partire dal lavoro Dispositivo per creare spazio del 2007, che poi, nel 2010, in una versione modificata ho intitolato Immagine seme. Essa consiste in una lastra di marmo nero del Belgio con un contorno frastagliato che ricorda, a tratti, delle silhouette di paesaggi oppure un buco nero. La lastra è appoggiata al muro e accoglie la caduta della polvere d’intonaco della parete. L’intonaco viene rimosso con la carta vetrata. La polvere che scende sulla lastra sembra una nevicata notturna o un cielo stellato e crea l’idea di spazio. La mia azione non viene mostrata al pubblico ma fa sì che attraverso il suo elemento effimero possa essere continuamente attuata nell’immaginazione dello spettatore. Questo lavoro corrisponde all’immagine seme. Ogni qual volta che io, tu o qualcun altro la attiviamo guardando l’opera, creiamo un’immagine che in realtà è già la nostra in modo latente. Generare quest’immagine significa percepire dei gesti e degli atti che diventano per osmosi psicofisica gesti e atti di chi sta guardando. La natura dell’immagine è performativa. Tale natura performativa dell’immagine è evidente già nelle sculture con le risme di carta come Attimo o Solamente del 2000. Guardare, dunque, tale immagine significa evocarla sempre di nuovo e ciò è un atto demiurgico perché solo in quel momento l’opera viene essenzialmente creata e ricreata, tutto il resto sono fattori ontologicamente irrilevanti e spesso appartengono a vari temi narrativi. Questa caratteristica della narrazione mediata non costituisce di certo il mio lavoro. Paradossalmente va creandosi, comunque, un certo tipo di narrazione nel momento in cui si descrive la percezione dell’“immagine seme”. L’immaginario che ne segue assomiglia, piuttosto, alla struttura iniziale del mito.

DG: Qual è il focus del tuo lavoro?

GC: Mi interessa focalizzare tutto il mio lavoro su quello che ritengo il cuore della questione dell’arte. Tutta la mia attenzione è posta nella relazione attraverso la quale possiamo definire “realtà”. Mi interessa una relazione essenziale. L’atto di osservare si emancipa, diviene un atto di creazione transustanziando l’osservatore in demiurgo che non consuma più le cose e non è più consumato dalle stesse, ma crea se stesso immaginando la sua immaginazione che gli viene incontro. Però questo tipo di percezione pur nella sua intensità è così delicato che si rischia di rimanere a mani vuote se non si ascolta…Voglio credere che Beuys abbia voluto dire questo quando affermava che “siamo tutti artisti” definendo con ciò la “Soziale Plastik” (“Scultura sociale”). Una cosa analoga in modo ludico l’aveva intuita Piero Manzoni con “La base magica”, su cui l’osservatore diventa un’opera d’arte vivente. In realtà questo sentire ha radici profonde e sostanziali nell’arte del primo Romanticismo tedesco, in Philipp Otto Runge prima e poi in Caspar David Friedrich, che sento molto vicini, e questa vicinanza diventa palese anche con l’ultimo lavoro Inner infinite che esporrò nelle mie due mostre personali al Musée d’Art Moderne et Contemporain a Saint Étienne e al MAGA di Gallarate intitolate “Enfin seul. Finalmente solo”.

DG: Il tema della metamorfosi, le trasmutazioni, i passaggi di stato sono una costante nel tuo lavoro…Come si arriva a catturare l’essenza di un’immagine, il divenire di un’idea?

GC: L’immagine si rivela all’improvviso in un momento non forzato dall’intenzione e dalla volontà. Con questo non intendo uno stato di passività nel senso in cui comunemente lo si intende, ma una sorta di rilassatezza in cui qualcosa mi arriva dall’oggetto che sto guardando e qualcosa della mia immaginazione arriva all’oggetto, una sorta di relazione osmotica in cui l’intenzionalità non è predominante. Questa fruizione è quella che concepisce la natura evocativa dell’immagine. L’immagine evocativa crea senso. Però la fruizione dell’immagine come senso è stata messa in crisi nell’era postmoderna e questo lo percepiva già Guy Debord con il suo saggio La società dello spettacolo del 1967, oggi di straordianria attualità. L’immagine postmoderna è il prodotto dell’entertainment. L’entertainment è la caratteristica di una società che ha concepito l’utilità dello svago dopo il lavoro. Facendo ciò, tale società ha fallito essenzialmente sia nella definizione del concetto di “lavoro” sia nell’invenzione dello svago, deformando mostruosamente l’idea dell’ozio. Ora, da questo punto di vista, sia lo svago che il lavoro fanno parte di una dinamica che Hans Blumenberg chiamerebbe “Selbstverstaendlichkeit” (“scontatezza”) e Martin Heidegger “Seinsvergessenheit” (“oblio dell’essere”). Quando una cosa è scontata non abbiamo più un rapporto concreto e immediato con essa. In un certo senso diventa pre-digerita, un giudizio già fatto, un “giudizio ready-made”. La “scontatezza” costituisce anche il concetto di “tecnologia”. Quando per esempio usiamo un telefonino di ultima generazione, lo usiamo per le sue prestazioni tecnologiche, ma lo usiamo e lo possediamo anche e soprattutto per la sua estetica accattivante. Dall’altro canto, però, restiamo all’oscuro del suo funzionamento, ovvero di quello che succede al suo interno usufruendo solo dei suoi effetti o delle sue funzionalità. Tali effetti o funzionalità le diamo per “scontate”, ma non solo per la nostra disattenzione, bensì per una percezione in cui siamo costretti attraverso la natura occulta della “tecnologia”. Tale tesi diventa estremamente interessante quando si attribuisce alla “scontatezza” la causa della dicotomia tra natura e tecnica. Il punto della mia riflessione è che nella “scontatezza”, occultando l’esperienza, accettiamo fatalmente sia il contenuto che la forma. La forma diventa una specie di confezione del contenuto. Questa differenziazione ci porta lontano dalla concretezza dell’esperienza di senso e così la forma diventa un gusto formale estetizzante e il contenuto diventa una scelta di un’informazione d’effetto, aderendo entrambi al tipo di giudizio caratterizzato dalla moda o dallo “slogan”. La questione essenziale dell’opera d’arte si perde se la sua forma (pur se accattivante) in realtà è una confezione. In modo silenzioso dunque la “scontatezza” mina radicalmente il concetto di “libertà” a noi così tanto caro. Ora l’idea essenziale dell’immagine come quella di “natura” sta agli antipodi della “scontatezza”. L’immagine, come la natura, è la qualità in cui le cose si rivelano nella nostra immaginazione e formano ogni qual volta un nuovo senso. Questo nuovo senso avviene nel momento in cui noi di fronte a qualcosa, e quindi in sostanza di fronte a noi stessi, possiamo essere di nuovo artefici di una relazione che chiamerei “intima”. Questa relazione è completamente trasparente e richiede una sostanziale e positiva solitudine. I miei lavori rendono tangibile in immagine il processo artistico, ovvero rendono tangibile la creazione dell’immagine come immaginazione. La caratteristica essenziale dell’immagine è che la sua forma rende trasparente l’intero processo artistico e così può diventare il processo artistico dello spettatore. È per questo che l’immagine del mio lavoro si incarna nell’elementarità dei gesti e degli atti costruttivi. Quello che ci meraviglia nelle azioni facili è che proprio esse ci portano all’origine dell’azione. Ogni mio lavoro materializza in questo senso una specie di “gesto inaugurale” come lo abbiamo definito per la mostra “Arte Essenziale”.Quando le cose sono scontate, esse, pur essendo fisiche, sembrano non poter farsi sentire e così non sentiamo nemmeno noi stessi. Quando, invece, per un lampo di coscienza, vengono fuori dall’anonimato uscendo dal gioco precostituito dei significati, smettono di essere veicolo di una convenzione e formano la concretezza del senso — è allora che al posto di dire “interessante” ci sorprendiamo a dire “bello!”. La bellezza avviene quando sotto la superficie della “scontatezza” si presenta la verità della concretezza (parafrasando il mio lavoro Sotto la superficie, la verità della concretezza).

DG: Le tue opere hanno sempre dei titoli di estremo lirismo, penso a Lo stupore è nuovo ogni giorno, Tessitore di Albe, Lanciare stelle nel buio, Il mistero nascosto da una nuvola. Come suggestione, rievocano nella mia mente certi passaggi de I Canti Orfici di Dino Campana… Dare un nome alle cose significa iniziare a conoscerle… Come arrivi alla definizione di un titolo?

GC: Considero, in effetti, i miei titoli come una materia immaginativa che interagisce con il lavoro concreto contribuendo al formarsi di una visione. L’interazione tra titolo e lavoro concreto la immagino in modo evocativo e contribuisce a una sorta di intuizione morale. Negli ultimi anni i miei titoli hanno messo a fuoco una sorta di sintesi morale insita nella natura dell’atto creativo in sé. Penso, per esempio, a Lo stupore è nuovo ogni giorno che è una leggera modificazione della frase di Eraclito “il sole è nuovo ogni giorno”, oppure a Sotto la superficie, la verità della concretezza che sintetizza, in una massima, quello che accade nella psiche di chi vive un atto creativo, oppure Il mistero nascosto da una nuvola che, con un’altra massima, indica la natura immanente del mistero come sostanza di rivelazione dell’atto artistico. Dare un nome alle cose è, di per sé, un atto di conferire identità, ma dall’altro canto tale nome porta inevitabilmente a una convenzione nominale come per esempio “tavolo”, “sedia”, “montagna”, “cielo”, ecc. Perciò dare un titolo per me non è dare un nome alla cosa, ma è verbalizzare il suo atto creativo di fondo. Vorrei che il momento di conferire identità non si fossilizzasse mai ma fosse perennemente in atto. Nel mio lavoro non tematizzo nulla, ma in ogni opera cerco di incarnare l’atto artistico tout court. In questo modo non mi occupo solo di certe persone, in certi territori, in certe circostanze, ma mi dedico all’immaginazione dell’Uomo. D’altronde, l’essenza dell’essere umano è metafisica.