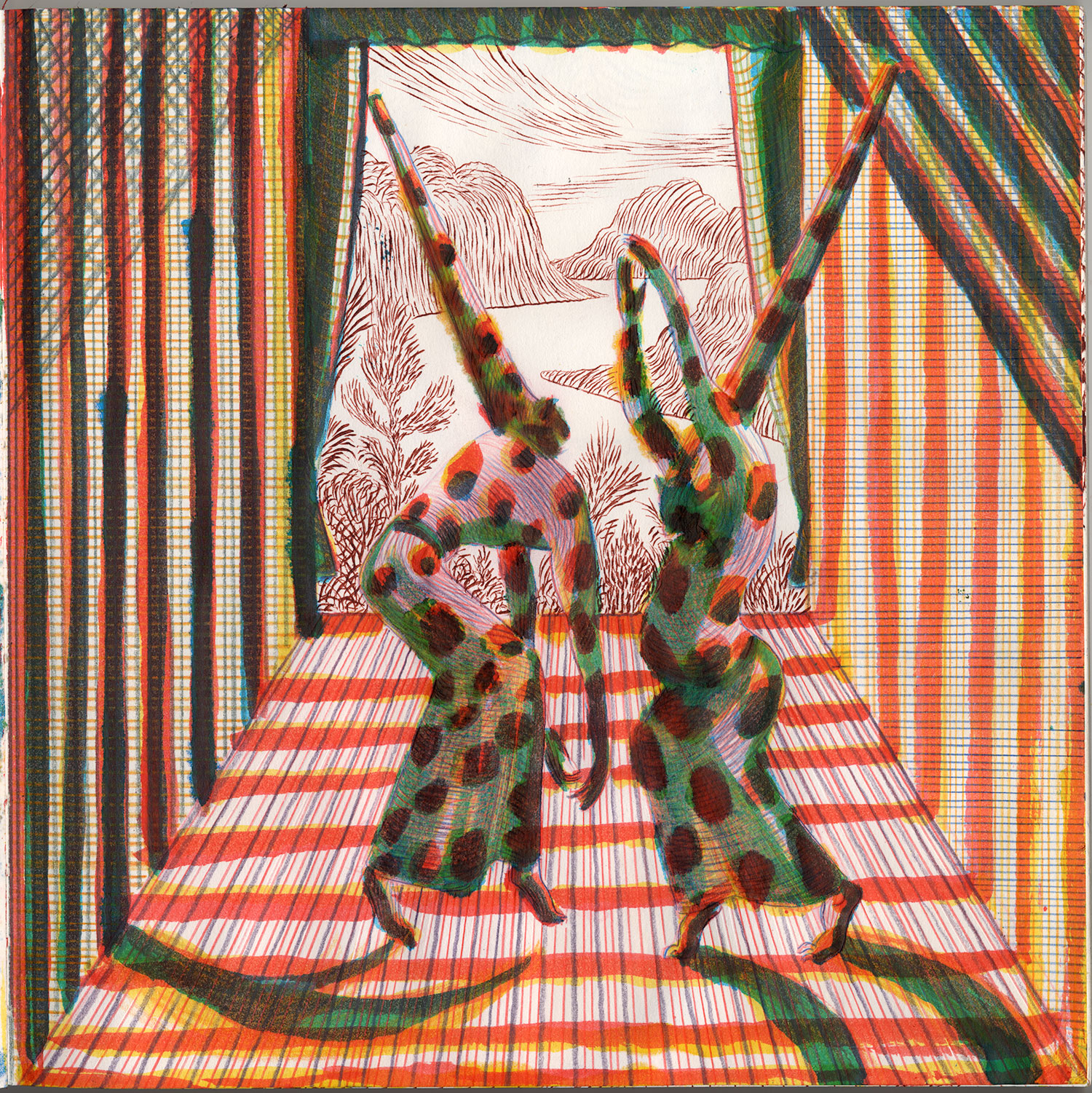

«Disegnare sempre i fondali: […] per me vuol dire trasmettere vita. […] Credo di riuscire a percepire lo scorrere della vita principalmente quando questo avviene nelle pagine. Questa è la mia fortuna come disegnatore e, forse, la mia croce come essere umano». Mentre leggo questa citazione, tratta da una vecchia intervista che Gipi (Pisa, 1963) concesse a Matteo Stefanelli,[1] sposto lo sguardo su un’illustrazione dell’autore che è diventata, pochi mesi fa, la copertina dell’ultimo libro di Severino Cesari, Con molta cura – La vita, l’amore e la chemioterapia a km zero. Un diario 2015-2017 (Rizzoli, Milano 2017), opera in cui il fondatore della collana “Stile libero” racconta, a colpi di post sui social e non solo, il suo sofferto percorso tanatologico. Ho visto quell’illustrazione qualche anno fa, quando andai a trovare l’autore in un pomeriggio piovoso. Era in bella mostra sul suo tavolo da lavoro: tre uomini di spalle, immersi in un fondale à la Gipi, fissano un sole smorto in cui campeggia, sinistro, l’emoticon di uno smile. È passato qualche anno da quell’incontro. Nel frattempo Gipi ha perfino cambiato città, lasciando la natia Pisa in favore di Roma. E tutto quello che mi viene da dire, per aprire nuovamente un discorso lasciato in sospeso, è chiedergli proprio di come questa illustrazione sia tornata a nuova vita: «Mi è stato chiesto di donare un disegno. Un ultimo favore per una persona che non conoscevo personalmente ma del quale avevo sentito solo cose belle. L’ho fatto».

È un’immagine difficile da dimenticare, sintesi efficace del contributo imprescindibile che il pisano ha dato alla storia del fumetto – sì, fumetto; perché uno dei suoi tormentoni, ripetuto dal nostro fino allo stremo in più di un’intervista, è una questione di nomenclatura: perché ostinarsi a parlare di graphic novel o di romanzo grafico quando noi italiani abbiamo una parola di uso comune? I fumetti, di certo, non hanno bisogno di nascondersi dietro a un giro di parole nobilitante per essere Arte con la maiuscola. Proprio per imparare a disegnare fumetti, niente più che fumetti, un giovane Gipi si iscrisse nei primi anni Ottanta presso la libera Università di Alcatraz, una realtà creata da Jacopo Fo e con sede nelle colline fra Perugia e Gubbio. Non fu di fatto, quindi, né il Liceo Artistico né l’Accademia di Belle Arti a essere, per lui, l’esperienza di formazione risolutiva, ma solo la controcultura offrì una risposta concreta al suo bisogno di esprimersi. Fra i docenti di quella singolare università c’erano vere e proprie leggende viventi come Filippo Scòzzari e Andrea Pazienza.

Di quel periodo Gipi ricorda: «Quel corso di fumetto per me è stato determinante. Non avevo ancora vent’anni e incontrare di persona quelli che erano i miei idoli (o dovrei forse parlare di divinità) mi dette la forza per cercare di fare questo mestiere. Improvvisamente Pazienza, Scòzzari, Liberatore, non erano più entità astratte, esseri intangibili, abitanti di una galassia distante, ma persone in carne e ossa. Non pensai neppure per un momento che avrei potuto raggiungere la stessa potenza, ma mi dissi che forse avrei potuto provare a vivere come loro. Indirizzare ogni energia della mia vita appena nata verso un giorno distante in cui anch’io avrei vissuto di storie e di racconti».

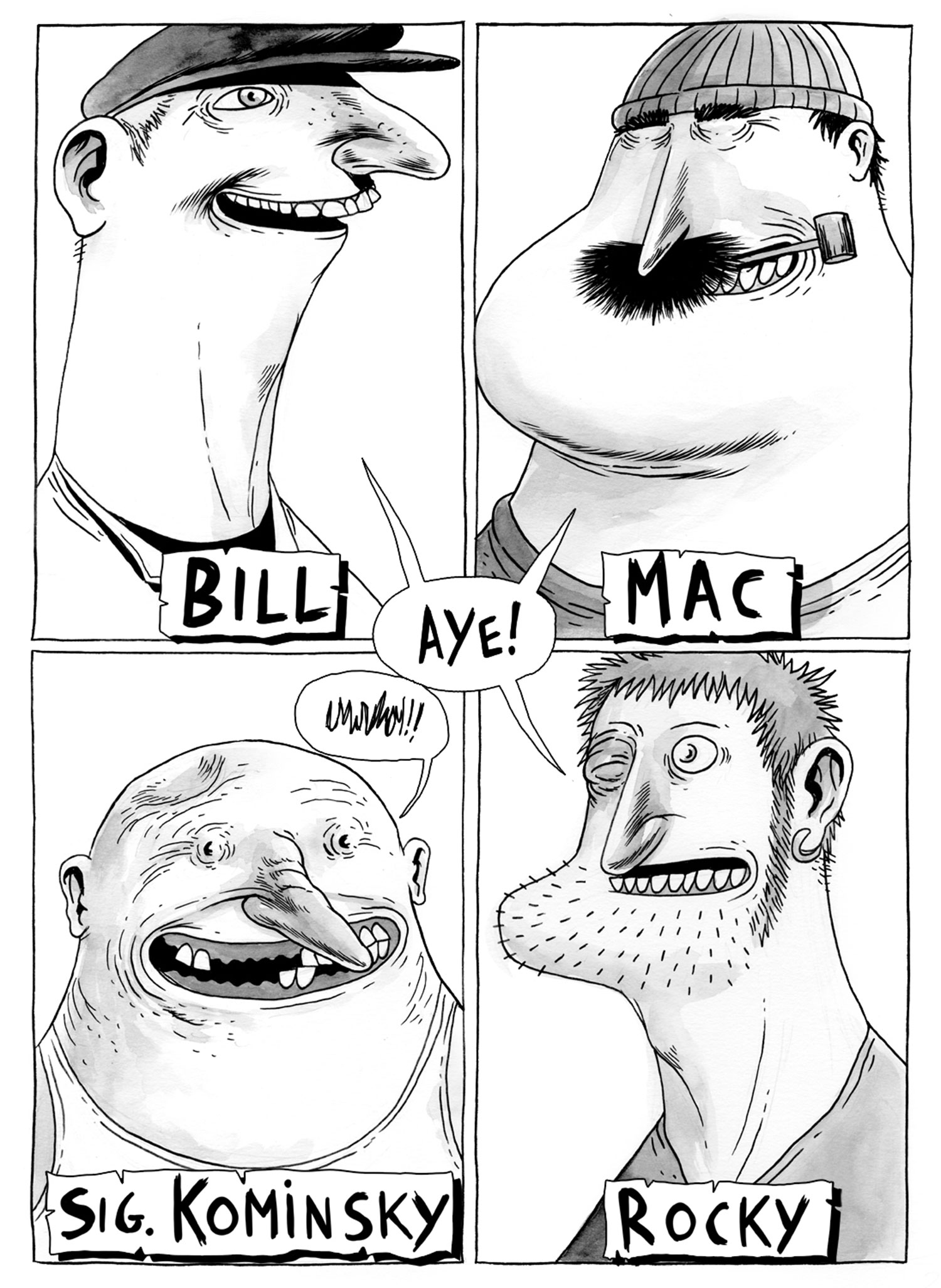

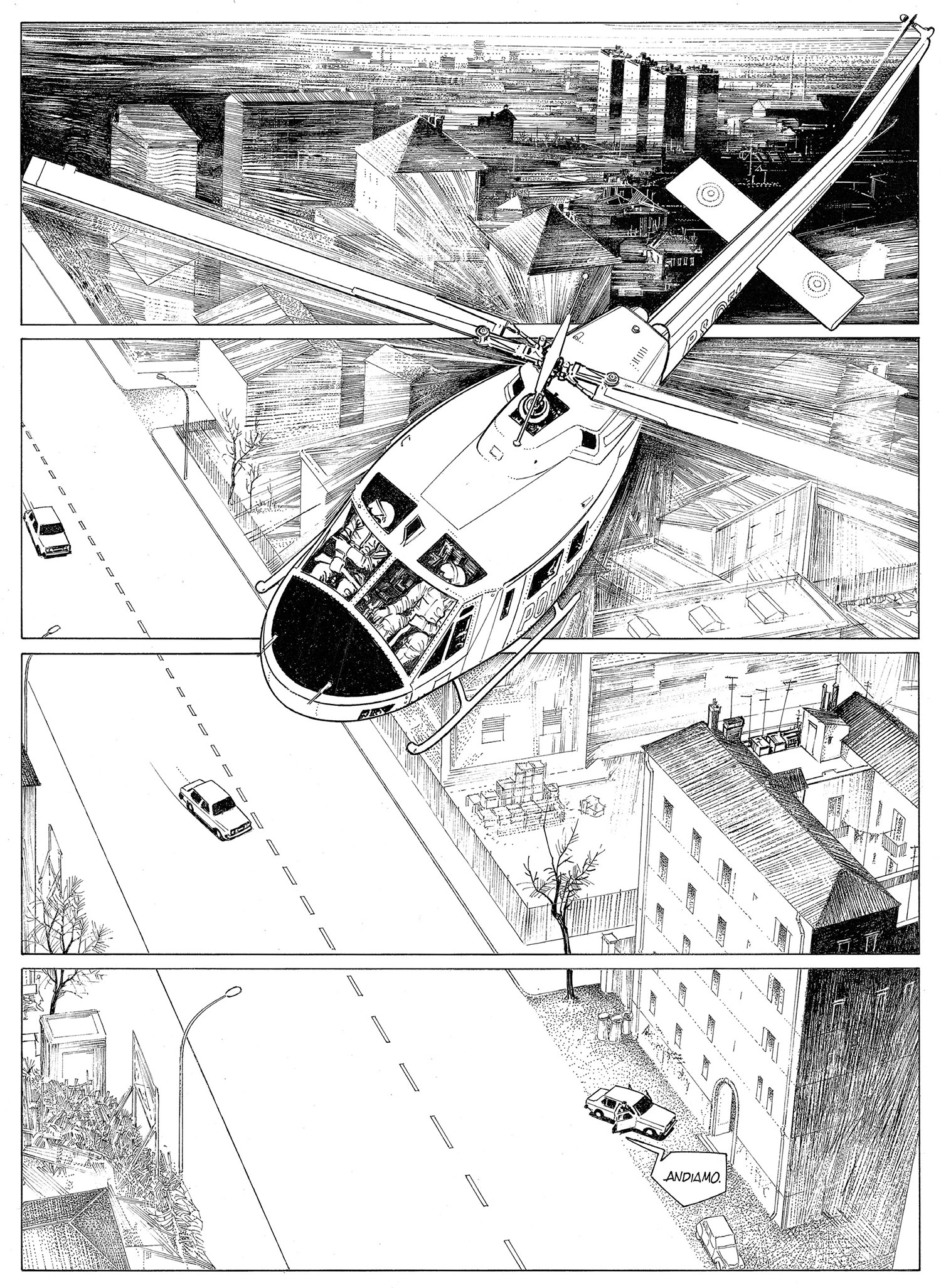

Un lungo apprendistato, se è vero che Gipi arriva all’esordio in volume solo nei primi anni Duemila con Esterno notte (Coconino Press, Bologna 2003), opera nata anche grazie alle sollecitazioni dell’amico Igort e di una casa editrice che aveva appena aperto i battenti, di cui quest’ultimo era il co-fondatore, Coconino Press. Un lungo apprendistato, se è vero che Gipi ha ammesso più di una volta di aver passato «tantissimi anni somigliando ad altri autori contro la mia volontà, scrivendo come altri autori contro la mia volontà, in sostanza senza riuscire ad avere una voce mia».[2] Eppure, analizzando i contributi dell’autore che, fin dall’inizio degli anni Novanta, furono ospitati da varie riviste di settore e non come Cuore, Il clandestino, Il Manifesto o Boxer, si avverte come semplici vignette, pur pagando ancora tributo ai suoi ispiratori, stessero evolvendosi in uno stile personale e immediatamente riconoscibile. I fondali, ormai, avevano preso forma; in essi si muoveva un’umanità schiacciata dal peso della vita e ogni piccola storia assumeva proporzioni bibliche. Si vedano le prime pubblicate sul mensile Blue, come “Diario di fiume”, o quelle brevi incluse sulla rivista di culto Black (in particolare “Le facce nell’acqua”). Ormai a Gipi, per una meritata consacrazione, bastava solo un lavoro su lunga distanza. In Appunti per una storia di guerra (Coconino Press, Bologna 2004) si apre ufficialmente la serie di personaggi indimenticabili originati dalla creatività dell’autore: Giuliano, Faccia, il Killerino, Aringo, i fratelli Testagrossa, e chi più ne ha più ne metta. Dopo quell’opera niente fu più lo stesso. Né per il mondo del fumetto né per quello del suo alter ego posh, cioè la graphic novel.

E, presto, nemmeno più il fumetto bastava a Gipi. Così nacquero film come L’ultimo terreste (2011), Smettere di fumare fumando (2012), Wow (2013) e un altro progetto che, a oggi, è in lavorazione: «È una pazzia. Un film per le sale a bassissimo costo. Iniziato come un documentario è poi divenuto qualcosa d’altro. Credo che sia abbastanza comico. Parte dalla vicenda reale di una persona che da più di vent’anni scrive lettere cartacee a tutti i disegnatori di fumetti italiani fingendo di essere un ragazzino di quattordici anni. Ho iniziato a lavorare su questo e poi mi sono ritrovato un film sull’ossessione di raccontare storie e sull’incapacità di stare nella realtà».

A riprova dell’innata transmedialità del personaggio, a metà degli anni Dieci è arrivata anche una candidatura al Premio Strega con Unastoria (Coconino Press/Fandango, Bologna 2014). Gli ho chiesto se non crede sia il caso che allo Strega venga creata una sezione apposita per i fumetti. Ma lui non è d’accordo: «Non credo che serva un premio Strega per i fumetti. Credo che dovrebbero esistere premi in denaro per il fumetto. Ma non per me, che ormai mi guadagno da vivere con una certa serenità, ma per i giovani autori, che rischiano molto nel cercare di percorrere questa strada e spesso devono abbandonarla perché non riescono a camparci. Per il resto, sarebbe bello se esistessero premi per il fumetto che aumentino realmente le vendite dei libri ma al momento non è così.

Per quanto riguarda la mia partecipazione allo Strega, ero d’accordo con chi sosteneva che il mio lavoro non doveva concorrere. È un’altra materia, un altro mezzo espressivo. Però mi sono vigliaccamente guardato bene dal dirlo perché la partecipazione al premio ha portato a un’impennata di vendite e io non faccio i libri per tenerli nel cassetto, ma perché possano camminare ed essere letti da tante persone».

Eppure il valore letterario delle sue opere è evidente; soprattutto quando, di fronte a illustrazioni che entrano immediatamente sottocute, si resta incantati dal continuo scavo psicologico e introspettivo, un mettersi a nudo che avviene nei personaggi fittizi di Appunti per una storia di guerra, La terra dei figli (Coconino Press/Fandango, Bologna 2016) così come in fumetti dal taglio maggiormente autobiografico come S. (Coconino Press, Bologna 2006) o L.M.V.D.M – La mia vita disegnata male (Fusi orari/Coconino Press, Milano/Bologna 2008); una delle cifre, questa, che, insieme a quello che si potrebbe chiamare “effetto fondale”, contraddistingue l’opera di Gipi.

Non è un caso se alcune delle sue opere più rappresentative abbiano come tema la guerra in ogni sua declinazione. Si pensi, per esempio, a Unastoria dove la guerra psichica del protagonista Silvano Landi trova la sua concreta rappresentazione nel rievocare le peripezie dell’avo Mauro.

«Le storie di guerra mi affascinano per due motivi» racconta Gipi. «Il primo è che sono cresciuto ascoltando storie di resistenza e di fascismo e nazismo. Storie di piccoli eroismi o di fughe. Erano i racconti di mio padre e, da adolescente, credo di essermi trovato a confrontare le sue esperienze (vissute in un contesto tanto difficile) e le mie, insignificanti paturnie di un figlio del boom economico degli anni Sessanta.

Questo mi ha portato più volte a chiedermi di quale sostanza fossi fatto. “Che tipo di uomo sono? Sarei disposto a rischiare la vita per un amico o un familiare, come mio padre aveva fatto durante la Seconda Guerra Mondiale?” Volevo saperlo, e purtroppo la mia condizione di medio benessere borghese non mi offriva situazioni nelle quali potermi misurare. Per questo, forse, da ragazzo, mi allontanai dalla famiglia e scelsi di percorrere una strada un po’ più difficile, che mi esponesse a rischi, che mi avvicinasse al sangue e alla morte, anche se in misura minuta e auto-inflitta.

Il secondo motivo è che mi interessa il comportamento degli uomini quando la vita e la morte si toccano. E questo, purtroppo, avviene spesso in situazioni di conflitto».

Questo modus scribendi in cui confligge realtà fittizia e fantasticherie minacciosamente reali, dopo l’abiura del postmoderno e delle sue storie-labirinto a più piani narrativi, ha conosciuto un nuovo interesse anche grazie al film Animali notturni (2016) di Tom Ford, ma non bisogna dimenticare il bel romanzo di Francesco S. Bottaro, L’immagine bruta dei giorni (Prometheus, Milano 2017) dove la storia dello scrittore in crisi Fabio Betti si alterna con quella di un suo personaggio, l’attore porno Jason McBride – “perché”, dice l’alter ego dell’autore, “non abbiamo vissuto che nei libri da quando siamo nati a oggi”. Volendo fare un parallelo fra queste tre opere, è interessante notare come, alla fine, sia la parte fittizia a dragare in profondità siderali dell’animo umano restituendo alla luce un io che, con un colpo di reni, implode nel caos polifonico delle sue proiezioni e, al contempo, resuscita dando forma e compiutezza alla sua opera; se si vuole, un rito di passaggio che sancisce la nascita di un homo novus. Addio ai fondali, scomparsi in favore di tavole in cui la china regna sovrana, antidoto al potenziale manierismo e segnale di affrancamento da ciò che fu. Addio alle occasioni autobiografiche, non più materia di scrittura.

«Sì, ho lavorato molto sull’autobiografia», mi dice Gipi. «Credo di averne avuto bisogno. Ma credo anche che quella fase sia terminata. Per fortuna sono invecchiato; e adesso, come il protagonista di Unastoria, l’idea di guardarmi allo specchio (e parlare di me) mi atterrisce. Spero che quella fase sia finita. Credo che sia finita».

Infatti, La terra dei figli (Coconino Press/Fandango, Bologna 2017), l’ultima opera in ordine cronologico di Gipi, ci consegna l’autore nel pieno di nuova stagione creativa. Si tratta di una storia ambientata in un futuro distopico del tutto inventato, sebbene vi siano in esso richiami spudorati al presente come ad esempio la religione dal basso, evidente parodia in chiave teologica di certi leit motiv tipici della cultura pseudo-democratica dei social, o anche lo sbandamento di una gioventù che vede l’amore come una lingua obsoleta, incomprensibile, finanche morta; e allora non resta che violenza, prevaricazione o, tuttalpiù, un like. Eppure, nonostante la crudezza della materia trattata e la cupa visione che sottende a essa, una timida speranza appare controluce:

«I miei pensieri non sono cupi per le generazioni future. Sono cupi per me. Sono convinto che i giovani trovino sempre il proprio posto nel mondo che devono abitare. Penso che i ragazzi siano sempre perfetti per i loro tempi, anche quando questi tempi sono difficili. Il problema è per i vecchi che, come me, si trovano ad abitare un mondo che comprendono sempre meno e l’unico atto di coraggio che possono permettersi è la rinuncia al criticare i nuovi tempi e l’abbandono del ‘bei tempi’ rivolto al passato.

Anche perché, come dice Kurt Vonnegut: “I bei tempi non sono mai esistiti”».