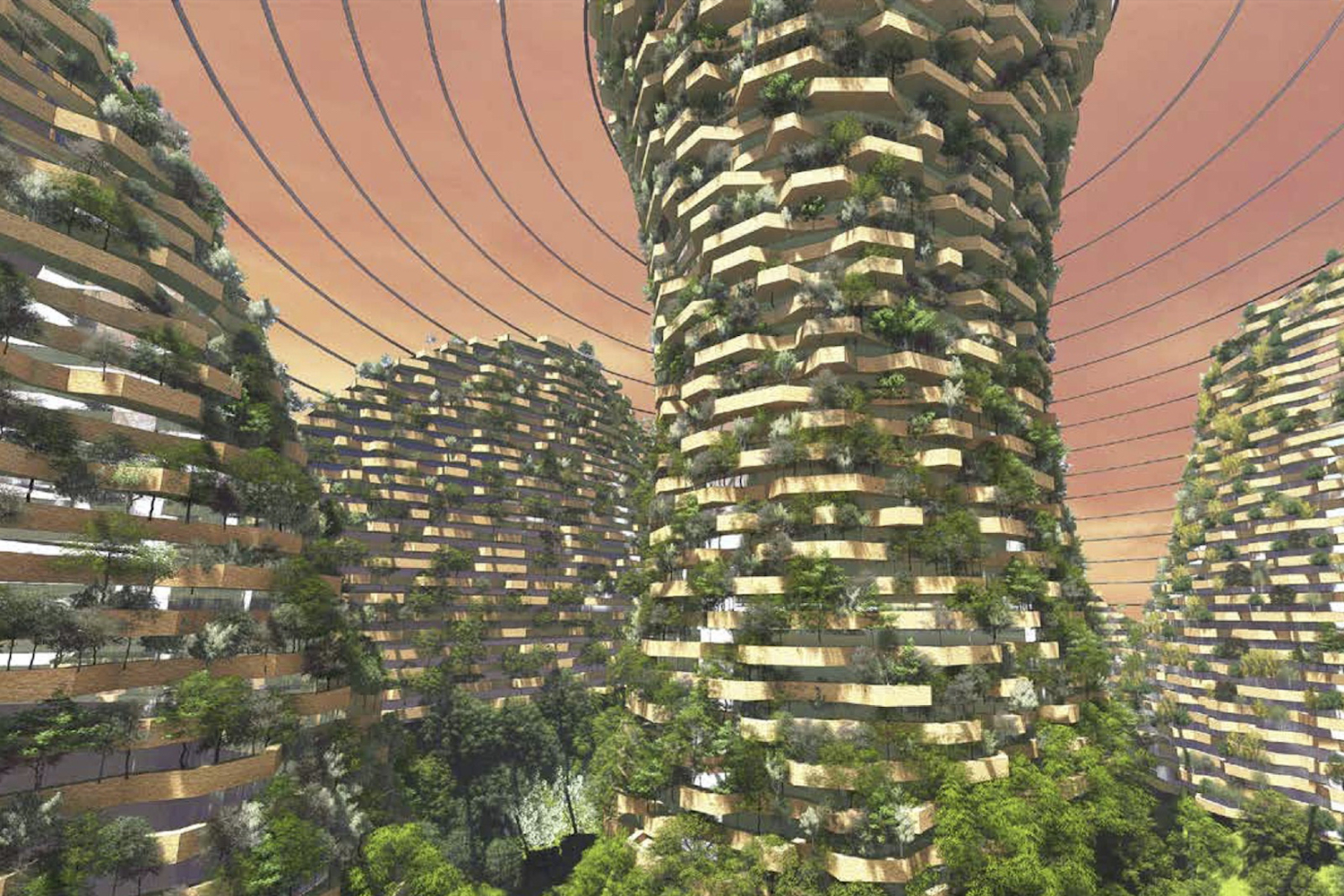

Negli ultimi anni abbiamo lavorato a “Cambio”, una mostra ideata per le Serpentine Galleries di Londra, al momento chiusa a causa della pandemia. Con Cambio riconosciamo l’eredità della produzione industriale come fonte fondamentale per le competenze e il ruolo del design nella società contemporanea, oltre ad affrontare lo storico contributo del ruolo del designer in relazione all’instabilità ambientale e sociale e alla sua incompatibilità con modelli di sostenibilità o futuri in grado di sopravvivere. La mostra agisce secondo questi presupposti, prendendo come soggetto di ricerca e riflessione l’industria del legno, un iperoggetto che a causa della portata della sua evoluzione, nel tempo e nello spazio, è difficile da descrivere, comprendere o persino calibrare. La catena tentacolare della filiera si è sviluppata a partire dalla bioprospezione, che ha avuto luogo in tutti i paesi colonizzati nel XIX secolo, diventando una delle più grandi al mondo, sia in termini di aziende coinvolte sia di impatto sulla biosfera. Vestiario, arredamento, carta, carburanti, fertilizzanti, sono solo alcune delle migliaia di prodotti provenienti dagli alberi, molti dei quali sono stati abbattuti in alcuni degli ecosistemi di biodiversità più fragili al mondo.

Pur adottando un soggetto così diversificato e ampio, crediamo fermamente nella necessità di leggere e comprendere il design in un contesto necessariamente più grande, che include estrazione, raffinazione, produzione, distribuzione e vita ultraterrena di cose e materiali. Per troppo tempo, il design ha basato il suo sviluppo essenzialmente su un’unica narrativa: l’idea del benessere e la sua funzione come soluzione a soddisfare il desiderio dell’uomo. Questo appagamento delle aspirazioni umane ha declassato il design riducendo il suo raggio di azione. Quando quest’ultimo ha deciso di guardare oltre la mera produzione di oggetti, si è impegnato solo trasformando i materiali semilavorati in prodotti desiderabili, senza metterne in discussione l’infrastruttura che invece facilita questo processo.

Riteniamo che lo sviluppo di una prospettiva olistica e inclusiva sia l’unica strada percorribile per portare la disciplina del design a livelli di coinvolgimento più responsabili e critici. In Cambio, l’inclusione dei lavori e delle voci di professionisti mai, o raramente, considerate parte del discorso progettuale, è un modo per riconoscere il design e la produzione quali parte di un ecosistema complesso non separato dall’ecosistema “naturale”. Entrambi possono essere trasformati in meglio solo con la convergenza di conoscenze e approcci diversificati. È un metodo, questo, per arricchire la cultura del design e rendere la disciplina stessa più inclusiva rispetto alle narrazioni che sono state troppo spesso trascurate.

Questo approccio trans-disciplinare non è soltanto un modo per ampliare la portata e la profondità della ricerca, ma è anche una posizione etica che rispetta le competenze, le abilità e l’esperienza di individui e istituzioni in altri campi e altre culture. Queste interrelazioni chiedono ai progettisti di affrontare responsabilità, politiche e di altra natura, derivanti dal coinvolgimento del design su più estetiche, settori, reti di comunicazione. La mostra include le ricerche di un professore di dendroclimatologia, un filosofo, un attivista ambientale, e ancora legislatori, anatomisti del legno e la conoscenza dei leader indigeni dell’Amazzonia colombiana restituiti sotto forma cartografica.

Nel corso degli anni, la conversazione è diventato il nostro mezzo preferito per interagire con il lavoro di individui o istituzioni altamente specializzati, perché consente sia all’intervistatore che all’intervistato di elaborare liberamente le proprie idee e creare collegamenti e analisi che potrebbero essere alterati in un testo scritto. Questo accade particolarmente con accademici e scienziati, ai quali raramente viene chiesto di riflettere sulle implicazioni delle loro ricerche. Tuttavia, è proprio quando si prova a comprendere e apprezzare una disciplina o un’area di conoscenza nei termini di una relazione con gli altri, che si può stabilire una narrazione più espansa, efficace e coesa.

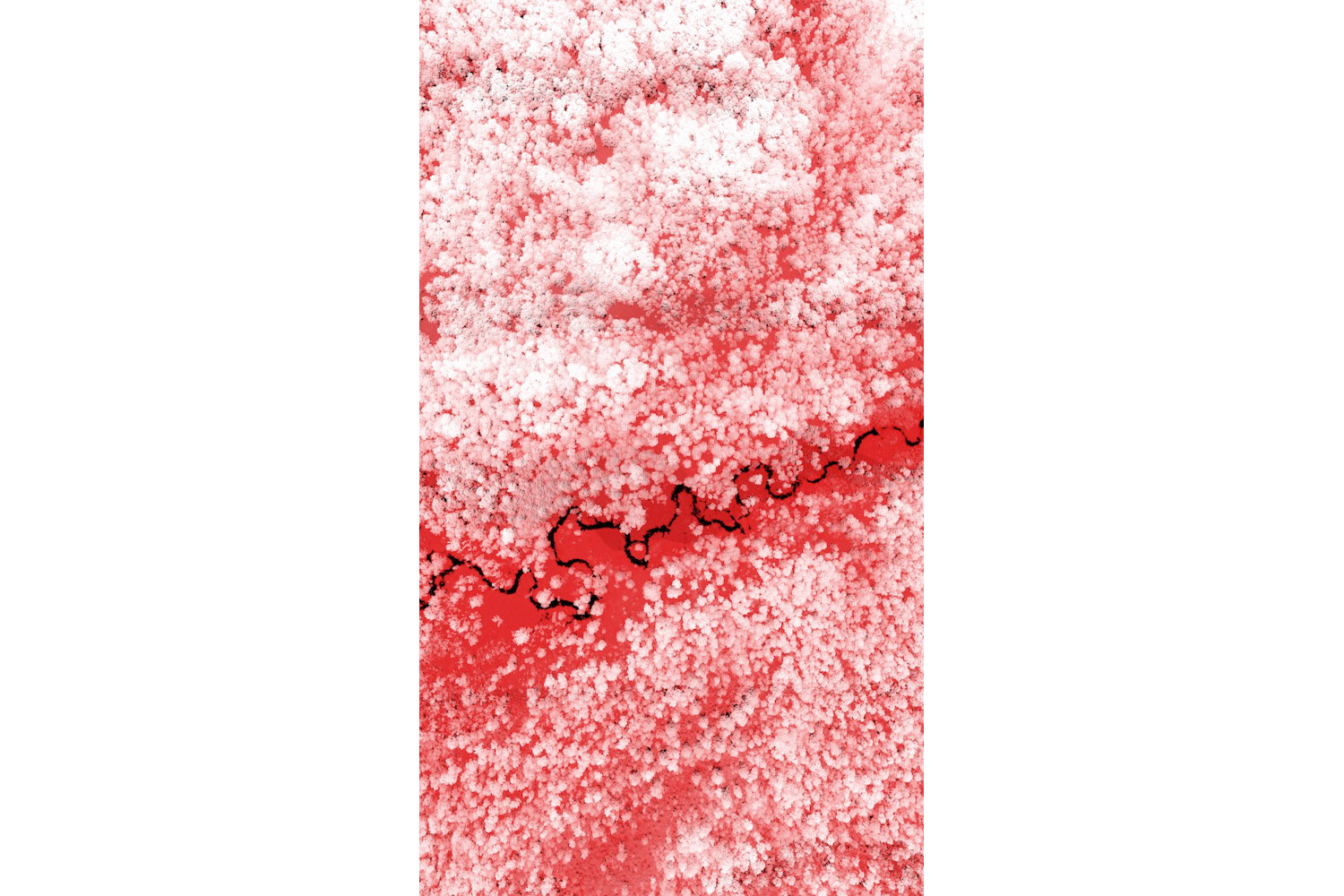

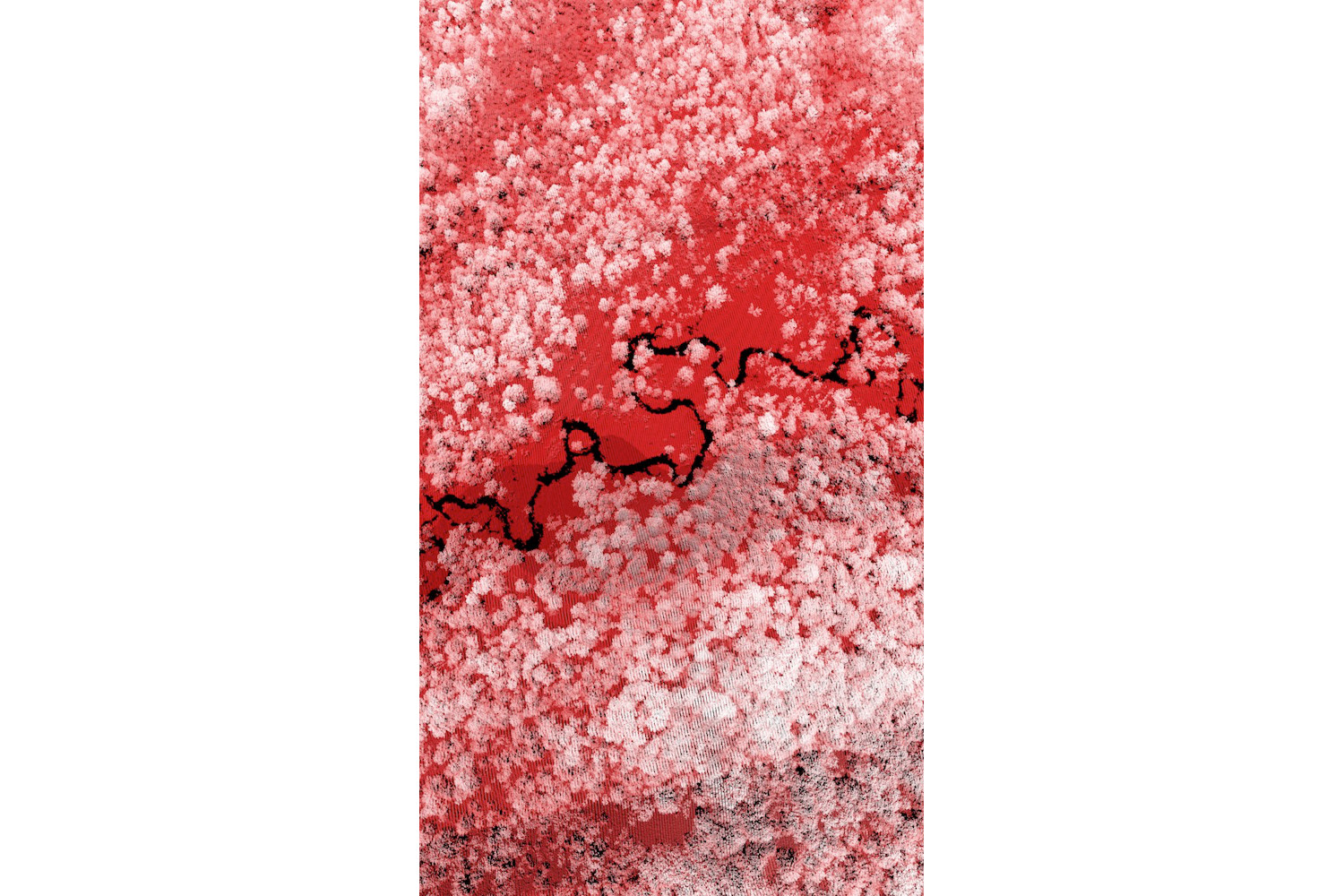

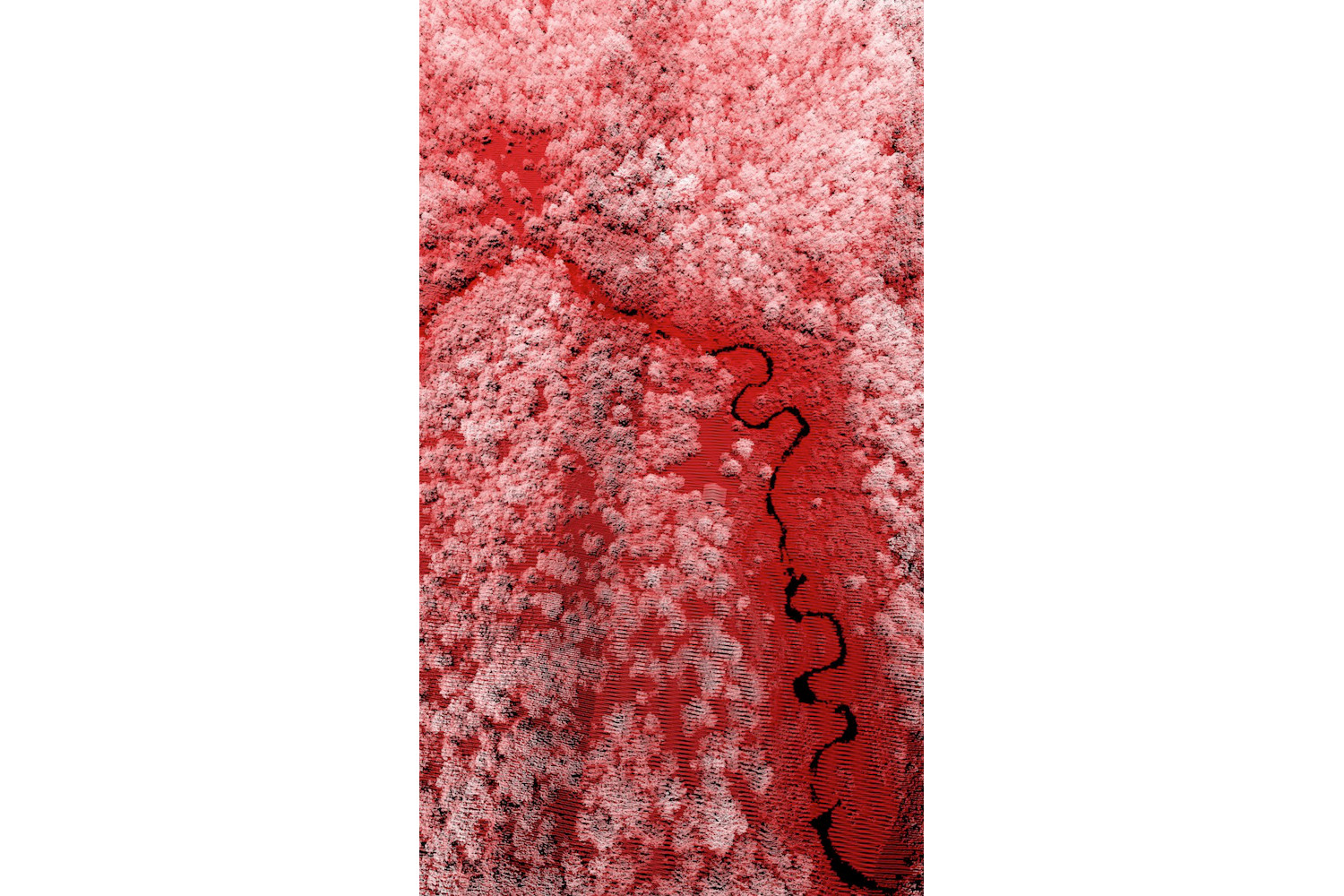

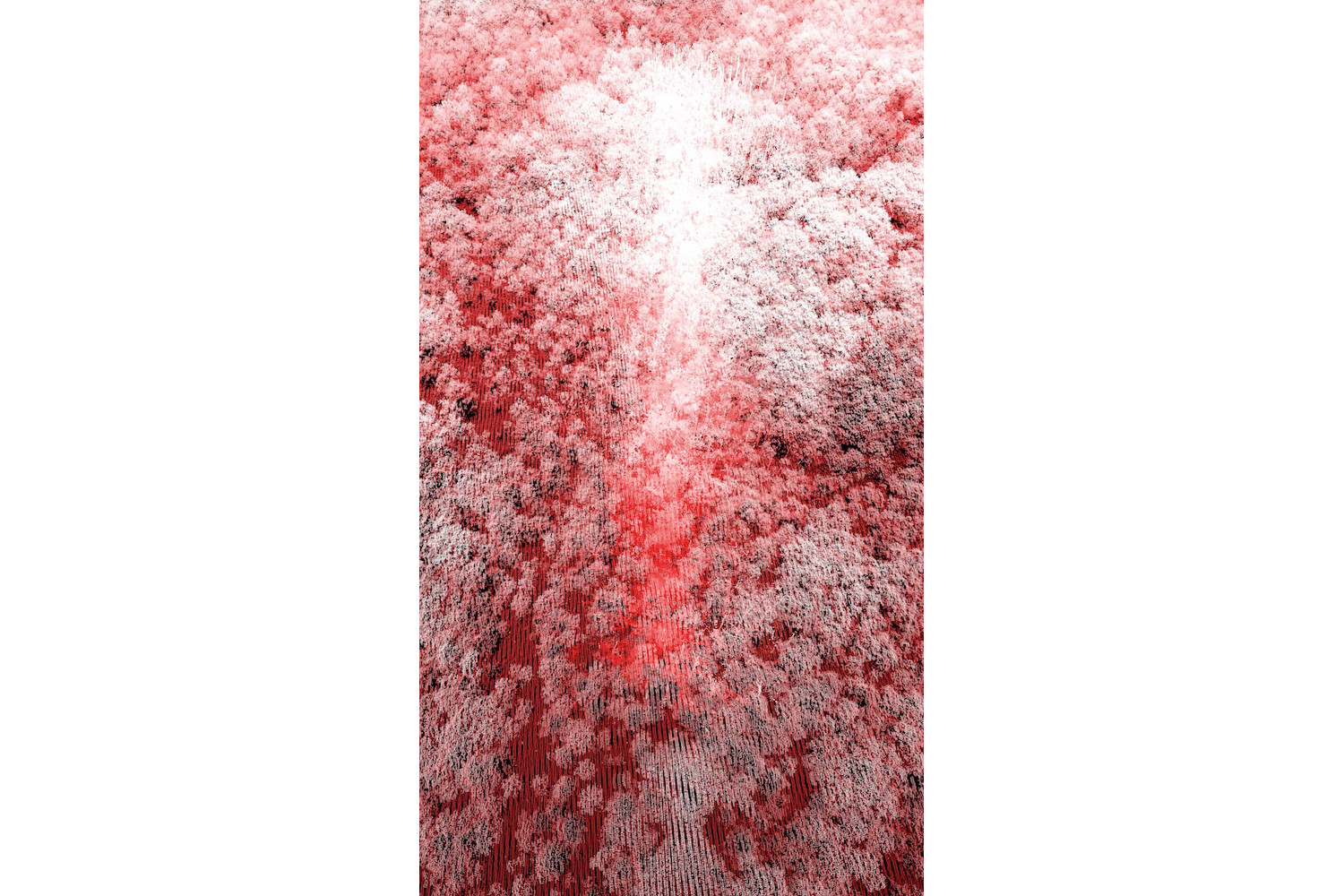

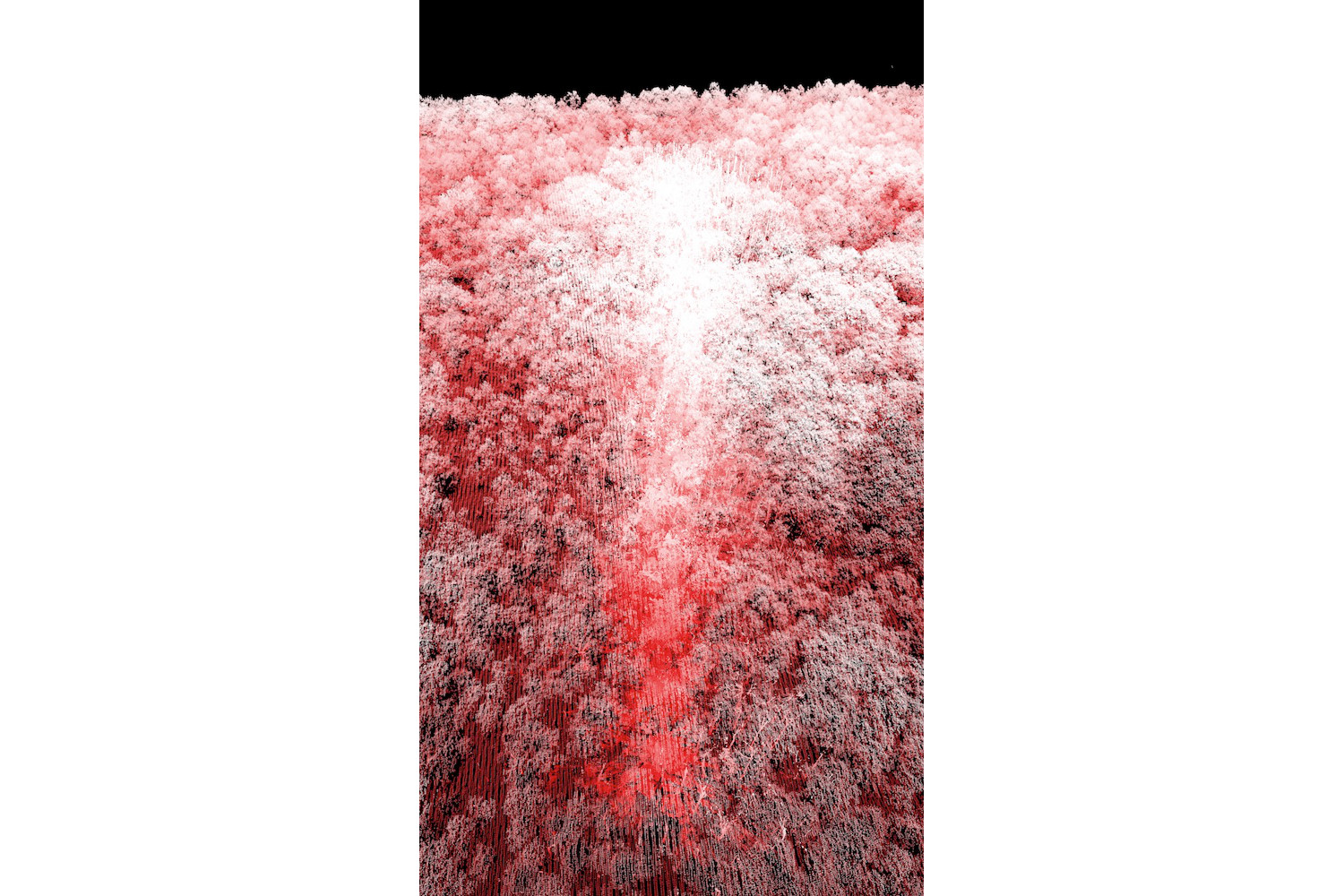

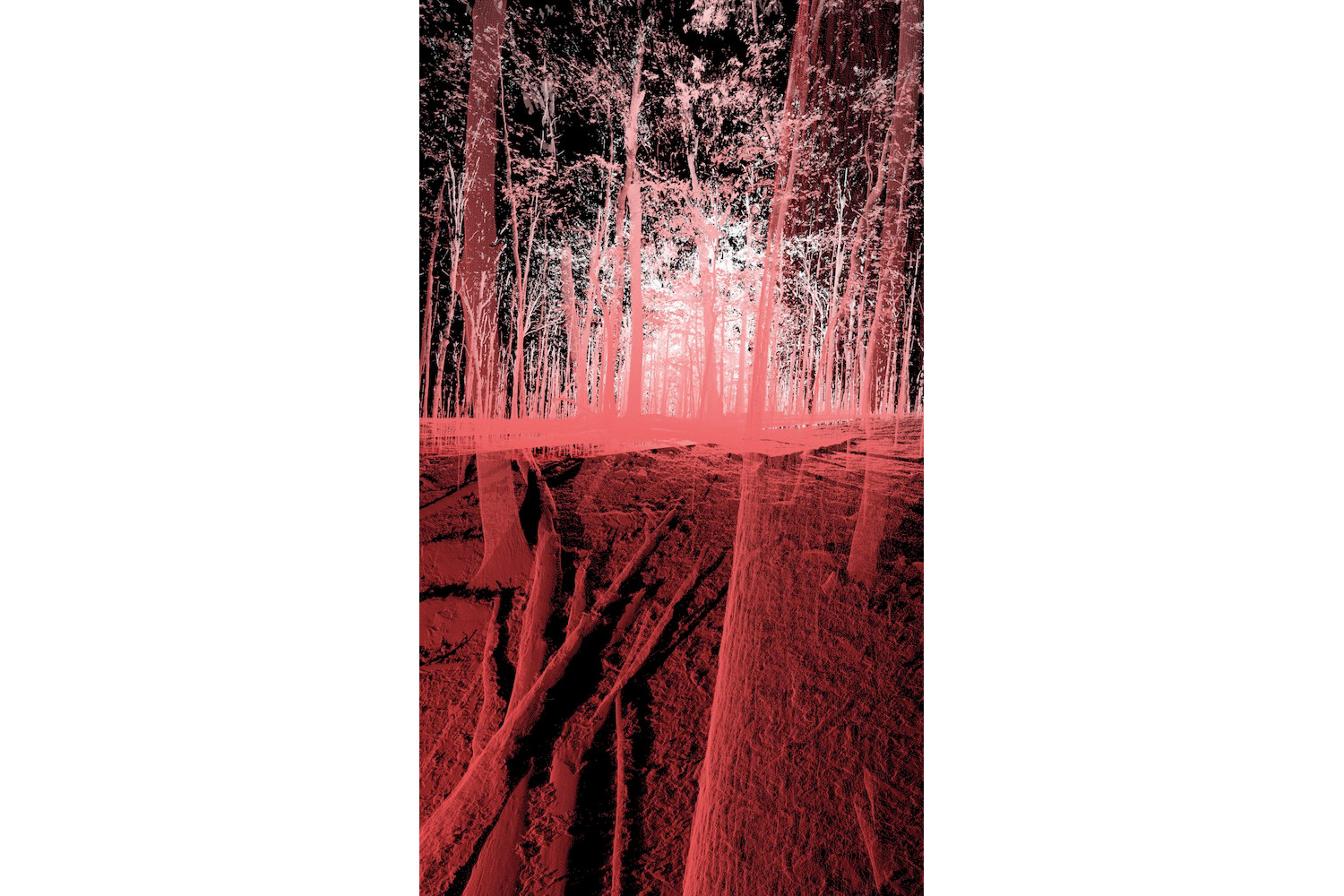

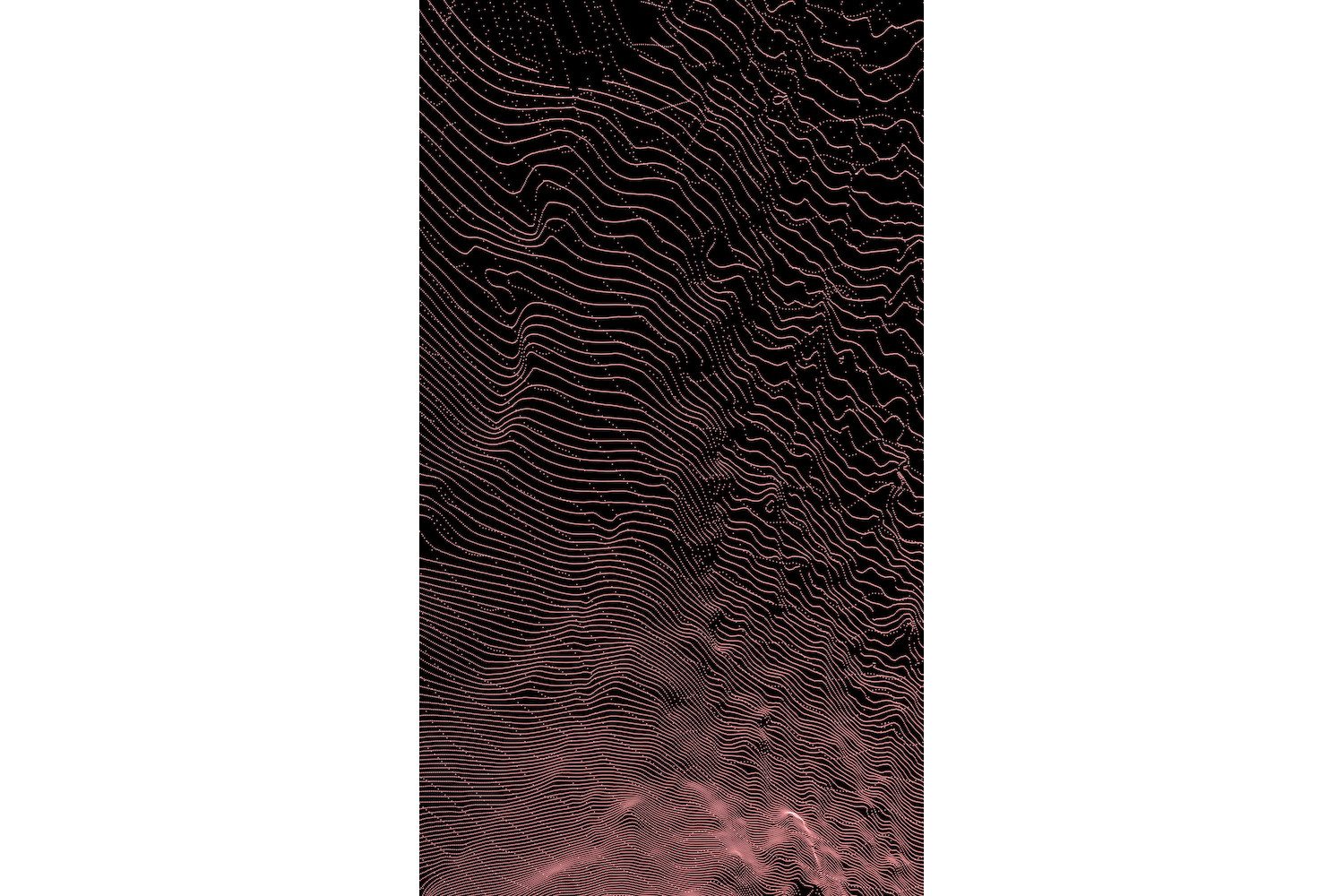

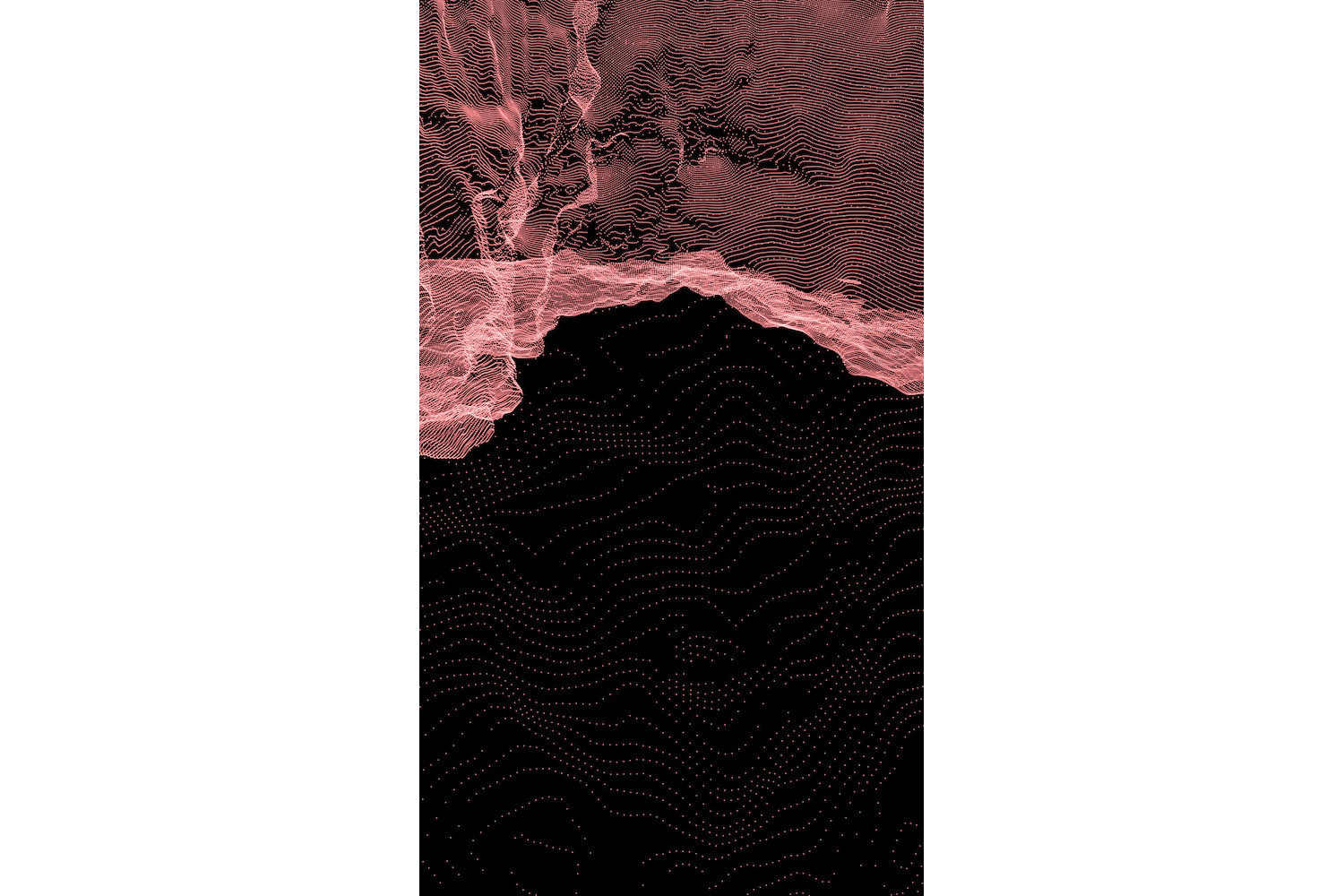

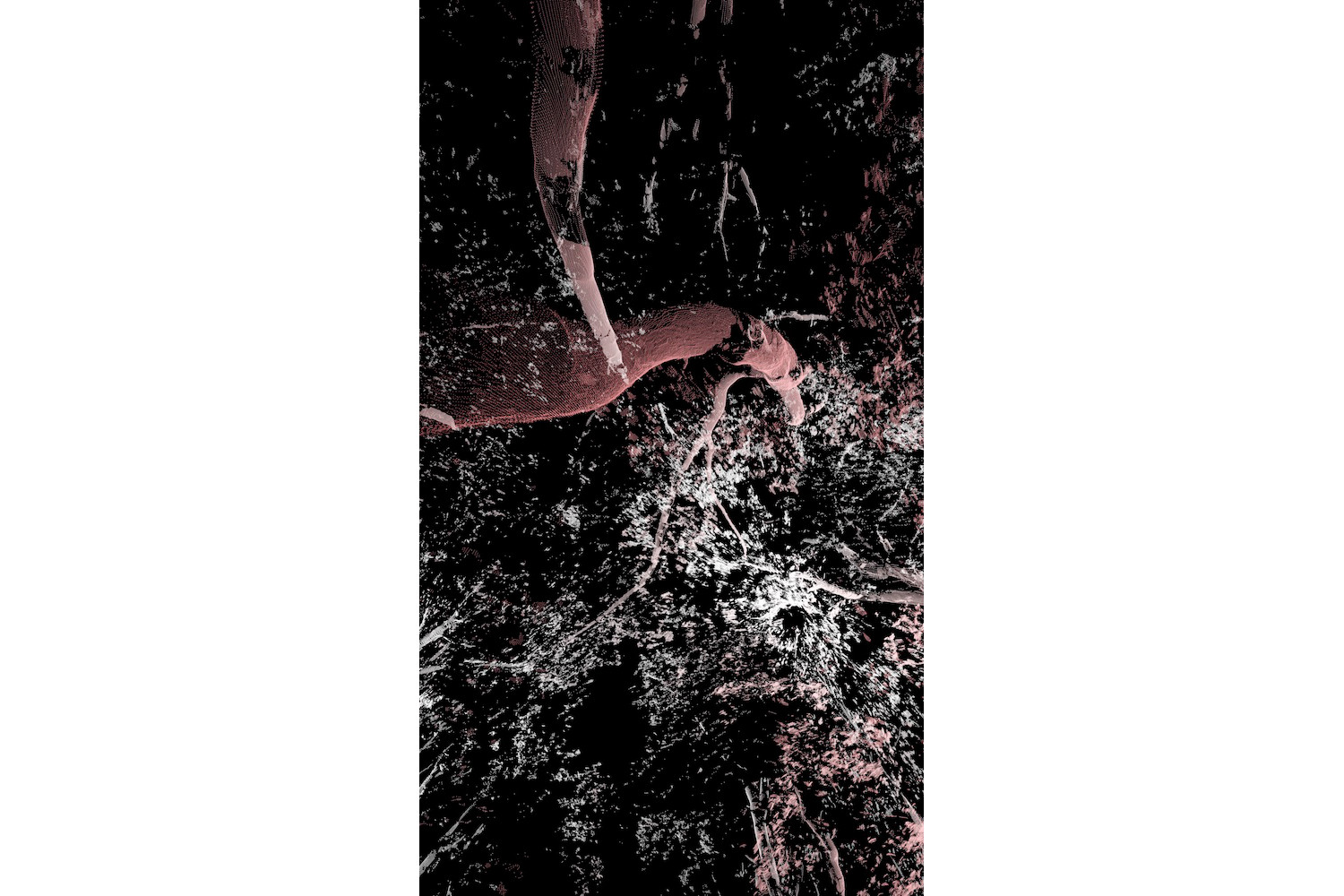

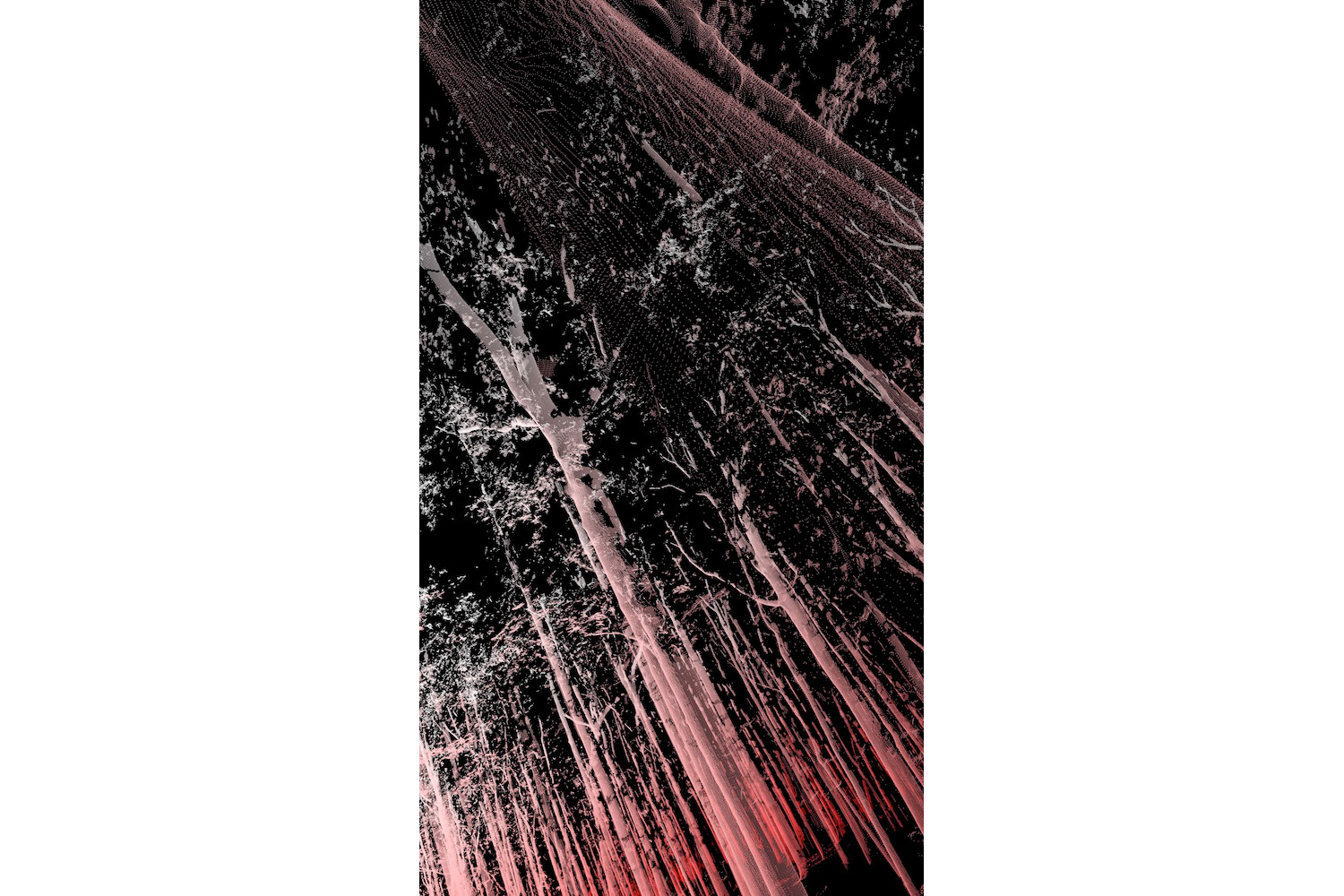

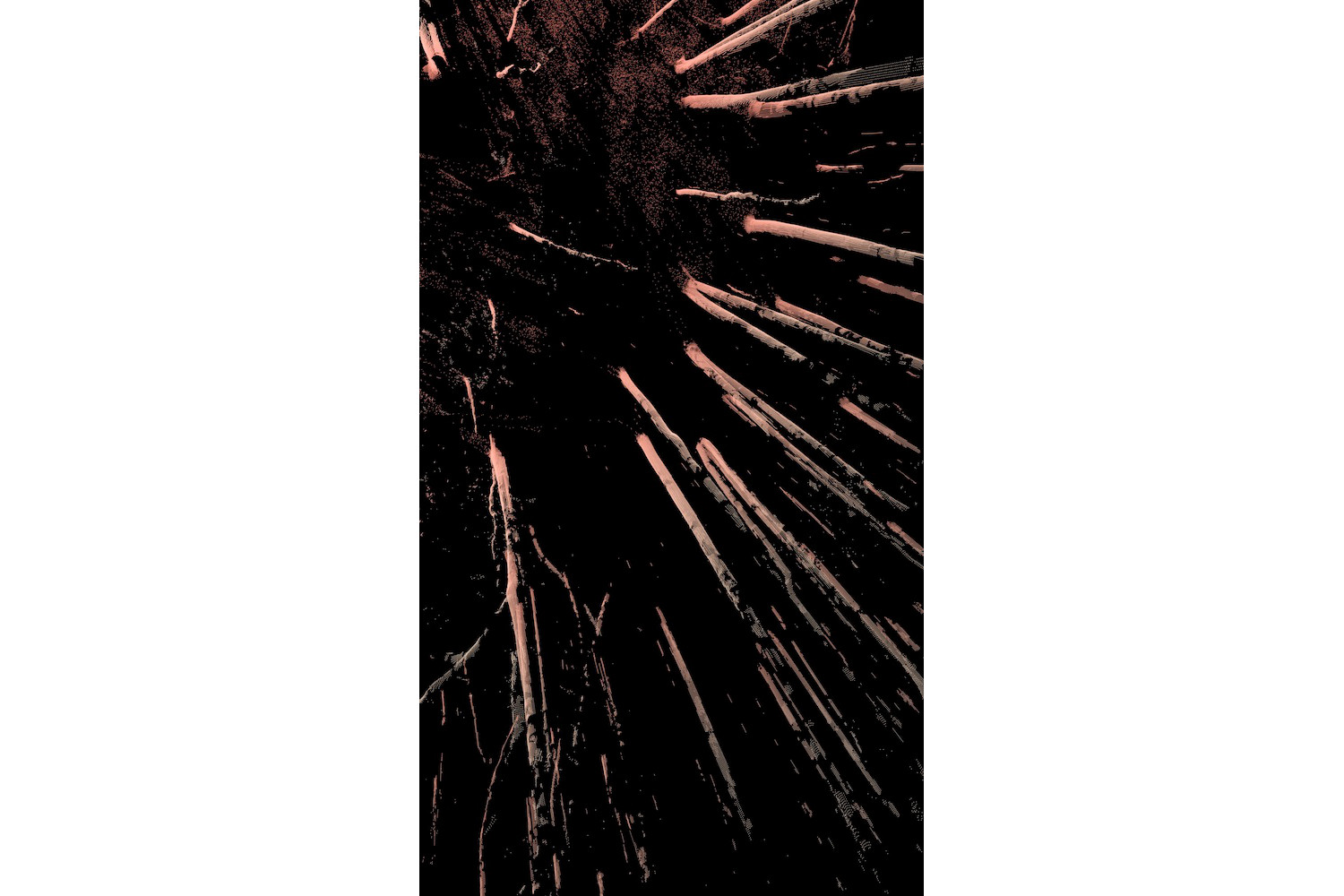

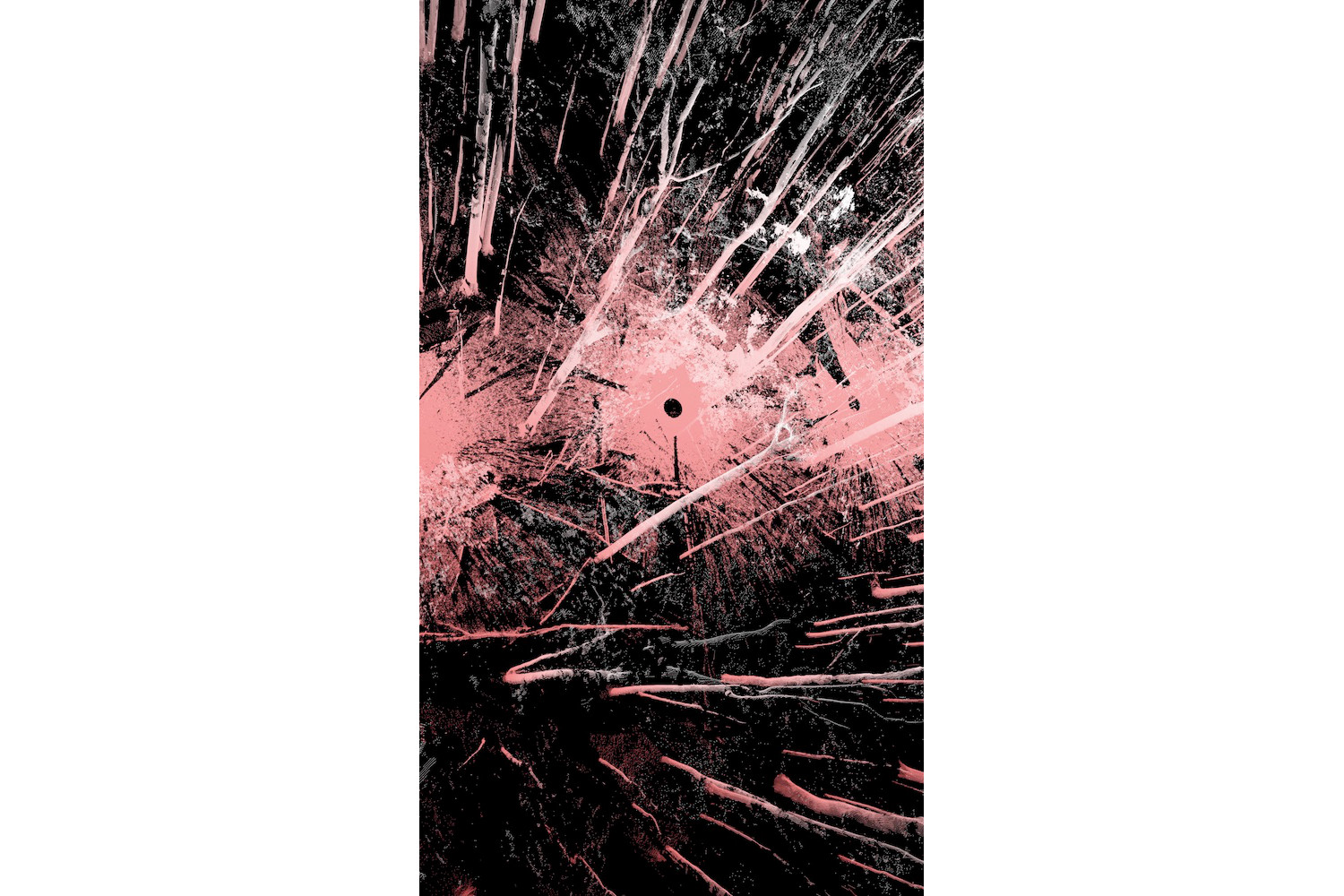

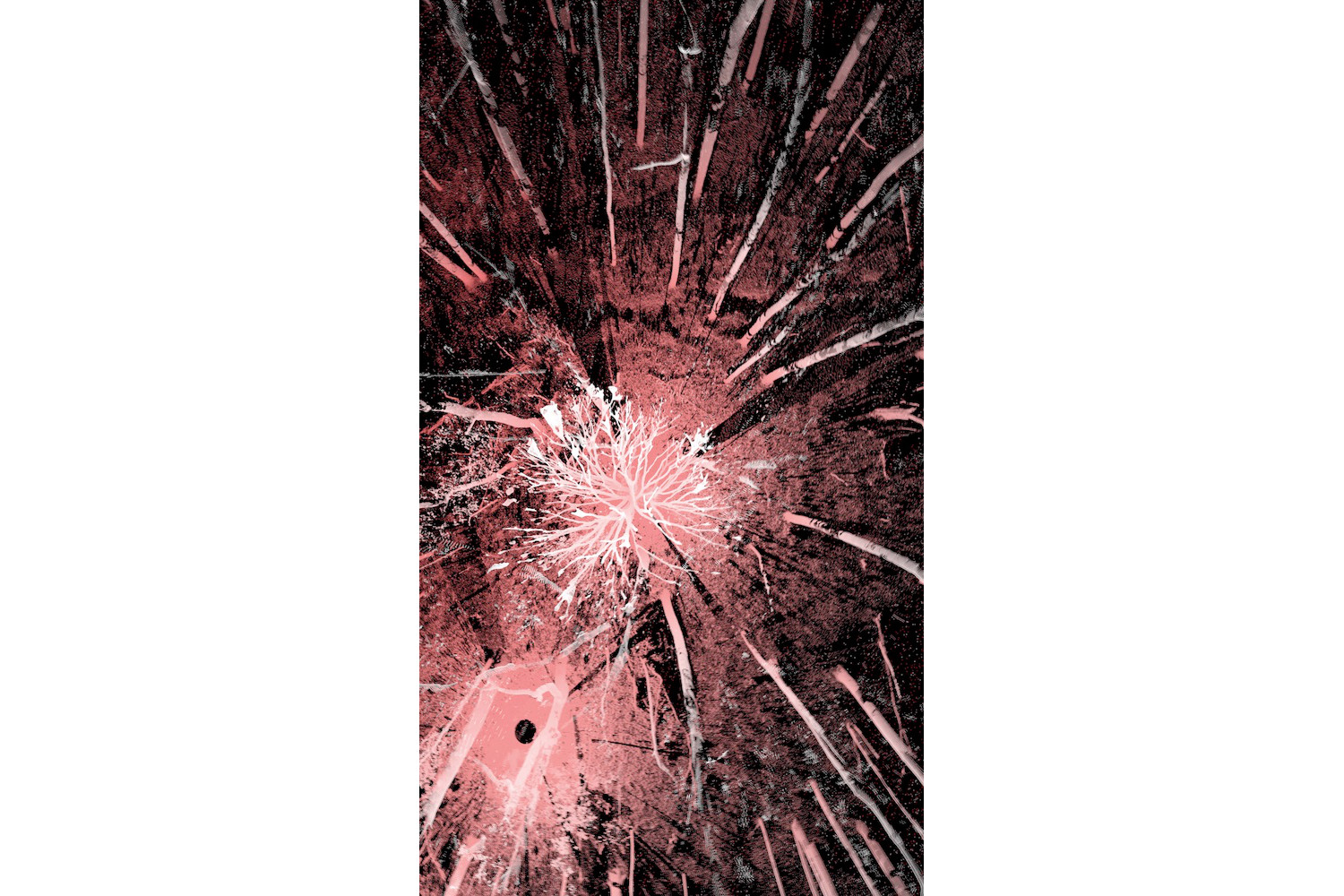

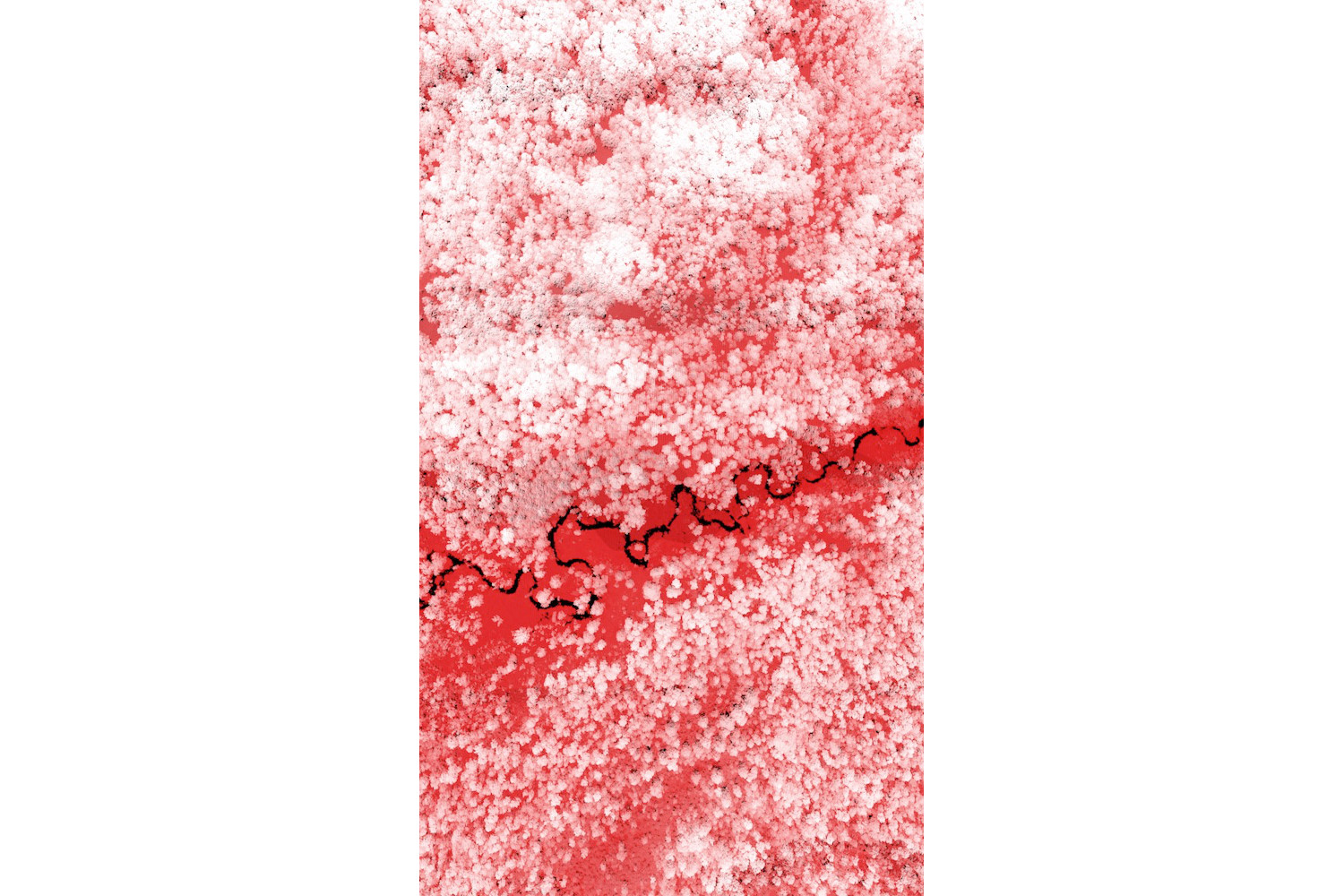

Per questa edizione di Flash Art stiamo ampliando le conversazioni che abbiamo attivato in preparazione del catalogo introducendo il lavoro di Teresa Castro, che abbiamo incontrato a Ottobre 2019 mentre lavoravamo al video Quercus. Il film è stato prodotto manipolando una scansione Lidar di una foresta di querce in Virginia. La tecnologia Lidar si serve dei laser per scansionare e registrare ampie superfici ed è spesso utilizzata in cartografia e in archeologia. Recentemente è stata adottata dall’industria del legno per tagliare selettivamente gli alberi. Nel film la tecnologia è stata riproposta come uno strumento di animazione utile a considerare gli esseri umani dal punto di vista degli alberi, con una voce fuori campo che narra le parole del filosofo e botanico Emanuele Coccia.

Dalla prospettiva di una foresta immaginata, il testo di Coccia mette in discussione l’attitudine umana al dominio, osservando il grado di dipendenza dell’umanità dalla forma e dalla fisicità degli alberi. Questo punto di vista suggerisce un cambiamento cruciale se intendiamo trovare modi più radicali di vivere e proteggere così questi ecosistemi complessi, che deriva appunto dalla consapevolezza che esseri umani e alberi sono indissolubilmente interconnessi. Nel processo di produzione del film, la ricerca di Teresa è stata una straordinaria fonte di ispirazione e conoscenza delle possibilità e dei rischi del mezzo filmico per la rappresentazione e l’animazione di piante e alberi.

Formafantasma: Quando registriamo un’intervista spesso chiediamo ai nostri ospiti di fare una breve introduzione su sé stessi e sul loro lavoro. Ti andrebbe di farlo?

Teresa Castro: Sono Teresa Castro, insegno cinematografia e cultura visiva all’Università Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Una parte importante del mio lavoro riguarda le piante, gli alberi e il mondo vegetale, in relazione alle tecnologie cinematografiche e grafiche. Credo che le immagini abbiano svolto un ruolo decisivo sulla nostra immaginazione e accettazione delle stesse quali soggetti dotati di senso, intenzionali e/o intelligenti. Sebbene implicitamente, o in maniera insolita, le immagini hanno aiutato, e possono aiutare, gli umani a stabilire relazioni più significative con le creature non umane del mondo vegetale. In altre parole, mi piace pensare che i film (e le immagini) possano aiutarci a decolonizzare il concetto di “Natura”.

FF: Il tuo lavoro tocca diversi aspetti, ma ciò che risulta evidente è il fascino curioso e onesto per le piante, motivo principale per cui ti abbiamo contattata. Come hai sviluppato questo interesse specifico, e come viene riportato nella tua pratica attuale?

TC: Il mio interesse per le piante e le foreste risale a molto tempo fa, alle fantasie che avevo durante l’infanzia quando sognavo di rifugiarmi nella mia casa sull’albero ideale; e anche all’ossessione che avevo per tutto ciò che riguardava la vita dei muschi, dei licheni, e delle alghe (che non sono più considerate piante). Tuttavia, è stato l’animismo, e più specificamente il mio lavoro sul film come mezzo animistico, che mi ha portato a scrivere il saggio “The Mediated Plant”. La mia ipotesi è che le tecnologie visive, e in particolare il cinema, hanno aiutato gli umani moderni a concepire e accettare l’idea dell’intelligenza delle piante, introducendo spaccati immaginativi nella narrativa normativa sugli umani e i non umani. Senza questa mediazione tecnologica, sarebbe stato più difficile per noi, quali prodotti della cultura razionalista occidentale, concepire l’intenzionalità vegetale. Penso che l’intenzionalità sia forse il fenomeno che mi interessa di più in relazione all’idea del film come mezzo animistico. Essere in grado di concepire gli altri in termini intenzionali è un primo passo verso la decolonizzazione della Natura.

FF: Quello che hai appena detto sul film come mezzo animistico è estremamente interessante anche per il tipo di lavoro che abbiamo sviluppato per la mostra alle Serpentine Galleries. Ti andrebbe di approfondire ulteriormente il concetto, concentrandoti su come il cinema ha sviluppato la sua natura animistica nel tempo?

TC: I legami tra film e animismo sono molteplici, risalgono alle origini del cinema stesso. Il film è stato immediatamente riconosciuto come il mezzo che anima le cose inanimate, rivelando esistenze non umane e costruendo vita. Inoltre, esiste tutta una tradizione intellettuale attorno al concetto di cinema animistico. La connessione tra il film e l’animismo psicologico e antropologico è stata tracciata già nel 1915, gli autori sostengono che la macchina da presa aveva una sorta di potere delle streghe, e che il film faceva regredire i suoi spettatori a uomini e donne “primitivi”. Sicuramente il film non è stato il primo mezzo per attingere ai poteri dell’immaginazione e dell’empatia, né tantomeno la prima forma di tecnologia visiva per dimostrare capacita euristiche sorprendenti. Ma il cinema ha poteri specifici, legati ai suoi straordinari effetti che impattano sulla realtà (tanto più straordinari per gli occhi dei primi spettatori), e al suo singolare modo di visualizzazione – classicamente, come una serie di immagini proiettate su un grande schermo, all’interno di un teatro oscurato. Il cinema ripristina la meraviglia che crea la polvere che secerne dalle ali di una farfalla, della quale ormai la modernità ci ha privati.

Ancora prima dell’invenzione del cinema, il metodo grafico promosso dal fisiologo francese Étienne-Jules Marey, fu messo al servizio della botanica e in particolare della fisiologia delle piante. Quest’ultimo conobbe un notevole sviluppo durante il XIX secolo, poiché gli uomini di scienza (e le rare donne alle quali era permesso di fare di più che raccogliere, preparare, e disegnare esemplari botanici), scoprirono l’ampiezza e la complessità dei movimenti delle piante. Sicuramente era già noto da secoli che le piante si muovevano; tuttavia, fu solo nel corso del XIX secolo che il movimento delle piante iniziò a essere studiato a fondo. Il metodo grafico, che ha consentito una visualizzazione obiettiva del movimento delle piante, ha confermato che queste erano effettivamente gli agenti del loro stesso destino. Senza le tecniche del tracciamento grafico, le ipotesi tratte dall’autorevole The Power of Movement in Plants (1880) di Darwin non sarebbero state possibili. Qui sta il potere euristico delle immagini grafiche, la loro capacità di aprire nuove possibilità. Qualche anno dopo, nel 1898, quando Wilhelm Pfeffer usò il time-lapse per registrare il movimento delle piante, confermò molte delle ipotesi di Darwin. Negli anni ’20 e ’30, in particolare in Germania, botanici come Raoul Heinrich Francé furono colpiti dalle rivelazioni dei film sul movimento vegetale. Francé era convinto che le piante avessero un istinto o un’anima (e non era l’unico a sostenerlo), come confermato dalle sequenze time-lapse di piante che volteggiavano, danzavano, e si muovevano. Il film suggeriva, come nel libro di Francé The Germ of Mind in Plants (1905), di approfondire come le emozioni e i dolori venissero vissute dalle piante e gli alberi, esattamente come tutte le creature viventi. Se l’immaginazione gioca un ruolo significativo in termini di conoscenza, compresa quella scientifica – e questa premessa è al centro della teoria de “The Mediated Plant” – i film devono essere presi in considerazione. Il film è più di una semplice documentazione del mondo, potenzialmente sviluppa nuove forme di pensiero. Nelle nostre culture razionaliste, il cinema ha aiutato a estendere l’intenzionalità al non umano, rendendo intellettualmente accettabili le idee di sensibilità e intelligenza delle piante.

FF: Stiamo ancora cercando di identificare ciò che rende il film diverso dagli altri media, o dalle discipline in grado di animare l’inanimato, ad esempio confrontandolo con la letteratura.

TC: Come ho già detto prima, il cinema ha poteri specifici – i poteri della letteratura o della narrazione orale ad esempio, sono certamente molto diversi. Se il cinema è più efficace di altri media? Non posso dare una risposta definitiva, ma il film ha sicuramente la capacità di trasformare oggetti in soggetti, convertendo cose e creature a cui normalmente pensiamo in termini non soggettivi in esseri intenzionali. Il film ci riesce bene. Lo sottolineo perché la tecnologia cinematografica viene spesso discussa in negativo quale tecnologia disciplinare, voyeristica, e colonialista. La cinepresa è stata a servizio di molti piani, tra cui il dominio mortificante del mondo e dei suoi abitanti, umani e non. Credo fermamente che ci sia “un’ideologia alla base della tecnologia”, mentre il film non può essere banalmente trattato come mezzo essenzialmente oggettivo e riduttivo. Sicuramente quest’ultimo riesce bene a oggettivare e a ridurre gli stereotipi, in particolare quando si tratta di altri compagni umani. Ma se il cinema è figlio della modernità scientifica e tecnologica, ci ricorda anche che non siamo mai stati “totalmente moderni”, il che è paradossale. Come ho già suggerito circa la nozione di cinema animistico, il film è stato presto identificato come in grado di rivelare realtà ed esistenze altrimenti sconosciute. L’“occhio della camera” è stato in grado di vedere cose che altrimenti non saremmo in grado di vedere (in primo piano o in time-lapse) né sentire. I primi spettatori si meravigliarono di queste nuove visioni tecnologiche del mondo, come le piante danzanti antropomorfizzate, che hanno suscitato empatia. L’empatia e l’identificazione con l’Altro è uno dei motivi per cui dovremmo allontanarci dall’antropomorfismo. Come alcuni critici notano, gli spettatori sono regrediti a uno stato animistico primitivo, simile a quello di un bambino. Come scrisse Virginia Woolf i “selvaggi del XIX secolo”, mentre guardavano le fotografie potevano accettare, almeno per la durata della proiezione, che gli oggetti avessero vite e intenzionalità delle piante. La “regressione” ha qui un potere epistemologico che mina la narrativa tradizionale sul significato della modernità e sulle sue conseguenze.

FF: Vorremmo approfondire con te le “radici” di alcuni concetti che esprimi nel tuo lavoro. Il tuo metodo deriva dal tuo interesse per l’’eco-femminismo e l’eco-critica. Puoi spiegarci l’influenza che queste correnti hanno avuto sulla tua ricerca?

TC: L’eco-femminismo è di grande ispirazione per me, diverse letture si sono rivelate decisive, tra cui Feminism and the Mastery of Nature (1993) e The Ecological Crisis of Reason (2002) di Val Plumwood. Plumwood è spesso ricordata come la donna sopravvissuta all’attacco di un coccodrillo mentre era da sola in canoa nel Kakadu National Park – ha scritto un articolo su quell’esperienza incredibile (“Being Prey”, 1996). A mio avviso, The Ecological Crisis of Reason è un contributo brillante e più che mai rilevante per l’ambientalismo. Nel suo libro, Plumwood ci invita a utilizzare una razionalità ecologica, ovvero pensare diversamente a “noi umani” e “loro non umani” dovrebbe essere un progetto di sopravvivenza basilare. Ancor più della sua acuta analisi degli schemi concettuali e metafisici – che sono alla base della nostra concezione razionalista e negatrice di dipendenza dalla Natura (che favorisce la nostra lontananza da essa, le nostre illusioni di potere e controllo su di essa, il nostro modo di generarci, ecc.) –, ciò che mi interessa davvero nell’eco-femminismo è il suo tentativo di concepire modi più armoniosi di entrare in relazione alle altre specie e di formulare nuovi modi di pensare al genere umano. Siamo esseri inseriti ecologicamente e dobbiamo mettere in discussione la nostra centralità nel mondo.

Come progetto radicale, il femminismo ci invita a esplorare connessioni trascurate tra discorsi e ideologie (come la femminilizzazione della Natura o la codificazione della Ragione come maschile) e naturalmente a smantellare le gerarchie. Il femminismo non riguarda solo l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne, ma consiste anche nel ripensare le relazioni di potere che abbiamo instaurato per così tanto tempo con la Natura. Tornando a Plumwood, la sua è una filosofa estremamente interessante poiché non intende liberarsi della razionalità – che sembra abbastanza complicata, se non impossibile – elabora invece l’idea di una razionalità ecologica.

Questa possibilità mi interessa molto. Come possiamo diventare più consapevoli, premurosi e co-municativi verso gli altri esseri sulla terra? “Ragione strumentale”, “razionalità estrattiva”, “moder-nità riduzionista”: siamo diventati molto abili nel comprendere i meccanismi di potere che si celano dietro le narrazioni dominanti. Dovremmo boicottarli e immaginare nuovi modi di esistere in rela-zione alle foreste, gli alberi, le piante.

FF: Un altro argomento che ci interessa approfondire è l’uso che fai delle parole “Queer” e “Queering” in relazione alle piante. L’idea di Queering Botanics e/o Queering Nature contiene chiaramente una posizione politica…

TC: “Queering nature” è forse il passaggio più provocatorio del saggio “The Mediated Plant”, ed è totalmente aperto alla discussione. Ho usato le parole “queering” e “queer” per due motivi. Da un lato, sono molto sensibile al sesso della natura (i film che associano le donne alle piante sono una moltitudine), poiché sono consapevole dell’antropomorfismo conservatore della scienza moderna sulla sessualità delle piante. Ma, come è stato sottolineato anche da Catriona Sandilands, tutto ciò che riguarda le piante è ambiguo: l’ermafroditismo è comune e la loro sessualità non è catalogabile. Le piante sono esseri queer su molti aspetti, penso ad esempio alla tassonomia del regno vegetale che ha destabilizzato l’ordine coloniale, poiché i film time-lapse minano il rifiuto di prendere sul serio l’operato non umano. Quando parlo di “Queering Botanics”, sposto la nozione di “queerness” dai suoi soliti terreni d’azione (genere e sessualità) e la colloco in un contesto diverso: quello delle relazioni umane/non umane, nella cosiddetta “ecologia queer”. Queer è stato pensato come opposto alla natura, dunque cosa è “natura, cosa “naturale”, e cosa “non naturale”? Ci sono molti modi per interpretarla. D’altra parte, ho pensato che queer fosse anche un’idea interessante in vista delle tante battaglie che dobbiamo combattere e che sono tra loro correlate. Per citare solo un esempio, in Brasile, l’attacco dell’agroalimentare alla foresta amazzonica va di pari passo con il brutale assalto ai diritti degli indigeni, della comunità LGBT, e di quelle dei poveri e dei neri (con le donne in prima linea), che affrontano minacce senza precedenti, anche prima dell’arrivo catastrofico della pandemia COVID-19 e della sua disastrosa pessima gestione. Come direbbe Plumwood: “Per tornare agli umani e ai non umani, forse una delle sfide più attuali non è tanto distruggere la natura o la botanica quanto distruggere noi stessi quali esseri umani” dunque “andare avanti in una prospettiva diversa di umanità, o per niente”.

FF: Recentemente ci siamo confrontati con Emanuele Coccia su un film a cui abbiamo collaborato Quercus. Il suo scopo è quello di “dare voce” a un essere vegetale: un albero di Quercus, per superare quella che viene comunemente definita “cecità delle piante”, l’incapacità di guardare le piante, fisicamente o empaticamente. Ovviamente ci siamo posti diverse domande. Una delle prime problematiche era come rappresentare la materia parlante: dovrebbe essere una pianta che si rivolge al pubblico considerando la complessa natura delle foreste? O forse un coro di voci o un assemblaggio di organi diversi?

TC: Quindi i nostri compagni vegetali subalterni possono parlare? Una delle cose che mi viene subito in mente è l’individualità. Quando poni la domanda della “voce di Quercus” stai parlando della voce di un singolo esemplare di pianta o della foresta nel suo insieme? Questo è un problema del film. Quando si parla di movimento delle piante, il film tratta fondamentalmente del sé individuale e separativo. Oggi sappiamo (da molti anni in realtà) che piante e alberi sono interconnessi, soprattutto quando vivono nella foresta. La foresta è un popolo, una comunità, è difficile pensare a piante e licheni, muschi e funghi, come individui. Ho citato il lichene per un motivo: di solito concepiti come una simbiosi tra due regni separati (funghi e alghe), i licheni sono recentemente diventati un’ispirazione per la teoria post-umana. Incarnano un suggestivo intreccio vissuto e appaiono come una specie esemplare per la futura coesistenza ecologica.

Come dice Donna Haraway, non siamo mai stati individui: siamo tutti licheni (e pensare agli umani come ai licheni significa decolonizzare il pensiero e mandare all’aria l’umanità). Questa idea di andare oltre l’individualità è qualcosa che trovo molto interessante. Per tornare alle tue speculazioni su una pianta parlante, direi che se avessero una voce allora deve essere multipla e transgender. Dovrebbero essere essere molte voci e molte cose. La voce della pianta sarebbe così la voce della pianta, la farfalla, l’ape, il suolo, anche quella dei funghi. Dovrebbe permettere alle radici e alle foglie di esprimersi. Gli alberi parlerebbero con la stessa voce nel loro mondo atmosferico e nel loro mondo sotterraneo? La voce delle piante non può che essere molteplice.