La città si apre d’improvviso, nella notte desertica, in una distesa di luci che corrono verso il Mar Rosso senza esserne inghiottite. È di scena, a terra, il Saudi Arabian Gran Prix di Formula Uno, il più veloce al mondo con il suo “Overtake the Future”, che ci dice tutto di una terra che cerca e vuole primati, visibilità e unicità. E nuovi futuri. Verso il mare, adesso nero, c’è una macchia luminosa, come il frame congelato di un fuoco d’artificio. Mi immagino i rumori di Ferrari e Williams quando invece è l’aereo che scende su Jeddah, con i suoi quattro milioni di abitanti. Non è il solito viaggio stampa. Almeno così dicono le premesse. È Saudi Arabia. In un mondo che produce migliaia di biennali, mostre e inaugurazioni e in un circuito artistico dove tutto è più o meno uguale, come aeroporti o vie della moda, Saudi Arabia ha un rimando di sconosciuto e di pregiudizi con i quali si atterra. Culturali e politici. Come sarà questa nuova presenza – potenza politica, economica, religiosa e culturale – nella sua incredibile repentina trasformazione?

La Islamic Arts Biennale è organizzata dalla Diriyah Biennale Foundation, ente costituito nel 2020 dal Ministero della Cultura per produrre le prime biennali d’arte nel mondo saudita come quella dello scorso anno a Riyad.

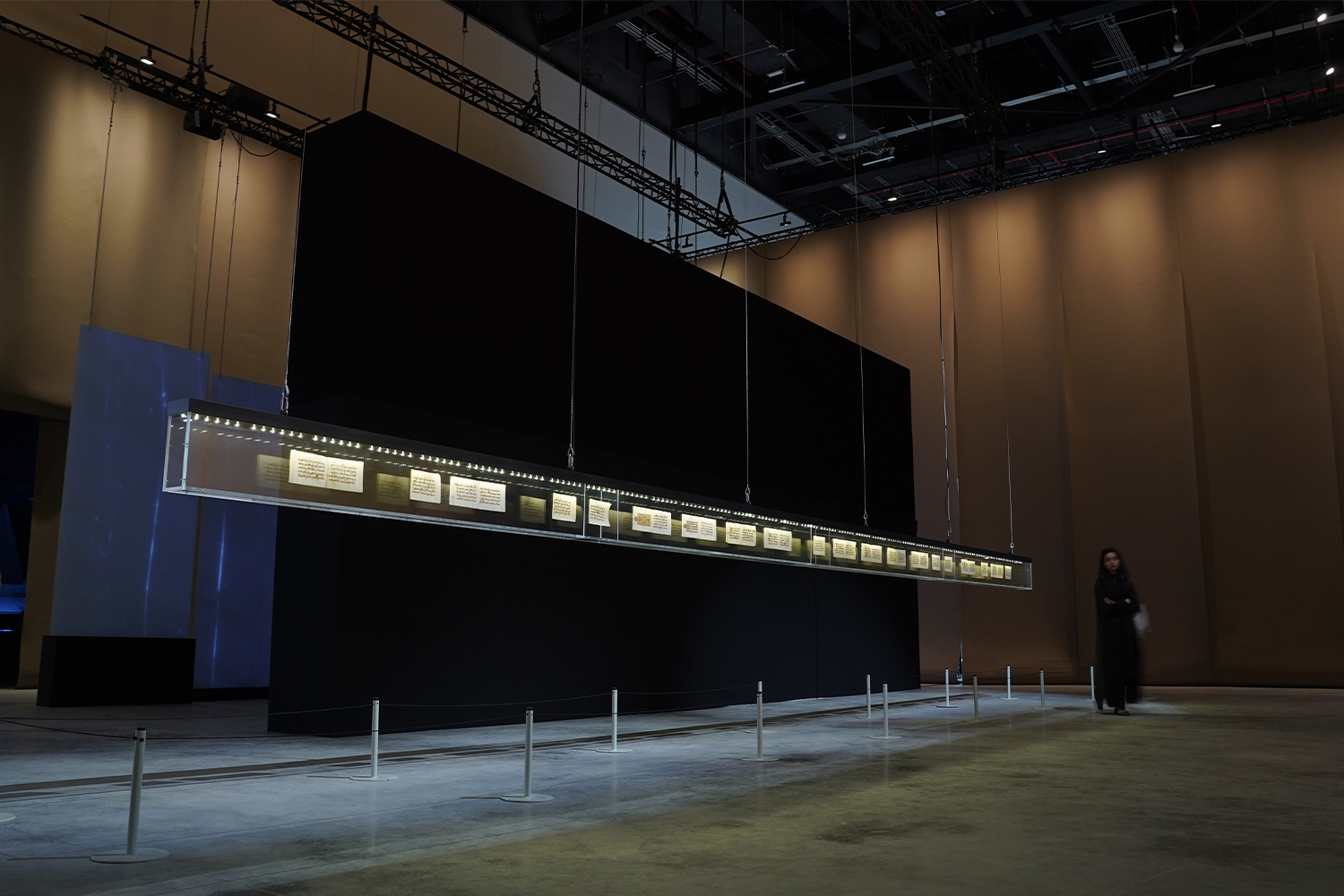

Per vederla, si ritorna nel posto dove si arriva. Il Western Hajj Terminal – Hajj è proprio il pellegrinaggio – offre migliaia di metri quadri monumentali, con vista aeroporto, nel caldo secco del deserto, per partire, come fanno milioni di pellegrini, proprio da qui, per Medina e Mecca.

È Sumaayya Vally, Direttore Artistico, che ci accoglie, avvolta nel nero della sua eleganza, per camminare assieme e percorrere “Awwal Bait” [La prima casa], che ha concepito assieme al team curatoriale composto da Julian Raby, Saad Al-Rashid e Omniya Abdel Barr.

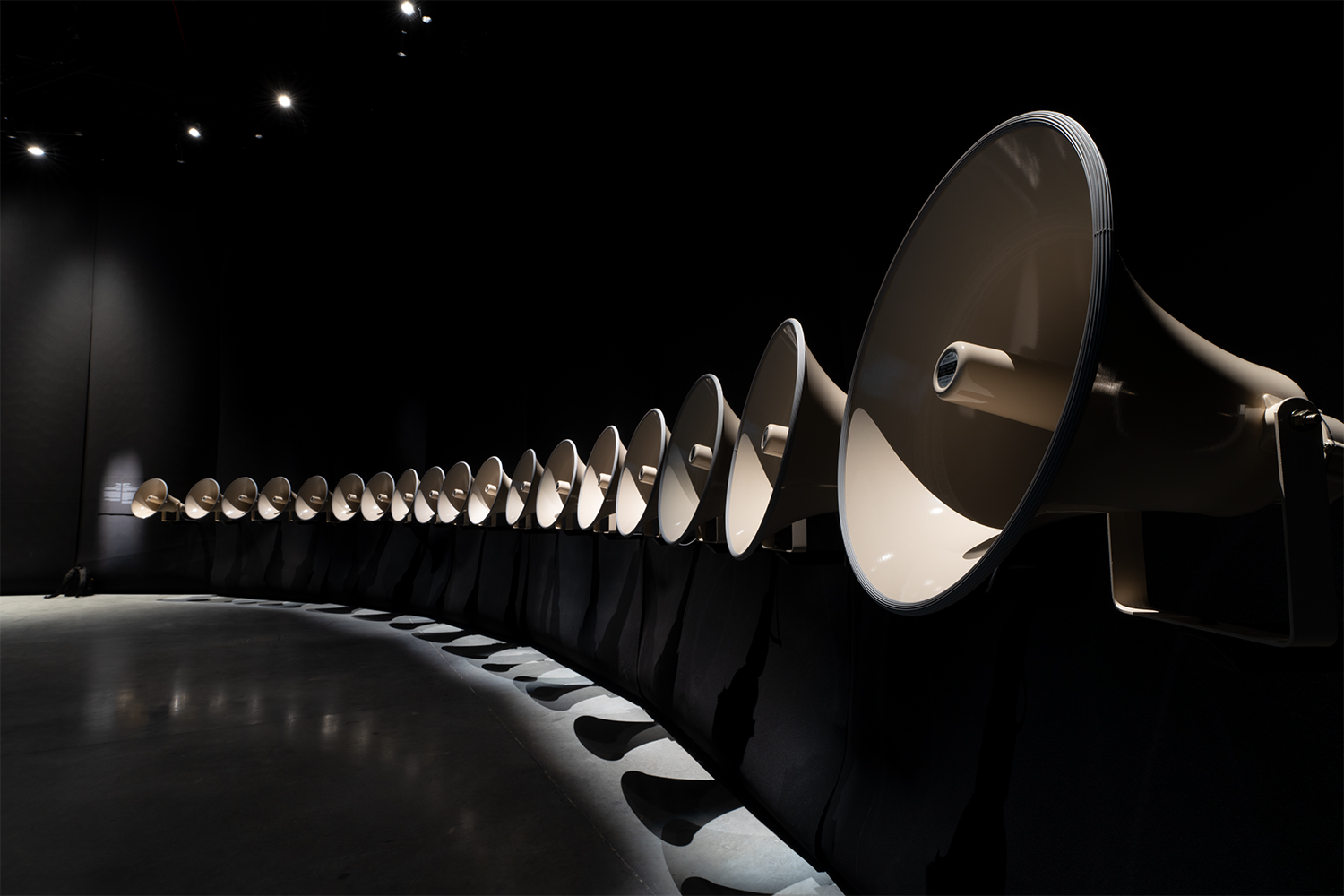

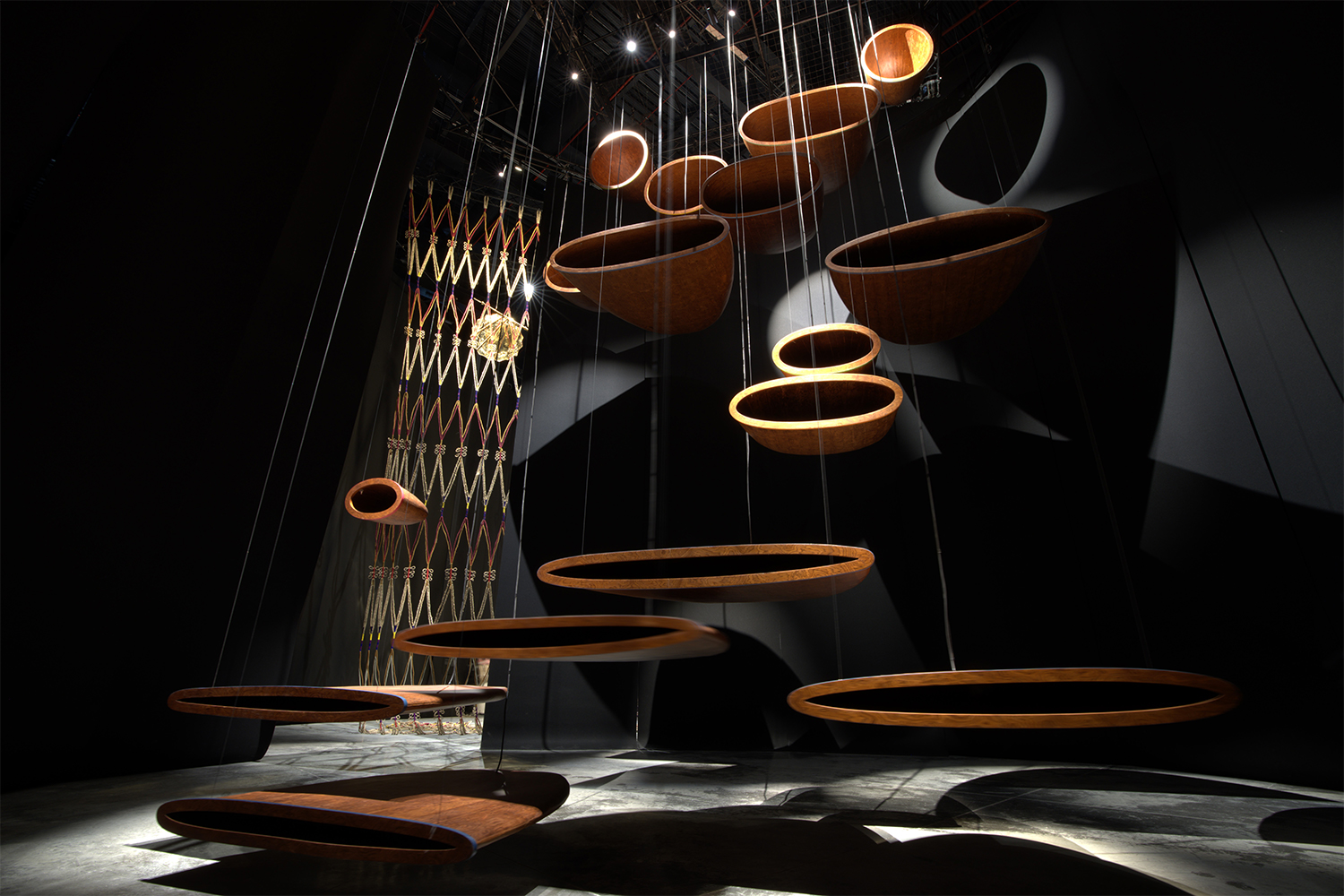

È l’inizio di un viaggio spirituale alle origini dell’Islam e del senso profondo della relazione con la rappresentazione artistica. L’allestimento di OMA tradisce una perfezione millimetrica, pur nella morbidezza di tende e pareti morbide, quasi fragili capanni esterni, fuori scala, per notti stellate in cammino. Il percorso sorprende nell’equilibrio dispositivo tra astrolabi antichi, orologi celesti, rimandi archeologici, che respirano e dialogano con le grandi installazioni affidate ad artisti di varie nazionalità e culture. È una messa in scena dello spazio interiore e dell’essere musulmano, che permette, anche a chi non lo è, di sentire le vibrazioni di un impegno religioso e di una dimensione più comunitaria. Due sezioni all’interno della mostra: “Qibla” [direzione sacra], che enfatizza la spiritualità dell’Islam, e “Hijrah” [migrazione], che riflette sull’importanza della migrazione intesa come scambio tra culture. Le opere trascendono gli oggetti e le installazioni trascendono il pubblico. È una biennale che lavora su un livello invisibile con il visibile, e che non è mai retorica nel trattare un tema delicato e che, velocemente, può diventare mondano. Le domande sono leggere come il vento del pellegrino sulla faccia, a volte grattano come sabbia negli occhi, altre si spostano all’interno rimanendo all’esterno. È un primo passo di consapevolezza. Altre sono miraggi. Come capita nel fuori dentro – luce abbagliante e scie degli aerei in partenza – e l’oscurità dei padiglioni con i loro segreti. E così non è mai il singolo artista a rappresentare questa biennale, tra i quaranta selezionati, a varie latitudini, da Wael Shawky e Moataz Nasr, a Ahmed Mater e Lubna Chowdhary, a Sarah Brahim o Shahpour Pouyan. Non è una biennale di opere ma una biennale di senso, non una biennale di party e after ma di contenuti. È una biennale silenziosa e di comunità.