Oggi Parigi è coperta di neve. Ed entrando nello studio di Lorenzo Mattotti (Brescia, 1954; vive a Parigi) mi torna in mente una copertina che l’autore disegnò vent’anni fa per il New Yorker, in cui un uomo trascina una gigantesca palla di neve, bianca e rotondissima. Un disegno (Snow Haul, 1995) che è anche una piccola storia, come tutte le opere prodotte da questo instancabile narratore per immagini, recentemente esposto all’Istituto Italiano di Cultura di New York. Le opere di Mattotti, del resto, non stanno mai ferme – girano il mondo – e negli ultimi due anni si sono viste in Svizzera, in Francia, in Italia e in America. «Molti illustratori pensano da grafici e disegnano in vista della riproduzione», mi spiega. «Ma per me è diverso. Nella stampa c’è sempre qualcosa che va perso, e credo infatti che il modo migliore per apprezzare il mio lavoro sia di vedere l’opera originale». Meglio ancora se nel contesto di grandi mostre monografiche, come quella alla Fondazione Leclerc di Landerneau nel 2015, oppure a Villa Manin a Passariano (UD) nel 2016, in cui venivano mescolati fumetti e quadri, disegni e taccuini: «La gente mi conosce innanzitutto per le illustrazioni di moda o per i manifesti. Ma le definizioni mi stanno strette: disegnatore, fumettista, pittore – in fondo, io sono tutto questo… Le retrospettive mi aiutano a dare una visione più ampia del mio lavoro, ed è precisamente quella l’immagine in cui mi riconosco. Sono un viaggio nel mio mondo attraverso tutte le sue sfaccettature».

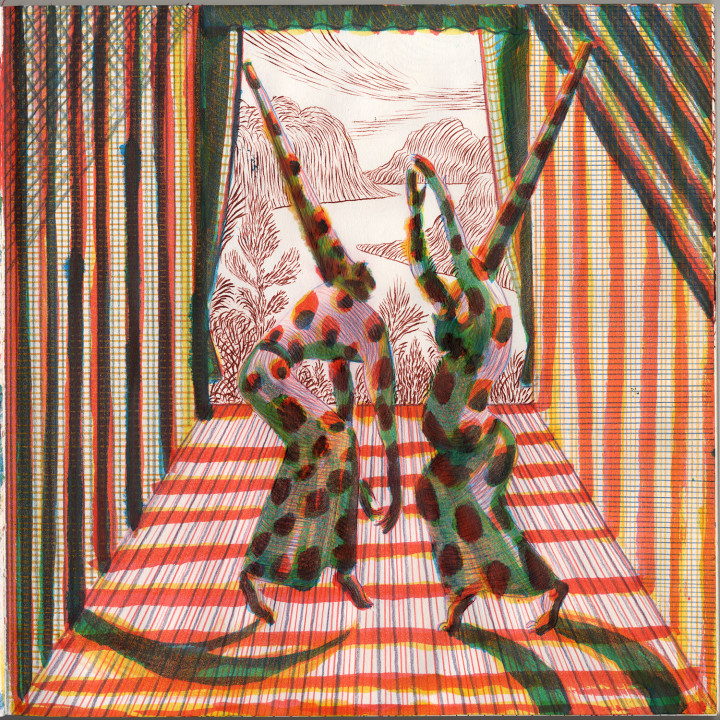

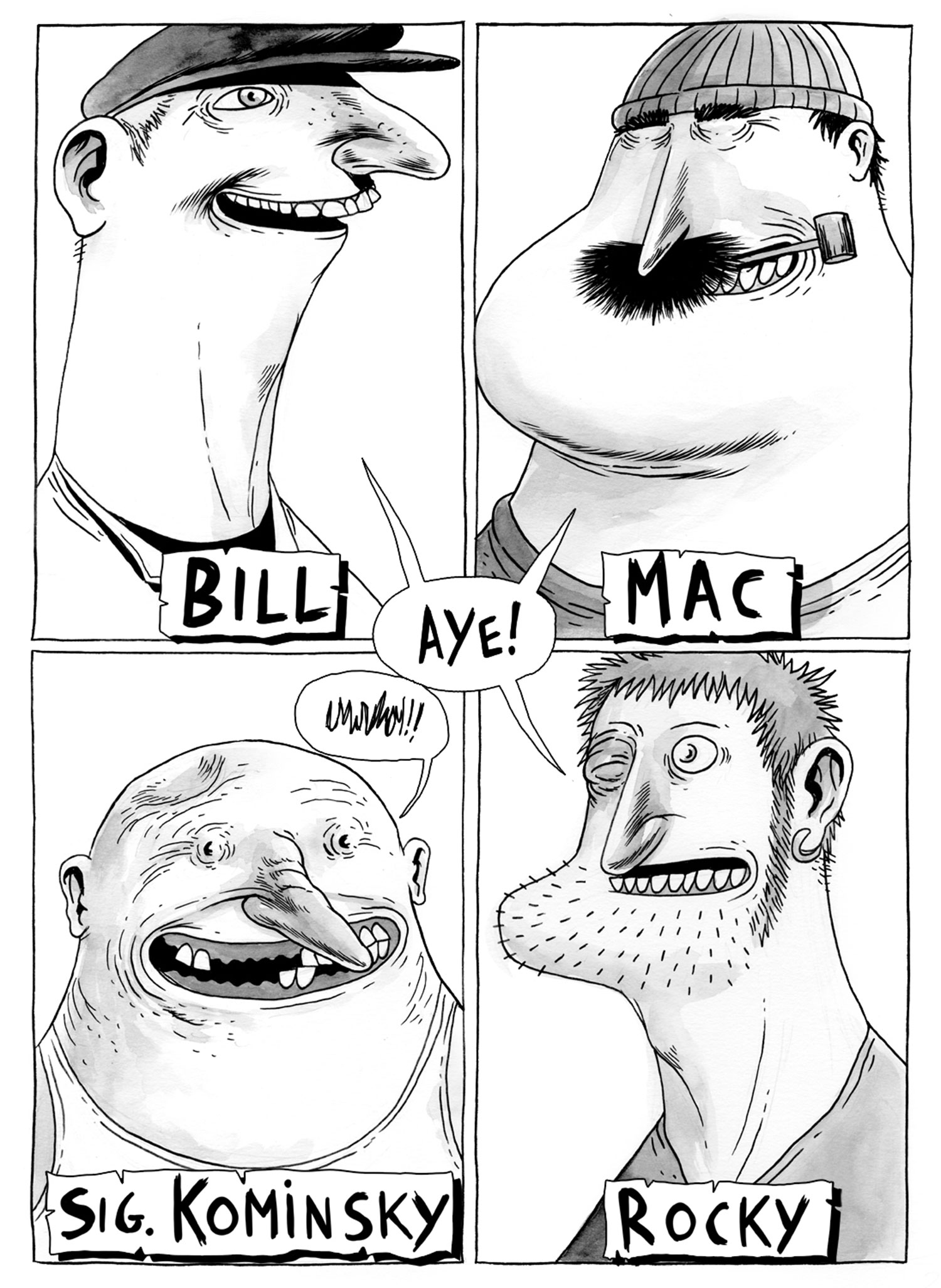

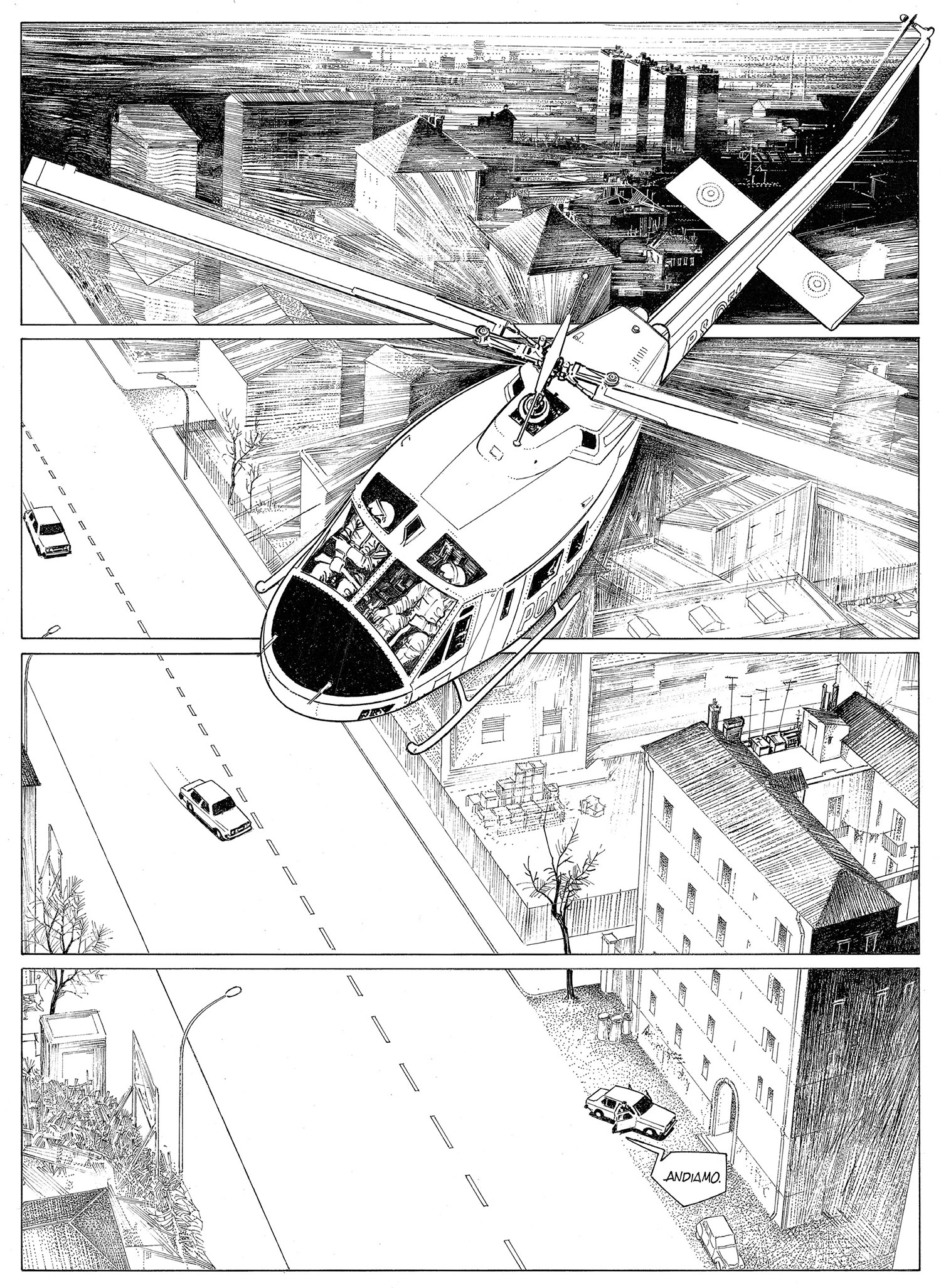

Nel suo studio, Mattotti raccoglie le tracce di queste anime differenti: ai muri, grandissime tele; sui tavoli, tavole di fumetto appena rientrate da una mostra a Bologna sul suo periodo underground; i cassetti zeppi di disegni. Mi mostra i quaderni sui quali sperimenta le idee che un giorno, forse, diventeranno opere compiute: «Si tratta di prendere un soggetto e scavarlo, scavarlo e scavarlo. È quello che facevano i grandi artisti del passato». Di pagina in pagina s’inseguono variazioni su castelli immaginari, su coppie che si tradiscono, su donne che sognano… «Queste immagini in un certo senso sono già delle storie. Basterebbe metterle in fila su un muro o in un libro per farne un racconto». Arte sequenziale: è una definizione spesso usata per definire il fumetto, resa celebre dal critico Scott McCloud. «Proprio in questo modo è nato il mio Oltremai (Logos, Modena 2013): dalla forza delle immagini, che disposte una accanto all’altra hanno creato un mondo». In effetti ci siamo così abituati al Mattotti illustratore per le più importanti testate internazionali, al Mattotti delle locandine dei festival e delle copertine dei libri, al Mattotti che espone nelle gallerie d’arte i suoi disegni a china su carta nepalese, che periodicamente finiamo per dimenticarci che abbiamo a che fare con uno dei più grandi fumettisti viventi. «Lavorare sui fumetti, in cui si dedica la stessa cura a ogni singola vignetta, mi ha insegnato a essere più rapido ed efficace: dopo aver realizzato Fuochi (Albin Michel, Parigi 1986) tutto il resto mi sembrava una passeggiata».

Fuochi, pubblicato a puntate nel 1984 in Francia e in Italia, è unanimemente considerato il suo capolavoro: il simbolo di una rivoluzione nella storia del fumetto, del passaggio da un’arte fatta al risparmio – di idee, di materiali, di tempo, di soldi – a un’arte alta che dialoga a tutto diritto con le altre. Lì la letteratura (si pensi al dialogo di Hugo Pratt con i romanzi di Conrad o di Salgari), qui la pittura. «Esperimenti simili nel fumetto se ne facevano da tempo, e io stesso avevo alle spalle dieci anni di ricerche che mi hanno permesso di arrivare a Fuochi. Tutta quest’esperienza aveva creato il contesto ideale: a me per creare, e agli addetti ai lavori per recepire». Fuochi è, del resto, un’opera che nasce in una specie di stato di grazia, al culmine di un processo di maturazione individuale e collettiva: «Ero consapevole di quello che stavo facendo. Ogni segno era ponderato, ogni elemento della storia e della composizione doveva avere un senso. Potevo stare fermo una settimana finché non trovavo la vignetta giusta. Fuochi è la summa di quello che pensavo del fumetto, di cosa poteva dare il fumetto: niente doveva essere gratuito». Quando le tavole vennero pubblicate a puntate sulla rivista Alter Alter, costola di Linus, Mattotti aveva da poco fondato il gruppo Valvoline assieme a Igort, Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri, Marcello Jori e Jerry Kramsky. Per quest’opera inizialmente giudicata troppo sperimentale e di nicchia, l’edizione in volume metterà qualche tempo ad arrivare e di certo non sarà tecnicamente un best seller; ma la sua influenza s’irradierà presto nel mondo del fumetto. «All’epoca volevamo spingere sempre oltre i limiti del linguaggio della narrazione per immagini, e Fuochi giocava con questi limiti. Il problema era capire fino a che punto si può usare un linguaggio pittorico per raccontare una storia: perché quella sperimentazione doveva comunque approdare a una storia. Con Fuochi ero arrivato a un punto di non ritorno: o abbandonavo il fumetto per la pittura, oppure dovevo cambiare direzione. Ed è quello che ho fatto». Pochi anni dopo, il successo di Maus (1986-91) di Art Spiegelman avrebbe finito per consacrare tutta una generazione di autori presso il pubblico generalista. «In certi ambienti, se fai fumetti non sei considerato un artista. Mentre noi sperimentavamo nuove forme di figurazione con il gruppo Valvoline, la critica d’arte incensava la Transavanguardia. Ma dov’era la differenza? Noi avevamo scelto di fare fumetti, perché per noi fare fumetti era molto più complicato che dipingere.»

Se mai ci venisse il sospetto che Mattotti abbia certamente fatto la storia dell’arte sequenziale ma ormai sia fuori dai giochi, chiamato a una fama più alta, ci basterà leggere il suo ultimo libro per convincerci del contrario. «Al fumetto finisco per tornare periodicamente – non per calcolo ma per necessità. È da lì che attingo gli spunti per poi tornare a dipingere». Dopo un silenzio decennale è uscito nel 2017 Ghirlanda (Logos, Modena), scritto assieme al sodale Jerry Kramsky: un’opera monumentale, salutata dalla critica e premiata al festival di Lucca come miglior romanzo grafico dell’anno. «Non sempre il mondo del fumetto riesce a riconoscere la novità, ma ultimamente le cose sono migliorate: basti pensare al premio dato all’ultima edizione del festival del fumetto di Angoulême a Éric Lambé e Philippe De Pierpont, due autori che hanno lavorato per anni ai margini del mercato». Margini nei quali, malgrado la sua statura, Mattotti si trova piuttosto a suo agio: «Il bello del fumetto, come arte popolare e non pienamente riconosciuta, è che si tratta, ancora oggi, di uno spazio di libertà».

Sotto le sue arie sostenute da fumetto d’autore – genere che oramai corre un serio rischio di musealizzazione – Ghirlanda non è altro che una favola. Si tratta di un mondo che Mattotti ha spesso frequentato illustrando Collodi, i fratelli Grimm e altri testi per l’infanzia. «A me interessa raccontare la realtà, ma nella mia maniera. Non m’interessa più il realismo, il reportage, come nei miei lavori degli anni Settanta. Ora vado più verso la metafora, verso la parabola… In questo senso la favola è la più assoluta maniera di raccontare. Mi interessa esprimere una dimensione atemporale. Ad esempio, il mio Hansel e Gretel (Orecchio acerbo, Roma 2009) è una parabola sui bambini abbandonati – infatti non ho bisogno di fare un reportage dal Brasile per raccontare una vicenda simile». Per questo Mattotti ha scelto di portare al cinema un’altra favola, ovvero La famosa invasione degli orsi in Sicilia (1945) di Dino Buzzati, il suo primo film da regista al quale sta lavorando da vari anni. «Se devo essere popolare preferisco farlo al cinema, dove c’è davvero la possibilità di incontrare un pubblico più vasto. E allora devi riflettere su mille dettagli per essere sicuro che la tua visione sia davvero universale». Questo confronto tra personale e universale, tra libertà creativa e gabbie linguistiche, è sempre stato lo spazio in cui Mattotti si è mosso con agilità, dalla scuola delle riviste di moda ai codici rigorosi della narrazione sequenziale. «Non ho mai avuto molti problemi con i lavori su commissione. Molti lavori li ho fatti per mangiare, ma li ho fatti al meglio. Non ho mai pensato che tutto dovesse partire da me stesso: molte cose non le avrei mai fatte se qualcuno non mi avesse obbligato ad affrontare un problema».

In ogni suo lavoro, su commissione o meno, Mattotti è riuscito a imprimere il suo stile ineguagliabile. «È una cosa che mi viene dalla tradizione italiana del fumetto: in Francia hanno un’accademia, dei maestri e dei discepoli. In Italia, i grandi artisti sono tutti grandi personalità, che fanno scuola a sé: Renato Calligaro, che forse per me è stata la cosa più vicina a un maestro, ma anche Pratt, Toppi, Battaglia…» Tutti hanno fatto i conti con il mercato, ma anche hanno saputo allontanarsene quando questa prospettiva diventava necessaria per la loro ricerca. Mattotti vive in questo movimento continuo: «In un certo periodo il lavoro libero contraddiceva il lavoro finalizzato, perché voleva distruggerlo: distruggerne le strutture. In piena libertà ho approfondito l’astrazione, ho lavorato sulla materia. Ci sono periodi in cui ho lavorato sul gestuale». Ricerche che poi ritroviamo nelle tavole a fumetti, quando, improvvisamente, col pretesto di un’esplosione o di un’estasi – momenti ricorrenti nei suoi libri – tutto diventa astratto, e per pagine e pagine assistiamo alla danza delle linee e dei colori, prima che tutto si ricomponga nuovamente. Un’immagine perfetta dell’intera carriera dell’artista. «Nell’arte sono considerato un fumettaro, nel fumetto un pittore. Oggi l’unica cosa che mi salva è essere Mattotti.»