Josef Hannibal: Desidererei porre attenzione già d’ora sul tema del desiderio nella tua ricerca. Hal Foster diceva: “Siamo il prodotto dei fantasmi della nostra epoca”. Sembra che, nel tuo caso, la collocazione diventi un media artistico in quanto tale. A volte proponi degli oggetti esistenti, altre li modifichi. Come “scegli” le opere che produci?

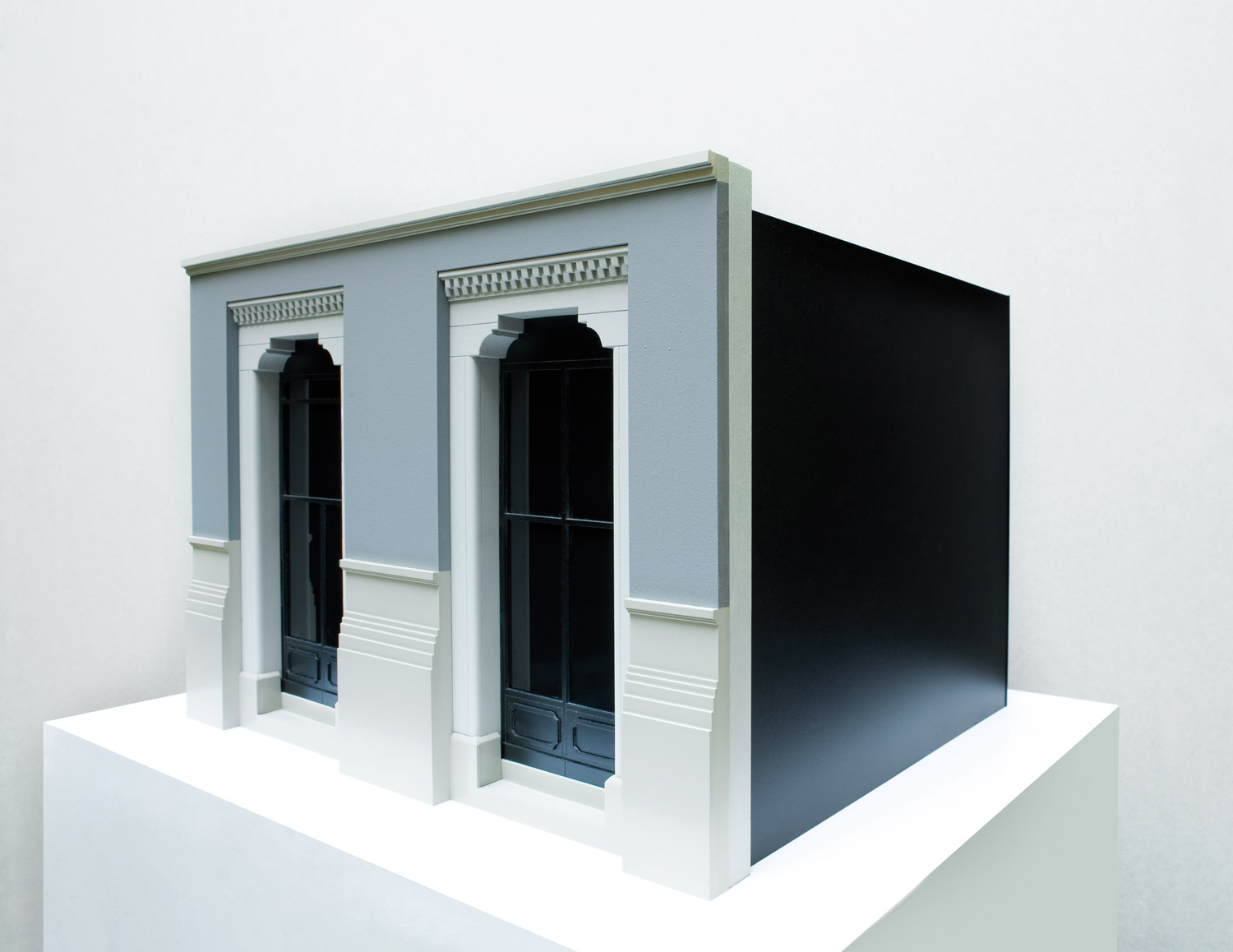

Luca Francesconi: La curatela è un medium artistico, certo. Quando parli di desiderio comprendo perfettamente, ma non lavoro mai sottoposto a un’urgenza o a una necessità interiore. Una volta forse era così, ma ora quel che mi spinge a fare è piuttosto una ricerca classica verso uno spirito innato, qualcosa che s’è andato perdendo con il Rinascimento, il quale, per me, è il livello zero dell’umanità. A me interessa quel momento infinitamente brutale e tremendamente lirico in cui il tempo non era stato concepito, e solo il susseguirsi del giorno e della notte dava un metro alle cose. Anche le rotazioni di albe e tramonti sono qualcosa d’inventato, non sono altro che giochi d’ombra fra pianeti. Nell’universo non vi è né giorno né notte, pertanto si può capire la finzione e l’inesistenza del tempo. Produco solo alcune delle opere che inserisco nei progetti, gran parte del mio lavoro è pensare a come inserire gli oggetti nello spazio, su questo hai ragione: la mia ricerca apparentemente antropologica, per paradosso, inizia dal concetto di spazio e tempo nei luoghi espositivi. Mi chiedevo in che maniera una cosa empirica, “toccabile”, possa diventare metafisica oppure con che modalità possa acquistare valori spirituali o capacità energetiche. Sentivo che le opere con una particolare matrice “popolare”, legate alla tradizione, e con un campo semantico evidente “funzionavano” all’interno dello spazio espositivo, ma una volta ricollocate altrove, per così dire, “non funzionavano più”. Tornavano a essere “nel mondo”: una trave era di nuovo una trave, oppure un ramo di carrubo diventava nuovamente un ramo, ecc. Non mi bastava spiegare questo con la collocabilità dell’opera: il pezzo mutava letteralmente la propria natura e non era più arte, tornavano a essere “cose e oggetti”. Era un problema di relatività, di proporzioni, di ritmi: proprio come la questione del tempo nell’universo di cui ti dicevo prima. Scusa se mi dilungo, ma val proprio la pena domandarsi che cos’è oggi un luogo espositivo: è uno spazio bianco, con le luci fredde, senza ombre e quindi senza tempo. Il grigio tenue a terra, come spiega Johannes Itten, è la somma di tutti e sette i colori (i pittori lo sanno bene). Tutte le opere lì collocate, qualsiasi colore (temperatura) abbiano, trovano in esso il proprio corrispettivo cromatico. Un equilibrio che contribuisce ad alleggerire la gravità del tempo. Il nostro occhio non lo registra ma il nostro cervello sì. Assenza di tempo ed equilibrio cromatico sono i presupposti perché un’opera divenga un’idea e un sentimento. Questi spazi bianchi e asettici sembrano vuoti, ma in realtà sono pienissimi, dunque inserirvi o installare qualcosa è un’operazione di sostituzione, non d’immissione. Estremizzando possiamo dire che collocare un’opera d’arte è creare l’opera d’arte. Oppure, se preferisci, possiamo vedere le cose in questa maniera: l’opera d’arte è lo spazio attorno all’opera stessa. La curatela, disciplina nata negli anni Settanta nell’ambito della critica, dovrebbe, secondo me, trasformarsi in un medium artistico, al pari del disegno, del video, della scultura, ecc. Lo ripeto: collocare è ri-creare nuovamente (e all’infinito) l’opera. In un certo senso avviene qualcosa di simile alla “transustanziazione”: muta l’essenza, ma non la forma. Spostare un’opera d’arte da una collocazione a un’altra è modificare il valore del suo tempo, il quale va inteso in senso materiale: come massa.

JH: Parli di gesto primario, arcaico, folcloristico. Ti interessi agli strumenti per le tracce che lasciano e al loro contesto d’utilizzo. In cosa il tuo progetto coinvolge questi aspetti?

LF: Ho iniziato raccogliendo la creta, una volta che le acque si ritiravano. Impastandola, componevo sculture di terra fluviale. Camminando lungo la golena del Po si trovano un sacco di oggetti, frammenti di plastica, ferri e legni che il fiume restituisce dopo anni di navigazione sotterranea, in cui tempo e forza naturale gravano su esse; una specie di tecnica “a cera persa” fatta dalla corrente. Spesso questi oggetti diventano l’inizio di un’opera. Per me questa ricerca, il camminare, ecc., è una tecnica di lavoro.

JH: Hai in progetto di utilizzare alcune forme della cultura popolare come un metalinguaggio visuale?

LF: No, da tempo però sto tentando di coltivare in vitro uno straccio alcolico con funzioni psicotrope, cosicché chi lo indossa sotto la lingua faccia o dica cose attraverso sentimenti guidati, per esempio estremamente tragici, spigolosi, oppure contorti e nervosi. La sensazione non è dissimile da quel catarro solido che si crea nella gola dopo aver bevuto molto vino.

JH: Cerchi di mostrare dei frammenti piuttosto che incorporare lo spettatore in una situazione. Presenti sculture autonome e quasi mai installazioni. I processi che prima analizzavi sono costruiti sull’osservazione sensibile del mondo, non vorrei esser prevenuto nel vedere dei collage poetici nella maggior parte delle opere. Qual è il tuo rapporto con il simbolismo?

LF: Quel che mi domandi è molto più complesso di quanto appaia. Decisamente: non si tratta di collage poetici, o per lo meno non è il mio scopo. Parto dall’osservazione dell’empirico, ma vedendolo come riflesso di una realtà espansa, la quale include molte cose non percettibili dai sensi, come le onde, i raggi, le forze fisiche. I simboli sono limiti, salvo la Croce, la quale non è un simbolo, ma il moto primo di due vettori tendenti all’infinito sulle quattro coordinate (quest’idea m’è venuta guardando una croce di Luciano Fabro). Io prediligo gli archetipi, molto più plasmabili, hanno dato vita a codici e strumenti dialettici. Tornando alla pittura invece, vorrei sottolineare il rapporto fra l’arte naïf e le icone: esse condividono l’essenza della decorazione, una spontanea capacità di gestione del ritmo, sia esso cromatico o proporzionale. Ciò che unisce personalità dissimili come Niko Pirosmani o Antonio Ligabue con Teofane il Greco e Panselinos il Macedone, oppure Simone Martini, Duccio Di Buoninsegna con l’uomo che ha dipinto Altamira o Lascaux, è la capacità di fratturare lo spazio utilizzando il tempo come massa fisica.

JH: Con un’osservazione attenta della storia e dell’agricoltura, il tuo lavoro fa riferimento alla cultura popolare antica, basata sull’osservazione della natura e degli elementi. Tu non vedi una successione di segni, un codice universale simile a quello cristiano nella pratica delle icone?

LF: Il mio interesse è sia sulla prassi agricola che sui riti agrari, infatti l’agricoltura nasce come necessità dell’uomo e ben presto si carica di forme liturgiche, le quali avevano come obiettivo un rendimento soddisfacente nelle colture. In un’epoca in cui nessun tempio esisteva, il campo coltivato diventava santuario, terra agricola come luogo sacro. Con l’agricoltura, l’uomo, più che utilizzare la natura, utilizza la fisica attraverso il creato, inteso come totalità di cose, quindi il sole, il calore, l’acqua. Più che di segni io parlerei di adattamento a un ciclo sempre uguale di cose. L’agricoltura è per definizione un ritmo, un progetto senza inizio né fine. Anche nell’iconologia avviene qualcosa di simile, arte e artigianato si ricompongono. L’icona, quella autentica, non ha autore distinto e la maestria sostituisce la creatività. Si copia all’infinito un genere stabilito, e ogni variazione è sacrilega. Tutto questo senza perdere in evoluzione e ricerca, aggiungo che l’espressività naïf, nei suoi aspetti formali, non mi sembra poi distante. Cerco di condividere questa progettualità anche nei miei quadri, i quali, comunque, non possono certo dirsi rigorosi.

JH: Ancora sull’agricoltura: hai affermato che si tratta del primo segno di modificazione dell’ambiente attuato dall’uomo, e hai aggiunto che “la natura è stata creata per l’uomo”. Stiamo parlando di fede? Di paganesimo?

JH: Non ho alcuna attinenza con il paganesimo, ma cerco di averne molta con la fede.