Pubblicato originariamente in Flash Art no. 296 Ottobre 2011.

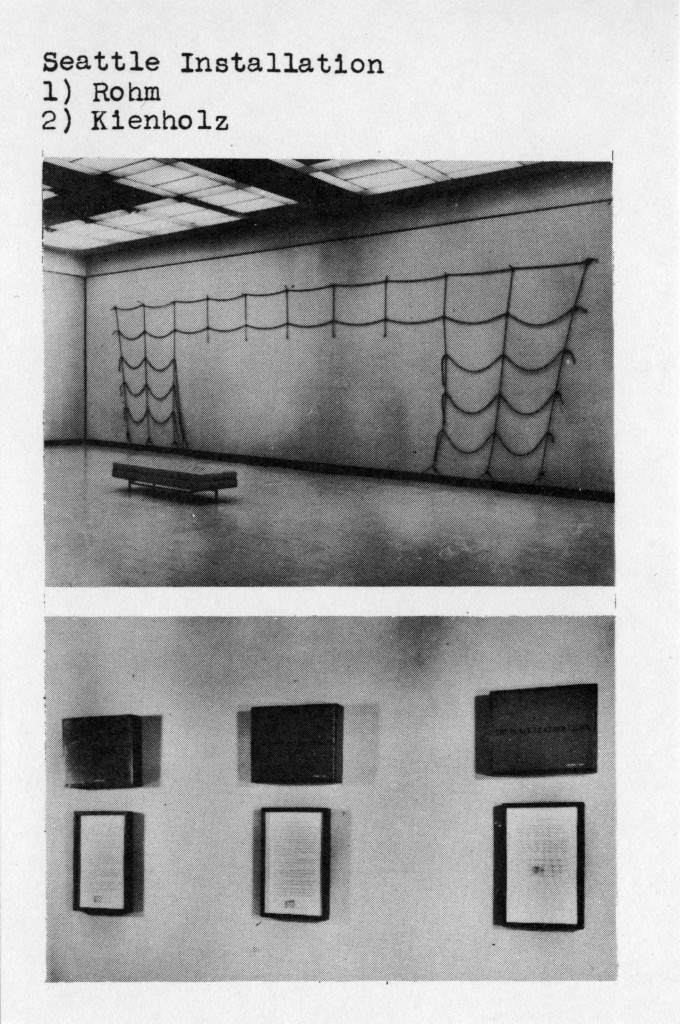

La Prima Mostra “numerica” di Lucy Lippard è stata “557,087” al World’s Fair Pavilion di Seattle nel settembre del 1969, seguita qualche mese più tardi da una versione ampliata della stessa mostra, intitolata “955,000” ed esposta presso la Art Gallery di Vancouver e in altri luoghi della città. Queste due esposizioni hanno determinato il format delle successive mostre numeriche della Lippard: i titoli si riferiscono al numero degli abitanti della città in cui si svolge la mostra; gran parte degli artisti coinvolti è associata al post-minimalismo e all’arte concettuale (la selezione è comunque basata non tanto su un movimento o uno stile, ma piuttosto sulle affinità tra un curatore e determinate pratiche); infine, per ogni mostra, è previsto un catalogo composto da un set di schedari di 10 x 15 cm. “2,972,453”, la mostra successiva della Lippard, si è svolta a Buenos Aires nel 1971, e nel 1973-74 la mostra “c. 7,500” ha viaggiato attraverso Valencia, California, e altre sette località statunitensi ed europee (tuttavia, né “2,972,453”, né “c.7,500” furono installate personalmente dalla Lippard). Anche se nelle prime due mostre erano presenti gli stessi artisti, “2,972,453” esponeva solo artisti non coinvolti nelle prime due, mentre “c.7,500” comprendeva solo artiste concettuali.

Anthony Hudek: La sequenza delle tue mostre numeriche era questa: “Number 7” (New York, 1969), “557,087” (Seattle, 1969), “955,000” (Vancouver, 1970), “2,972,453” (Buenos Aires, 1970) e “c.7,500” (Valencia, California, e altre città, 1973-74). Questa successione di titoli potrebbe riflettere un tuo interesse per l’ampliarsi del mondo dell’arte al volgere degli anni Settanta?

Lucy R. Lippard: Tanto per cominciare, non penso che “Number 7” dovrebbe essere considerata parte della serie (inoltre, non ricordo nemmeno a che cosa si riferisse). All’epoca, la “neutralità” dei numeri affascinava molti di noi coinvolti nella sfera concettuale. Io definisco vere mostre numeriche quelle che hanno come titolo le cifre riguardanti la popolazione e accompagnate dai cataloghi schedari. Queste mostre erano accomunate dall’entusiasmo per le opere minimaliste/concettuali, e successivamente per quelle prettamente concettuali. L’arte concettuale, in parte grazie al fatto che non aveva problemi di “trasporto”, e in parte grazie al fatto di essere maggiormente apprezzata in altri paesi e continenti rispetto agli Stati Uniti, aprì la strada a opportunità internazionali. In passato, un artista doveva avere un mercante con risorse sufficienti per spedire gli oggetti all’estero. Questo naturalmente valeva ancora per l’arte minimale che occupava gran parte delle mie prime due mostre. L’arte concettuale nella sua forma più pura, invece, poteva essere spedita via posta. Ciò ha aumentato la quantità di pubblico e, forse cosa più importante, ha incrementato la comunicazione tra gli artisti stessi, che hanno iniziato a viaggiare di più, a incontrarsi, a diventare amici e collaboratori, trasmettendo informazioni a coloro che viaggiavano molto meno.

AH: Gli anni delle tue mostre numeriche coincidono con un grande cambiamento per te stessa: sei passata dall’essere una classica critica e curatrice occasionale, a una “femminista socialista” politicamente impegnata. La realizzazione di mostre non museali, frutto di collaborazione, cumulative e non gerarchiche, ti ha fornito il linguaggio necessario per esprimere l’evoluzione ideologica che stavi attraversando?

LRL: Sicuramente era tutto collegato, anche se io mi sono definita “femminista socialista” solo alla fine degli anni Settanta. Pochi degli artisti concettuali nordamericani con cui ero coinvolta a New York facevano un’arte politica o socialmente consapevole, nonostante seguissero una linea progressiva. La prima volta che ho sperimentato un processo collaborativo non gerarchico è stata alla Art Workers’ Coalition (AWC); questo mi ha collocata all’interno del movimento femminista, e mi ha condotta a un tipo di collaborazioni più impegnate, fenomeno che ho definito “estensione sociale dell’estetica del collage”. A quel punto, scrittura e attivismo erano i miei strumenti ideologici. La curatela di per sé non aveva molto a che fare con tutto questo; anche se le mostre “aperte” avevano successo, io ero una creatura troppo legata al mondo dell’arte per rinunciare alla selettività.

AH: Hai incontrato Seth Siegelaub mentre tornavi dall’Argentina nel 1968. Come era il vostro rapporto curatoriale? Percepivi che l’idea di “dematerializzazione”, che hai sviluppato con John Chandler in relazione agli oggetti d’arte, potesse essere applicabile alle mostre, come quelle che tu e Siegelaub curavate simultaneamente e tuttavia indipendentemente l’uno dall’altra?

LRL: Tendo a innamorarmi di uomini che condividono i miei entusiasmi. Io e Seth abbiamo vissuto come una coppia saltuariamente per un paio d’anni, giungendo insieme a risultati che poi ognuno dei due diffondeva indipendentemente. Ovviamente i nostri progetti interagivano quotidianamente, ma sopratutto eravamo influenzati dagli artisti che frequentavamo, quelli di AWC, e dalle infinite discussioni sulle problematiche di cui tutti noi ci occupavamo. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, pur essendo persone molto diverse, quindi era naturale collaborare, anche se poi era chiaro a chi appartenesse ogni progetto. “Dematerializzazione” era il mio motto, io e John non avevamo pensato di applicarlo alla curatela perché non era uno dei miei interessi principali, e lui inoltre non proveniva dal mondo dell’arte. Era Seth che dematerializzava davvero le mostre, anche se lui, per quanto io ricordi, non ha mai usato quel termine. Entrambi eravamo interessati all’editoria, e i suoi libri monografici, come quello su Sol LeWitt, hanno posto le basi per Printed Matter. La mostra della rivista Studio International (luglio-agosto 1970) fu tipica del nostro modo di “giocare” intorno a forme differenti. Era tutto molto divertente. Henry Flynt aveva apparentemente coniato il termine “arte concettuale” prima che io e John Chandler adoperassimo la definizione “ultra concettuale” nel 1967. Io non lo sapevo, e lui si sentì imbrogliato. Allo stesso modo fece un critico latino-americano (Oscar Masotta), che aveva usato il termine “dematerializzazione” più o meno nello stesso periodo; non ho saputo chi fosse fino agli anni Novanta, quando qualcuno mi accusò di averlo copiato da lui. Oggi queste rivendicazioni sembrano abbastanza stupide.

AH: In contrasto con quelle di Siegelaub, le tue mostre enfatizzavano la libertà di contatti tra personalità, materiali e stili differenti, a partire da “Eccentric Abstraction” del 1966. Hai privilegiato consciamente questo atteggiamento, che è così in contrasto con il senso di appartenenza a un gruppo tipico di certi artisti?

LRL: Seth era molto abile con i contatti. Lui ha un modo molto intelligente e pragmatico di concepire la diffusione dei saperi, cosa che invece non è il mio forte. Ammiro molto il modo in cui le sue mostre assumono un approccio alternativo e come egli riesca a bypassare quasi del tutto i processi tradizionali dell’arte convenzionale — la graduale affermazione attraverso gallerie, musei, critici e collezionisti. Le mie prime due mostre numeriche, “557,087” e “955,000” sono rimaste “fisiche” e legate ai luoghi in cui esse si svolgevano, anche quando includevano opere “dematerializzate”. “Eccentric Abstraction” fu molto diversa dalle mostre precedenti, che erano tematiche e totalmente convenzionali nella forma. Cercavo oggetti che offrissero un’alternativa “sensuale” agli aspetti più rigidi del minimalismo, e anche se gli artisti non avevano uno stile in comune, vi era comunque una sorta di comunione formale. Le mostre numeriche erano anche puramente eclettiche, il che rispecchia da sempre il mio gusto. Il mondo dell’arte è fatto dell’insieme di molti mondi dell’arte che si intersecano attraverso diversi gradi d’intensità. Già alla fine degli anni Sessanta avevo rifiutato l’idea di Greenberg secondo la quale la “buona” arte dovesse essere esclusivamente in un modo o in un altro, consacrata da questo o quello. In ampi progetti come le prime due mostre numeriche e in Six Years (Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972), ho inserito molti artisti che non ho mai conosciuto. Se ci conoscevamo, tendevamo a diventare amici, come con Iain e Ingrid Baxter di N.E. Thing Co. in Canada, dove avevamo numerosi contatti. Se mai ho avuto un metodo o un’estetica, questa potrebbe essere definita con un “da cosa nasce cosa…”

AH: In un articolo del Village Voice del 1983 hai scritto che “attivisti e avanguardisti hanno sperimentato poco che cosa sia il lavoro con migliaia di persone”. Credi che il ruolo di curatore combini le qualità dell’operatore culturale con quelle di attivista, attraverso un effettivo recupero dello spazio?

LRL: Francamente, pensavo molto poco al “ruolo di curatore”: alla fine degli anni Ottanta già lo inserivo in una cornice attivista, ma questo non accadeva nei primi Settanta, anche se si tentava comunque di rendere più accessibili certi spazi privilegiati dei musei. Penso di aver protestato contro i musei, piuttosto che averli curati! Una delle mie memorie più care risale a quando l’AWC occupò il Guggenheim per aver cancellato la mostra di Hans Haacke, e Yvonne Rainer guidò un gruppo di persone in fila indiana intorno alla spirale di Wright, che sembrava disegnata proprio per quello. Ovviamente organizzare mostre di arte prodotta da donne era un tipo di attivismo sovversivo, che incontrava resistenze negli ambienti tradizionali ed era una rivendicazione dello spazio piuttosto che un recupero di esso.

AH: Hai definito il tuo libro del 1973, Six Years, “il tuo sforzo curatoriale di maggior successo”. Saresti disposta a considerarlo ufficialmente parte delle mostre numeriche?

LRL: Certo, è una bella idea. Ma il libro è stato più che altro il culmine delle mostre numeriche: mi ha permesso di essere più aperta e di raggiungere un pubblico più ampio, che diversamente non avrei potuto raggiungere fisicamente. Probabilmente, il libro è più un archivio che una mostra; ma un archivio potrebbe anche essere definito una mostra “sigillata”.

AH: La crescente visibilità di archivi nei luoghi espositivi ha riportato molti di noi a sperimentare un’archiviazione passata, come le tue mostre numeriche. Tu stessa hai anticipato questa svolta archiviale co-fondando Printed Matter e PAD/D. Come vedi la relazione tra gli archivi e l’attività di curatore?

LRL: Non so come siano concepiti oggi gli archivi, ma il mio interesse per questi è più pratico che teorico. Mi interessavano quando ho lavorato alla libreria del MoMA per un anno e mezzo, o quando ho finito il college nel 1958. Quando sono stati fondati gli Archives of American Art ho iniziato a mandar loro materiale per liberarmene. Ho istituito PAD/D (Political Art Documentation/Distribution) perché alcuni importanti modelli di riferimento stavano scomparendo. Dal momento che le riviste d’arte non si occupavano di opere socialmente impegnate, i diversi gruppi non erano al corrente di ciò che accadeva negli altri, specialmente in altri paesi e stati. (Casualmente Clive Phillpot, bibliotecario del MoMA nel 1979, è stato co-fondatore dell’archivio PAD/D, che è poi finito al MoMA; ho iniziato una negoziazione per farlo riaprire e aggiornare.) PAD/D era inteso inizialmente come semplice archivio, e non come gruppo attivista che invece divenne immediatamente. La mia rubrica sul Village Voice (dal 1981 al 1985) era anche indirizzata alla diffusione di idee riguardanti l’arte politica. Ho sempre curato mostre molto contemporanee, con opere provenienti da studi emergenti e personalità nuove. Non ho mai realizzato una mostra storica, ma il mio ultimo libro (Down Country: The Tano of the Galisteo Basin, 1250-1782) ha implicato una grande ricerca negli archivi della storia sud-occidentale, e mi è molto piaciuto scriverlo. Fin da “557,087” mi sono impegnata a portare l’arte al di fuori dalle gallerie e dai musei, in spazi e per tipologie di pubblico diverse. Le mie mostre si sono svolte presso comunità studentesche, gallerie gestite da donne, spazi alternativi, librerie pubbliche, strade, una vecchia prigione, e molte alla Union Headquarters of District 1199, dove ho organizzato una serie di mostre nei primi anni Ottanta con Jerry Kearns, e una con Candace Hill-Montgomery. In genere erano mostre abbastanza grunge: la maggior parte di esse non era pianificata, accadevano e basta. Ma dato che adoro gli archivi — e la gioia nel trovare quel piccolo indizio che cambia tutto — sono sconvolta dalla mancanza di documentazione. Non ho posseduto una macchina fotografica fino alla metà degli anni Settanta. Pensavo alle mie mostre come parte di un momento e sono ancora oggi convinta che non tutto debba necessariamente essere documentato. Rimangono sempre la vecchia esperienza pratica e i ricordi. Non penso che gli archivi siano il nuovo luogo di impegno culturale, a meno che non vengano consultati per trovare dei modelli che possano funzionare in contesti contemporanei.

AH: In Six Years sottolinei che gli schedari per il catalogo di “2,972,453” presentavano errori di stampa “in difesa dei desideri dell’organizzatrice e degli artisti”. Affermi anche che Jorge Glusberg rivendicava di aver co-curato la mostra. Dovremmo dunque considerare tua quella mostra?

LRL: Non ricordo come Glusberg abbia cercato di condividere i crediti, ma ricordo che la cosa mi diede molto sui nervi. Keff Khonsary in Canada sta facendo lo stesso lavoro su queste mostre, e intervisterà Glusberg. Mi interesserà sentire la sua opinione in merito. Naturalmente non ho mai visto la mostra di Buenos Aires, quindi non ho idea di come la sua installazione si sia conformata o meno alle direttive degli artisti, ma sono stata io ad aver scelto gli artisti, e la ritengo tuttora una mia mostra.

AH: Ritieni che le tue mostre numeriche stiano diventando un punto di riferimento nella storia di mostre emergenti?

LRL: Non so perché si parli tanto delle mostre numeriche. Questa è una domanda per la tua generazione. Decenni fa, Newton Harrison ha detto ad Aviva Rahmani una cosa che lei stessa mi ha ripetuto: “L’arte è un processo logorante. Chi rimane in piedi sarà ricordato”. Io sono ancora in piedi, a differenza di molti miei amici, e mi ha sempre fatto sorridere il fatto che storici dell’arte e curatori non abbiano mai preso troppo seriamente me o le mie mostre… fino a questa recente, inspiegabile esplosione di interesse.