Il paesaggio decomposto di Pierre Huyghe — una specie nuova di luogo/non-luogo dove la natura, protagonista di quest’opera sublime, torna a essere caoticamente pregna di energie in potenza non controllate dall’uomo e lasciate libere nel loro decorso di vita e di morte — potrebbe essere scelto quale manifesto poetico e filosofico di Documenta 13, in cui Carolyn Christov-Bakargiev riprende finalmente le fila di un ragionamento sullo stato del nostro tempo, riflessione caduta in sospeso dopo che le due edizioni curate da Catherine David (1997) e da Okwui Enwenzor (2002) ne avevano indubbiamente creato i presupposti.

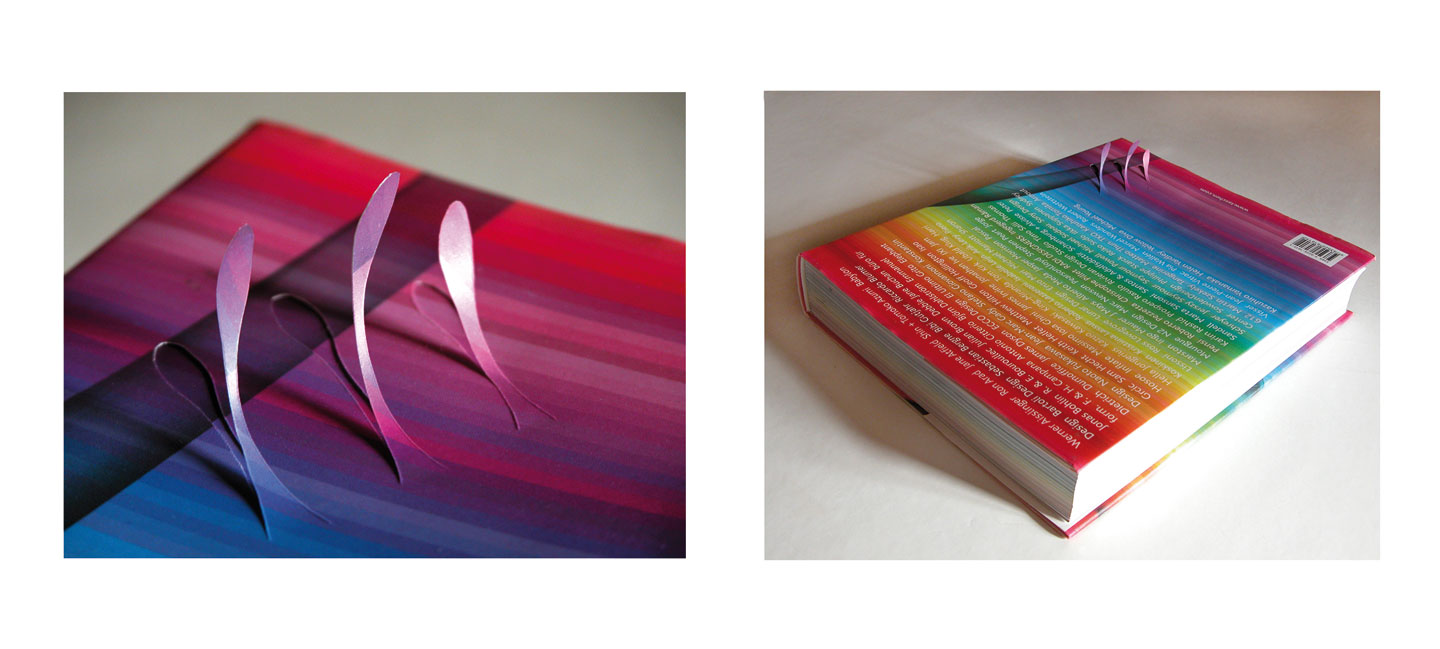

Da un lato la continuità di discorsi sulle tensioni geopolitiche ed economiche di questi ultimi decenni, riflesso di conflitti più antichi che ancora resistono nella memoria degli oggetti — rappresentati superbamente, per esempio, nella mostra-performance di Walid Raad Views for outer and inner compartments e nell’installazione The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures di Kader Attia; dall’altro, il declino inesorabile della cultura occidentale e dei suoi modelli di pensiero — decadenza che stiamo vivendo per lo più da spettatori distanti, come se riguardasse il destino di altri — a cui la Christov-Bakargiev sembra dare una prospettiva concettuale e uno spiraglio di speranza, rivalutando la matrix antichissima dello sguardo olistico sul mondo, dell’energia della materia e degli oggetti che la contengono, dei legami tra saperi tradizionali e conoscenze moderne, delle pratiche e dei linguaggi ad alto potenziale ancestrale quali il libro, la ceramica, la performance come pratica pubblica di discorso. Tra l’altro, è un segnale significativo l’attenzione data al libro, alla sua natura di oggetto storico, simbolico, affettivo, minacciato dalla smaterializzazione delle tecnologie virtuali che lo vogliono archiviare.

Osservando le moltissime opere selezionate a rappresentare il senso di una visione più articolata sul presente della storia e sulla filosofia dei linguaggi, che non sulla critica dello stato dell’arte, mi sorge spontaneo andare al pensiero del filosofo e sinologo François Jullien, al suo concetto notevole di “trasformazione silenziosa”, alla base della cultura orientale. Ecco, quello che trovo abbia dato di nuovo questa Documenta, rispetto alle ormai consuete biennali d’arte, è un’immagine e una forma alle tante trasformazioni silenziose che in maniera sotterranea, come minime scosse telluriche, stanno cambiando profondamente il presente e riscrivendo il futuro della cultura occidentale. Finalmente un po’ meno politica e ideologia — anche loro non esentate dall’aver indotto il declino culturale in Occidente — più saggezza femminile, veggenza interiore e ricerca del sapere. Forse per questo è un’edizione densa di artisti morti, con lo sguardo tanto rivolto al nostro passato. Ma, lo stiamo vedendo in questi giorni di crisi europea, è più facile guardarsi indietro che ri-pensare il futuro. E anche nell’arte azzardare è diventato rischioso. Se una critica si vuole fare a tutti i costi, è nell’avere scommesso in misura minore sulle nuove promesse o su format più sperimentali, per continuare a credere, come suggerisce Dostoevskij, che la bellezza (dell’arte) salverà il mondo.