Un elemento essenziale e spesso sottovalutato per comprendere il lavoro di Maja Bajevic è la sua origine apolide, che spazia tra Bosnia, Francia e Germania. Si tratta di un’identità transeuropea e indefinita che, come ha osservato l’artista stessa, se da una parte ha accentuato la sua vulnerabilità, dall’altra le ha conferito una capacità di osservazione indipendente e una maggiore libertà d’azione. Concetti come appartenenza geografica e genere sessuale, cardini intorno a cui ruota l’inspiegabile bisogno di autoclassificazione sociale che caratterizza il genere umano, sono ridiscussi, concentrandosi sull’esilità e i paradossi che li contraddistinguono. Il fatto che due componenti così determinanti dell’architettura di una persona siano motivo di orgoglio, rivalità, pregiudizio o acceso senso di appartenenza, pur non essendo frutto di una scelta, è un’ironia amara che non sfugge a Bajevic, che, negli anni, ha dimostrato di essere un’artista dotata di una sensibilità straordinaria, incapace di spegnere l’interruttore e di cercare giustificazioni quando le cose non vanno. La sua posizione è critica ma solidale e le certezze su cui si fonda la società, come per esempio matrimonio, casa e politica, sono inquadrate come costruzioni la cui imponenza e severità sono minate dalle fondamenta precarie su cui poggiano.

L’antico adagio secondo cui conoscere se stessi è conoscere gli altri, nel lavoro di Bajevic si traduce in un’esperienza personale che prevale su confini e contrasti, e si riveste di nuovi significati senza perdere per strada la sua forma originale. È una combinazione di delicatezza e schiettezza, dove le presunte vittime sono ritratte in una luce che ne condanna la sofferenza e ne evidenzia la dignità. L’aspetto collaborativo è in primo piano, e la partecipazione dell’artista alle azioni di gruppo con i suoi temporanei compagni di strada è l’ultimo passaggio di un processo di immedesimazione radicale disegnato per cancellare il ruolo di solito predominante dell’artista, come si può notare nella trilogia “Women at Work” (1999-2001): il biglietto da visita con cui Bajevic emerse a livello internazionale in occasione della Manifesta “balcanica” di Lubiana (2000) e della Biennale di Istanbul nel 2001. Women at Work – Under Construction (1999), il primo episodio della serie, era una performance di cinque giorni che vedeva Bajevic ricamare insieme ad altre cinque donne dei tessuti successivamente collocati sulle impalcature che ai tempi avvolgevano la facciata della Galleria Nazionale di Sarajevo. Le donne in questione erano ricamatrici professioniste, e il loro riposizionamento davanti a un edificio così centrale e autoritario, detentore del monopolio di istituzionalizzazione dell’arte, ne riscattava il ruolo e l’attività, considerati da una grossa fetta della società come fattori rispettivamente secondari e obsoleti. Su linee simili si muoveva Women at Work – The Observer (2000), una performance collettiva in forma di tableaux vivant, ispirata a uno dei (rari) dipinti del maestro olandese Frans Hals in cui compaiono solo donne vestite; ma era il terzo episodio, Women at Work – Washing Up (2001), quello destinato a far saltare una coordinata importante.

Washing Up percorreva lo stesso binario di Under Construction in senso opposto. Girato in un hammam, i bagni turchi riservati a sole donne, escludeva automaticamente la presenza del pubblico maschile alla performance, che consisteva ancora una volta in un’azione corale, dove Bajevic compariva discretamente fra un gruppo di donne intente a lavare panni su cui erano iscritti slogan coniati dal Maresciallo Tito. Quest’opera di purificazione, ripetuta energicamente per cinque giorni consecutivi, si trasformava progressivamente in un gesto di distruzione, lasciando i panni in questione ridotti in cenci.

Pochi anni prima Marina Abramovic aveva partecipato alla Biennale di Venezia con Balkan Baroque (1997), una performance di tre giorni in cui lavava altrettanto energicamente una montagna di ossa. È difficile immaginare due artiste con una poetica e un percorso più distante, ma è interessante notare come il gesto del lavare — un’altra pratica considerata tradizionalmente femminile — in quel determinato momento storico le accomunava nella ricerca di una forma espressiva che funzionasse sia come elaborazione di un lutto che come conservazione del dolore. Ma se per Abramovic Balkan Baroque era un viaggio di ritorno che avrebbe poi anticipato una serie di lavori volti a riscoprire le sue origini, nel caso di Bajevic Women at Work era il primo tassello di un mosaico costruito in un periodo in cui il mondo dell’arte stava risvegliando il suo interesse nei confronti di quella parte di Europa per molto tempo negata o esoticizzata.

Uno dei problemi emersi dalla lettura di questo fenomeno, e che purtroppo non riguarda solo Maja Bajevic, è che questa concentrazione su aspetti sociologici e politici ha finito inevitabilmente col gettare un’ombra su quelli personali.

Il lavoro di Bajevic attraversa entrambe queste sfere in modo trasversale, e un esempio calzante è la doppia personale grazie alla quale il pubblico italiano ebbe modo di vedere le sue opere da vicino nel 2002. L’installazione sonora Avanti Popolo (2002-05) consisteva in un labirinto di amplificatori dove era possibile udire una singola voce intonare una serie di inni nazionali e canti rivoluzionari. Aggirandosi per lo spazio si potevano attivare simultaneamente, generando una cacofonia che ne sbriciolava l’iniziale intenzione unitaria. Green Green Grass of Home (2002) era invece un video che vedeva Bajevic camminare su un prato ricostruendo virtualmente il perimetro della casa dei suoi nonni, un esercizio mnemonico dettato da un esilio imposto dai conflitti che continuavano ad attanagliare la ex-Jugoslavia. Se Avanti Popolo dichiarava espressamente le sue intenzioni con un duro colpo frontale, Green Green Grass of Home compiva un processo di erosione dello spirito graduale ma egualmente devastante. Il contrasto tra l’innocenza del gesto e la tragicità del suo significato era reso ancora più drammatico dallo scenario bucolico che lo ospitava, risvegliando sentimenti di nostalgia e solitudine.

A quel periodo risale anche Double Bubble (2001), tornato recentemente alla ribalta grazie all’ultima edizione di documenta (2007). Sul banco degli imputati questa volta c’è la religione, qui indirizzata attraverso una serie di frasi contraddittorie quanto veritiere (“Ho sparato a cinquanta persone durante la preghiera. Nel nome di Dio”), che ne sottolineano il ruolo separatista e intollerante offuscandone l’intenzione originale di riunificazione e comprensione.

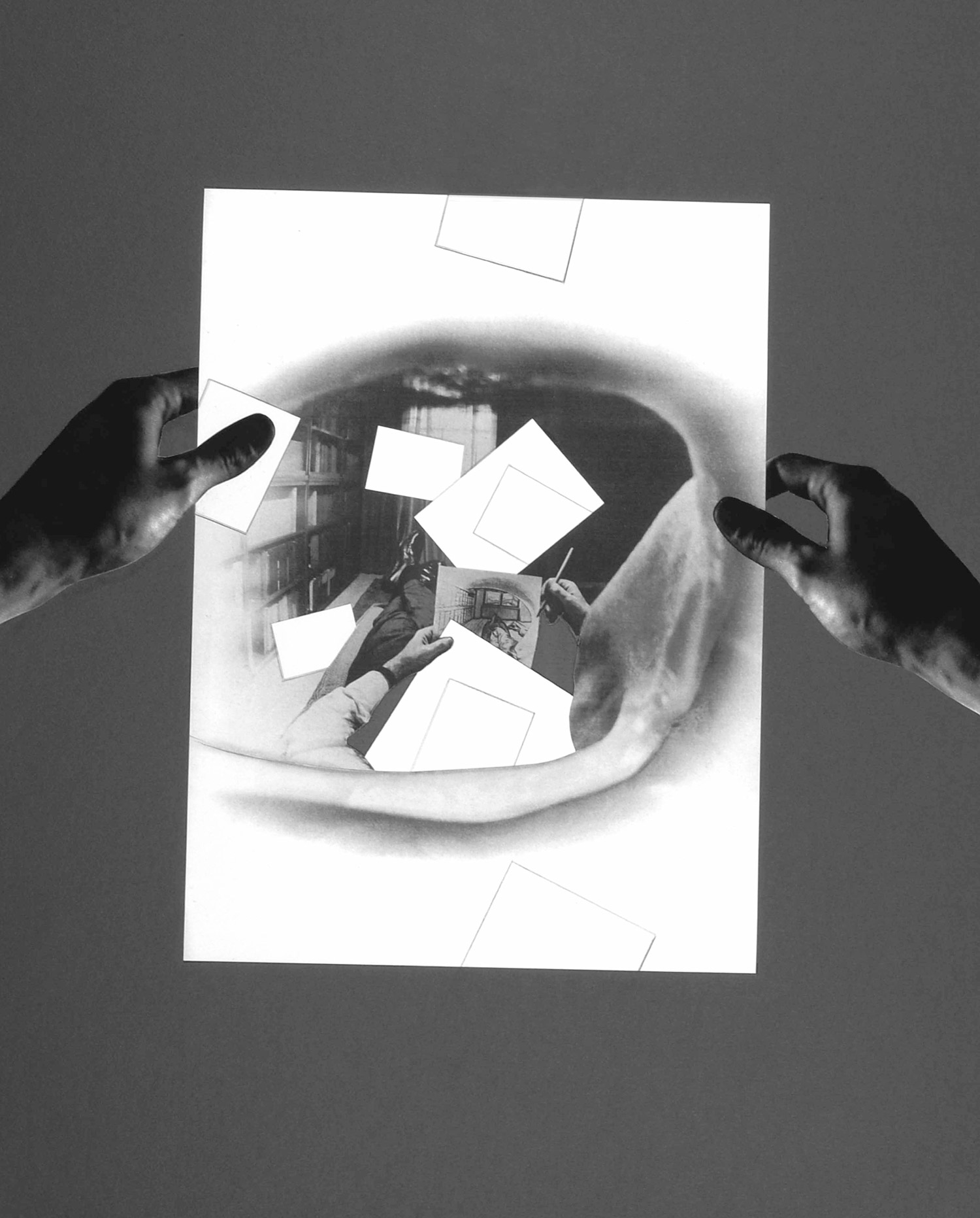

L’iniziale irruenza che ha caratterizzato Maja Bajevic sembra oggi aver trovato nuovi canali, aprendosi verso soluzioni formali più articolate che continuano comunque a riflettere la forza dei temi trattati senza diluirne l’essenza. Sculpture for The Blind/Le Voyage (2006), un viaggio nell’oscurità costruito per parafrasare il disorientamento che caratterizza la ricerca di una certezza ideologica o di una nuova collocazione geografica, e Vertigo (2007), un’incisiva raffigurazione dello scollamento tra mondo reale e immaginario, si avvalgono di una struttura avvolgente e suggestiva, dove la poesia e l’immaginazione prevalgono sulla narrazione. Bajevic non era nuova a composizioni astratte (basta pensare alla serie di diapositive “Haiku” realizzata nel 2005), ma indubbiamente in lei prevaleva il desiderio di comunicare il suo disagio senza sottigliezze o sotterfugi. Forse adesso quella che è venuta meno è la paura di non essere capiti. Il recente That Would Be All, Thank You (2008), un breve monologo anti-droga di una signora di mezza età recitato per quattro giovani dall’espressione a metà tra il perplesso e l’annoiato, sembra metaforizzare la tensione che esiste nel rapporto tra l’artista e il suo pubblico più che denunciare la posizione ambigua della società davanti a un problema che la affligge. La donna puntualizza in più di un’occasione che la sua è la presentazione di un fatto e non una predica. Con That Would Be All, Thank You, Maja Bajevic ha esorcizzato definitivamente questi timori, e un confronto tra il senso di vertigine di Avanti Popolo e quello di Vertigo è sufficiente per apprezzare la sua rinnovata abilità a dialogare con lo spettatore. Come Green Green Grass of Home, Vertigo è un invito a intraprendere un viaggio che trasporta in una dimensione dove questioni scottanti e angoli bui sono affrontati senza spirito paternalistico o con la presunzione di rivelare una verità. È un appello a partecipare in prima persona con i propri occhi e la propria testa a una realtà con cui è difficile misurarsi ma a cui non ci si deve assolutamente sottrarre.