Nel 2016 Maria Grazia Chiuri viene nominata direttrice creativa di Dior (collezioni donna: haute-couture, prêt-à-porter, accessori). Prima donna alla guida di una delle maison più carismatiche per quello che è l’immaginario condiviso della moda, dopo una sequenza di direttori creativi come Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons. Maria Grazia Chiuri dichiara da subito le intenzioni: lavorare nel riconoscere l’efficacia visuale dell’heritage del brand, riattivando, come un curatore, quelli che per lei, nel presente, sono gli elementi emblematici in dialogo con la sua personale poetica progettuale. Per arrivare a definire un universo Dior che parli alle nuove generazioni e per esprimere un concetto di femminilità contemporanea. Non solo quindi il gesto di ridisegnare una silhouette, ma sollecitare nelle donne – con una serie di azioni e prese di posizione – una nuova consapevolezza della femminilità integrata dalle istanze del femminismo.

Maria Luisa Frisa: L’abito bianco, il peplo, che ha aperto la sfilata della collezione Haute Couture (Fall 2019) con ricamata la domanda “Are Clothes Modern?” di Bernard Rudofsky ha marcato forte e chiaro una tappa recente del tuo percorso. Fin dalla prima sfilata Dior hai trovato nei titoli di alcuni libri per te seminali il modo di esprimere una tua posizione. Credo che citare Rudofsky abbia significato dichiarare una maggiore consapevolezza come progettista. Perché hai deciso di fare quell’abito?

Maria Grazia Chiuri: Leggere e guardare il catalogo di Rudofsky, che seguiva la mostra “Are Clothes Modern?” del 1944 al MoMA di New York, mi ha dato molte consapevolezze rispetto al mio modo di progettare. L’aspetto più importante è l’idea dell’abito come spazio per il proprio corpo: l’abito è lo spazio dove mettiamo il nostro corpo. Quest’analisi, fatta da un grande architetto per una mostra destinata a stabilire se la moda potesse o no avere accesso al MoMA, essere considerata design, mi ha dato molti spunti di riflessione. Ho ritrovato il perché del mio modo di agire come progettista. È stata una presa di coscienza che mi ha fatto riconsiderare tutto il mio lavoro. E mi ha condotto anche a guardare con altri occhi la storia della moda italiana.

MLF: Hai dichiarato infatti di aver compreso solo recentemente la tua identità come progettista italiana, portatrice di una specificità complementare e diversa rispetto a un’idea francese della moda.

MGC: La ragione fondamentale per cui credo di aver preso tardi coscienza di molti aspetti della mia professione e del mio modo di interpretarla è che in Italia per molto tempo il fare moda è stato vissuto più come un processo spontaneo, senza maturare il modo o le basi culturali per riflettere sul suo valore. Anche la mia generazione (quella che si è affermata tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila) ha studiato moda più con un intento pratico – fare bei disegni, esprimere la propria creatività – senza riflettere sulla complessità degli elementi che la definivano in un sistema diventato globale. Credo che la particolarità e la forza della moda italiana risieda nel suo legame con l’industria. Se penso oggi al mio percorso, al lavoro condotto con le sorelle Fendi, ma anche alla mia prima esperienza con una piccola azienda di scarpe e poi con Chiara Boni a confronto con il GFT (Gruppo Finanziario Tessile), mi rendo conto di essere cresciuta in una relazione costante tra creatività e industria, senza avere mai dubbi. Credo che noi italiani abbiamo avuto una sorta di complesso, rispetto a un’idea della moda di matrice francese, al mito del creatore come artista, disinteressato ai metodi produttivi della sua ‘arte’. In qualche modo questo complesso non ci ha permesso di promuovere in modo adeguato il valore dell’identità italiana del fashion designer. Ho capito solo recentemente, anche nel confronto con la Francia, che semplicemente sono storie diverse. Il mio modo di progettare è italiano nella capacità di tenere insieme la ragioni della creatività con quelle dell’industria. Quando sono arrivata a Dior, pur inserendomi in una struttura profondamente francese, ho cercato di mediare. Dior non è un’entità univoca, monolitica: in settant’anni di storia ha avuto designer diversi sia per formazione che per nazionalità, che si sono rapportati al brand attraverso punti di vista differenti.

MLF: Arrivata a Dior, le tue dichiarazioni sono state improntate dal massimo rispetto per la storia del marchio. Rapportarti con l’heritage di monsieur Dior, come con quello di tutti i direttori creativi che c’erano stati prima di te, è stato l’incipit per dare forma contemporanea all’immaginario del brand.

MGC: Dentro Dior c’è grande libertà, ogni direttore creativo può esprimersi nella propria lingua. Il mio approccio curatoriale rispetto al brand è dipeso anche dalla consapevolezza di averlo percepito dall’esterno come un puzzle composto dalle diverse personalità che avevano contribuito a costruire la notorietà del marchio. Proprio da quel puzzle derivava la mia personale visione di Dior.

MLF: Il manifesto della tua prima sfilata è stata una maglietta bianca con il titolo del saggio della scrittrice e attivista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie “We Should All Be Feminist” [Dovremmo essere tutti femministi]. Una T-shirt manifesto, ma soprattutto, una postura attivista per affrontare la femminilità oggi, in una sorta di progetto infinito del femminile. “L’indicibile fortuna dell’essere donna”, scrive la filosofa Luisa Muraro.

MGC: Ci sono cose nella vita che semplicemente accadono. C’è stato un momento particolare in cui riflettevo sull’essere donna e sulla femminilità. Quelle riflessioni hanno incrociato un brand che della femminilità ha fatto il suo nucleo essenziale. Quando ho deciso di accettare la prova Dior non mi sono neppure resa conto di quanto la congiunzione delle due cose potesse essere sfidante. “Questa è una visione stereotipata di femminilità, la femminilità oggi è molto più sfaccettata e complessa” fu la mia prima reazione. Non so se avrei avuto la stessa posizione a riguardo se questa congiunzione astrale fosse avvenuta in un altro momento della mia vita. In ogni caso, prima che all’esterno, dovevo far capire ai miei interlocutori che dovevamo parlare di femminilità in modo più articolato e il confronto con le nuove generazioni di attiviste è stato fondamentale.

Per l’ala radicale sembrava impossibile conciliare l’essere femminista con il fare moda. Leggere Chimamanda Ngozi Adichie, e poi entrare in contatto con lei, è stato cruciale per me: lei veniva da tutt’altro mondo, non sapeva neanche lontanamente cosa fosse la moda nel suo essere sistema, però aveva un linguaggio estremamente efficace e parlava delle donne anche in modo divertente. Poi, mi viene in mente l’atteggiamento critico di Tracey Emin, un’artista che seguo appassionatamente. La prima conversazione che ho avuto con lei è stata su quanto la moda fosse produttrice di stereotipi. Probabilmente non siamo stati abbastanza vigili, io per prima. Non ci siamo resi conto di promuovere e incentivare dei precisi modelli, diametralmente opposti alla ragione per cui amavamo la moda, che per noi era libertà di espressione e rappresentazione di sé. Istintivamente, sentivo che certe cose non funzionavano ma solo più tardi ho capito il perché, o quanto meno l’ho razionalizzato. Per questo sono fondamentali i dialoghi con le artiste femministe, perché loro su certi argomenti hanno riflettuto e lavorato tanto.

MLF: Le tue collaborazioni con artiste spaziano tra generazioni e paesi diversi. Mi vengono in mente le grandi installazioni per i tuoi show di Judy Chicago o Penny Slinger.

MGC: Il confronto con gli altri alimenta la mia creatività. In Dior ho la grande opportunità di raggiungere persone, penso anche a studiose come Linda Nochlin o Anne Grossfilley, con cui normalmente non è così facile entrare in relazione. È la scoperta degli altri, anche perché pensare che la moda oggi sia solo fare bellissimi abiti, bellissimi oggetti, è riduttivo. La moda è assolutamente anche questo, ma credo che debba comunque nascere da un dialogo inclusivo e interdisciplinare, perché la moda parla del nostro tempo e della nostra società. Desideravo lavorare con una serie di artiste da un po’, ma non era mai stato possibile: queste collaborazioni sono impegnative a tutti i livelli. In Dior, finalmente, questo può accadere.

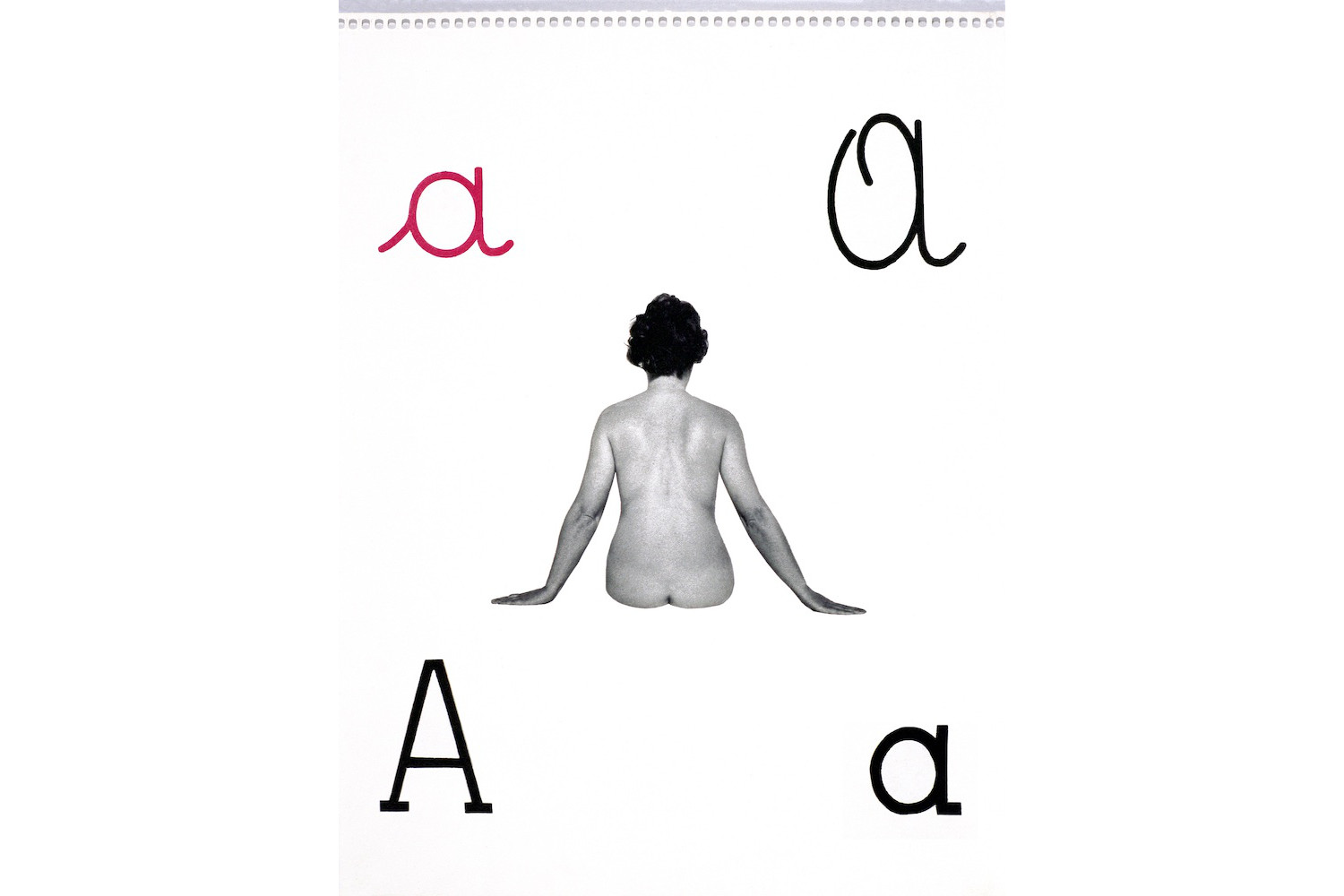

MLF: Tra le tue collaborazioni, vorrei che tu mi raccontassi quella con l’artista italiana Tomaso Binga, alias Bianca Pucciarelli, il cui lavoro non è riconosciuto come meriterebbe.

MGC: Lei è energia pura. La ragione per cui mi è piaciuto lavorare con Bianca – e mi piacerebbe lavorare anche con altre artiste italiane della sua generazione – è che hanno una creatività incredibile ma una difficoltà nel far sentire la loro voce. Ero andata da lei affascinata da un suo lavoro degli anni Settanta, ma Bianca voleva fare cose nuove e me lo ha comunicato in modo molto diretto. L’arte è urgenza, una necessità. L’anno scorso, poco prima dell’inizio della sfilata al Musée Rodin, Bianca mi ha chiesto di entrare in scena e proclamare. Le ho detto immediatamente di sì e il team Dior in cinque minuti ha attrezzato tutto per la performance. Aveva più opzioni in testa poiché aveva scritto delle nuove poesie ed era vestita in modo molto preciso, aveva scelto tra suoi abiti quelli realizzati in prima persona: fin da quando è giovane progetta e realizza i suoi vestiti con patch e ricami.

MLF: Per l’ultimo show, “I say I”, subito prima del lockdown, hai collaborato con il collettivo Claire Fontaine. Com’è stata questa esperienza?

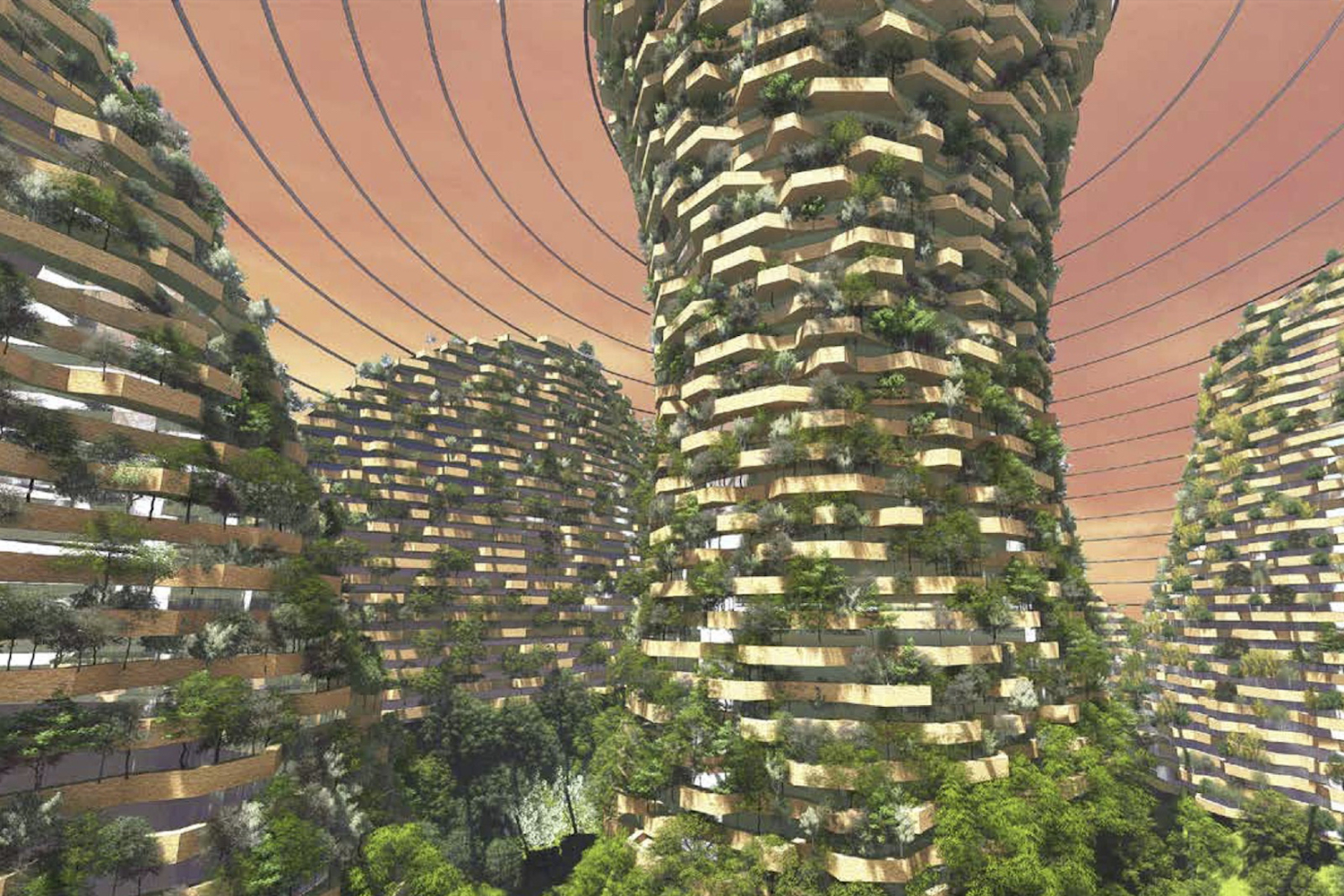

MGC: Avevo visto un loro lavoro – realizzato a partire dagli scritti di Carla Lonzi – che dalla militanza nell’arte passava, con radicalità, a quella femminista nella mostra “Corpo a Corpo” alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma (2017). Così, mentre stavo lavorando all’ultima collezione – una sorta di diario visivo della mia formazione in cui anche Carla Lonzi ha un ruolo importante – mi è tornato in mente quel lavoro. Io dico io (1977)1 di Lonzi è diventato il titolo della sfilata (è l’omonimo titolo di una mostra dedicata a un ampio gruppo di artiste italiane che inaugurerà a ottobre, sempre alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna). Insomma, dovevo lavorare con Claire Fontaine, era una esigenza ed è stata una esperienza straordinaria. Il set della sfilata era un’opera immersiva, non lo sfondo di una collezione. La passerella sembrava annullata, il pavimento era fatto di pagine di giornale – pensa che nell’idea iniziale dovevano esserci gli articoli sul Coronavirus pubblicati sui quotidiani – e le scritte al neon di colori diversi come “We Are All Clitoridian Women”, piovute dal soffitto, misuravano lo spazio.

MLF: Tu ami molto anche il Surrealismo, che hai evocato in molte tue collezioni, soprattutto attraverso le artiste. Mi viene in mente che Leonor Fini aveva fatto la sua prima mostra a Parigi nella galleria di Christian Dior. Qual è la ragione della tua attrazione per questo movimento?

MGC: Fondamentalmente è la centralità del sogno, tutto ciò che è legato al sogno è affascinante. È un movimento che ha avuto tantissime protagoniste donne, anche se non sono riconosciute, soprattutto quelle che hanno lavorato in aree periferiche, come il Sud America. Trovo tutta questa corrente estremamente poetica. Le immagini surrealiste riescono a rendere visibile quello che di per sé è invisibile. Sono incuriosita dal mistero e dal magico, che offrono anche un modo per esorcizzare la morte e l’incertezza del futuro.

MLF: In questo hai trovato una sponda in monsieur Dior, che frequentava le chiaroveggenti, no?

MGC: Era ossessionato. È l’umanità che ha bisogno di definirsi, di immaginarsi un futuro. All’insicurezza opponi l’idea che puoi prevedere il futuro. Ti rende l’ignoto un po’ più accettabile. E poi ho letto recentemente che la magia richiede controllo. Un concetto che si sposa bene con la moda.