Tra i primi disegni di Maria Lai (1919 – 2013), un nucleo compatto è formato da ritratti di donne sarde al lavoro: capelli raccolti, sguardo intento, profili tracciati con poche righe nere a china o matita, tra campiture piatte di colore. Il tratto è deciso, elastico, tanto che, quando i disegni vengono esposti alla galleria L’Obelisco di Roma nel 1957, i critici ne sottolineano – per inesorabile cliché di turno – il carattere “maschile”. Lai disegna fin da piccola: prima di mettere piede a scuola, a nove anni, è vissuta nella casa di campagna degli zii a Cardedu, dove l’aria era più salubre rispetto a Cagliari. Lì poteva scarabocchiare sulle pareti con il carbone del camino, abituandosi a usare tutto il braccio, anziché la sola mano. Poi ha studiato: al liceo artistico di via di Ripetta a Roma e all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dal ’43 al ’45, con Arturo Martini, deciso a scoraggiare gli slanci creativi della “pupa” proveniente da una “terra vergine” (sic), ostinatamente decisa a non farsi scoraggiare. “Entrai nel suo mondo come un fastidio, ma in qualche modo lo incuriosivo”, raccontava l’artista. “Oggi so che ci eravamo incontrati per comunicarci qualcosa che sarebbe andato oltre quel tempo. Durante quasi tre anni di frequenza alle sue lezioni vivevo una condizione di disagio con insicurezze e incantamenti, e nello stesso tempo sentivo di essere nel posto giusto, più che a Roma, più che in Sardegna”[2]. Per Lai, quei disegni segnano – con forza – anche il ritorno al lavoro, dopo la fine della guerra, il rientro a Cagliari in famiglia, una lunga depressione e la decisione di ritrasferirsi nella capitale. Dove riparte dalle proprie origini.

Anziché sui volti, Lai si concentra sui gesti: il cesto sotto al braccio, la brocca sulla testa, la schiena china sul catino, le braccia che si piegano a impastare il pane, il piede nudo che aiuta a filare. Ma se quei gesti stilizzati sono arcaici e già sull’orlo dell’estinzione, la traduzione che Lai ne offre è contemporanea: il cortocircuito consapevole tra passato e presente, così come la capacità di parlare simultaneamente il linguaggio di entrambi, caratterizza tutta la sua produzione. Quelle azioni femminili che lei stessa non è tenuta a compiere – per ceto e perché libera di scegliere la propria strada professionale – diventano il suo materiale preferito, mentre assume il ruolo di tradition bearer, ovvero “portatore di tradizione”, come la convenzione UNESCO del 1996 definisce chi, all’interno di una comunità, si fa portavoce del “patrimonio culturale immateriale”[3], ricreandolo e trasmettendolo alla generazione successiva. Appropriandosi di quei saperi intangibili iscritti nel corpo e nella gestualità, Lai dà loro nuova sostanza e continuità nel presente. “Il fatto che le radici non appaiano chiaramente”, ha dichiarato, “non significa che non ci siano o che non siano la parte più determinante del mio lavoro. Ciò che appare, cioè la cultura contemporanea, che senz’altro ho acquisito fuori dalla Sardegna, e che mi permette un dialogo col mondo, è solo la punta dell’iceberg. […] Ho dietro di me millenni di silenzi, di tentativi di poesia, di pani delle feste, di fili di telaio”[4].

La sua scelta di raccogliere l’eredità “preistorica” – come la definisce – della propria cultura è in linea con il percorso di amici fraterni come il romanziere Giuseppe Dessì (suo dirimpettaio a Roma) e Salvatore Cambosu, suo insegnante al liceo e poi mentore, che proprio a Maria detta le pagine di Miele Amaro, fondamentale raccolta di leggende, storie, canti e tradizioni sarde, pubblicata da Vallecchi nel 1954, con un disegno dell’artista in copertina: una ragazza in costume tradizionale, con gonna rossa a pieghe, corpetto ricamato e scialle nero in capo. Nello stesso periodo, l’etnologo Ernesto De Martino, autore de Il mondo magico (1948) insegna (dal ’57) all’Università di Cagliari e scandaglia le tradizioni locali, mentre tra intellettuali e politici sardi si sviluppa il dibattito sul Piano di rinascita, che condurrà a un’industrializzazione – anche violenta – dell’isola. Rifacendosi ai Sette Sermoni ai morti di Carl Gustav Jung, Lai spiega che l’arte nasce dalla paura. Un’affermazione che si può interpretare in relazione ai suoi fantasmi individuali, ma anche ai timori condivisi di una perdita d’identità collettiva – la perdita di una “patria culturale”, per usare la definizione di De Martino – minacciata dall’avvento della modernità. È in questa chiave, che credo vada interpretato il ricorso di Lai alla dimensione magica, che in Sardegna è per tradizione patrimonio femminile, lasciato in eredità, insieme all’arte della tessitura, dalle janas, le fate benefiche che abitano nelle domus (sepolture pre-nuragiche scavate nella roccia, a forma di piccole case). Identificandosi con la figura di Maria Pietra, la maga protagonista del racconto “Cuore mio” di Miele Amaro (cui dedicherà, nell’intero arco della sua carriera, numerosi testi, disegni, libri cuciti, performance, sculture di ceramica e di pane), Lai rifonda e rinnova anche il mito della propria creatività.

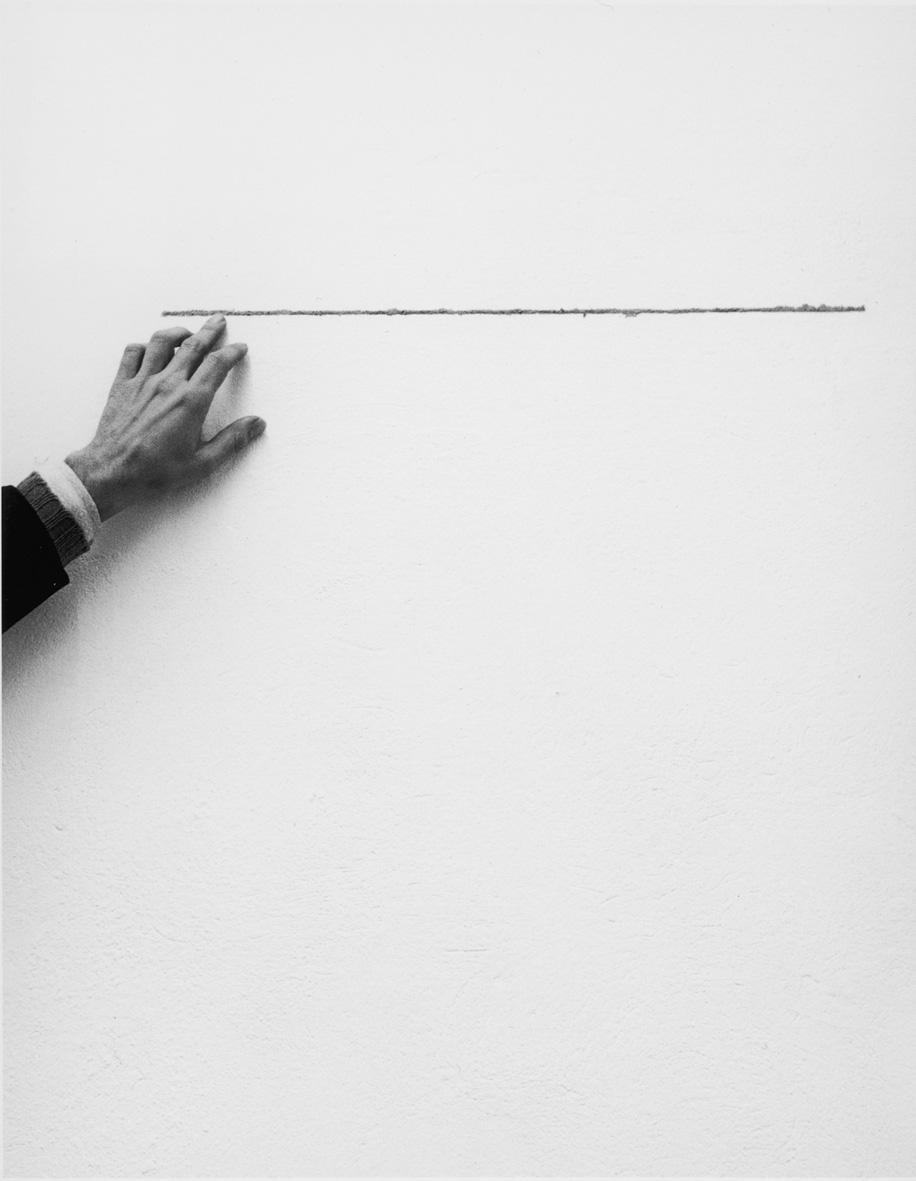

“Le donne producono tessuti con immagini costruite nell’ordine di un ritmo, e insieme ricche di continui mutamenti di forme e di colori. Queste opere cambiano la storia del mondo. La creatività femminile contagia il maschile. Le immagini passano dai fili alle pietre, dai simboli ai significati. Nasce l’alfabeto, la comunicazione attraverso il tempo e lo spazio, la memoria. La memoria si allarga e si fa ritmo. Con la memoria matura la trasformazione dell’essere umano: nasce il poeta, un concentrato di uomo, donna e divinità”[5]. Alle janas (la cui origine è narrata da Dessì ne La leggenda del Sardus Pater[6]), che un tempo erano api, si deve l’invenzione del telaio e il rigore delle geometrie. È attraverso la serie dei Telai che Lai torna a esporre con una personale alla galleria Schneider di Roma, nel 1971, al termine di un altro periodo di attività silenziosa in studio, lontana da tutto. Per ritrovare un modo personale e “povero” di misurarsi con la scultura, ha scomposto il supporto più classico della pittura – la tela intelaiata e montata – e l’ha intrecciato con trame, spaghi, fili di paglia, mollette, posate di plastica e stecche da ghiacciolo, trasformandolo in un immaginario, quanto inservibile telaio da tessitura. È l’avvio di un periodo prolifico. Da lì a poco, Lai inizia il ciclo delle Tele cucite, veri e propri collage di stoffe annodate e imbastite, di grandi dimensioni, via via sempre più astratte. In parallelo, inizia a lavorare a due serie di libri-oggetto, comunque illeggibili: quelli “rilegati” in copertine di pasta di pane cotte al forno (dalla fine degli anni Settanta), quasi a renderne commestibile il contenuto, e quelli ricamati con la macchina da cucire, imitando con l’ago l’andamento lineare della scrittura, dai quali lascia pendere grovigli di fili colorati (Libro Scalpo [1978]). Sono le opere con le quali partecipa alla Biennale di Venezia del 1978, nella sezione “Materializzazione del Linguaggio”, a cura di Mirella Bentivoglio: una collettiva di sole artiste, focalizzata sulla relazione tra segno, identità e codificazione di una “lingua” individuale, radicata nei gesti e nella dimensione corporea. Che per Lai passa attraverso un altro retaggio al femminile: il ricordo delle lenzuola che la nonna rammendava con lunghe cuciture, e che a lei bambina sembravano righe di un testo da decifrare. Coeva è anche Autobiografia, una serie di quadretti appesi “faccia al muro”, lasciandone visibile il telaio retrostante in legno chiaro, a volte dipinto, a volte vuoto, con grovigli di filo scuro che ricadono dai bordi, come lunghi capelli ribelli. Non è con le parole ma con i silenzi che Lai preferisce comunicare – come sottolinea Emanuela De Cecco, nel suo saggio Da vicino, vicinissimo…[7] –, ma ritrova una voce e un ruolo pubblici nel momento in cui s’immerge fino in fondo nel tessuto della propria comunità.

Quando il comune di Ulassai, il suo paese natale in Ogliastra, chiede a Lai di realizzare un monumento ai caduti, l’artista rifiuta la commissione – e sembra di risentire l’eco di Martini, che definiva la scultura “lingua morta” e cimiteriale – ma rilancia proponendo un monumento (immateriale, gratuito, gioioso) per i vivi: un’azione che leghi insieme tutto il paese e i suoi abitanti. Nasce così, dopo un lungo lavoro “relazionale” di preparazione e coinvolgimento di tutte le famiglie del posto, Legarsi alla montagna (1981), l’opera più nota di Lai, immortalata in una serie di foto in bianco e nero di Piero Berengo Gardin (poi colorate dall’artista) e in un bel film di Tonino Casula, dove il contrasto tra i tradizionali vestiti e fazzoletti neri delle donne e l’azzurro squillante del tessuto “moderno” segnano l’incontro tra due epoche. Grazie alla donazione di alcune grandi pezze di tela jeans, si confezionano strisce di tessuto, congiunte insieme fino a creare un chilometrico nastro che viene fatto correre di casa in casa, legando un’abitazione a quella adiacente, ed esplicitando le relazioni tra vicini: un semplice nodo tra estranei, un fiocco decorato con pani pintau (“scolpiti” magistralmente e donati nelle occasioni speciali) per amici e parenti. Dopo aver fatto il giro del paese, il nastro viene fatto arrivare fino in cima alla montagna che sovrasta Ulassai da tre scalatori, tra gli applausi. È una grande festa e insieme una scultura sociale, che Lai ha modellato ispirandosi a una fiaba locale: quella di una ragazza che riesce a scampare a una frana grazie all’apparizione di un nastro azzurro. Un rito contemporaneo per vincere il timore di essere travolti, spazzati via, cancellati.

Lai e Studio Stefania Miscetti, Roma.

Leggende, fiabe e racconti – il sostrato dell’immaginario collettivo – emergono dai tanti libri cuciti a cui Lai lavora negli anni successivi, usando stoffa, tela grezza, tela jeans, pellicole trasparenti (dagli originali, trae poi i suoi libri d’artista a stampa, pubblicati dalla casa editrice cagliaritana Arte Duchamp). Ma s’impegna a ricostruire uno spazio di racconto e conversazione anche fisicamente: sempre a Ulassai, con i fondi stanziati per il monumento mai eretto, Lai ripristina l’antico lavatoio, luogo quotidiano d’incontro delle donne, coinvolgendo nella realizzazione in situ di una fontana anche l’amico scultore Costantino Nivola. Con il tempo, crea in paese una dozzina di progetti site-specific permanenti, che fanno di Ulassai un museo a cielo aperto, e nel 2006 vi inaugura la Stazione dell’Arte, cui dona una cospicua collezione di opere. Interviene anche in altri centri della Sardegna: a Villasimius, per Reperto (1982), coinvolge i ragazzi delle scuole, invitandoli a giocare con le parole e il tempo, trasformando moderni oggetti di scarto rotolati nella sabbia, in reperti archeologici del futuro, racchiusi in teche di plexiglas. L’anno successivo organizza a Orotelli una performance che attraversa le strade, trasformandole in alveare, per approdare fino alla casa di Cambosu. Si misura con il teatro, sia in collaborazione con la compagnia Fueddu e Gestu, sia partecipando a progetti di teatro per ragazzi in giro per tutta l’Italia. L’educazione e la dimensione ludica, intesi come spazio orizzontale e libero di sperimentazione e crescita individuale, non regolamentata dalle norme dei lessici prestabiliti, assumono un’importanza crescente negli ultimi anni della sua vita. E mentre il mondo ufficiale dell’arte inizia a prestarle un’attenzione crescente (nel 2008, è tra i partecipanti a “Italics”, a cura di Francesco Bonami, a Palazzo Grassi di Venezia e al Museum of Contemporary Art di Chicago), lei inventa giochi, tabelloni, filastrocche e workshop, dove “il bambino moltiplicato incontra i tanti io della sua crescita affidata al gioco, alle favole, alle opere d’arte”[8]. Una lingua viva, reimpastata e fatta levitare, condivisa.