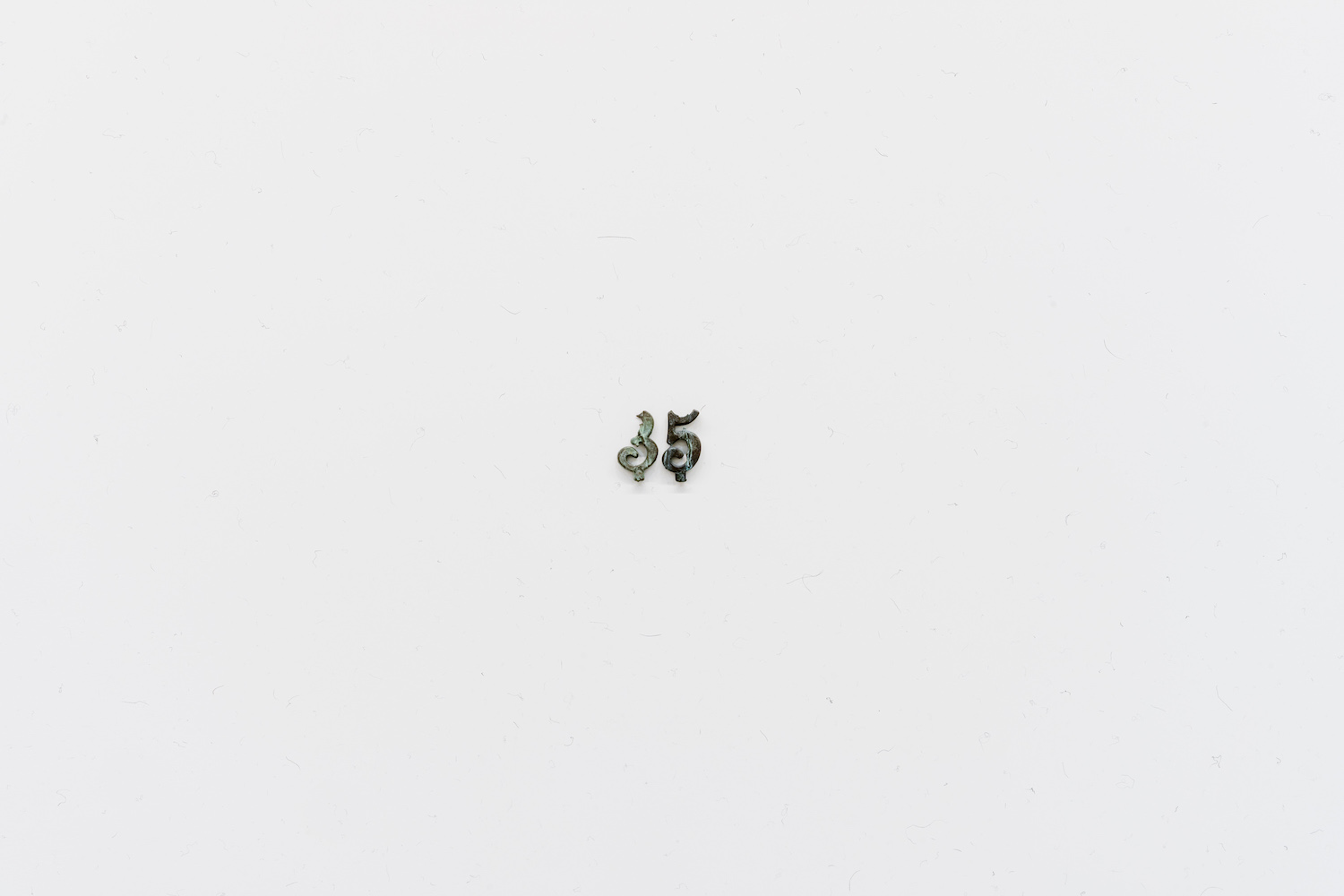

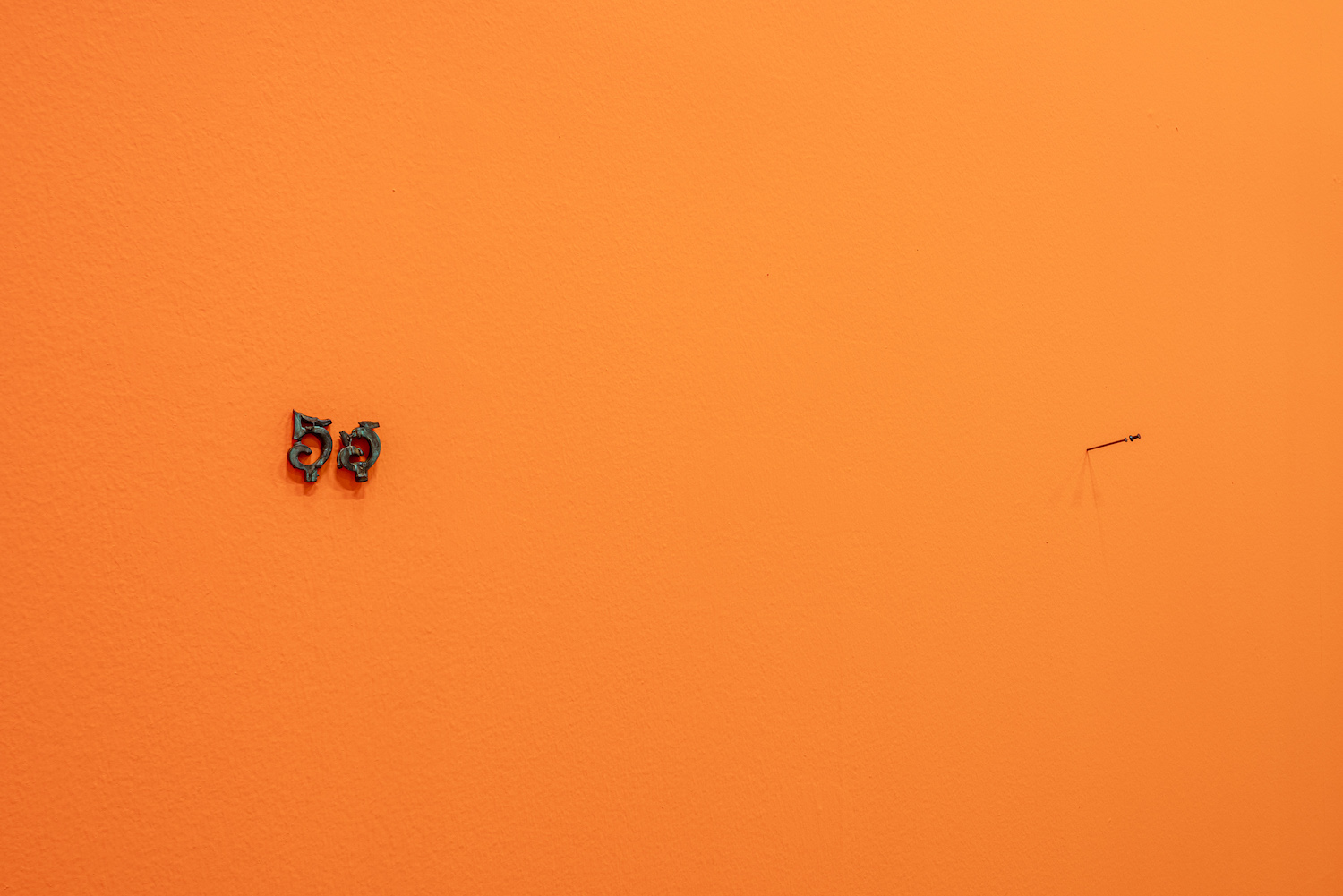

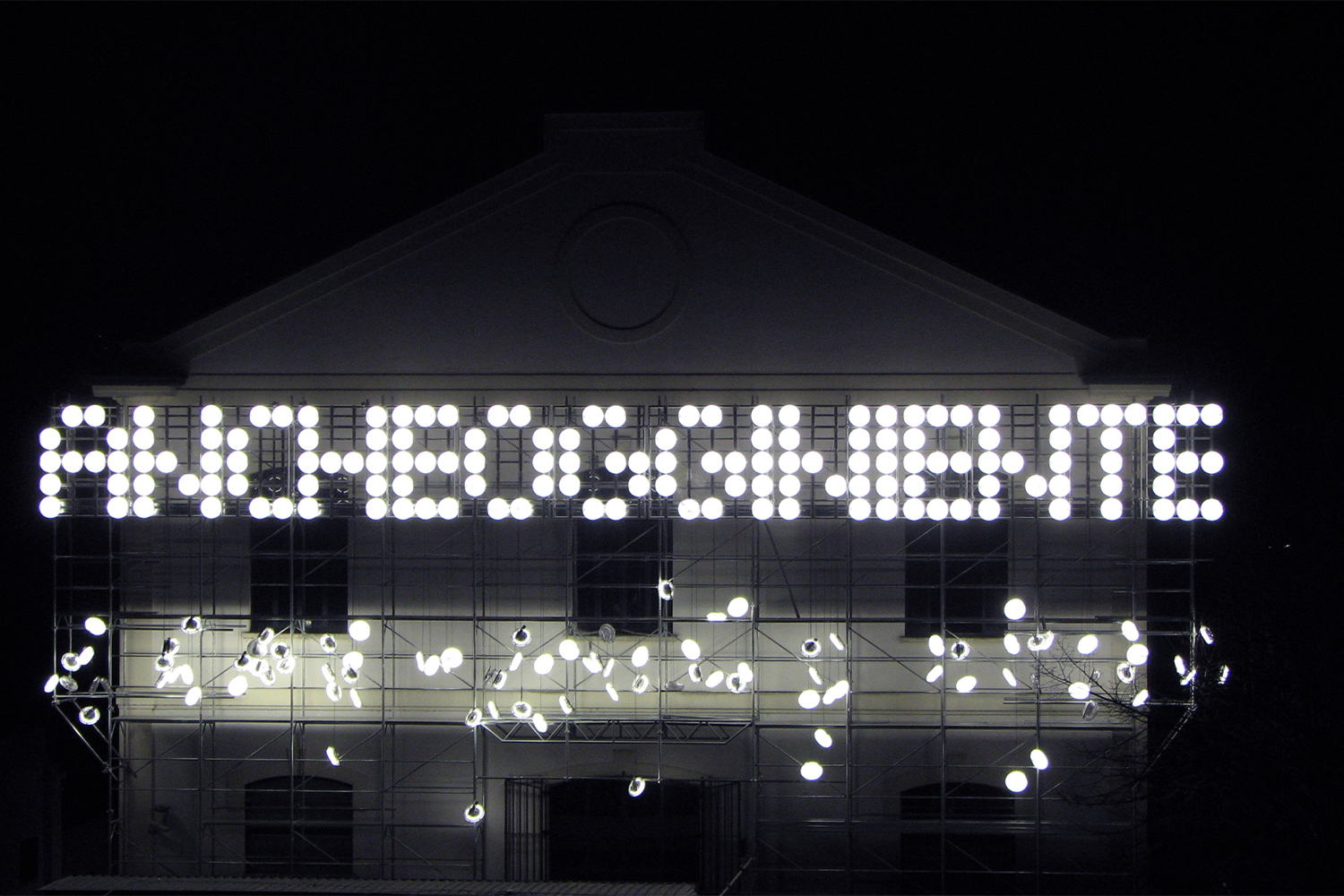

“Manca Anima”. Il racconto della personale di Massimo Bartolini, “Hagoromo”, (curata da Luca Cerizza con Elena Magini) può partire da qui: dal neon rosso che riprende un motto scritto all’epoca dell’Inquisizione. Nonostante le dimensioni ridotte, l’opera è lunga 60 centimetri e alta 10, e la collocazione, a metà del percorso espositivo, Manca Anima (2016) regge in modo convincente la responsabilità affidatale, quella di essere l’incipit di un discorso sul tempo. Un tempo che Bartolini, nell’intervista pubblicata in catalogo, definisce “ameboide”: “Immagino il percorso del tempo come uno strano animale, un’ameba dalle infinite propaggini i cui bordi sono percorsi dagli eventi che, in certe anse, si incontrano”. La metafora è puntualmente restituita dalla disposizione delle opere lungo le pareti, tre decenni di pratica artistica narrati senza seguire un ordine cronologico. Bartolini interviene sulla dialettica inizio/fine, tipica della concezione lineare del tempo, collocando alle estremità, nelle sale che possono servire sia da entrata sia da uscita, due sculture pressoché identiche, fusioni in bronzo di terra arata (Basement, 2011–12). L’effetto disorientante, che banalizzando potremmo definire “loop”, si amplifica grazie ai piccoli numeri che scandiscono il perimetro dello spazio: Cerapersa (2017–22) consiste in sessanta candeline di compleanno che partono dalla destra di Manca anima e giungono alla sua sinistra. Una sorta di conta spassionata, equivalente all’età dell’artista, dentro la quale s’inseriscono le altre opere. La più imponente, che da sola basterebbe a garantire la riuscita della mostra, è l’installazione sonora In là (2022), una struttura, realizzata in tubi di alluminio, che a primo impatto può ricordare un ponteggio. Di fatto è un titanico strumento musicale ancorato al soffitto del museo che riproduce la partitura polifonica creata ad hoc da Gavin Bryars. A ogni sala corrisponde una melodia diversa, pertanto il rapporto fra spettatore e suono diventa mobile, fisico, se consideriamo poi che In là taglia lo spazio letteralmente in due. Percorriamo un lato, raggiungiamo il fondo, e infine torniamo dal lato opposto. Man mano che notiamo i particolari – come i fermi di plastica che occludono le bocche ricavate nei tubi, o i pochi centimetri che separano l’installazione dal pavimento –, emerge il contrasto fra la dimensione spirituale dell’organo, la sua leggerezza, e la dimensione corporea del metallo che rimanda al lavoro manuale.

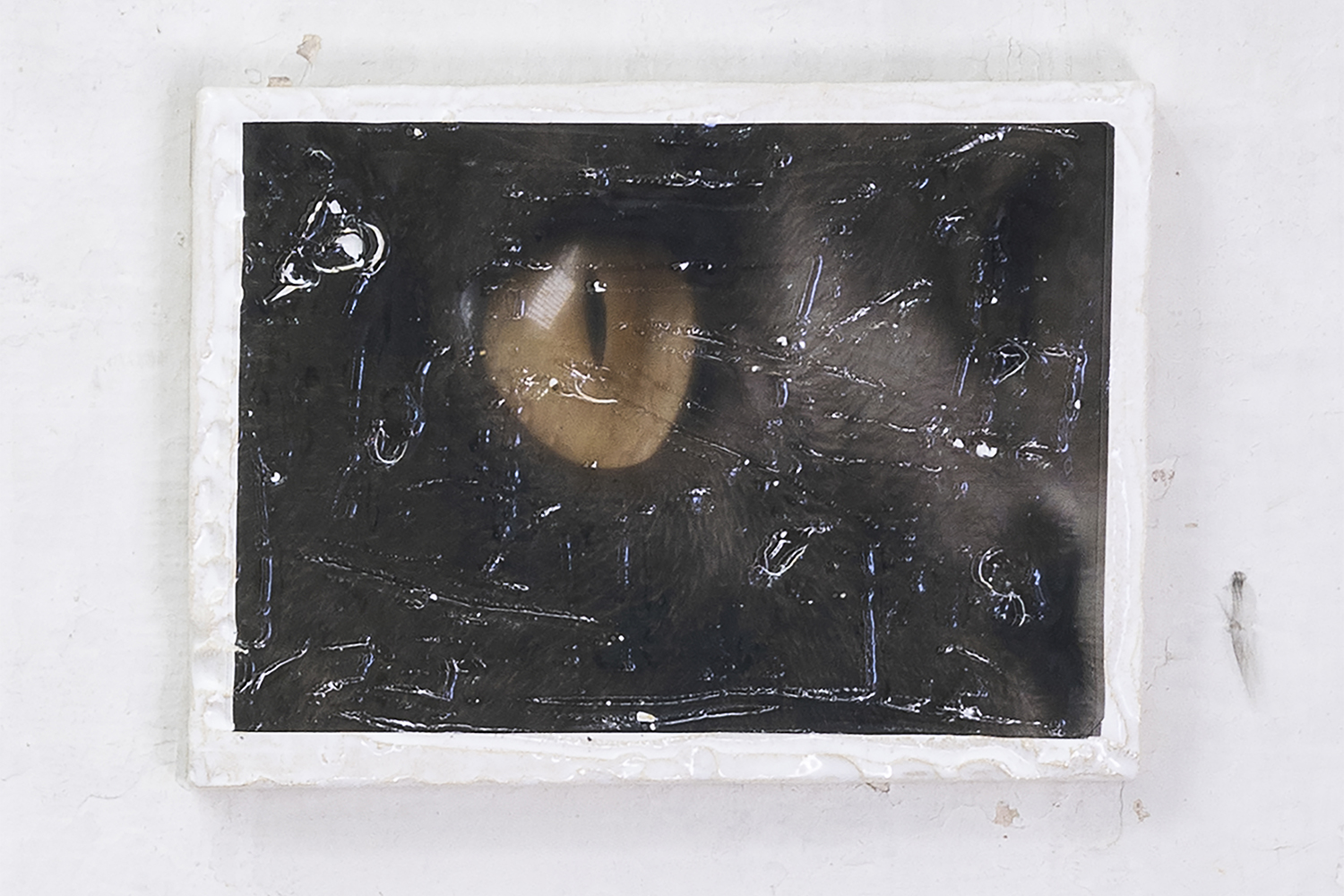

Al pari di altre opere, le già citate Basement e Cera persa ma anche le Rugiade (2006–in corso), quadri in cui gocce sintetiche sono spruzzate su superfici cangianti, In là si serve di materiali che, ricontestualizzati, assumono una nuova funzione. Da questo presupposto, vale a dire che il materiale riesca ad attivare possibilità inedite, nascono anche i celebri Omaggi (2000–in corso), i riferimenti più o meno espliciti alle vite e alle opere di intellettuali che hanno segnato il percorso di Bartolini. Ma, soprattutto, nascono piattaforme come Conveyance (2003): una panca ad anello cinge una vasca circolare dove, tramite l’azione di un motore, si produce un’onda perpetua d’acqua limacciosa. Ancora una volta possiamo raccogliere l’invito di Bartolini a rallentare; a capire che l’opera può aprirsi alla trasformazione, alla critica delle convenzioni con cui ci relazioniamo verso l’esterno.

Proseguendo la visita, riceviamo conferma di tutto ciò dall’installazione Hum (2012), una raffinata sinestesia dedicata a Glenn Gould. Nell’angolo della sala, colorata a bande verticali secondo tonalità che corrispondono alla nota del Sol, un giradischi e un amplificatore trasmettono il celebre mormorio del pianista mentre esegue Bach. Grazie all’ottimo doppiaggio di Nicholas Isherwood, il suono – se accolto – alla lunga trasforma l’esperienza estetica in un’esperienza meditativa. In sostanza: tanto il tempo lineare prevede forme di calcolo e controllo, tanto “Hagoromo”, nelle sue sembianze ameboidi, nel suo ripetersi sempre uguale e diversa, apre alla possibilità. All’imprevisto che favorisce la deviazione.