I libri e gli artisti hanno in comune la necessità di essere guardati e letti per poter sopravvivere. Senza un osservatore o un lettore, a entrambi non resta che la possibilità di essere nidi di polvere.

La qualità dello sguardo o la comprensione del lettore non ha quasi mai importanza. All’inizio della creazione di un’opera, basta che l’interesse di qualcuno compensi la solitudine e inquietudine di chi con essa osa manifestare i suoi dubbi o certezze.

Dire alla gente e ai tuoi che cerchi di guadagnarti da vivere facendo il manifestante pubblico di dubbi è una prova del fuoco. Quando comincia, il creatore è una fonte inesauribile di curiosità e desiderio, dopo poco è un’attesa di risultati e alla fine è quasi sempre una disillusione che svanisce fra le realtà del quotidiano. Ma a volte… è una promessa di universo.

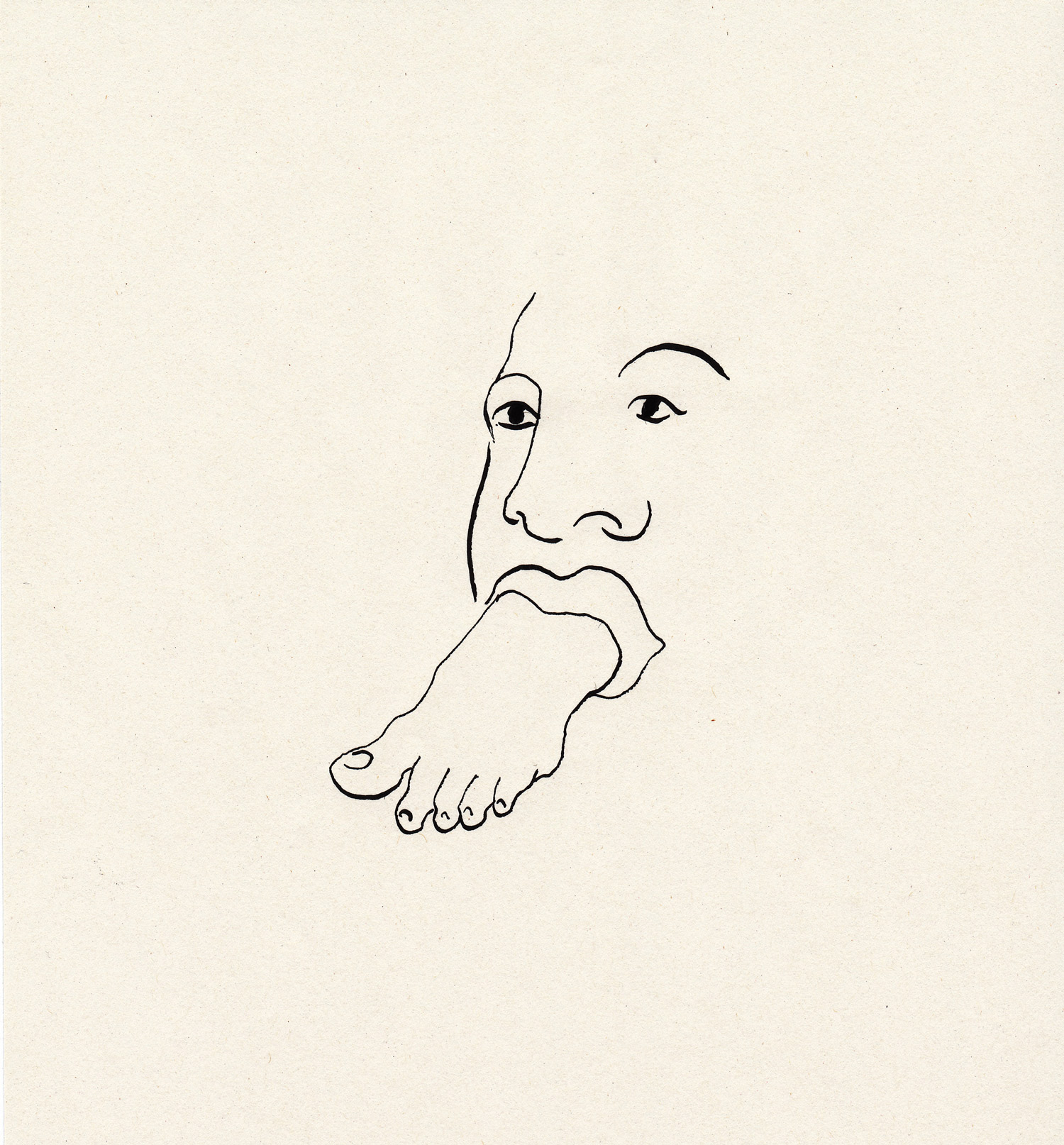

Mauro Vignando gioca a nascondere la sua realtà, le sue opere somigliano al suo tempo. Se le guardi in modo superficiale sono accettabili, hanno una presenza estetica, sono abbastanza meditate da farsi apprezzare per la loro originalità, per l’economia nel gesto e l’abilità tecnica. Eppure, dopo aver trascorso un’estate a guardare le sue immagini, scopro che tutto ciò è un Gioco del mondo di Julio Cortázar. Le sue opere sono come cassetti pieni di storie di famiglia mai svelate. Banali pareti blu separano spazi e incuriosiscono per la loro semplicità. Ma cosa separano realmente? La banalità di uno spazio da ufficio? O cos’altro? Vignando recupera i codici sociali dell’estetica propria del suo popolo: la religione, il guardare con la coda dell’occhio, l’apparire prima di essere, la lotta di una Sinistra quasi bizantina, la paura del ridicolo, la precisa proporzione dei suoi oggetti.

Il silenzio che riempie le pareti della sua ultima mostra personale a Milano è autocensura? È paura di ciò che diranno? O forse siamo di fronte all’immensità di un mistero che potrebbe esplodere davanti allo spettatore? La sua misteriosa croce di legno è una meraviglia di semplicità, metterla ad angolo è romperne la logica. Ricordo una notte nella solitudine di una stanza d’albergo a Ljubljana mentre guardavo una foto dell’opera, la vidi invadere tutta la stanza, non potevo allontanarmi dalla sua terrificante presenza, non è pace ciò che questo lavoro proietta, quest’opera mostra in modo tautologico l’inizio del disordine. Se la fiducia nell’altro è l’inizio della pace, nell’arte di Vignando questo è il primo mistero. Perché un giorno ha deciso di sopprimere le chiavi di lettura della sua opera? Cosa vuole nascondermi? È forse quell’araldo nero di cui parlava César Vallejo? La sua opera è legata alla scrittura. Sembra un libro. Tutto si vede per capitoli, a tratti vedo un musico che fa arte, sembra freddo come la musica elettronica, sembra ripetitivo e meccanico ma alla fine no, è soltanto qualcuno che ficca il naso nella vita del suo tempo cercandone i segreti. Vignando non lavora attorno a tematiche, le evita. Sembra un personaggio discreto e romanzesco che fa sforzi sovrumani per non essere capito, almeno non immediatamente.

Credo che la notte a Venezia in cui vidi per la prima volta il suo lavoro, adocchiai l’immensità dello spazio che lo separa da una lettura classica. Pensai che questo artista aveva trovato un modo di mostrare tramite gli oggetti la forma di autismo imperante nell’arte contemporanea. Pensai anche che in modo marginale Vignando aveva cominciato la ronda che lo avrebbe portato gioco-forza a doversi svelare. Sono di fronte a un mistero. Sono di fronte a un’opera all’alba della sua esistenza.

Se parlo di alba è perché vedo quest’opera come “il riposo del guerriero”. È il risultato di migliaia di ore di solitudine, nascondendo pene e timori; è il risultato di una quotidianità piena di obblighi, sublimata e sopportata grazie all’arte. Ma ormai è arrivata la sua ora. Un artista può staccarsi dai suoi idoli e dalle sue scuole, Vignando lo sta facendo; da molto tempo la sua opera, matura e raffinata, è pronta per questo nuovo millennio.