Tornare ai miei lavori con l’immagine in movimento della fine degli anni Sessanta mi riporta agli umori e alle motivazioni da cui partivano questi esperimenti.

In realtà già dagli inizi di quel decennio esploravo i confini tra immagine, tempo e movimento e soprattutto di questi con il montaggio secondo alcune premesse che poi sono restate alla base di tutto il mio lavoro, anche non filmico o video. Il montaggio è stato per me non una tecnica ma un mezzo di analisi e manipolazione dei nessi da cui partire per fare cose diverse.

Perché dunque un artista che aveva lavorato, dalla fine degli anni Cinquanta, per costruire nuovi alfabeti, che aveva usato l’assemblaggio per far coesistere le differenze e le contraddizioni, che aveva con la pittura sperimentato il processo di riduzione dell’immagine proprio per esplorare le relazioni possibili tra le immagini nello spazio incerto e bianco dei supporti che usavo, decideva di prendere una cinepresa in mano o di usare una primordiale moviola meccanica per decostruire linguaggi o “spettacoli” già esistenti e per immaginare fasi disperse e esclamatorie di una alternativa possibile?

“Disperse Exclamatory Phase” era il titolo che avevo pensato all’inizio per Verifica incerta il film che tra il 1964 e il ’65 proponeva un esperimento linguistico poi riemerso in molti miei lavori, anche con altri mezzi. E questa dispersione doveva per me proprio realizzarsi nello smontare i frammenti di pellicola che erano stati assemblati con lo scotch per regalarli al pubblico dopo la prima proiezione (perciò disperse). Cosa che come sappiamo non avvenne, proprio per il suggerimento di personaggi come Marcel Duchamp, Man Ray o Alain Jouffroy, che ne videro la proiezione ancora provvisoria.

Ma qui parliamo di un’altra fase del “cinema”, chiamiamolo, così, che io provavo a mettere in scena, lontano dalle sale cinematografiche, dai festival ufficiali, anche se subito chiamato undeground o cinema d’artista, definendo così un settore e non, forse, proprio quella necessità di esplorare i confini linguistici, che necessariamente portava a spostarsi da un mezzo all’altro, dalla pittura, al cinema, all’oggetto, alla scrittura, alla installazione. Questa è la mia storia, quella di un artista che ha fatto dell’arte un dispositivo eversivo di ricerca per mettere alla prova i confini, i limiti e i nessi, le contraddizioni e sfidare la reazione che potevo allora aspettarmi dinanzi a una ricerca non facilmente classificabile. Non avevo scelto una tendenza o un codice ma la trasversalità nelle contraddizioni e le differenze.

I miei film sono dunque stati esperimenti in questo umore e spirito poetico/politico. La mia contro-proposta alla società dello spettacolo che Guy Debord quasi in quegli stessi anni annunciava (Verifica incerta era stata già una critica radicale al cinema commerciale e allo spettacolo/cinema) erano questi film girati in casa, o nel giardino di una casa affittata per le vacanze, o nel mio studio di allora a Roma.

La cinepresa era ferma dinanzi a me, fissa su cavalletto, azionata da un telecomando, senza attori se non occasionali, senza operatori dunque e obbligata a quelle azioni che erano possibili nel campo inquadrato dalla cinepresa stessa.

Facevo anche del montaggio di immagini o spezzoni di programmi televisivi, lo sfondo per un film come Tre lettere a Raymond Roussel (1969) o come anche in Non accaduto (1969). Piccoli stratagemmi visivi come il viraggio “unificante” in azzurro della pellicola o il gioco di luci e movimenti imprevedibili di una giacca appesa a una stampella in un appartamento di fronte al mio mossa casualmente dal vento, producevano aspetti non proprio narrativi ma di ambientazione, di attesa. Erano minime o elementari “magie” per forzare i confini del racconto o della visione.

Le colonne sonore contribuivano a definire gli “habitat” di questi film: marce per lo più militari, inni patriottici, canti di bambini vietnamiti, musiche di autori allora fortemente trasgressivi come Frank Zappa. La musica agiva in parallelo a quello che si vedeva: un paesaggio sonoro al quale era anche attribuita la funzione non tanto celebrativa ma ironica. Erano gli anni della guerra del Vietnam e non solo, erano anche gli anni delle stragi africane degli Igbo. A questo proposito senza ironia, facevo brevi dichiarazioni visive attraverso le azioni dei film, contro questi eventi con parodie crudeli e di denuncia politica.

Contro gli orrori di una guerra che avevo invece vissuto personalmente e che ancora in quegli anni faceva sentire i suoi effetti e che comunque abitava la memoria di persone della mia età, consigliavo in Norme per gli olocausti (1968) brevi o minimi “olocausti” quotidiani e lutti relativi a partire da gesti come il bruciare un piatto di spaghetti di fronte al mare, rompere un uovo sotto la ruota di un’automobile. Proprio “norme per gli olocausti” si apriva con una finta crocefissione della mano, con palese uso di inchiostro rosso al posto del sangue.

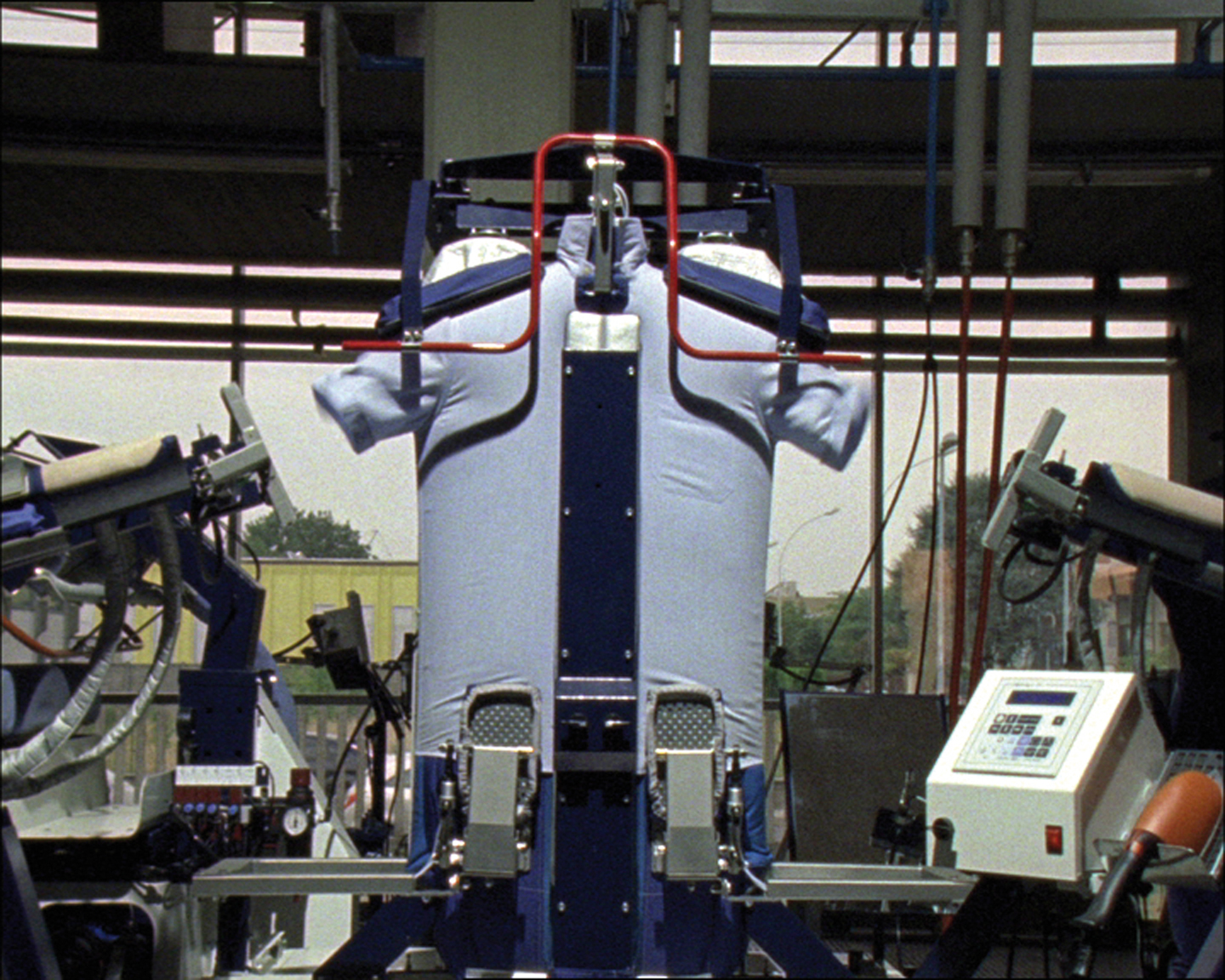

Costretto a scomparire (1968) si misurava con un’operazione di frammentazione, distruzione, riconfezionamento di un grosso tacchino congelato (all’inizio) come allegoria della presenza americana e degli aiuti all’Europa in quegli anni. Il tacchino così lavorato, veniva alla fine sepolto in una buca nella terra da me scavata in luogo di una reale spedizione al mittente del suo prodotto.

Per dire ancora qualcosa su Tre lettere a Raymond Roussel quello è un film sul sogno o, meglio, sui poteri dell’immaginazione a occhi aperti. Il film, in tre parti, aveva spaziato dal girato al montato di materiali relativi a me stesso (interviste) prodotti dalla RAI; altri materiali erano stati da me acquistati al Mercato delle Pulci a Milano senza sapere cosa era in loro contenuto. Una parte consistente del film è il risultato di mie registrazioni di sogni appena sveglio in varie fasi della notte. In quegli anni ho usato il sogno come un materiale da “montare”. Avevo progettato una specie di romanzo dal titolo Enoncé impossibile che era costituito dalla trascrizione di sogni e da piccoli racconti illustrati da immagini che erano poco o affatto collegate alla scrittura. Nel 1968, proprio come avevo pensato il montaggio di Verifica incerta, realizzai un montaggio di sogni nella forma di un romanzo: unificando tutti i personaggi femminili in un’unica figura dal nome Lucy. Questo libro, poi pubblicato da Feltrinelli nel 1968, si intitolava Avventure nell’armadio di plexiglass. Era il risultato di un lungo lavoro, di anni. La registrazione audio dei sogni che vengono “parlati” in Tre lettere a Raymond Roussel è comunque in realtà poco comprensibile per motivi tecnici; infatti i mezzi di registrazione audio erano allora piuttosto rozzi.

Quindi, da queste brevi note, si può capire che il mio “cinema” è stato allora ed è continuato a essere uno strumento usato in modo audace, sfidando il ridicolo, talvolta di proposito di scarsa qualità (anche questo uno stratagemma con cui contrastavo la grande qualità tecnica del cinema commerciale): tuttavia un esercizio ontologico personale per la necessità di interrogarmi sul tempo e sul movimento delle immagini anche quando, come nella mia pittura, sembra ci siano soltanto vuoti, silenzi, riduzioni estreme, spazi bianchi dell’incerto e del possibile. La riprova, tra l’altro, questa che io non sono un uomo di cinema?

Penso però con grande piacere ai film (i miei film) in cui quasi sempre prevale la lentezza: o del movimento o dello svolgimento dell’azione. Non che l’azione sia lenta. È la narrazione a essere quasi nulla: non succede niente o quasi niente in tanti miei film. L’assenza di eventi attendibili, il silenzio, il ripetersi delle inquadrature senza sorpresa, talvolta, ai limiti della noia sono, essi stessi, la trama.

L’immagine tende cioè al movimento minimo avvicinandosi a quello che disegno o dipingo. C’è una relazione, tra la lentezza dell’immagine in movimento e la riduzione a cui sottopongo le immagini. Lentezza, prevedibilità, niente altro? No, c’è tutto il resto: gesto, spazio, colore, qualche volte rumori e suoni. Nel “mio cinema”, così come simpaticamente si chiama lo spazio che il MADRE, a Napoli, sta dedicando a ciò che ho fatto con l’immagine in movimento in quasi cinquant’anni, ci sono gesti ripetitivi ma non fine a se stessi: “per pensare”. Il movimento è nascosto nel trucco della successione dei fotogrammi e del nero entro quel numero, quella quantità. Questo è un cinema al grado quasi zero. Navi lontanissime (2006), Retard (1996), Nodi (1999), Pensare la piega (2006) e molti altri sono film (li chiamo film senza osservare norme e strategie di tempo e forma del cinema) che durano pochi minuti ma minuti fatti di gesti in tempo reale, perlopiù lenti, al limite della sopportabilità. Più scarni, più freddi: ripensabili tuttavia con piacere, sia quelli più vecchi che quelli più recenti, soprattutto per pensare e ripensare continuamente al bisogno che ho avuto di fare , tra altre cose, “immagini in movimento”. Prendere in mano la cinepresa, prima, e la telecamera, poi, ha voluto dire per me fare un esercizio di aderenza, di identificazione con oggetti, cose e soprattutto con il tempo: il tempo più apparentemente banale e senza alcuna evidenza. Ho inseguito e catturato tempi morti, tempi/pause, intervalli e “quasi-niente” tuttavia colmi di domande, almeno per me. Cinema personale, quasi intimo. Storie brevi come lo sparo del cannone al Gianicolo a Mezzogiorno, che ho ripreso e fatto diventare Colpi a vuoto (2002). O, anche, le monete lavate e cucinate di Per una giornata di malumore nazionale (1968), la giacca, come già dicevo prima, stesa sul balcone di fronte, etc. Scarse carezze al narciso, posso dire, scarse ma sufficienti a far tornare, in modi e momenti differenti, il bisogno di filmare. Gli aerei in volo con gli stormi di uccelli, i gabbiani che se ne vanno con la corrente del fiume o restano fermi nel vento sul mare come in Alati, un breve film del 1996. Per altro verso, le lunghe interviste sul dolce, le conversazioni in carcere con i detenuti come in Un altro giorno, un altro giorno, un altro giorno (2007) o la decisione di bruciare, in Ars memoriae, una alla volta le schede che avevo compilato a partire da ricordi: sono cinema? Forse no, ma sono stati sicuramente una mia ipotesi sul cinema.