Intervista pubblicata originariamente in Flash Art Italia no. 317, Luglio–Settembre 2014.

Damiano Gullì: Parliamo della tua mostra alla Triennale di Milano, a cura di Simone Menegoi e Alexis Vaillant (la tua prima personale in una istituzione italiana, dopo quella alla Galleria Zero… dello scorso anno). Si tratta di una mostra itinerante. Quali, se ci sono, le principali differenze fra la tappa a Milano e quella al CAPC di Bordeaux?

Michael E. Smith: Le mostre di Bordeaux e Milano sono esattamente la stessa mostra ma in tempi e spazi differenti. Voglio dire, l’una non somiglia per niente all’altra ma per me sono la stessa cosa e forse ogni mostra che ho fatto è stata sempre la stessa cosa. Per me non si tratta tanto di progredire quanto di creare un legame, una profondità sulla lunga durata. Per alcuni aspetti la mostra di Milano rappresenta un ulteriore collasso rispetto a quella di Bordeaux. Ho eliminato ancora di più per salvare la totalità. Come si fa con un’infezione o qualcosa del genere.

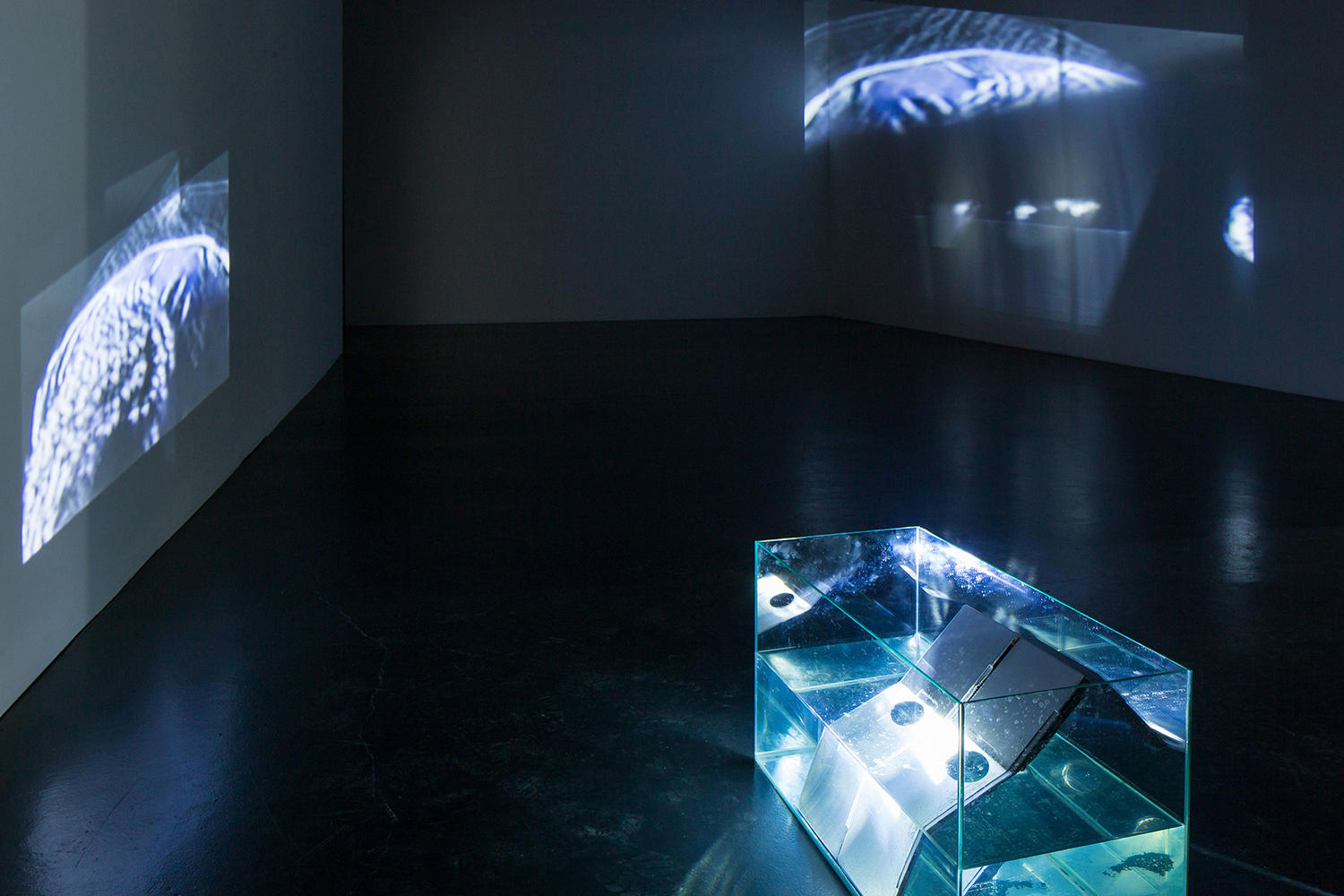

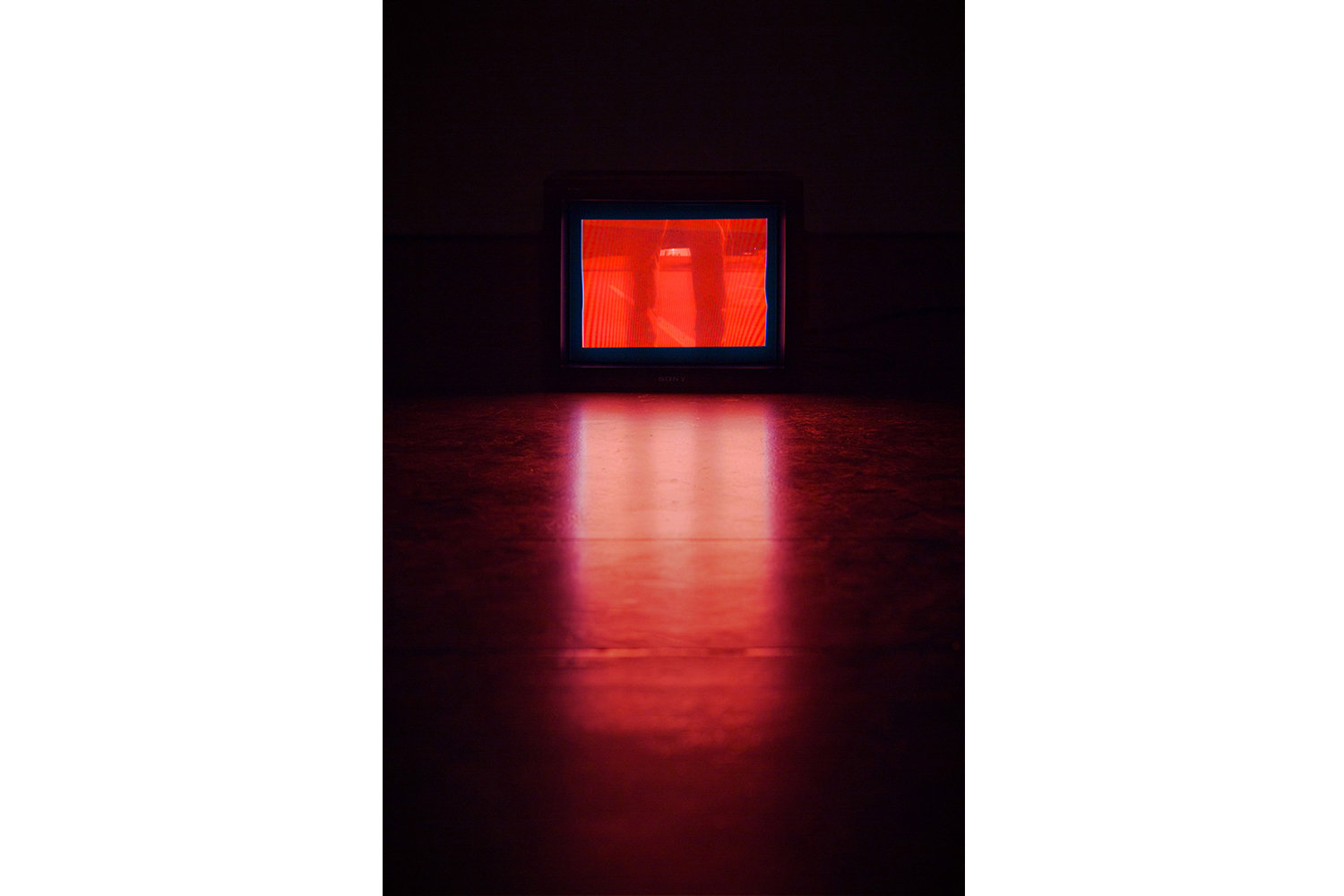

DG: L’allestimento è molto importante per te. Crei sempre un preciso equilibrio, che riesci a ottenere lavorando per sottrazione e rarefazione, mettendo in dialogo il vuoto e il pieno. Dimostri inoltre una particolare attenzione alle condizioni di illuminazione. E stabilisci una sorta di relazione simbiotica con l’architettura dello spazio espositivo…

MES: Tutti gli spazi riflettono le relazioni umane e io cerco di avvicinarmi a questo aspetto il più possibile. Generalmente mi rivolgo agli elementi funzionali dell’architettura o ai luoghi in cui gli esseri umani entrano in contatto con l’architettura, o addirittura imito le modalità in cui i corpi fisici si rapportano con lo spazio. Ma c’è anche qualcosa di più elementare. Lo spazio e la luce hanno una legame così essenziale con ciò che viene visto e percepito. Sono sempre presenti e in qualche modo si ha sempre a che fare con essi. Io magari posso essere iperconsapevole di questo e sfruttarlo più di altri.

DG: Dimostri sempre un grande interesse per i materiali. I tuoi lavori non sono semplici ready-made: scegli un oggetto, lo trasformi… E gli dai un’anima. Mi puoi descrivere questo processo?

MES: La maggior parte dei materiali con cui lavoro ha un legame vero e tangibile, quasi al punto da diventare fisico, con il comportamento umano. Per me, un seggiolino per auto — con tutta la sua carnosa imbottitura rimossa — contiene nella sua scheletrica semplicità i resti della sollecitudine e della perdita e un intero insieme di associazioni mentali che vanno al di là dei riferimenti storico-artistici. Nel freddo, isolato contesto della mostra la sua esposizione diventa violenta.

DG: Ritieni corretto considerare tutte le opere in una tua mostra come una sorta di unica, coerente, opera d’arte o preferisci che ci si concentri su ognuna di esse?

MES: Sì, entrambe le cose. Io le considero assolutamente e soprattutto nel loro complesso. Per funzionare devono avere anche una loro specificità — la percepisco come “totale” — che dovrebbe funzionare a ogni livello.

DG: Crei una specie di archeologia del presente. I materiali di cui sono fatte le tue opere spesso presentano i segni dell’invecchiamento… Cosa significa il passare del tempo per te?

MES: Come dicevo prima, se l’oggetto è stato toccato da noi esso è molto più predisposto a trattenere questa esperienza. Penso che un’archeologia del presente sia molto pulita. A volte non resta quasi più niente. Diventa un fantasma.

DG: Trovo una dolce crudeltà nel tuo lavoro. Le persone devono cercare le opere in spazi vuoti e spesso sono confuse su cosa sia un’opera e cosa no… I tuoi lavori sono spesso nascosti, inaspettati e misteriosi…

MES: L’obiettivo non è quello di nascondere le opere. Posso essere attratto dagli elementi liminali o periferici di uno spazio, ma le opere restano generalmente molto evidenti per me. E sì, sono misteriose e mantengono questa sensazione anche per me. Questo è l’obiettivo: predisporre uno spazio isolato e freddo per la contemplazione, uno spazio pieno di dubbi, anche, per percepire realmente quel vuoto che è l’altra faccia di questa distratta ricerca di significato “vedere una mostra d’arte” (sorride).

DG: C’è posto per l’ironia nel tuo lavoro? O si tratta di cupo sarcasmo?

MES: Non so bene cosa dire… Immagino ci sia spazio per tutto.

DG: E c’è posto per la bellezza?

MES: Assolutamente sì. Dubito ci sia un modo per evitarlo. La bellezza è centrale.

DG: Sei nato a Detroit. Cosa rappresenta per te? Uno stato mentale? In che modo la tua città natale è presente nel tuo lavoro?

MES: Detroit ha sicuramente influenzato molti aspetti della mia vita e della mia attività, certamente a un livello fondamentale. È inseparabile dalla mia crescita e dalla mia vita familiare. Non potrei davvero approfondire questa risposta senza lunghe ore di conversazione. Quindi, a parte dire “sì”, non posso andare oltre.

DG: Con i tuoi lavori racconti la disperazione, le paure e i segreti di una umanità post-apocalittica… Ma quali sono le tue paure?

MES: Le interviste (sorride).

Damiano Gullì è Head Curator del Public Program di Triennale Milano.

Michael E. Smith è nato nel 1977 a Detroit, dove vive e lavora.