Mike Bongiorno è morto. O forse no? Se qualcuno, distratto da altre incombenze o magari di ritorno da un viaggio in un paese lontano, fosse rimasto all’oscuro della notizia, probabilmente non si sarebbe accorto di niente, dato che, pochi giorni dopo la sua scomparsa terrena, Mike è inopinatamente riapparso nel popolare spot televisivo di cui era protagonista, proprio come se nulla fosse successo. Questo semplice fatto dimostra il potere della televisione più di lunghe diatribe teoriche: la TV, questo anziano mammut generalista, ha tuttora la forza di resuscitare i morti. E che morti. Bongiorno, infatti, non è un morto qualsiasi. Con alle spalle oltre cinquant’anni di programmi — praticamente la storia stessa della televisione italiana —, egli incarnava il “piccolo schermo”, come altri hanno fatto per la moda o la pubblicità, divenendone il simbolo e l’epitome. La sua vicenda professionale gli ha fatto incrociare i maggiori avvenimenti sociali; il suo personaggio è diventato un luogo di discussione teorica e di parodia; la sua scomparsa ha richiamato l’attenzione nazionale e ha comportato dei funerali di Stato, massima onorificenza nazionale. Anche se su questo punto i pareri sono stati discordi, dato che il defunto non era stato un grande politico, né un benefattore speciale, né un particolare erudito, ma solo un “uomo di spettacolo”. D’altra parte, alcuni hanno ricordato che Bongiorno — tacciato di “mediocrità” da parte di Umberto Eco nel suo celebre saggio Fenomenologia di Mike Bongiorno — ha incarnato l’ideale stesso della televisione come contenitore domestico, amorfo e privo di sorprese come la vita stessa.Quest’ultima osservazione forse può spiegare bene la diffidenza degli artisti contemporanei nei confronti della televisione. Al di là del fatto che storicamente la TV ha rappresentato una forma aggiornata del potere propagandistico istituzionale — di contro al cinema che permetteva la confezione di singoli film indipendenti — e quindi un medium “antidemocratico” (secondo la definizione che ne diede Pasolini), quello che deve avere spaventato gli artisti è questa strana sensazione di grigiore stucchevole, di eterna ripetizione, di flusso senza senso contro cui l’arte non può nulla, e che nemmeno la morte riesce a interrompere.

Come i biografi di Newton che, nell’Ottocento, scoprendo un baule intero pieno di appunti alchemici di pugno dello scienziato, decisero di tralasciare quel materiale considerato del tutto inappropriato e incoerente con l’immagine del Newton “divino matematico” illuminista, allo stesso modo la gran parte degli artisti contemporanei ha dato un’occhiata distratta alla televisione e se n’è ritratta con disgusto e timore. Poiché è proprio dalle malcelate ritrosie — molto più che dalle pompose trasgressioni, spesso apertamente retoriche — che si giudica la stoffa di una società, a maggior ragione il mancato confronto tra il più potente mezzo di comunicazione del pianeta e le forme più avanzate di espressione creativa appare in tutto il suo valore di sintomo. A questo proposito, è piuttosto interessante la contraddizione che aleggia intorno all’arte di uno che considerava la TV una “copia” della vita reale, cioè Andy Warhol: da un lato, infatti, ci si scioglie in peana sull’affascinante senso di noia dei celebri Silent Movies degli anni Sessanta, dall’altro, di fronte alle puntate della Andy Warhol’s TV e alla loro distratta ripetitività, si tende a non considerarle “arte”. Nonostante Warhol abbia dichiarato a più riprese il suo amore per il mezzo televisivo e abbia dedicato molti anni (dal 1979 al 1987, cioè fino alla morte) all’attività di autore, produttore e in taluni casi attore televisivo, nessuno ha pensato di considerare questo sforzo come parte integrante della sua opera, almeno sino al 1991, anno in cui fu inaugurata la mostra Andy Warhol’s Video and Television al Whitney Museum, dove comunque l’enfasi cadeva sui video. Di fatto, la produzione televisiva di Warhol è stata esposta come opera d’arte solo nel 2006, da Hauser & Wirth a Londra, a cura di Anthony d’Offay. Ancora nel 2001, in occasione della mostra di Joshua Decter “Tele[visions]” alla Kunsthalle di Vienna, Robert Riley affermava: “La messa in scena televisiva di Warhol proponeva l’artista come un provocatore e, ne sono convinto, ne sfruttò il desiderio di andare in TV, o di essere TV. Non sono questi gli esempi rilevanti di una televisione d’artista per come la intendo io; anche se questo lavoro — definito come arte nel contesto dei prodotti televisivi (ma non prodotto artistico) — fu di fatto mandato in onda”. Si è dovuto attendere il 2009 per avere una mostra che riabilitasse il ruolo pienamente “artistico” della televisione warholiana, presso la parigina Maison Rouge.

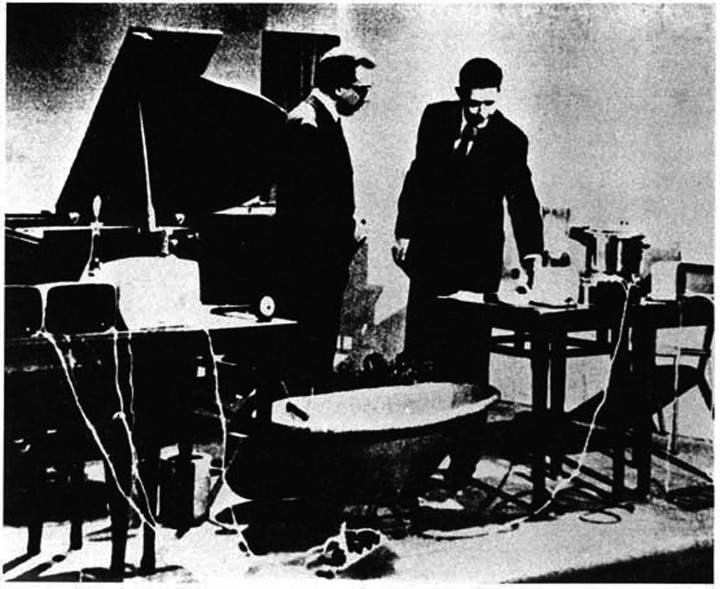

Esempi come questo chiariscono bene in quali difficoltà si muova non solo la critica, ma anche il dibattito culturale attuale, non appena si sollevi un argomento tanto difficile quale quello del ruolo della televisione come area di intervento artistico, o del coinvolgimento diretto degli artisti in ambito televisivo. Così, storicamente, è stato molto più facile eludere questi episodi e prendere in considerazione quegli artisti che si sono confrontati con la TV da un punto di vista antagonistico. Infatti, mettersi contro la TV è più semplice e soprattutto più facile da capire (e da spiegare). Guarda caso il 1963 è l’anno di grazia in questo senso: nello stesso anno in cui il filmato dell’assassinio di J.F. Kennedy veniva replicato milioni di volte sui monitor del pianeta e la TV celebrava (insieme alle esequie del Presidente) il proprio trionfo mediale, due importanti mostre presentavano per la prima volta la TV come elemento artistico. “Exposition of Music: Electronic Television” di Nam June Paik era costituita da undici monitor accesi in cui le immagini provenienti da programmi televisivi venivano distorte da manipolazioni predefinite o alterate da dispositivi attivati dagli spettatori; mentre “TV Burying” di Wolf Vostell proponeva la sepoltura di una TV accesa. Le diatribe tra i fedeli esegeti di Paik e di Vostell, per stabilire chi abbia effettivamente impiegato per primo il mezzo televisivo come materiale artistico, appaiono però assolutamente patetiche: in entrambi i casi vengono utilizzati dei televisori, ma in realtà nessuno dei due artisti si confronta con la televisione come tale.

Oggi, possiamo tranquillamente affermare che questo atteggiamento presuntamente sovversivo è semplicemente reazionario nel senso letterale del termine: la totale incapacità di intendere la forza della TV spinge l’artista a reagire rifacendosi alle vecchie provocazioni para-dadaiste pur di evitare il drammatico confronto con il potere del mezzo. In generale, valgono qui le parole che il grande studioso del potere delle immagini David Freedberg riserva a tutte le forme di iconoclastia: “Chi aggredisce le immagini, lo fa per provare di non averne paura — dando così prova della propria paura”.

Se si considerano esempi come quelli di Paik e Vostell, appare allora ancor più chiaro perché un resoconto serio dei rapporti tra arte e televisione debba, al contrario, cominciare con la figura di John Cage, che da noi va ad associarsi fatalmente al nome di Mike Bongiorno. Nel 1958 infatti Cage, a quell’epoca in Italia, prese parte a una delle trasmissioni più importanti e seguite della neonata TV italiana, cioè il celeberrimo Lascia o raddoppia, condotto appunto da Bongiorno, il cui format era peraltro modellato sull’esempio del classico quiz USA The $ 64.000 Question. La registrazione dell’intervento di Cage si è persa, ma è sopravvissuta la trascrizione, in ogni caso straordinaria; inoltre, cosa ancor più preziosa, su YouTube è recentemente riemerso il frammento video della partecipazione di Cage a I’ve Got a Secret (1960), quiz americano in cui, in una specie di replica dell’intervento televisivo italiano, l’artista in persona esegue il suo happening Water Walk.

Si potrebbe liquidare tutta la faccenda — e mettersi il cuore in pace — con la scusa che la partecipazione di Cage era semplicemente dovuta alla necessità di reperire i fondi per proseguire le proprie ricerche musicali. Tuttavia, il fatto che egli abbia preteso di presentare in televisione un suo pezzo musicale e, soprattutto, che tale partecipazione sia stata successivamente reiterata fa escludere questa tranquillizzante lettura. In effetti, la sua partecipazione segue di pochi anni il primo happening (Untitled Event) realizzato al Black Mountain College nel 1952. Uno dei caratteri dell’happening che talvolta si tende a sottovalutare (oltre ai ben noti elementi di aleatorietà, improvvisazione, mescolanza di arti diverse, confluenza fra arte e vita, ecc.) è il fatto che esso assume senso solo in relazione al contesto circostante, impiegandolo come uno “sfondo”. Il genio artistico di Cage consiste nel capire che lo “sfondo morale” contemporaneo si trova per le strade, nella vita quotidiana — e perciò anche nella televisione, la nuova forma di duplicazione dell’esistenza. Come gli aveva insegnato il suo “maestro di scacchi” Duchamp: nessuna arte ha senso se non si confronta direttamente con l’oggetto quotidiano, se non ha il coraggio di entrare essa stessa nella quotidianità. Cage è il primo che accetta il rischio potenzialmente catastrofico di considerare la quotidianità televisiva come un ready made. E l’unico modo per farlo è fare arte dentro la TV. Scegliendo di confrontarsi con Mike Bongiorno, “l’esempio vivente e trionfante del valore della mediocrità” (Eco), Cage lo “trasfigura” nel proprio alter ego, facendone un elemento del suo stesso happening mediale. Bongiorno, con una di quelle gaffe di cui non sapremo mai se sono autentiche espressioni di ingenuità o abili mosse da consumato teatrante, sta al gioco, come si può desumere dalla trascrizione del loro surreale dialogo:

Mike Bongiorno: Bravo Signor Cage, arrivederci e buon viaggio. Torna in America adesso o resta qui? Do you back to United States or you stay here?… Ah! Ritorna di nuovo, ho capito.

John Cage: … ma mia musica resta.

MB: Ah, lei va via e la sua musica resta qui, ma era meglio che la sua musica andasse via e lei restasse qui! [risate e applausi]

Le partecipazioni televisive di Cage sono dunque di estrema importanza, perché riflettono sul funzionamento inverso del sistema televisivo. Questi interventi sembrano presagire il détournement situazionista, inteso come rovesciamento di quel “mondo rovesciato” che è, nella sua essenza, lo spettacolo mediale. L’happening portato in TV prende atto del ribaltamento universale indotto dall’esperienza spettacolare. Un ribaltamento a cui non si può opporre alcun “mondo raddrizzato”, utopia artistica o atto rivoluzionario; l’unico modo per prenderne coscienza consiste nel creare un momento di minimo distacco, di lieve asincronia, di sottile sfasamento, appunto l’happening televisivo, calato entro e realizzato dentro (e non fuori o contro) le strutture stesse dello spettacolo nella sua massima espressione.

Anche se apparentemente la lezione di Cage è rimasta un caso isolato, che non ha generato discepoli o successori, in realtà le sporadiche repliche del suo gesto sono di una tale rarità da renderle straordinarie e da tracciare una sorta di controstoria dell’arte contemporanea (e della televisione) che solo ora comincia a essere effettivamente delineata. Un primo indimenticabile episodio in questa serie è T.V. Hijack, di Chris Burden — cioè qualcosa come “dirottamento televisivo” (da notare che l’equivalente francese è proprio détournement). Il 14 gennaio 1972 Burden aveva acconsentito a concedere un’intervista presso gli studi di Channel 3 a Irvine, in California, per parlare della sua performance Shoot con la conduttrice Phyllis Lutjeans. Burden si recò all’appuntamento con la sua troupe; aveva avvisato Lutjeans che intendeva farle “eseguire atti osceni” e aveva chiesto che l’intervista fosse trasmessa in diretta. Ma nessuno poteva davvero immaginare che Burden si alzasse e puntasse un coltello alla gola della conduttrice, minacciando di ucciderla se l’emittente non avesse trasmesso dal vivo l’evento. Che il gesto non fosse uno scherzo è stato confermato vent’anni dopo dalla stessa Lutjeans in un’intervista per il Los Angeles Times, nella quale dichiarava che era rimasta “completamente terrorizzata” — cosa comprensibile se si colloca l’evento nel suo adeguato contesto storico: dirottamenti terroristici e attentati mitomani erano all’ordine del giorno. T.V. Hijack, con il suo carico di violenza esplosiva, sembra quindi enormemente distante dall’atteggiamento Zen di Cage, e molto più vicino ai gesti iconoclasti dei primi “nemici” della televisione. Eppure, quello che rende questa azione tanto affascinante, non è la sua presa di posizione apparentemente chiara ma, al contrario, la sua radicale ambiguità. Da un lato T.V. Hijack offre alla TV esattamente ciò di cui essa si nutre costantemente: il “dramma della diretta”, l’evento imprevedibile, ma sotto gli occhi delle telecamere e perciò pienamente mediatico. D’altra parte, si tratta di un evento che ha luogo entro il contesto della TV, ma per così dire a sue stesse spese: esso corrisponde alla potenza effettiva del mezzo, al senso di “spiritual power” della televisione (come lo ha definito lo stesso Burden), ma mette in evidenza che un simile rovesciamento deve avvenire al suo interno e grazie ai suoi stessi mezzi. L’azione di Burden pare quasi la risposta alle celebri parole di Pasolini quando, intervistato da Enzo Biagi nel 1971, disse:

Di fronte all’ingenuità o alla sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose, quindi mi autocensuro. Ma a parte questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta dal video ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.

La cosa veramente straordinaria delle affermazioni di Pasolini, tuttavia, non sta nel loro contenuto enunciato. Che la sua posizione fosse definitivamente contro la televisione, al punto di proporne l’abolizione (come dichiarò pubblicamente nel celebre articolo apparso sul Corriere della Sera il 9 dicembre 1973), era del tutto noto. È eccezionale il fatto che Pasolini decise di esprimere questo suo punto di vista “da dentro” la scatola televisiva. Ciò muta il senso dell’enunciato, perché ne disloca radicalmente il luogo di enunciazione. Con questo geniale spostamento, Pasolini mostra un senso di altissima consapevolezza e profonda comprensione del meccanismo della comunicazione audiovisiva — capace di “restituire la realtà, come se fosse stata scoperta attraverso la sua riproduzione”, cioè in forma “riflessa”. T.V. Hijack andrebbe dunque riletto insieme alla quasi coeva dichiarazione di Pasolini, come il suo omologo inverso: se Pasolini dichiara, una volta dentro lo schermo, che è impossibile uscirne, svelando il meccanismo dialettico soggiacente allo stadio video nel momento in cui apparentemente vi acconsente, Burden svela il meccanismo del sensazionalismo televisivo nel momento in cui apparentemente vi si ribella. La cosa che accomuna i due gesti è il fatto di essere completamente formali, privi di un vero contenuto: entrambi si limitano (come già nel caso di Cage) a mostrare le condizioni di possibilità del medium, non rappresentano qualcosa, ma indicano ostensivamente la presenza della cornice mediale che di solito, come spettatori catturati dal contenuto dei messaggi, tendiamo a dimenticare. In questa coincidentia oppositorum — fra l’intellettuale educato che dichiara in maniera esplosiva nel salotto televisivo che qualunque cosa dirà sarà ostaggio del mezzo stesso, e l’artista indisciplinato che “educatamente” prende in ostaggio la sua intervistatrice — risiede la massima comprensione della TV e del suo autentico funzionamento (ma anche la comprensione del funzionamento dell’arte al tempo dei mass media).

L’inevitabile prosecutore in questa linea è di nuovo Warhol con i tre video di un minuto ciascuno che vennero mandati in onda nel 1986 durante il più famoso show televisivo d’America, il Saturday Night Live. Sebbene semi-ignorati da gran parte della critica, essi rappresentano uno dei vertici dell’arte warholiana e una delle sue opere più riuscite, sia visivamente sia performativamente. Warhol infatti, in questo caso specifico, pur rifiutando di partecipare dal vivo alla trasmissione (in apparenza contravvenendo alla regola di Cage di “entrare dentro” la TV), appare come un’immagine “in differita” che chiama in causa direttamente il luogo di enunciazione televisivo. Nel primo spezzone, morsicando distrattamente una mela (una autocitazione di Eat, 1963), si chiede perché si debba rimanere davanti al televisore proprio di sabato sera (un’implicita sconfessione del Saturday Night Show); mentre nel terzo spezzone, parlando della morte mentre si fa truccare — come fosse un cadavere pronto da esporre alla venerazione popolare —, lascia che la propria immagine si spappoli in una scacchiera di pixel sempre più sgranata fino a scomparire nella sostanza stessa del nulla catodico. Da un “fuori” che è un “dentro”, Warhol riesce a rivelare quel nulla televisivo al di là della vita e della morte — di cui lo spettro sorridente del Mike Bongiorno redivivus è, a tutt’oggi, un’agghiacciante testimonianza.

Oggi, tra giovani talenti che, come Francesco Vezzoli, riescono a ottenere i mezzi per realizzare un’intera puntata di un talk show (Comizi di non Amore) e a permettersi il lusso sfrenato di non mandarlo in onda riservandone la visione ai pochi aficionados dell’arte contemporanea, i rigurgiti tardivi di un concettualismo di maniera che riesce a mantenere le mani molto pulite (forse solo perché non ha mani), e i tentativi di interpretare il panorama mediale senza riuscire a generare un gesto memorabile (come nel caso delle operazioni dei vari Christian Jankowski o Mathieu Laurette), per non parlare della tentazione di “saltare il fosso” e di fare direttamente TV, magari nelle forme più retrive del reality o del talent show, pare proprio che la lezione di Cage, Burden, Warhol e Pasolini sia andata totalmente smarrita.

L’arte contemporanea, che tende ad avvicinarsi alla sua fase di maturità espressiva ed economica, resta indecisa se tuffarsi a corpo morto nel seducente bagno degli old media, o se invece rompere gli indugi e proseguire la sua (presunta) vocazione innovativa intraprendendo la strada tutta da battere dei new media. Eppure, alcuni sintomi di un ripensamento radicale — proprio sulla linea dell’analisi “trascendentale” offerta dagli esempi citati — cominciano a ricomparire. Un esempio in questo senso è l’opera ineffabile di quel misterioso personaggio che è Jon Routson, salito agli onori delle cronache per aver collezionato una serie di denunce avendo ripreso illegalmente dei film con la propria videocamera nella serie Bootleg. Come se non bastasse, Routson ha sviluppato una delle migliori analisi critiche di quella sorta di apocalittico feuilleton (pseudo)wagneriano che è il ciclo Cremaster di Barney. In sostanza, Routson ha rimontato il ciclo proprio come se si trattasse di una soap opera, suddividendolo in episodi dalla lunghezza “televisiva” e, per dare un tocco di verità al tutto, vi ha inserito il logo della ABC Television e alcuni spot di sua invenzione — una sorta di critica al meno televisivo e più aristocratico dei prodotti artistici contemporanei.

Non meno interessante è il lavoro del duo Ondrej Brody & Kristofer Paetau, i quali sul loro sito web pubblicizzano una mostra personale con la misteriosa partecipazione di Gerard Richter (2005). In realtà, non c’è neanche l’ombra di un Richter, inteso come opera d’arte, però in compenso è possibile sentire la serie di telefonate a cui i coniugi Richter (più spesso la loro segreteria telefonica) si trovano a rispondere: una sorta di assenza/ partecipazione a cui il panorama mediale contemporaneo nel suo complesso (tra intercettazioni telefoniche e videocamere sparse un po’ dappertutto) ci ha ormai abituati. Sempre nel loro sito c’è spazio persino per una parodia del classico talent show Artstar (2004), per artisti davvero orrendi e improbabili, giudicati da un’ancor più orrida e inverosimile giuria. Il risultato è che, dall’interno dei new media, che si evidenziano sempre più come una “rimediazione” dei media più vecchi, il duo berlinese si trova a proseguire, con scanzonato stoicismo, le geniali intuizioni warholiane sul vuoto comunicativo che ci circonda.