Credo che i miei lavori siano come dei riepiloghi della mia vita. Spesso, infatti, parto dal bisogno di parlare di quello che mi sta tarlando la testa in un dato momento, di ossessioni e, a volte, di esperienze importanti che ho avuto e che hanno inciso sulla mia formazione. Ho bisogno di raccontarle, ma soprattutto ho bisogno di esternarle per me stessa; cerco di renderle oggetto per guardarle da fuori, come se volessi mettere un punto fermo a quel momento. In ogni lavoro cerco la tecnica più adatta per raccontare ciò che proprio allora vorrei dire. Mi ritengo un’imbranata sia a parlare che a scrivere. Forse è questo il motivo per cui ho bisogno di raccontare per immagini, e forse è anche per questo che ho impiegato tre settimane per rispondere alle tue domande, Michael. L’estate scorsa, nel propormi l’intervista, Samuele Menin mi ha chiesto di scegliere da chi avrei preferito essere intervistata. Mi ha consigliato la figura di un altro artista e ho subito pensato a te. Il primo motivo era per conoscerti un po’ di più e il secondo era che mi sentivo particolarmente vicina al tuo lavoro. Forse lo trovo genuino, malinconico e autoironico come penso sia, in parte, anche il mio. La tua mostra alla Galleria Raffaella Cortese mi è piaciuta così tanto che mi è rimasta impressa anche una volta tornata a casa, e ti confesso che non mi capita spesso.

Michael Fliri: All’inizio della preparazione per l’intervista, dopo aver visto tutti i tuoi lavori, ho avvertito la necessità di non essere troppo invadente ponendoti domande personali, private. I tuoi lavori raccontano già tanto di te. Ci sono cose che non presenti, che tieni solamente per te, o rientra tutto nella tua ricerca artistica?

Moira Ricci: Sì, ci sono cose che tengo per me: sono spesso quelle che mi fanno più felice e perciò non mi danno pensieri; oppure sono cose poco importanti, ma che un giorno potrebbero avere più peso.

MF: Hai detto che la tua famiglia e la tua casa ti offrono protezione e forza. Si nota il desiderio di confrontarti con il pubblico indossando questa protezione. Penso per esempio al lavoro Custodia Domestica, nel quale sei rivestita dalla tua casa, o più specificatamente da quattro stanze, e cammini in uno spazio pubblico. Queste situazioni di confronto per te sono desideri o punti di frizione che contribuiscono alla creazione dell’atto artistico?

MR: La mia intenzione in quel lavoro era di rendere oggettivamente visibile il mio stato d’animo, il fatto di sentirmi piccola. Solo le persone che hanno visto il lavoro nella sua forma finale ne hanno inteso il senso, mentre quelle che si affacciavano alle finestre della casetta non hanno potuto capire la finalità dell’opera. Non potevo spiegare loro che era un video e che dentro la casa c’erano quattro telecamere nascoste, perché altrimenti avrebbero guardato dentro l’obbiettivo, sorriso, magari fatto una linguaccia o salutato la mamma… Questo li avrebbe “deviati” dal loro ruolo di giganti che mi guardano con diffidenza e curiosità. Li ho usati come attori di Custodia Domestica e nemmeno lo sanno.

MF: Pensando allo spettatore, che ruolo credi assuma guardandoti: osservatore, voyeur, testimone… Si trova come davanti a una sit-com televisiva, che chiede di essere vista e ascoltata, o è la vita pubblica che dilaga e penetra nelle altre vite?

MR: Può essere tutti e tre, osservatore, voyeur, testimone, dipende dallo spettatore stesso. Mi è capitato più di una volta di parlare con persone che si sono immedesimate nella storia di un mio lavoro. Però mi è capitato anche di incontrare delle persone che mi hanno chiesto se provavo una sensazione di violazione della mia vita privata. Forse sì, ci si trova come davanti a una sit-com televisiva che vuole per forza essere vista e ascoltata, le reazioni degli spettatori sono più o meno le stesse.

MF: Alcuni dei tuoi lavori sono legati al passato, ma certo non si fermano lì. Si tratta dei tuoi ricordi personali o sono storie che ti hanno raccontato?

MR: I lavori che ho fatto finora sono tutti basati sui miei ricordi. Quello più recente, invece, è una ricostruzione di alcune storie riguardanti personaggi inverosimili che venivano raccontate dagli abitanti della mia zona. Perciò, ricordi altrui che ho reso miei attraverso la narrazione domestica, soprattutto tramite i racconti di mia madre quando non volevo mangiare o dormire. In seguito, non le ho più chiesto di questi personaggi. Ultimamente ho consultato alcuni miei familiari, i quali mi hanno raccontato queste storie in modo molto diverso da come faceva mia madre, quasi come se i loro protagonisti non fossero mai esistiti o fossero degli individui assurdi. Adesso vorrei dare giustizia a questi personaggi ricostruendo le documentazioni della loro esistenza.

MF: Spesso giochi con le dimensioni. Per esempio facendo in modo che la distanza da casa tua a Milano coincida con la dimensione del tuo corpo in Faccio un giro e torno, o diventando grande come Gulliver sull’isola di Lilliput, nel lavoro A Lidiput. Quale misura viene adattata a quale? Questo processo ha a che fare con la dimensione del ricordo?

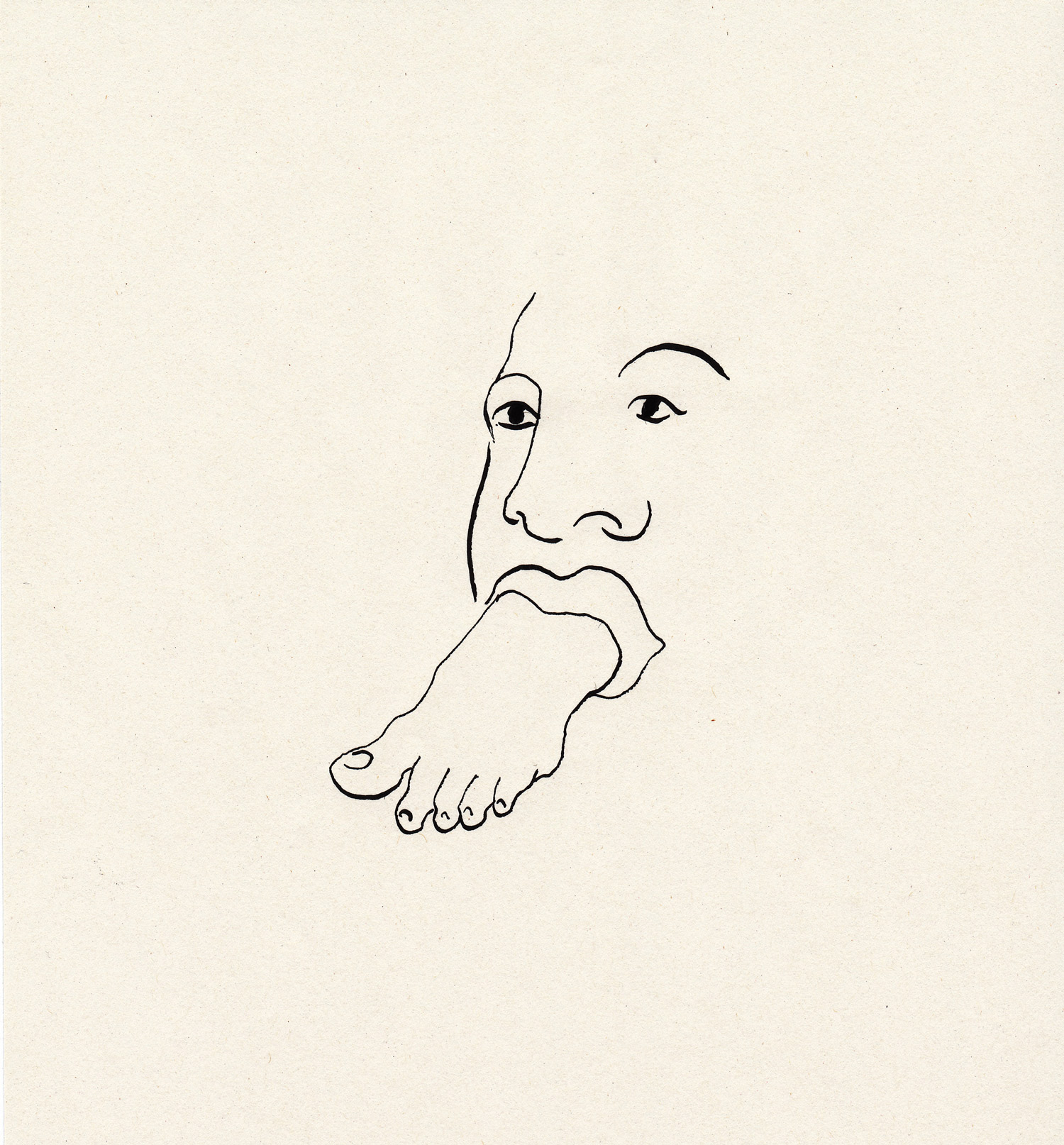

MR: Penso, e spero, di aver superato il problema della dimensione. Sono sempre impegnata a paragonarmi agli altri, per una questione di educazione familiare, ma non mi sento più così diversa da come mi sentivo ai tempi di quei lavori. Il fatto di non essere mai della dimensione giusta era un mio grosso problema. O ero piccola come in Custodia Domestica, oppure ero grande e ingombrante, ma invisibile per le altre persone in scena con me, come in A Lidiput. In Faccio un giro e torno la dimensione del mio corpo è quella reale poiché si tratta del mio calco in gesso, ma tutto il resto invece è piccolo perché volevo rappresentare il percorso di andata/ritorno per Milano, un po’ come il sistema di circolazione sanguigno. Non c’è una misura adatta alla dimensione del ricordo, piuttosto c’è sempre una misura per rappresentarmi rispetto a quello che mi circonda.

MF: Spazi e paesaggi diventano una sorta di cornice per gli eventi o rappresentano loro stessi delle situazioni, svolgono un ruolo di supporto o sono anch’essi fondamentali?

MR: La scelta dei paesaggi e degli spazi è fondamentale perché dà significato al lavoro. In 20.12.53 – 10.08.04 non ho scelto dei paesaggi ma un contesto. Stare accanto all’immagine di mia madre era l’unico spazio in cui volevo stare.

MF: Nel lavoro in corso 20.12.53 – 10.08.04 sei raffigurata, grazie a una serie di fotomontaggi, insieme a tua madre nelle foto di famiglia. Si tratta di eventi passati ma nel contempo, per via della tua immagine, presenti. Sembra che tutto accada nel presente, ma in un presente che pare più lungo di un instante. Questi intrecci fra passato, presente e futuro li distingui in un modo tradizionale o li concepisci diversamente?

MR: Direi che li percepisco in modo tradizionale. Ma capisco la domanda visto che in questo lavoro i tempi sono sballati e si potrebbe pensare che abbia pensato concettualmente al lavoro. Racconto anche a te come è nata l’esigenza di fare queste immagini: c’era mia madre morta in casa e non riuscivo a crederci, mi sembrava di vivere in un incubo. Volevo svegliarmi o tornare indietro ma era impossibile. Mi sono venute in mente le sue fotografie come unica via per rivederla a occhi aperti e mi sono messa subito a guardarle. Pensando che quel momento fosse magico, ho fantasticato di poterci entrare dentro e di stare accanto a lei. Era l’unico modo possibile per incontrarci di nuovo. In quel momento non percepivo alcun futuro per me ma solamente tutto il suo passato e il mio con lei. Grazie a questo lavoro adesso i tempi sono tornati normali.

MF: Nelle immagini si nota l’estetica del materiale fotografico e il cambiamento con gli anni. Questi “stili” diversi ti creano delle sensazioni differenti?

MR: Non sono tanto gli stili a provocare in me dei sentimenti diversi, piuttosto le differenti età di mia madre, che mi hanno fatto provare tanta tenerezza. In particolare stando in una fotografia con lei bambina ho provato un sentimento di maggiore protezione.

MF: Nel video Ora sento la musica, chiudo gli occhi, sento il ritmo che mi avvolge, fa presa nel mio cuore si vedono le riprese fatte da tua madre mentre eri impegnata in diverse competizioni per diventare ballerina professionista, sulle note della canzone What a Feeling tratta dalla colonna sonora di Flashdance, scritta da Giorgio Moroder, altoatesino come me. Forse è questa la ragione per cui mi hai scelto per l’intervista… Scherzi a parte, mi interessa il fatto che in questo lavoro il materiale di base, come in altri tuoi lavori, venga prodotto da altre persone, non artisti. Cosa ti affascina di questo processo?

MR: Ma dai! Non sapevo che l’avesse scritta questo signore altoatesino!

Comunque dipende da quello che voglio trasmettere nel lavoro. Cerco sempre di utilizzare quello che ritengo più adatto per sviluppare la mia idea, indipendentemente dalla sua provenienza. Per esempio, nel video in questione ho usato per lo più le riprese di mia mamma, tralasciando quelle acquistate dal fotografo del mio paese. Sul video ho poi montato quella canzone, il cui testo riflette molto bene il mio rapporto con la danza, lasciata in adolescenza per una scelta del tutto autonoma e con grande delusione di mia madre. Dentro però resto una ballerina. Come scrive Giorgio Moroder: “Prendi la tua passione e rendila possibile. Le visioni prendono vita, tu puoi ballare per la tua vita”.

MF: Nel lavoro Se il “The End” fosse stato tragico, io sarei stata più abituata a soffrire per le delusioni d’amore entrano dei ricordi più legati alla cultura popolare. Ti confronti con i film hollywoodiani che hai visto, modificandone la fine stereotipata in una più triste. Certo, il finale di un film dà l’idea di una fine in cui tutto rimane per sempre così, immutato. In questo senso, come concepisci il “film”? Quanto fa parte della tua vita reale?

MR: Fino a una certa età pensavo che la mia vita fosse come un film. Penso che questo sia abbastanza normale, almeno fino a un certo punto della propria vita. Con i miei compagni di scuola, dall’asilo fino alle medie, tutti i giorni a ricreazione interpretavamo le puntate di Kiss me Licia e de I Ragazzi della Terza C (rispettivamente cartone animato giapponese e serie televisiva italiana degli anni Ottanta, ndr). A casa, quando mi isolavo da mio fratello, immaginavo un intero film. Penso che i film influenzino e facciano parte della vita reale, ma molto dipende da dove vieni e da come sei cresciuto, dal rapporto che ognuno ha o ha avuto con la TV e dal grado di immedesimazione con le storie viste.