Per più di mezzo secolo Nancy Spero — morta a New York il 18 ottobre scorso all’età di 83 anni — ha sviluppato un linguaggio visivo complesso e potentemente simbolico, combinando immagini e parole. Artista e attivista, la sua opera si è confrontata con temi prima esistenziali, poi sempre più marcatamente politici e sociali.

Appartenente alla prima generazione di artiste americane vicine al movimento femminista (è stata co-fondatrice nel 1972 di AIR-Artists in Residence, una galleria a New York gestita in cooperativa da sole donne), ha ottenuto il primo pieno riconoscimento internazionale solo nel 1987, anno in cui si aprono, sull’onda lunga della rinnovata attenzione alla pittura e alla figurazione, due retrospettive, una in Gran Bretagna, l’altra negli USA. Le opere di quegli anni, dai cromatismi accesi, quasi dionisiache nel loro andamento simile a una danza, marcano però una differenza netta dalle eroiche, monumentali associazioni di formato e materiali della contemporanea pittura postmoderna. Supporti fragili, segno leggero e mai compiaciuto, ma soprattutto una profonda base etica, spia di una diversa appartenenza generazionale, che prevale nettamente sull’estetica del meccanismo figurativo.

Impresse come timbri su rotoli di carta o direttamente sul muro, immagini femminili — provenienti da libri di storia dell’arte ma anche da riviste, fotografie, illustrazioni contemporanee e persino dai graffiti dei bagni pubblici — si rincorrono con ritmo spezzato. Una tecnica messa a punto da Spero a partire dagli anni Settanta, mescolando stampa a mano, collage e campiture leggere di colore. Figure provenienti da millenni diversi, da contesti “alti”, come il museo, e “bassi”, come il mondo dei media, condividono lo spazio dell’opera con naturalezza, ripetute più e più volte le une accanto alle altre. Se la pittura “maschia” e onnivora che invade la scena internazionale di quel periodo adotta e stratifica stili, tecniche e motivi presi dal passato, riflettendo la logica culturale di un’economia guidata dal desiderio consumistico, volta a fondere tutto in un’unità indifferenziata, Spero attraversa invece le epoche, si muove attraverso la storia raccogliendo immagini da tessere insieme nella trama del suo lavoro, senza mai voler dire che tutto si equivale perché tutto è consumabile, senza nessun cinismo da fine della Storia. Le musiciste dei papiri egizi, le acrobate, le veneri paleolitiche e le atlete contemporanee, le dildo dancer e le vittime di guerra, stanno le une accanto alle altre portando ciascuna il proprio significato e la propria narrazione, in un presente continuo che è un modo di tenere aperto il passato, di tenerlo aperto al futuro perché le cose possano cambiare e la storia possa non venire cancellata ma riscritta o cambiata di segno. In quegli anni, Spero mette in dubbio il discorso critico sulla “chiusura”— sulla fine del Soggetto, la fine dell’Arte, la fine della Storia — dimostrando come quella chiusura, quella perdita, possano essere una potenziale apertura verso altri soggetti, un’altra arte, un’altra storia, fino a quel momento marginalizzati. Il suo operato di artista donna, apertamente e spesso radicalmente femminista, va verso la costruzione e l’affermazione di una soggettività nuova e non verso una decostruzione, una negazione. Questa positività riguarda anche le possibilità della rappresentazione e dello stesso linguaggio pittorico. Nel corso degli anni Ottanta, la maggior parte dell’arte impegnata a elaborare i concetti di differenza e multiculturalismo, a mettere cioè in discussione non tanto la soggettività come concetto universale ma in quanto espressione di una sola identità specifica e dominante — quella del bianco, borghese, maschio, occidentale —, ha adottato altre pratiche evitando pittura e scultura, linguaggi troppo organici alla tradizione, troppo carichi di riferimenti a un’autorità e a una storia che si volevano smantellare. Spero, invece, già dall’inizio degli anni Settanta concentra il suo lavoro sulla creazione di un linguaggio pittorico specificatamente femminile, abbandonando la tela per la fragilità della carta, la pennellata enfatica ed espressiva per il gesto ripetuto e paziente della stampa o del collage, creando una grammatica nuova di movimento, ritmo e colore, sovvertendo gerarchie e stereotipi della rappresentazione con il lessico inusitato delle sue figure di donne che attraversavano la storia e le culture uscendo dal loro ruolo subordinato. Conquista così, femminilizzandolo, lo spazio mascolino della pittura, aprendo la strada ad artiste come Kiki Smith, Sue Williams, Nicole Eisenman. Un conseguimento celebrato nel corso degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta, con un uso sempre più assertivo dell’immaginazione creativa e del colore — che da una gamma limitata di cromie e toni, si fa via via più acceso, contrastato, caldo —, verso una crescente complessità, un’esuberanza aperta anche all’improvvisazione. Punto d’arrivo di questo processo sono serie come “The Black and The Red III” (1994). Il repertorio di figure femminili, in continuo accrescimento, non è più sospeso nel vuoto dello spazio bianco ma radicato, fuso quasi, con campiture dense di colore, araldiche ma anche ammiccanti alla tradizione della pittura astratta americana, con cui l’artista si misura direttamente, invadendone lo spazio sublime con un esercito di “femmine folli”, con la loro vitalità, il loro movimento, la loro corporalità, le loro storie. Opere che trasmettono un senso vibrante di generosità e di offerta, di “ottimismo”, fino alla fine sempre vivo e forte nel lavoro di Nancy Spero.

Parlare di ottimismo per un’artista che ha sempre guardato in faccia gli aspetti più scomodi e brutali della società, che ha fatto della denuncia, della protesta e della resistenza le ragioni fondanti della sua opera, può suonare strano. Cicli come “War Series” (1966-70), piccoli lavori su carta che mostrano la distruzione e l’oscenità della guerra, “Codex Artaud” (1971-72) che unisce testo e immagini, incollati su lunghi rotoli di carta, per parlare del dolore e della rabbia di chi è escluso dalle forme dominanti del linguaggio, “Torture of Women” (1976), dove frammenti di testo estrapolati dai rapporti di Amnesty International si alternano a figure femminili immaginarie o mitologiche per legare la repressione politica delle dittature alla storica repressione nei confronti delle donne, fino al recente Maypole. Take No Prisoners (2007), sono tra i più lucidi e duri atti di accusa contro la violenza del mondo, in tutte le sue forme, e nascono dalla rabbia, dalla ripulsa che la brutalità e l’ingiustizia provocano nell’artista. Tuttavia la fiducia nella possibilità di imbastire un discorso insieme poetico e militante, di essere soggetto attivo prendendo parola attraverso l’arte, cercando una forma significante per esprimere contenuti persi, repressi, cancellati, non viene mai a mancare nel lavoro di Spero ed è questo che lo rende esemplare. Come pochi altri artisti dei nostri tempi (tra cui Leon Golub, che è stato suo compagno di una vita), Spero ha sempre creduto nella capacità dell’arte di affrontare la realtà, nella sua potenzialità di trasformare la condizione umana.

Nonostante (o proprio per) l’indubbia autonomia e originalità delle sue posizioni, l’opera di Nancy Spero è stata a lungo sottovalutata (come quella di Golub), relegata nell’ambito del dibattito femminista. Le “altre tradizioni” — per riferirsi a un fondamentale saggio di Benjamin Buchloh sul suo lavoro 1 — di cui l’artista si è fatta portatrice nell’ambito del Modernismo sono state a lungo estranee e irriducibili al dibattito critico e alle dinamiche di valorizzazione istituzionale di un’arte ancora regolata da una prospettiva storica patriarcale. Il pieno riconoscimento del valore universale della sua opera sulla scena internazionale è storia recente e per molti la straordinaria forza del lavoro presentato nel 2007 alla 52ma Biennale di Venezia, nella mostra a cura di Robert Storr, è stata una sorpresa. Maypole. Take No Prisoners, pensato come diretta, viscerale risposta alla politica militare statunitense post-11 settembre, all’orrore di Abu Ghraib e di Guantanamo, si riferisce alla tradizione di salutare l’arrivo dell’estate con l’erezione in un luogo pubblico di un alto palo di legno decorato con nastri colorati, fiori e altri simboli. Evidente riferimento fallico, Spero lo utilizza per appendervi “festosamente”, con nastri di seta e catene, circa duecento teste mozzate e sanguinanti ritagliate nell’alluminio e dipinte in colori squillanti. Derivate da una serie di disegni che l’artista realizzò negli anni Sessanta, queste teste sono poi state riprodotte in forma di collage in “War Series”, “Codex Artaud”, “Torture of Women”, secondo un processo di “cannibalizzazione” continua, non solo quindi delle varie fonti iconografiche ma del suo stesso lavoro, che Spero mette in atto dagli anni Settanta configurando l’intero corpo delle sue opere come un continuum, un flusso circolare di idee, di immagini e di temi. La condanna della guerra è certamente tra i motivi principali che ricorrono nel suo lavoro. Torna come torna la guerra stessa, in tutte le sue forme, che sia il Vietnam o l’Iraq, la Shoah o la brutalità delle dittature. “It’s the same, it’s no different… I did the War series about Vietnam and now here we are again in the Iraq debacle, watching the same damn thing… I find it really so unberable”2, confessa Spero in un’intervista sul suo intervento alla Biennale.

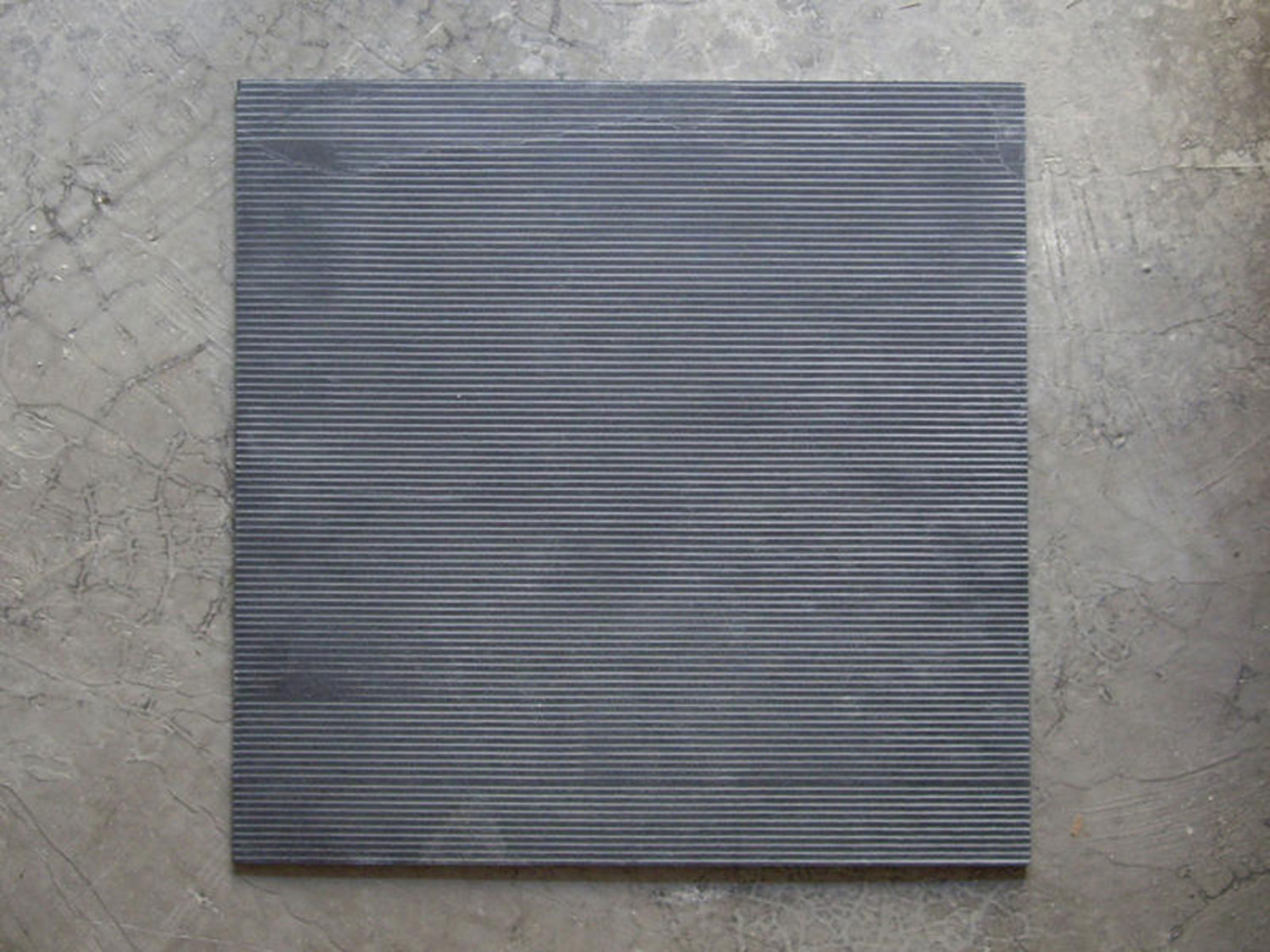

Da Maypole deriva direttamente quello che è stato il suo ultimo lavoro, l’installazione realizzata per la mostra allo Studio Miscetti a Roma, conclusasi il 30 ottobre scorso, pochi giorni dopo la morte dell’artista. Un’unica testa di metallo pende appesa con un cavo d’acciaio a una trave del soffitto. Su un muro, in basso, sono impresse tre figure di donne a carponi, scure, forse bendate, sofferenti, immagini già usate nel seminale ciclo “Torture of Women”. Tutto intorno alla stanza, in alto, stampato su un lato delle travi come un’iscrizione all’interno di un tempio, corre un testo che racconta il mito di Marduk, dio mesopotamico e simbolo della vittoria dell’ordine sul caos, che uccide con brutalità Tiamat, dea personificazione delle acque: “Marduk caught Tiamat in his net, and drove the winds which he had with him into her body, and whilst her belly was thus distended he thrust his spear into her, and stabbed her to the heart, and cut through her bowels, and crushed her skull with his club”. La descrizione di questa primigenia aggressione verso il femminile ricorre già in lavori precedenti dell’artista, in cui il racconto termina con il dio che apre in due con un coltello il corpo di Tiamat e forma il cielo con una delle sue metà. In questa sua ultima elaborazione Spero omette il finale in cui la violenza è trasfigurata in atto creatore e assolta dall’idealizzazione di Tiamat come elemento iperuranio, e chiude invece quasi evocando il suono terribile della mazza di Marduk che si abbatte sulla testa della dea, come gesto definitivo che incarna la paura, l’odio e la crudeltà diretta contro le donne, senza redenzione.

È lo stesso meccanismo che produce il patriarcato e la guerra; alla radice di tutto c’è il potere garantito dalla brutalità, dalla sopraffazione. Questo sembra dire Nancy Spero con il suo ultimo lavoro. Echeggiano le parole di Virginia Woolf: “La guerra è un affare di uomini”, ci sarà sempre finché non avranno spazio le ‘diverse tradizioni’3 portate dal femminile. La consapevolezza che quest’obiettivo è ancora lontano rattrista — come sembra suggerire il titolo scelto per quest’opera, Blue — ma non ha tolto a Nancy Spero, fino all’ultimo, la voglia e la forza di parlare. La sua fiducia nella vitalità dell’esistenza e il coraggio di credere sempre nella possibilità di un mondo migliore sono la sua eredità più grande.