Nel buio denso della Manica Lunga le interazioni sono per forza di cose ridotte al minimo: i volti sono quasi irriconoscibili e il silenzio viene osservato con rispetto. Nonostante tutto, incrocio lo sguardo di una visitatrice straniera, illuminato per un attimo dal bagliore di un riflesso. Lei sta posando all’interno di uno dei sei kaleidorama allestiti in mostra, un uomo sta tentando di scattarle una foto, forzando i tempi d’esposizione del suo iPhone e contravvenendo alla preghiera dell’artista a non interporre filtri digitali tra gli occhi e le opere. Ci fissiamo per un attimo, lo scatto richiede più tempo del previsto e lei, imbarazzata, si sente in dovere di fornirmi una giustificazione: “It’s gorgeous, isn’t it? I feel like a child… And it’s not digital!”. Le tre battute, pronunciate a denti stretti, condensano le ragioni dell’efficacia della mostra personale di Olafur Eliasson al Castello di Rivoli, “Orizzonti tremanti”.

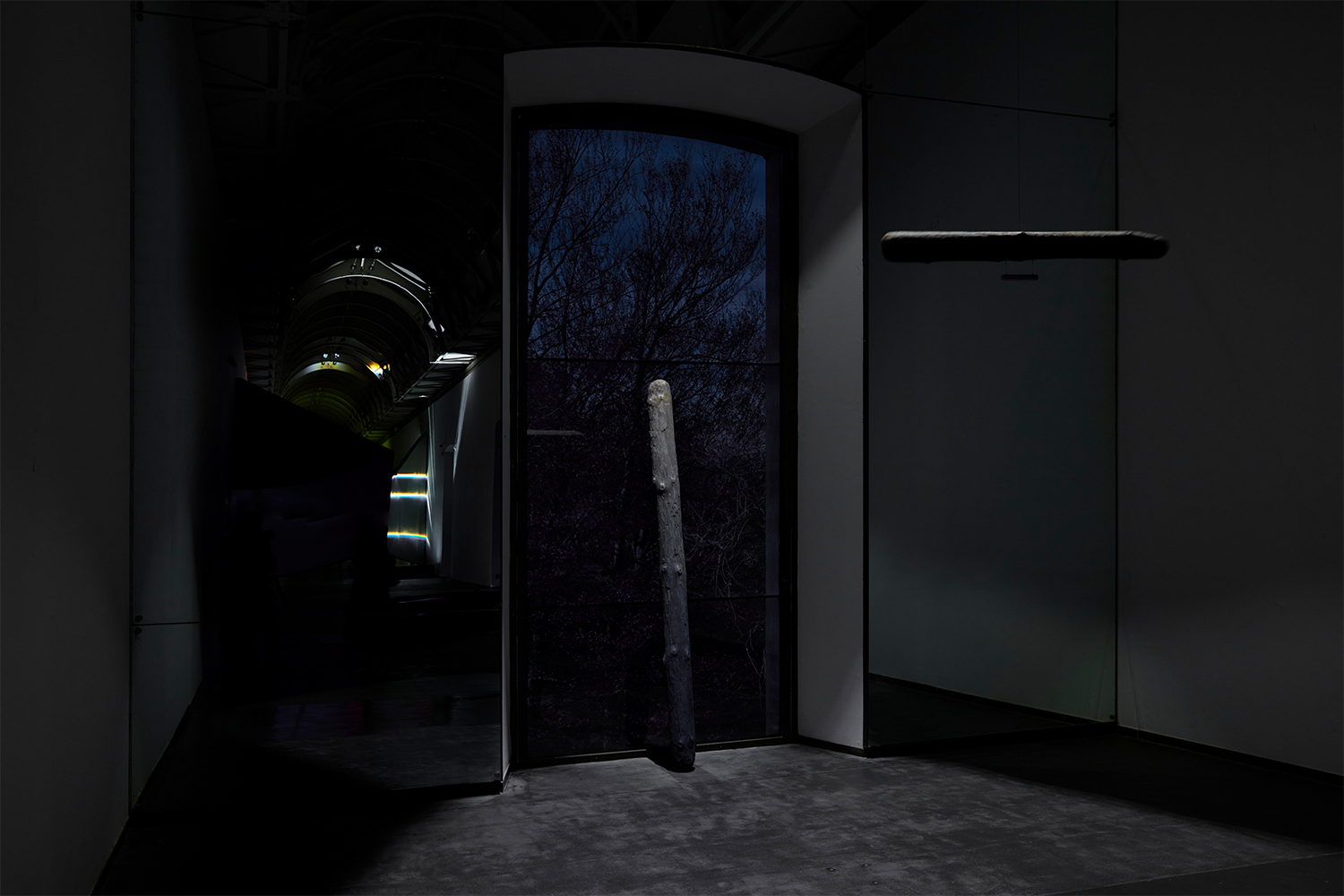

Ventitré anni dopo “Your circumspection disclosed” – la sua prima personale fuori da un paese scandinavo, curata anch’essa da Marcella Beccaria e oggi parzialmente riallestita nel mezzanino – Eliasson torna a Rivoli con un intervento compatto e coerente. La mostra è aperta e chiusa da due grandi dispositivi orientanti che impostano e direzionano lo spazio: il faro Navigation star for utopia (2022) e la bussola Your non-human friend and navigator (2022), un assemblaggio minimale di magneti e driftwood – legni raccolti in spiaggia – che si riconnette alle pratiche processuali di casa al Castello. A connetterli lungo il rettilineo della Manica Lunga intervengono sei kaleidorama, grandi dispositivi ottici che scandiscono il percorso della mostra, un itinerario emotivo e cognitivo profondamente individuale, da percorrere in solitaria rispettandone la temporalità. Lo spazio architettonico della Manica – a differenza di quanto avviene nella personale allestita in contemporanea a Palazzo Strozzi, “Nel suo tempo” – amplifica e potenzia l’esperienza dei dispositivi, restituendo concretamente la possibilità di una enfilade ottica che allontani sempre più l’orizzonte verso cui puntare. Non è un caso che si tratti di un ambiente ideato e costruito con una funzione espositiva, uno spazio scopico seicentesco nato per ospitare la pinacoteca di Carlo Emanuele I e, idealmente, direzionare i passi e lo sguardo dei suoi visitatori.

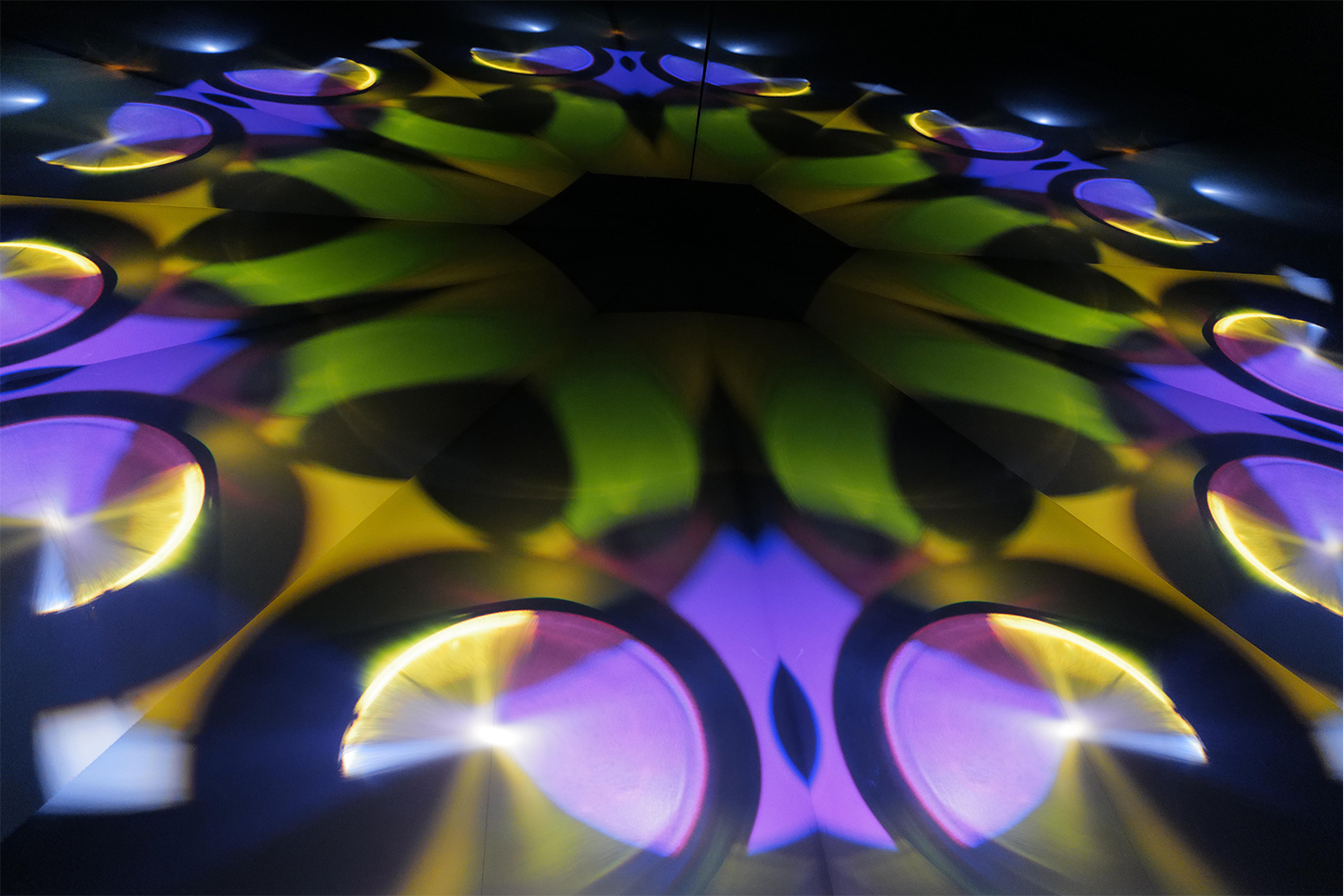

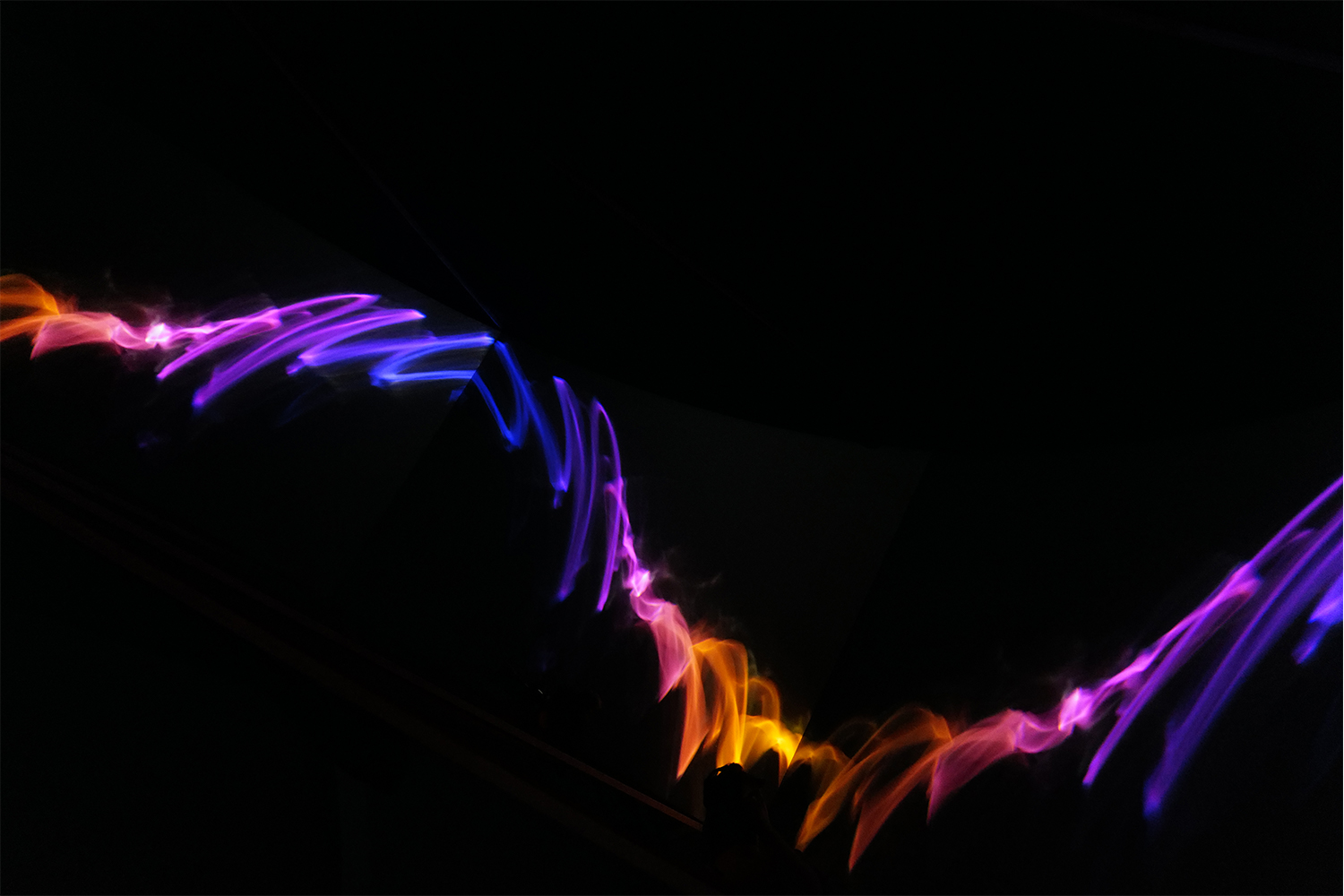

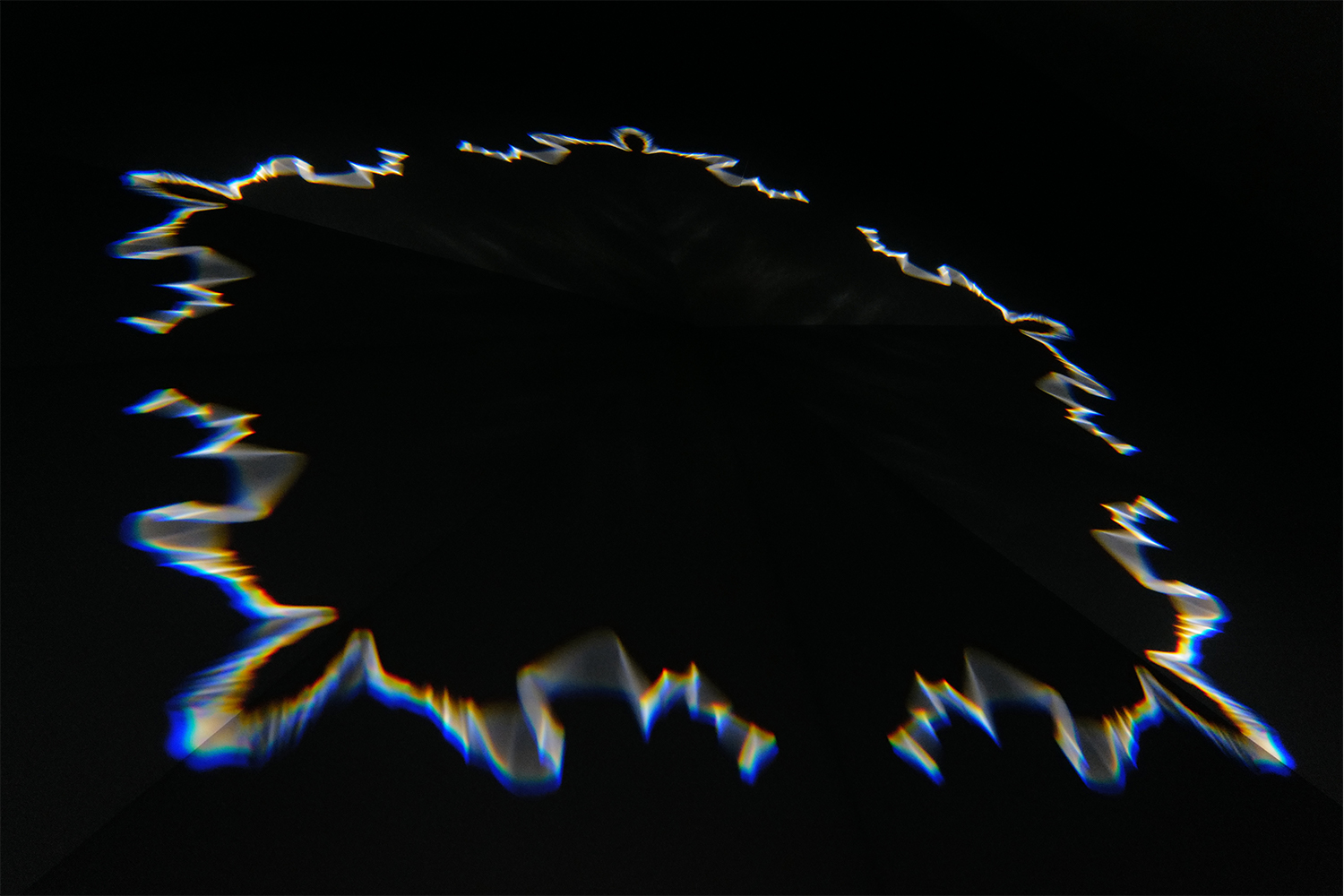

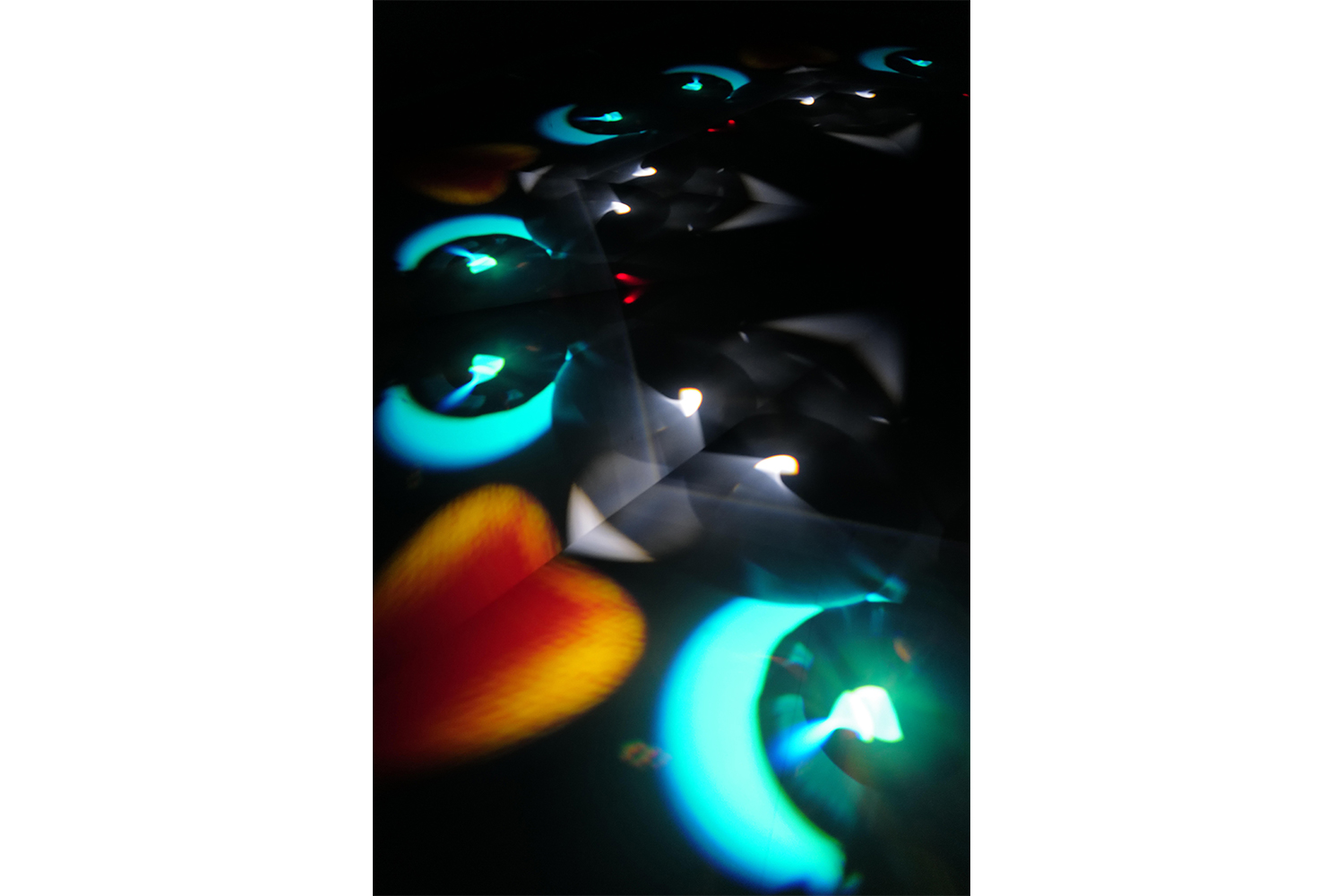

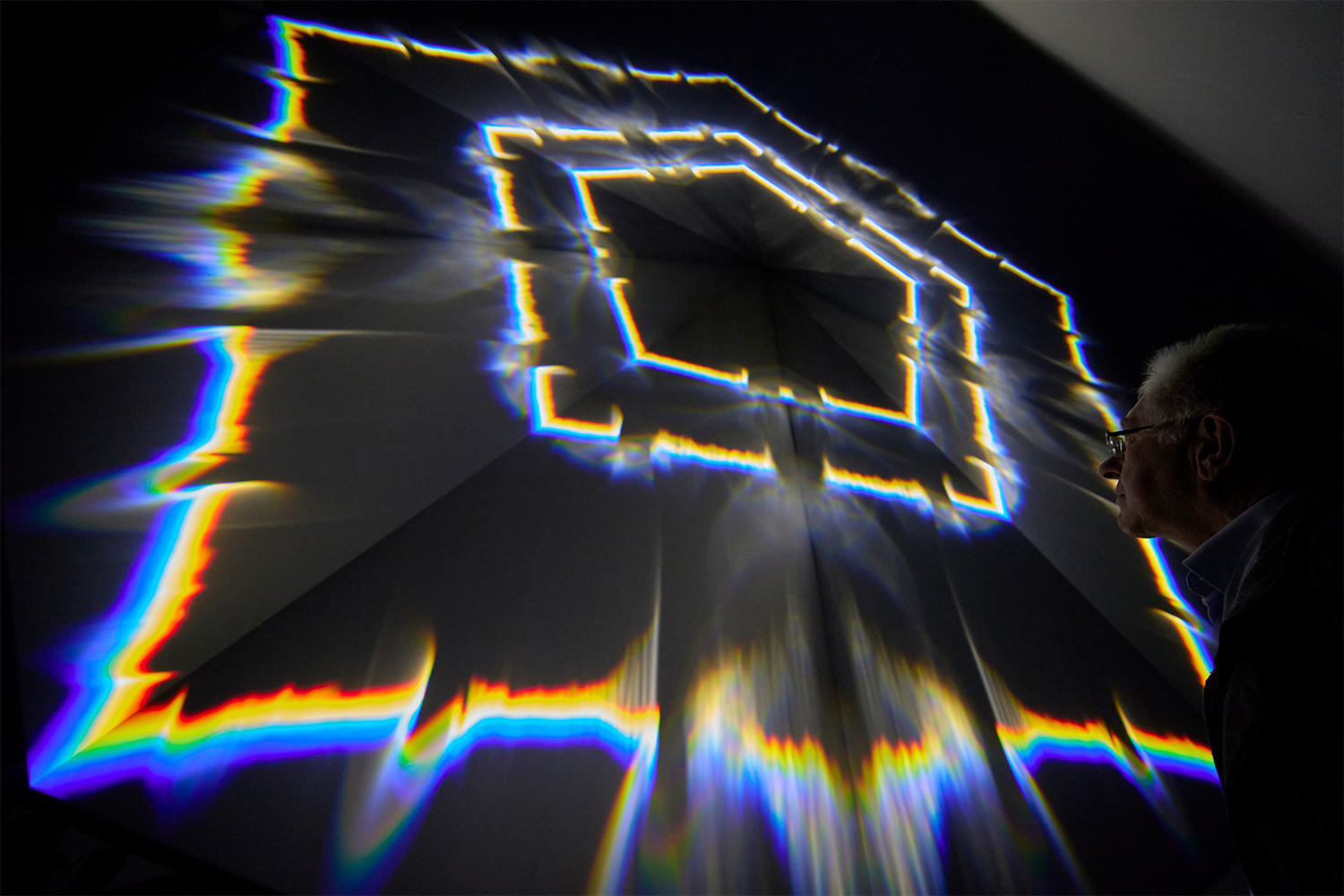

Ognuno dei sei kaleidorama è contraddistinto dal possessivo Your seguito da un diverso sostantivo o aggettivo: in ordine, curious, power, self-reflective, hesitant, memory, living. Il processo di lettura e di esperienza delle opere è necessariamente orientato, segue la direzione del percorso faro-bussola e inverte quello dei raggi di luce che attivano i dispositivi. All’inizio il visitatore/navigante incontra, da lontano, gli esiti luminosi che baluginano all’esterno del kaleidorama, su pareti-schermo animate da riflessi e aberrazioni ottiche. Avvicinatosi, accede a piccole capsule abitabili cuneiformi in cui l’effetto è amplificato e moltiplicato da sistemi di specchi pluridimensionali. Infine, una volta uscito, apprende/comprende il meccanismo generativo dell’effetto ottico e dell’esperienza che ha appena concluso. Libero di riposare lo sguardo, è subito attratto da un altro “orizzonte tremante”, un altro spettacolo luminoso poco distante che costringe a proseguire il cammino verso una nuova tappa.

In una progressiva presa di consapevolezza, il navigante arriva a intuire autonomamente i meccanismi di funzionamento delle opere, sviluppando attraverso la fascinazione e la meraviglia un suo sistema di lettura. L’impatto con la rivelazione è comunque sempre potente: quegli spettri multicolore, quelle linee tremanti, quei raggi spezzati che tenderebbe ad associare a un familiare universo digitale, sono tutti in realtà generati dall’incontro tra fasci di luce elettrica e sistemi riflettenti, spesso semplici specchi d’acqua o composizioni di lenti. Se l’immagine appare nitida e controllata, il suo meccanismo generativo si rivela sorprendentemente semplice e trova la sua forza maggiore proprio nella sua comprensibilità, come nelle interazioni con la strumentazione scientifica di un laboratorio ottico. La sensazione, in fondo, non deve essere troppo distante da quella di chi sessant’anni fa si confrontava per la prima volta, apprendendone i meccanismi di funzionamento, con le trovate visive delle opere cinetiche e programmate – un lichtballett di Otto Piene, poniamo. Esiste, però, una differenza sostanziale, intuita anche da quella visitatrice imbarazzata: il nostro sguardo è ormai allenato a confrontarsi con spectacula digitali, caverne immersive che saturano lo sguardo e ricercano artatamente effetti di fascinazione meravigliata. Per risvegliare quello sguardo anestetizzato, Eliasson decide di ricorrere a meccanismi leggibili di costruzione e generazione dell’immagine, ripristinando la meraviglia tutta infantile del confronto col caleidoscopio, ma portandola su una scala ambientale che si nutre delle interazioni con lo spazio architettonico. “It’s gorgeous, isn’t it? I feel like a child… And it’s not digital!”.