QUESTE CORRISPONDENZE SCRITTE DA PIERO GILARDI PER FLASH ART TRA IL 1967 E 1968 SONO UN MATERIALE RARO E PREZIOSO E FUNZIONANO COME TERMOMETRO DEL CONTRIBUTO E DELL’INFLUENZA DELL’ARTISTA ALLE MOSTRE SEMINALI DEGLI ANNI SUCCESSIVI.

LETTERA DA NEW YORK

Flash Art Italia no. 3-4, Settembre 1967

Sul set di un film underground sto porgendo l’accappatoio alla ragazza appena uscita dalla scena nel bagno; mentre la sto sbaciucchiando sulla schiena Andy Warhol mi blocca con un finto-entusiastico «terrific»; così è stata rifatta la scena nel bagno asciutto, con la ragazza vestita e me nudo a giocarci dentro; sono cose che capitano qui a New York, dove sono venuto per uno «show» di tappeti-natura alla Fischbach Gallery.

Un viaggio precedente mi aveva chiarito l’importanza che avrei dovuto dare ad una mostra americana dopo due anni di lavoro in Europa. In una estate di intensa attività ho preparato questa serie di lavori inediti; in essi ho cercato di mantenere chiara ed autonoma la nativa dimensione culturale europea; l’unico adeguamento è consistito nel presentarli come oggetti puramente estetici, escludendo cioè quel rapporto con la realtà diretta che è un po’ il mito di sempre.

Ho potuto allestire le due sale della galleria esattamente come avevo previsto in una maquette elaborata nel mio studio.

Quando la gente arriva alla galleria, scaricatavi direttamente da due elevators, legge un cartello che prega di levarsi le scarpe se si vuole camminare sulle sculture di poliuretano espanso; cosa che quasi tutti fanno con un’ingenua e simpatica disciplina dell’avvenimento; qualche coppia di hippies vi si distende per intero e sosta a lungo.

Sul pavimento c’è un tappeto di metri 4 × 4 con della “frutta caduta” su di un prato: è diviso in sedici parti che si possono acquistare al prezzo popolare di 300 dollari ciascuna; c’è un tappeto di “pietre” che scende dal suo avvolgitore di alluminio e plexiglass, percorre il pavimento di cemento bianco e risale sul muro opposto con una morbida ondata; c’è un altro tappeto, lungo sei metri, che si incastra nel passaggio tra le due sale, strozzato dagli stipiti, mentre un “plano abbattuto” lo percorre diritto in tutta la lunghezza; due tappeti tondi sono appoggiati al muro come ruote inutilizzate; anche gli altri lavori, che è stato necessario mettere in verticale, sono così bassi da toccare per terra con le loro frange di vegetale sintetico.

Adesso la mostra sta per chiudere; tra tutta la gente che è già venuta, e che ha lasciato un po’ del sudore dei propri piedi sui tappeti, ho potuto fare molte conoscenze: così mi sono trovato a girare per gli studi e per le case; naturalmente anche dei vecchi amici, come Paolo Icaro che sta finendo una sua geometrica foresta di profilati, o come John Chamberlain, che mi ha commissionato un grande tappeto-letto per il living room della sua amica Ultra violet. Le esposizioni qui sono ancora poche, anche se il pubblico si è già risvegliato dalla sonnolenza delle vacanze estive.

La sensazione dominante che si ricava da ogni canale, più o meno vivo, dell’informazione artistica è che il «polo creativo» non si identifichi con la «minimal art»: per adesso non c’è una nuova situazione ben definita che la possa sostituire completamente, ma ci sono però dei sintomi che testimoniano di un nuovo atteggiamento intellettuale, che chiamerò, come ho sentito qui, umanistico.

C’è infatti un rinnovato desiderio di guardarsi nello specchio, e oggettivare la realtà personale; comunque di stare attenti ai tropismi individuali. Naturalmente se questo desiderio si manifestasse a livello sociologico sarebbe un ennesimo rigurgito di quello psicologismo freudiano, di cui l’America è sempre malata; è chiaro che per gli artisti questo livello è superato e che il loro vero presupposto consiste nella dimensione tecnologica: una dimensione che, come una seconda “natura” li isola e li salva dalla contaminazione con gli squilibri delle strutture sociali; per questa dimensione, ad esempio, l’hippy vive in coesistenza primaria con il tecnico aeronautico: un più è «hippy».

A proposito di hippy alla Stable Gallery c’è una personale di Paul Thek, che conoscevamo già per i suoi repellenti frammenti di carne finta; adesso ha imparato la tecnica delle statue di cera ed espone, tra l’altro, una ricostruzione, di magica efficacia, della sua figura di hippy dalla faccia triste, sul letto di morte.

In California, oltre agli hippies che vivono sui battelli, nelle città e nelle fattorie, ci sono anche degli altri artisti: frequentano le «marziane» università di quel posto e vivono mischiati alla gente che là è «dura e pazza»; pare che proprio il peso degli enormi e assurdi condizionamenti catalizzi in loro una sconosciuta libertà creativa.

Il lavoro di tutta questa gente nuova verrà sicuramente mostrato a New York, perché adesso è qui che convergono tutte le informazioni più vive; penso che un critico, solamente stando qui, può cogliere uno ad uno i sintomi ambigui ma progressivi di una nuova situazione. Io spero che per gli altri artisti questo invece non sia molto necessario, e che ognuno possa lavorare nella particolarità del proprio ambiente, integrato dalla comunione «elettrica» postulata da McLuhan; altrimenti questa città rischia di perdere il carattere aperto e cosmopolita, per chiudersi nella sua potenza e nella sua struttura emblematica.

DIARIO DA NEW YORK

Flash Art Italia no. 5, Novembre – Dicembre 1967

L’avvenimento più simpatico tra quelli che hanno movimentato la vita artistica di New York nel mese di ottobre è stato la mostra “Sculpture in Environment”.

Per iniziativa della municipalità di New York sono state esposte nelle strade, nelle piazze e nei parchi le opere di 22 scultori; così una sera sono salito in macchina con un amico ed abbiamo fatto il giro della città, alla scoperta delle enormi sculture che erano quasi tutte installate in punti nevralgici per il passaggio della gente. Dall’obelisco di Barnett Newman all’estrema punta del South Ferry, siamo risaliti lungo quella colata di minerale scintillante che è Manhattan, fino alla Grand Central Station, dove c’era la piramide al neon di Chryssa, ed abbiamo proseguito fino ai limiti di Harlem, dove Oldenburg non aveva fatto altro che scavare una strana fossa in un prato: si trattava di una buca gigante per il gioco del golf. Nelle gallerie le due più formidabili mostre hanno per protagonista la luce.

Dan Flavin ha realizzato alla Kornblee, una istallazione di luci al neon che rappresenta una ulteriore essenzializzazione del suo discorso «minimal»; entrando nella galleria si percepisce appena la sfumatura verdina dei neon che, in forma uguale e in composizione ritmicamente uniforme, occupano le pareti della sala; ma se dopo qualche minuto si getta lo sguardo fuori dalla finestra tutto pare interessante, colorato di rosso per la violenta contrapposizione complementaristica di quella luce verdina; allora ti accorgi che Flavin ti ha fatto respirare la sua luce e ti senti un sol blocco con lo spazio solido e indifferenziato che ti circonda.

La mostra di Bob Whitman alla Pace Gallery è uno dei primi risultati del grosso lavoro che Rauschenberg sta facendo per fare un incontro e promuovere una collaborazione tra i tecnici e gli artisti; il nome sotto il quale avvengono queste riunioni è «E.T.A.» e avvengono appunto nello studio di Rauschenberg; nel penultimo incontro si era visto una dimostrazione del laser.

Whitman ha utilizzato il laser per creare tre environments di luce; in quello che mi è piaciuto di più c’era una lama di luce rossa che tagliava come un piano immaginario, lo spazio della sala ad un metro di altezza; la luce partiva da un cristallo cilindrico che spuntava da un blocco contenente i vari macchinari, ma anziché irradiarsi a onde concentriche si espandeva in raggi paralleli colpendo i corpi della gente ed il muro, senza deformazioni proiettive. Come da Flavin anche qui la luce ha una corporeità indifferenziata.

Io penso che l’utilizzazione di un elemento energetico come la luce rappresenta nell’ambito della «Minimal art» il sintomo di nuovi e futuri interessi.

Fino adesso la percezione primaria era stata riferita solo alla dimensione dello spazio: i lavori di Morris, Judd e LeWitt usavano un linguaggio di volumetria e strutturalità spaziali, anche se con differenti implicazioni matematiche e psicologiche.

Invece l’idea con la quale si lavora oggi è riferita alla dimensione del tempo; Flavin con l’estremismo del suo lavoro c’è sempre stato dentro, Whitman lo ha capito adesso, ma c’è tutta un’altra situazione che vuole entrarci attraverso l’esperienza psichica dell’individuo.

Mi hanno detto che nelle università e nei college della California i ragazzi sono molto vivi e passionali in senso umano; ad esempio non perdono una occasione di manifestare contro la guerra in Vietnam; ma i più lucidi di essi cercano un rapporto reale tra l’emotività psichica e la dimensione tecnologica, che là è così sviluppata da creare situazioni da fantascienza.

Nell’ambiente californiano è nata la «Funk Art» i cui rappresentanti più attivi sono William Wiley, Jean Linder, Sue Bitney; ma accanto a questi artisti che non hanno ancora risolto le derivazioni da Oldenburg e certe confuse istanze psicanalitiche ce ne sono degli altri, più duri ed isolati che hanno raggiunto una straordinaria libertà ed essenzialità di linguaggio. Sono Bruce Nauman, Kenneth Price, Don Potts; essi cercano una nuova dimensione del tempo attraverso la “sensazione”, che è la “unità” percettiva dell’individuo. Gli oggetti di questo ultimo gruppo di artisti ti comunicano delle sensazioni intense come certe immagini naturali, senza rappresentare niente di naturale, anzi rivelando la loro composizione e materia artificiali.

A New York altri giovani lavorano in questo senso; ma in genere sono più tesi e nevrotici dei loro compagni di California; così, talvolta, finiscono con l’irrigidirsi in posizioni formalistiche che bloccano la libertà e l’apertura di quella che io chiamo «Sensorialità entropica»; i nomi più salienti sono Frank Viner, Eva Hesse, Keith Sonnier.

Adesso sto preparando la valigia ed ho, lasciando New York, la precisa sensazione che la strada da prendere sia quella tracciata da queste idee; siamo ancora lontani dal sintetizzare una nuova dimensione artistica ma si sente forte e determinante una nuova attitudine mentale a vivere in modo individuale all’interno dell’entropia. Penso che la realtà strumentale delle strutture che ci circondano ci fornirà automaticamente un sistema per comunicare in questa direzione.

Nel viaggio di ritorno passerò da Londra e Parigi per conoscere un po’ gli artisti europei che sono dentro a questa ricerca; cercherò di vedere Barry Flanagan e Mark Boyle soprattutto, ma mi hanno anche segnalato George Passmore, Richard Long, Olle Kåks, Lars Englund, Panamarenco e Sonejouand.

Naturalmente sono molto curioso di vedere i nuovi lavori dei miei amici italiani che lavorano in questo senso: Pino Pascali e Gilberto Zorio.

In fondo noi europei siamo favoriti in questa ricerca perché questa storia del “tempo” noi ce l’abbiamo un po’ nel sangue: basta saper ricominciare tutto da capo, basandoci sull’entropia che la civiltà cibernetica ci ha regalato e mantenendo la nostra attitudine individualistica al puro livello di attitudine.

DA LONDRA E DÜSSELDORF

Flash Art Italia no. 6, Gennaio – Febbraio 1968

Sono sceso stamane all’aeroporto di London da un Boeing dell’Air India che aveva un poetico nome indiano tipo «Daya Shampur» o qualcosa giù di lì: passando sotto l’ala del bestione io e Icaro, che mi accompagna in questo viaggio, ci siamo guardati in faccia interdetti perché sentivamo un tintinnio di ferraglia rotta venire da uno dei reattori: abbiamo concluso che la nostra salvezza era stata affidata alle facoltà magiche del pilota con il turbante in testa.

Il salto di atmosfera da N.Y. a London è molto meno forte che da N.Y. all’Italia; si vedeva per le strade la medesima fretta e violenza di movimento nella gente; mancava invece il senso della organizzazione massiva americana, che a N.Y. si vede nella partenza, compatta come una ondata, delle macchine ai semafori, mentre qui le auto sgusciano via da tutte le parti, in una sorta di empirica, ma funzionante, coordinazione individuale.

Penso che nessuno osa più mettere in dubbio che a London ci sono le ragazze più sexy del mondo: qui London batte Manhattan perché il fascino di queste ragazze è tutto buttato fuori, è tutto messaggio, mentre le ragazze americane, che vanno in giro a piedi nudi, senza reggiseno con la latta di Coca Cola in mano, hanno delle attrattive più intrinseche che vengono dal loro individuale vitalismo.

Icaro conosce già la città, così possiamo spostarci velocemente con Tube (sotterraneo) alla ricerca delle gallerie d’avanguardia. Alla Rowan che è in procinto di trasferirsi, c’è una mostra un po’ triste di quadri geometrici; chiediamo di Barry Flanagan alla segreteria gentilissima che ci mostra un paio di lavori nel magazzino: sono dei sacchi di tela molto grezza riempiti di sabbia e disposti sul pavimento in una specie di composizione Zen. Mi interessa. Soprattutto per la sensorialità della imbottitura inerte della sabbia.

Il direttore della galleria, un tipico cinquantenne inglese, ci favorisce e telefona a Barry, e, in un momento, ci combina il lunch insieme; nella mattinata vediamo ancora una mostra deludente alla Grabowski Gallery e un sorprendente lavoro di Caro alla Kasmin.

Alle tredici raggiungiamo la Central School of Arts dove Barry insegna; è molto curioso vedere come qui tutti gli artisti, anche i più giovani, insegnano; naturalmente le scuole sono ad alto livello, funzionano bene e sono di spirito molto aperto.

Barry appena uscito dalla St. Martins School che è, tanto per intenderci la scuola dove insegna King, è subito venuto qui alla Central; così succede che in queste scuole non si capisce bene chi sono gli allievi e chi i maestri.

Infatti dopo aver deglutito una disgustosa colazione inglese ci siamo trovati in una precipitosa gimkana, al seguito di Barry, sulle scale della St. Martins dove abbiamo conosciuto un mucchio di artisti che lavoravano insieme, non si sa bene da che parte della gerarchia scolastica.

Il più in gamba di tutti gli allievi è senz’altro Richard Long: lavora direttamente sulla natura e non conserva che le foto dei suoi lavori; ad esempio traccia in un prato una serie di quadrati uno dentro l’altro e poi taglia una fascia di erba larga dieci centimetri lungo i perimetri, così che queste figure geometriche risultano disegnate in negativo, senza alterare la materia dell’ambiente-scultura.

Un suo amico che si chiama George Passmore ci preleva e ci fa continuare il giro; ci mostra i suoi lavori che sono delle colate di materia sintetica e di gesso morto, delicate e sottili come lui; esse rappresentano una nuova ricerca di «gestualità» declinata in un senso di «minimal attivo».

oi siamo andati a trovare Mark Boyle, lui non c’era perché era andato in Italia; così abbiamo parlato con sua moglie che è molto, ma molto carina e che ci ha spiegato come tutti i mobili e le suppellettili di casa loro siano stati raccolti sulla strada: ci ha spiegato che le sue riproduzioni di terreno urbano sono decise lanciando un piumino su di una grande carta topografica di London. Ci ha anche parlato del SENSUAL LABORATORY che secondo me è l’attività di Mark più aperta e viva; cioè quella che mi impedisce di chiudere con la parola «novorealista» il senso di questo suo lavoro dei pannelli che forse avrete visto alla Biennale dei giovani di Parigi.

Abbiamo fatto un salto alla I.C.A.: c’era la mostra di 6 artisti giovanissimi che avevano il ritratto riprodotto sul catalogo, al posto delle loro opere. Quei sei volti che ti sorridono dalle pagine colorate sono l’immagine della gioventù e della lucida esuberanza dell’arte londinese in questo momento; è gente che rifiuta la definizione di «Fine art» per il loro lavoro: è gente che lavora e vive con lo stesso, continuo atteggiamento di percezione emotiva e fisica della realtà.

Si sente molto parlare della crisi della «Swinging London» in rapporto ai vari disastri economici dell’Inghilterra. Ma la dimensione mentale che si era acquisita nell’euforia di prima rimane nella sua essenzialità di dimensione primaria, e si manifesta anche oggi nel fatto che la spinta psicologica delle cose prevarica le cose stesse.

DÜSSELDORF

Paolo Icaro ha in questa città un amico fraterno che è Otto Piene; anche le loro rispettive mogli Nancy e Nan sono amiche, addirittura dal tempo dell’infanzia trascorsa nel medesimo building a New York. Così appena arrivati andiamo dai Piene che abitano un condominio per artisti che si chiama FORTUNE.

Praticamente è la casa del Gruppo Zero: Otto vi ha istallato uno studio-casa sulla idea del Living-loft americano, ma con tutt’altro criterio di funzionalità. È un criterio tutto suo che rispecchia la supposizione di leader nei confronti di una gioventù che come lui, è lesa all’idea di uno spazio limpido e razionale, ma, a differenza di quello bauhausiano, anche naturalistico.

A Düsseldorf le case sono quasi tutte nuove perché, mi spiegano, la città fu molto bombardata nell’ultima guerra; ma mentre che in Italia si è ricostruito caoticamente tirando su all’insegna di un finto lusso e con una perenne inadeguatezza dei servizi pubblici, qui pare tutto congegnato da un coerente piano iniziale: le strade sono molto larghe, il traffico è snellito da sopravvie, ci sono parchi ben curati e difesi e i rivestimenti murali delle case sanno di solido e sono arricchiti da civettuoli particolari di gusto neocostruttivista.

Si sa che Düsseldorf ha una posizione del tutto speciale nel quadro dell’arte europea perché qui sono nati due movimenti artistici a livello internazionale, che sono lo Zero e il Fluxus: poi c’è la particolarissima galleria-casa di Schmela dove sono passati artisti famosissimi prima di sfondare in America o in Europa.

Siamo andati da Alfred Schmela che sta al di là del Reno in Luegplatz 3 e lo abbiamo trovato avvolto nel suo solito accappatoio; la signora ci ha offerto il tè e una torta bianca di zucchero vanigliato; ai muri c’era una predominanza di quadri e oggetti firmati da Martial Raysse con un’ottima data, segno che la mostra corrente era una personale di Raysse; poi abbiamo frugato in tutti gli angoli alla ricerca di qualcosa di sorprendente. Purtroppo non siamo in tempo per vedere la mostra di Carl Andre da Fischer; ma andiamo lo stesso a trovare Konrad Lueg che dirige questa galleria aperta appena da un mese.

Il locale è un passaggio carraio chiuso da due grandi vetrate e tutti gli accessori di ufficio sono concentrati in un cassone con le ruote rivestito di formica bianca: il lavoro di Andre è lì in un angolo sotto forma di catasta di 100 piastrelle di ferro di cm 50 × 50 × 0.5 ciascuna; la mostra era appunto una specie di doppione in ferro del pavimento della galleria.

L’idea di Konrad è di chiamare gli artisti a Düsseldorf per fare qualcosa su misura dell’ambiente, così come ha già fatto con Andre, come farà a gennaio con Sol LeWitt e come probabilmente vuol fare con alcuni artisti italiani sul finire della corrente stagione artistica.

Un vero personaggio tedesco lo abbiamo trovato in Joseph Beuys; la sua casa, grande e vuota ha una atmosfera rarefatta; tutti gli oggetti sembrano mummificati o infeltriti; lui stesso ha una età indefinibile e porta un panciotto imbottito bianco ed una fibbia che, a quanto pare, non si toglie mai nemmeno per andare a letto.

Fermandoci un po’ a chiacchierare abbiamo poi scoperto un tipo di vitalità, pigra ma calorosa in ogni parte dell’ambiente: dal pavimento di vero cuoio disordinatamente imbottito ai frammenti di cioccolato lasciati ad impastarsi con la polvere, in un vassoio al centro della stanza; lui ti mostra i reportage dei suoi innumerevoli happenings: quasi sempre c’è di mezzo il burro, steso in untuosi parallelepipedi sulla moquette o disintegrato a morsi risputati o spiccicato su una sedia per occluderne la funzione. Icaro impressionato chiede alla moglie di Beuys se usa ancora il burro per far da mangiare.

È una mattina grigia e fredda e sto partendo per ritornare a Torino; alle vetrate dell’aeroporto vedo dei corvi grassocci che razzolano come galline lungo le piste e vedo i bireattori della Lufthansa che invece di due getti ne hanno tre perché i tedeschi vogliono sempre qualcosa di più robusto che gli altri.

Penso agli artisti tedeschi tra un purismo astratto-naturalista e il consueto espressionismo e mi stupisco che nel 1967 non siano ancora riusciti a mettere a fuoco quella dimensione mentale di freddezza e libertà che la civiltà tecnologica ha catalizzato in tutti gli altri posti, anche in Italia che è un paese industrialmente arretrato.

DALL’OLANDA

Flash Art Italia no.7, Marzo – Aprile 1968

Parigi ore 6.45 di mattina; io e Tom Trini siamo davanti alla Gare du Nord, in attesa di prendere il TEE per Amsterdam; nevica forte ma bagnato e il cielo è molto scuro: attraversiamo la piazza animata dal tipico via vai di ferrovieri, facchini e bottegai per andarci a prendere un caffè in uno degli altrettanto tipici bistrò aperti con le loro luci calde sul marciapiedi innevato.

Durante il viaggio parliamo dell’incontro che abbiamo avuto a Parigi con Ger Van Elk che è il giovane artista olandese che ci ha informato sulla situazione dell’arte ad Amsterdam e che ci ha dato un bel po’ di indirizzi ed indicazioni per individuare a colpo sicuro le ricerche più avanzate; Gerard è molto bravo e vivace: le sue opere sono delle colate in diversi colori di poliuretano espanso che va a fasciare uno spigolo di muro o scavalca una finestra collegando lo spazio interno a quello esterno; nonostante la chiara implicazione spaziale le sue forme restano una cosa autonoma perché, pur seguendo o sottolineando le strutture architettoniche, esse rimangono l’immagine freddo-sensuosa di un movimento primario che è l’espansione chimica del poliuretano.

Come dicevo Gerard è vivace come un grillo e presto verrà in Italia a trovarci: l’anno passato è stato in California e, ad Amsterdam, ha fondato un Istituto per la «diseducazione» artistica.

AMSTERDAM

Siamo arrivati nella capitale olandese ieri alle due e come siamo usciti dalla stazione siamo stati trafitti dal freddo; i canali erano parzialmente ghiacciati e il vento spargeva i radi granelli di neve, asciutta come sabbia, negli interstizi dell’acciottolato e negli angoli morti; ma nonostante quelle algide presenze il paesaggio della città era allegro: le case sono complicate da una infinità di dettagli strutturali e decorativi che risaltavano uno sull’altro per uno stacco grafico di colore o di linea. Tom ed io camminavamo veloci lungo i canali e sui ponti. Siamo arrivati allo Stedelijk Museum che avevamo una fame da lupi e dato che i musei del nord, al contrario dei nostri, sono delle grandi macchine per vivere abbiamo trovato subito il ristorante; ci siamo seduti in faccia a una vetrata dalla quale vedevamo il giardino, pieno di sculture, stretto nella morsa di un sole pallido e acido; però quella sottile sensazione di desolazione ci faceva apprezzare ancor più il calore e la vitalità dell’interno. Bellissimi ragazzi e ragazze in abbigliamento hippie, ma non troppo, mangiavano le loro omelettes ai tavoli e intanto discutevano porgendo al mio sguardo virili dolicocefalie e accavallamenti di gambe sode e statuarie; noi intanto ci siamo puliti la bocca e abbiamo pagato il conto che era «very cheap». Poi siamo stati ricevuti dal curatore del museo che si interessa ai giovani e che si chiama Beeren: un tipo ombroso all’apparenza, ma gentilissimo; mi ha detto di aver proposto al Museo l’acquisto di un mio tappeto- natura e ci ha combinato sui due piedi un paio di rendez-vous, con due degli artisti che cercavamo di vedere; questo inizio è stato per noi un enorme vantaggio perché la lingua olandese è spaventosa e ci si può spiegare solo in inglese o in francese.

Oggi abbiamo visto le gallerie dei giovani che sono la Espace e la Gallery 845; sono ambienti poveri con l’aria da botteguccia: qui le attività di punta sono monopolizzate dai Musei e ai mercanti d’arte rimane poco gioco, anche se lo Stato compera regolarmente un quadro di artista giovane per ogni nuova mostra, nelle gallerie che ne fanno richiesta.

Comunque in queste due gallerie abbiamo visto ancora qualche lavoro di Van Elk, ed i lavori di Michel Cardena che è uno degli artisti «funk» locali, assieme a Wim Schippers e Jan van Munster, per nominare i più importanti; gli oggetti di Cardena sono confezionati con le solite plastiche vivacissime in composizioni organiche, animati da movimenti di luci; Schippers è un artista più solido; tutti ricordano di lui una poltrona viola alta sei metri e collocata in un parco di Amsterdam; al museo abbiamo visto un suo pannello con attaccata una enorme roccia finta; ci dicono che lui ha tanto di ufficio con targa e infatti al telefono ci risponde che non può riceverci… «because I am very busy»; van Munster mette sotto a delle cupole di plexiglass due grossi e rosei genitali di tenera plastica gonfiata, in lenta e perenne rotazione.

Ma il personaggio più tipico per un certo modo di vivere degli artisti del nord, lo abbiamo trovato in Boezem: serioso, borghese, ragionatore empirico, ma anche e senza ambiguità, emotivo spregiudicato e testardo. È venuto da noi alla sera, assieme alla moglie carina ed incinta; loro stanno nella moderna suburbia di Amsterdam e la temperatura era di 18 sottozero; lui aveva una distinta valigetta nera che conteneva i progetti degli «Lucht show» che non aveva ancora potuto realizzare e le foto di quelli che aveva realizzato, nonché i cataloghi delle sue mostre.

La sua ultima personale è dei primi del 1967 e comprende una serie molto variata di oggetti pneumatici in gomma opaca e coloratissima o PVC, lucido e bicolore. Poi ci sono i suoi «Lucht environments» che sono quasi sempre mossi da dei potenti ventilatori, tanto che una foto di un catalogo lo ritrae mentre ne abbraccia uno; Boezem fa ambienti da tanto tempo perché da tanto tempo non è più soddisfatto della dimensione meschina della scultura, quella che si mette nelle gallerie con un faretto sopra o nell’angolo di un soggiorno «square» sulla Fifth Avenue; un suo ambiente del ’64 ricorda il lavoro che Mari ha esposto all’ultima Biennale di S. Marino perché è riempito di scatoloni, sospesi a diverse altezze, che la gente deve penetrare da sotto; di qualche tempo dopo sono degli altri ambienti dove tele e colori sono messi in una ingannevole disposizione per il pubblico perché le tele ruotano su se stesse e i flaconi di colore spray spruzzano aria; negli ambienti più recenti si è invece fatta strada una idea di movimento che risponde alla ricerca più precisa che una larga élite fa, in tutto il mondo: si tratta di trovare un movimento che pur mantenendo il suo fascino energetico e motorio non esca dal placido equilibrio dell’entropia; insomma un movimento che non cambi niente ma che sia molto sensoriale, in analogia a quanto avviene nella nostra realtà, dove la dimensione «primaria» non ci permette altra partecipazione all’azione che quella di una sensitiva «compresenza». Boezem ha riempito un locale di sabbia, ne ha radunata una parte in una montagnola che sulla punta ha un cratere: il cratere è dovuto al risucchio di un meccanismo che nel centro risputa la sabbia in su con un crocchiante zampillo, e così via a ciclo continuo; in un altro ambiente Boezem ha celato nel pavimento dei phon ad aria calda che soffiano da delle fessure larghe un centimetro e lunghe sessanta in modo da creare tante «porte» di aria calda; nel suo ultimo environment al Kunstkring di Rotterdam ha creato una parete trasparente fatta di tanti fili inanellati con dischetti di deodorante così che a passarci pareva di attraversare il «muro dell’odore», senza contare che il progressivo consumo delle pasticche suggeriva una strana materialità alla sensazione olfattiva.

Parlando con Tom Trini dicevo che ad Amsterdam non c’era una situazione d’avanguardia stretta e differenziata da quelle che ho trovato a New York o a Londra; anzi c’è una forte, anche se inconsapevole, unità di intenti tra i vari centri; semmai sono gli artisti che si distinguono individualmente, soprattutto per i loro personali difetti, ma che comunque sono accomunati da un tipo di ricerca che elimina le distinzioni sociologiche che invece servivano al tempo del Pop. Io sento che in questo momento la ricerca di taluni artisti italiani non è differente da quella di Bezem, o di Long, o di Nauman e questo non perché si sia creata una universalità di linguaggio ma anzi perché lo si è superato attraverso una visione primaria e una concreta prospettiva individualistica.

DALLA SVEZIA

Flash Art Italia no. 9, Novembre – Dicembre 1968

Sono qui nel gate n. 3 dell’aeroporto di Stockholm e aspetto che diano via libera per salire sull’aereo; il corridoio in cui mi trovo è ruvido a disadorno: è il primo aeroporto, tra quelli che ho visto, che non ha lo stile architettonico pulitino e semilussuoso che fa sembrare uguali gli interni degli attuali aeroporti in tutto il mondo.

Ma già, siamo in Svezia, e tutto quello che ho visto nei tre giorni precedenti mi ha dato la sensazione di essere in una terra dura: quattro sassi coperti di lichene bruciato, che emergono dall’acqua gelida; beh… sì, le case sono comode all’interno, benché vi si mangi e vi si dorma male, ma rimane la percezione che questi otto milioni di svedesi sentano ancora la lotta con la natura e tutto il loro formidabile apparato tecnologico e sociale sia ispirato, e giustificato nel suo aspetto utilitaristico, da una filosofia puritana e naturalistica: niente fascino della escalation tecnologica, niente parossismo di vita artificiale.

Quel loro famoso apparato sociale pare che non sia poi così formidabile; ieri sera ero a cena dal direttore della rivista d’arte Konstrevy e assieme ad alcuni artisti giovani c’era una ragazza giornalista che diceva appunto questo. Una volta la vita sociale era molto ridotta, ma dentro alle famiglie c’era calore umano e abbastanza libertà, adesso le famiglie si frantumano facilmente e non c’è sbocco per i rapporti umani da nessuna parte; e poi, diceva questa ragazza, il paese è culturalmente isolato anche se gli istituti ed i musei hanno accettato la dimensione della attualità. Inoltre la vita è carissima, alle cinque di pomeriggio è tutto chiuso, alle nove di sera non trovi più un ristorante aperto, gli alloggi sono introvabili a causa degli errori e delle utopie degli urbanisti; c’è il progresso sì, ma manca quella possibilità di rapporto a compresenza tra naturale ed artificiale che caratterizza, ad esempio, la vita americana.

Le idee della ragazza erano più o meno approvate da tutti gli altri ospiti; insomma si sentivano scontenti e privi di libertà anche se avevano studiato gratis alla scuola di belle arti, anche se avevano potuto conservare lo studio gratis per due anni dopo la scuola, anche se lo stato li aiutava con dei prestiti a scadenza lontanissima.

Nel pomeriggio precedente a questa cena ero stato al Moderna Museet e tutto mi era sembrato molto bello e vivo: l’enorme scultura mobile di Calder sul piazzale, la mostra di manifesti delle rivoluzioni comuniste, la formidabile collezione permanente ed il museo dei bambini; il direttore poi, che si chiama Pontus Hultén, è veramente un amico cortese: passeggiando per i pendii dell’isoletta sulla quale sta il museo, mi diceva di essere informato sulla vitalità dell’avanguardia Italiana, diceva che lavorerebbe volentieri con il museo di Torino e mi ha annunciato la prima grande retrospettiva di Tatlin, fatta, tra l’altro, con i suoi curiosi progetti di opere d’arte.

Ma anche nel museo di Hultén non ho visto giovani veramente nuovi: quelli di dopo la generazione di Fahlström, quelli che io avevo conosciuto per rapporti personali e che ero andato a trovare il giorno prima; ad esempio Olle Kåks.

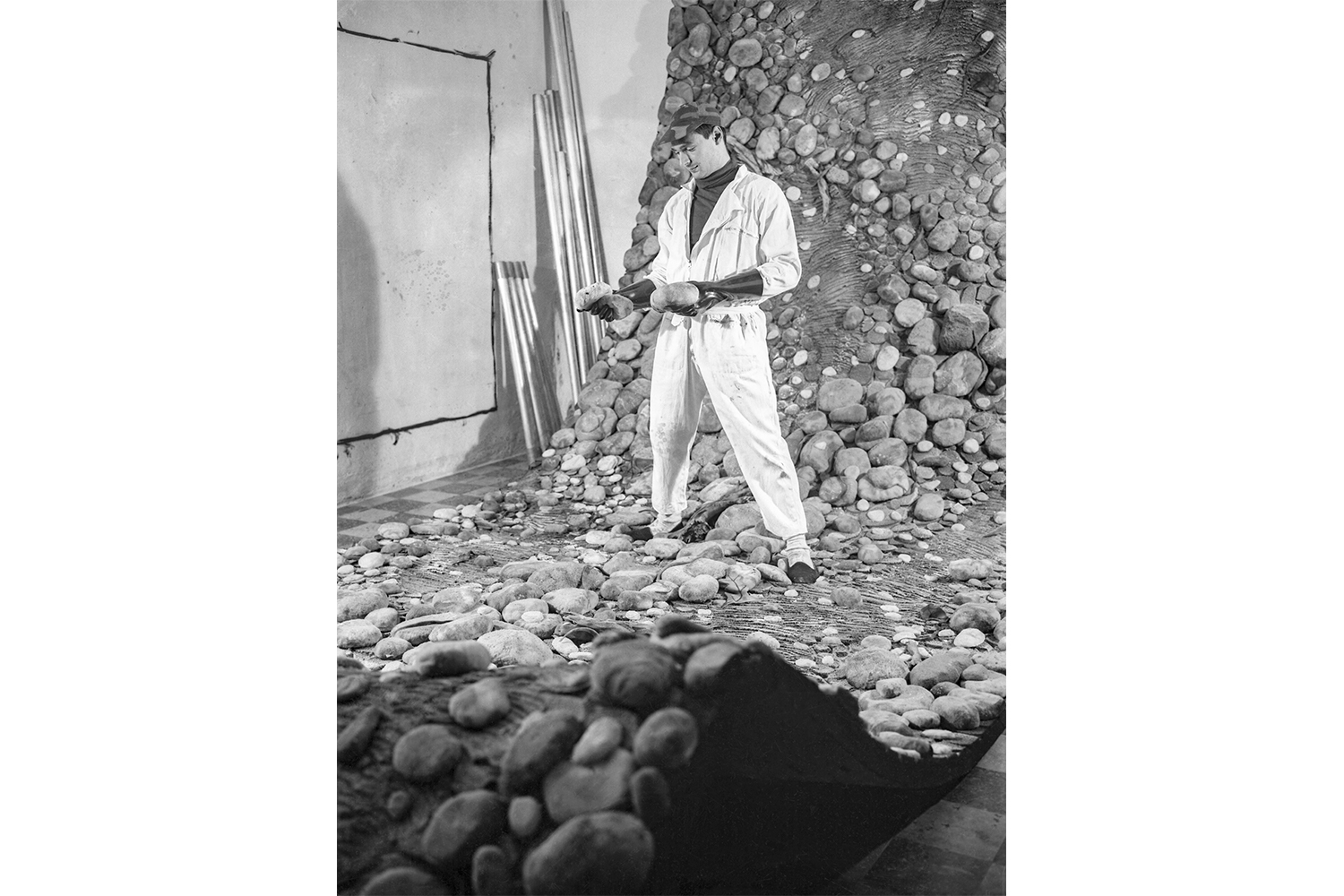

Kåks si pronuncia con un accento da russo: Kooks; questo artista rappresenta insieme a Lars Englund e UIrik Samuelson il gruppo svedese inserito in una ricerca che nelle sue manifestazioni internazionali io chiamo «arte microemotiva»; questa ricerca parte da una nuova idea di movimento, ma si tratta di un movimento che, pur individuato ed emotivo, è ridotto a vibrazione monocroma e primaria; nell’opera di Kåks riprodotta dall’illustrazione la vibrazione nasce dalla allusione al meccanismo di schiacciamento che quel grosso peso cilindrico sembra aver operato sulla massa gonfia in primo piano e appiattita come un foglio alla estremità opposta.

Lo studio di Kåks è una piccola stanza ingombra di progetti e modelli; a parte qualche piccolo e significativo lavoro realizzato per la sua galleria che è la Büren, lui fa questi suoi grandi lavori quando un museo gli paga il materiale; quello della foto gli è stato finanziato dal Gävle Museet, dove è attualmente istallato; in seguito andrà in un paio di altri musei svedesi che gli pagheranno ognuno un affitto di circa 120.000 lire.

Purtroppo non ho potuto incontrare Lars Englund perché è ancora in California, ma ho visto i suoi lavori «inflated» che non ero riuscito a vedere nella mostra di Ileana Sonnabend a Parigi; sono fatti di telaccia gommata nera e nonostante un certo formalismo, sono una espressione precisa e concreta di quel rapporto di energia sottile ed asimmetrica della quale parlavo prima.

Il giorno del mio arrivo a Stockholm ero stato a parlare con due sottodirettori del National Museet per definire l’impostazione organizzativa di una mostra di arredamento dell’architetto Sottsass; a questa mostra, che si terrà nel prossimo gennaio, parteciperanno anche gli architetti Archizoom di Firenze ed io, con le mie sculture-tappeto; ho cercato di spiegare a questi Mr. Widman e Mr. Jonansonn la idea di Sottsass per una mostra molto fantastica e umana insieme, una mostra nella quale il pubblico userà le cose esposte e durante la quale potrà vedere spettacoli e proiezioni di artisti e filmakers Italiani. Nell’ufficio silenzioso e unificato da una quieta luce naturale, in cui mi trovavo mi era difficile cogliere del sogni di entusiasmo sulla faccia dei miei interlocutori; comunque la discussione era stata lunghissima e un amico che vi aveva assistito mi ha poi spiegato che invece i due funzionari erano interessatissimi e soddisfatti; del resto un po’ di calore c’era stato quando, alla fine, abbiamo fatto il lunch insieme e loro sono sbottati in qualche battuta mordace; il lunch invece era il solito piatto insipido, uguale a quello che ho mangiato in tutti gli altri posti svedesi: filetto, pommes frites e una foglia di insalata; un po’ all’americana insomma, o forse è l’America che fa il lunch alla svedese, con molte piccole variazioni… non so; certo che ci sono delle somiglianze fisiche tra New York e Stockholm, soprattutto nelle cose naturali, come il paesaggio duro e il cibo insipido: le sole cose che a New York ti danno tristezza. Adesso sono ancora qui nel gate n.3, dove c’è un odore di deodorante chimico molto forte, lo stesso che più o meno mi ha accompagnato per tutto il soggiorno in Svezia; fuori il vento fortissimo spazza la pista, le brughiere secche e le pinete solitarie che la circondano.

Penso proprio che non verrei a vivere in Svezia, ma penso anche che sarebbe utile venirci di tanto in tanto per alimentare quella straordinaria concomitanza di lavoro e di ricerca che unisce in questo momento la giovane arte europea e che si è rivelata anche qui; penso che sarebbe utile per tutti anche se all’inizio bisognerebbe dare, a questi poco conosciuti artisti svedesi, una mano perché si sprovincializzino.