Sebastiano Mauri: Fin dai tuoi primi lavori video, hai flirtato con il cinema. In Not360 del 2002, per esempio, seguiamo ciak diversi di una stessa scena. In questo caso però, la ripetizione annulla il confine tra il “copione”, la finzione, e il “fuori scena”, la realtà del set, che risulta altrettanto artefatta. Con effetti esilaranti. Più che appropriarti del linguaggio cinematografico, sembri scomporlo e ricomporlo a tuo piacimento, alla scoperta di sinergie inaspettate. Ci racconti come nasce questo tuo corpo a corpo con il cinema?

Rä di Martino: Not360 è pieno di citazioni, stralci di battute di film che ho intrecciato a dialoghi scritti da me, producendo un gioco del set sul set, ma in un non-sense quasi astratto. È uno dei miei primi lavori, fin da allora ho sempre cercato di girare in pellicola, almeno in 16mm, con piccole troupe e attori professionisti, cosa che continuo a fare ora, a parte alcune eccezioni. Quando ho iniziato a lavorare come artista avevo appena realizzato che il mio sogno di studiare cinema non era la scelta giusta per me. Più che entrare a farne parte, preferivo usare ciò che avevo assimilato del linguaggio cinematografico come materia prima, ma anche come tema su cui lavorare. Come nel progetto fotografico Untitled (Marilyn) per il quale sono andata a fotografare la tomba di Marilyn Monroe a Los Angeles dal 2004 al 2012. È strano vedere la tomba reale, di un personaggio che è così vivo nell’immaginario collettivo.

SM: Cosa ti ha portato a quella realizzazione?

RdM: Avevo fatto gli esami per entrare in un paio di scuole di cinema e dal programma e il tipo di domande che ponevano, ho capito che più che mettere in discussione il linguaggio cinematografico, ti avrebbero insegnato ciò che devi e non devi fare. Il campo e il controcampo si fanno così, l’audio si registra in questo modo e non in quest’altro e così via. Secondo me, almeno quando si studia, bisogna mettere tutto in discussione, c’è sempre tempo per imparare come si fanno le cose seguendo le regole. Ho avuto una reazione di contrasto immediato e ne ho parlato con la mia insegnante di fotografia (prima della laurea a Londra ho fatto anche un anno di foundation, su fotografia e documentario). Lei mi disse che ero più adatta a studiare in un fine arts course in media, in cui avrei potuto sperimentare e capire quale fosse la mia via. Aveva ragione, infatti poi ho lavorato come artista. Solo recentemente ho sentito di nuovo il desiderio di avvicinarmi al cinema o al documentario.

SM: Cosa che hai fatto, d’altronde. Il tuo nuovo progetto, intorno alla chiusura di Mas, lo storico grande magazzino in Piazza Vittorio a Roma, nasce come documentario. Lo è ancora? O si sta tramutando in qualcosa di nuovo?

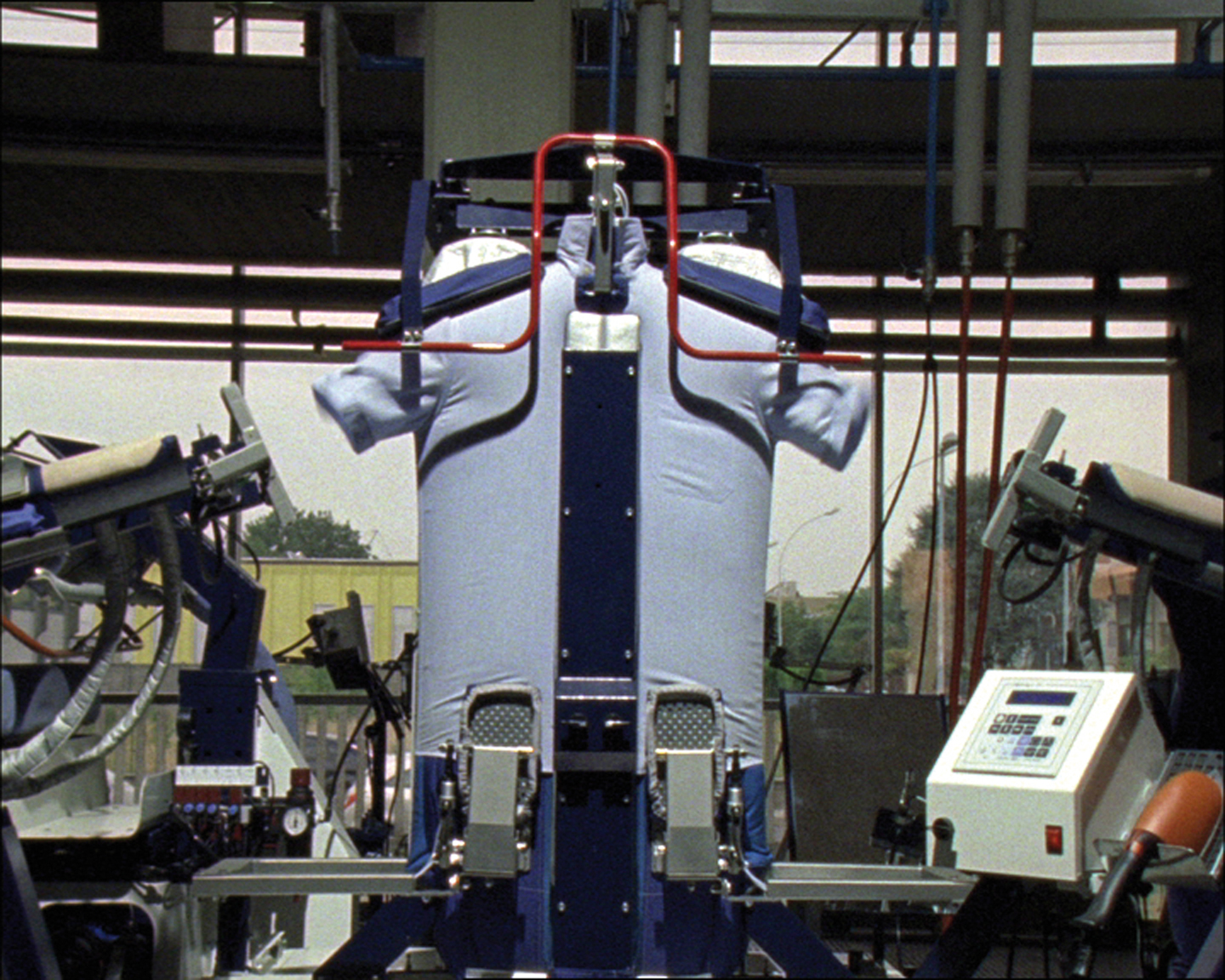

RdM: Il progetto di Mas, che ora si chiama The Show Mas Go On, è nato all’improvviso a ottobre quando sembrava che la sua chiusura a fine anno fosse definitiva. Lì per lì ho immaginato un video semplice, solo per registrare con i miei occhi questo luogo culto di Roma, prima che sparisse. Poi il progetto è diventato più ambizioso e ho pensato che potevo cimentarmi in qualcosa di più lungo e documentaristico, per una volta. Questo almeno era l’intento in pre-produzione. Appena iniziate le riprese — non senza fatica, le proprietarie sono molto umorali e ci hanno cacciato più volte — mi sono resa conto che quello che mi colpiva di Mas è l’atmosfera surreale che si prova quando si è lì, ma che non è facile trasporre in immagini. Stiamo parlando di un grande magazzino di ottomila metri quadrati che sembra più un mercato all’aperto, che al chiuso. Dove suore e trans si mischiano con tranquillità nel reparto di biancheria intima, badanti di tutta Roma fanno shopping il giovedì pomeriggio e costumiste di cinema vestono i loro personaggi. Sopratutto per le scene di morte violenta, nelle quali si ha bisogno di più copie delle stesso vestito. Da Mas, i pensionati, le famiglie meno abbienti e le ragazze più eleganti si aggirano in cerca di cose diverse, ma stranamente nello stesso luogo. Inoltre i magazzini si affacciano su Piazza Vittorio, la Chinatown romana degli ultimi dieci anni e fulcro della vita multietnica del centro di Roma. Descrivere tutto questo non è facile. Sono nate in modo spontaneo delle collaborazioni con degli attori molto generosi che hanno portato il lavoro in direzioni diverse. Abbiamo girato scene surreali, balletti e remake. The Show Mas Go On non è più solo un documentario, forse la definizione che si avvicinerebbe di più è docu-musical. Ma ha ancora senso cercare una definizione? Essendo io un’artista che lavora molto con il video, si potrebbe anche considerarlo videoarte, ma negli ultimi anni le differenze stanno diventando difficili da spiegare, da vedere perfino.

SM: Le definizioni servono a semplificare la comunicazione, ma il risultato è spesso una forzatura. Ora che hai tra le mani un progetto più che mai “ibrido”, avrai sicuramente affrontato questo tipo di problematica fin dalla ricerca di finanziamenti. Dal punto di vista produttivo hai seguito i canali dell’arte, del cinema, o entrambi?

RdM: Anche a livello produttivo è un’esperienza abbastanza nuova per me. Invece di lavorare da sola, magari avvalendomi dell’aiuto finanziario di gallerie o musei, mi sono appoggiata a una piccola produzione, sempre molto ibrida, con Marcella Libonati, amica aiuto regista con cui abbiamo scritto il soggetto e Federica Illuminati, oltre che amica, anche mia agente. Loro lavorano da anni nel cinema, sono abituate a un modus operandi più strutturato rispetto al mio, che tende a essere più caotico. Il loro aiuto ha dato ottimi risultati anche per quel che riguarda la raccolta fondi. Con mia grande sorpresa, i finanziamenti sono arrivati da fonti molto diverse. Per primo è arrivato il sostegno di Gucci, poi il Comune di Roma ci ha patrocinato, un piccolo crowdfunding ha raccolto aiuti di persone legate soprattutto all’arte contemporanea e infine la Think-Cattleya ci aiuterà a sostenere la post produzione come parte del loro progetto Think-More. Insomma, anche la produzione è uno strano insieme.

SM: Hai usato attori professionisti fin dai tuoi primi video d’arte, questa volta però si tratta di un lungometraggio e il cast è molto numeroso. Hai affiancato le persone che gravitano intorno a Mas nella vita reale, ad attori noti come Iaia Forte, Maya Sansa e Sandra Ceccarelli, per citarne alcuni. Come hai lavorato con loro? Avevi un copione pronto, o è stato un processo interattivo?

RdM: Con alcuni attori c’è stato uno stimolante scambio d’idee, avevano suggerimenti che io ho seguito con piacere, quando possibile. Come ad esempio con Filippo Timi e Ignazio Oliva, entrambi protagonisti di scene cantate. Mentre Maya Sansa e Sandra Ceccarelli le avevo già in mente per una scena ispirata a Twilight Zone – Ai confini della realtà di cui volevo fare un remake. Iaia Forte è il filo conduttore, perché dà corpo alla voce della proprietaria più anziana di Mas che mi ha permesso di registrare solo l’audio della sua intervista. È lei a raccontarci come questi grandi magazzini sono nati grazie al padre visionario, partito dal nulla, e come nelle mani della famiglia sono diventati il luogo di culto di oggi. Diverse scene mostrano momenti di vita vera di Mas, i clienti, i commessi, anche loro personaggi unici, immersi tutto il giorno nella musica a volume altissimo che come una colonna sonora, sovrasta ogni altra cosa. Non so spiegare cosa stia venendo fuori, ci sono elementi di documentario ma è diventato anche un palcoscenico per momenti surreali. Dopotutto come si racconta un luogo? Non necessariamente seguendo solo quello che avviene quando sei lì a filmare.

2004-2012. Courtesy Galleria Il Capricorno, Venezia; Galleria Monitor, Roma e Tryon St. gallery, Londra

SM: Credo che Buñuel, Jung, Dante e tanti altri sarebbero d’accordo con te. The Show Mas Go On nasce quindi come documentario, si fonde naturalmente con il tuo linguaggio artistico, che a sua volta attinge dal cinema, e finirà, mi auguro, come film per le sale. Hai già pensato ai possibili sbocchi per questo progetto?

RdM: È interessante pensare ai possibili sbocchi. Prima di tutto si manderà certamente a dei film festival, sia classici che più sperimentali. Questo perché i festival vogliono spesso la première dei film che mostrano e quindi deve essere il primo passo. Non so se raggiungerà una lunghezza adatta da poter sperare a un’uscita in sala, quindi per ora non ci pensiamo. Sicuramente vorrei esporlo anche nel circuito dell’arte, magari con screening in musei.

SB: Per ultimo, racconta qualcosa dei tuoi progetti futuri. Ho sentito che stai pianificando un attacco militare.

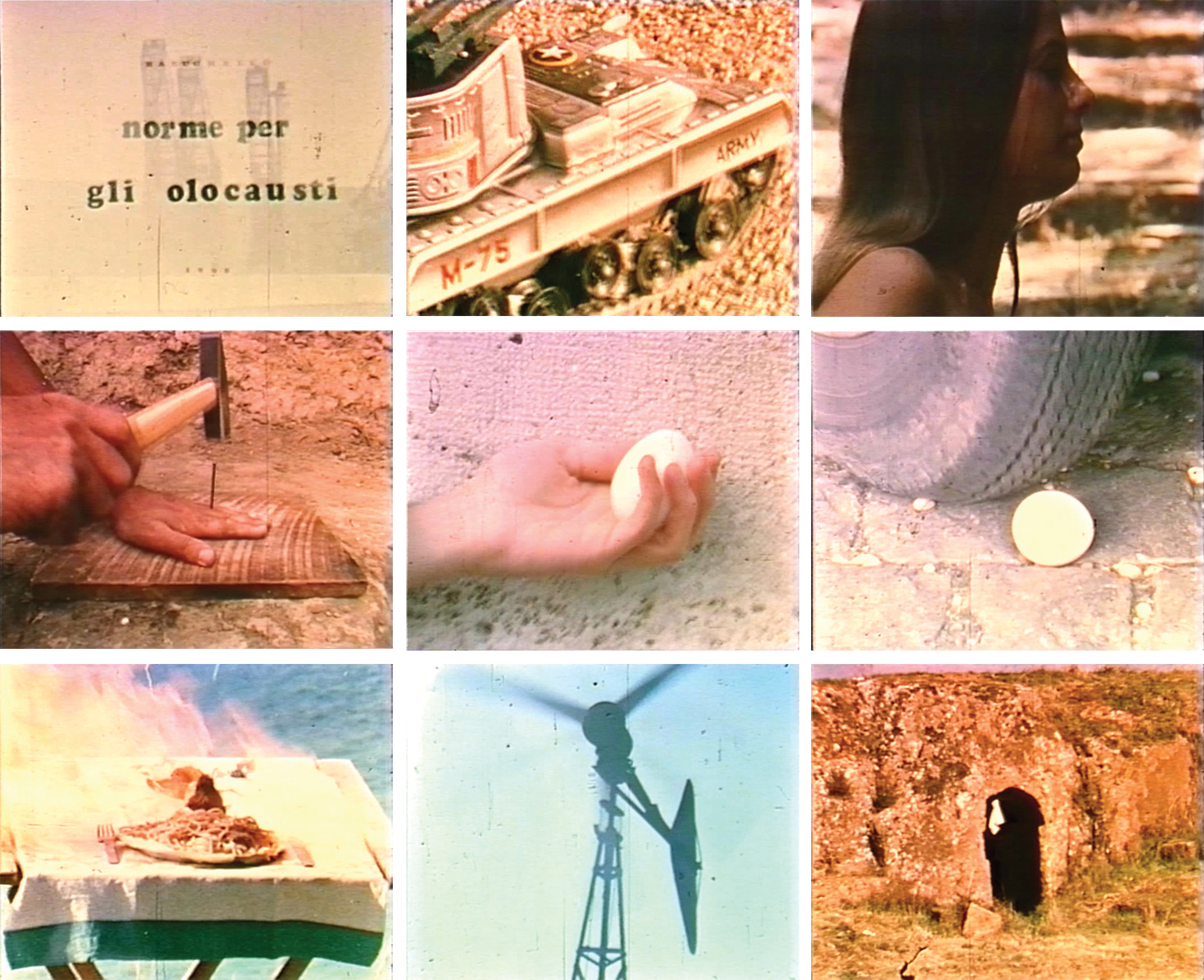

Sto lavorando a un progetto che esporrò a settembre a Museion a Bolzano e che sarà composto sia da un video che da sculture e fotografie. Il lavoro è incentrato intorno ai dummy tanks militari, finti carri armati ideati per ingannare i nemici sulle proprie forze militari. Sono un elemento comune nelle armate fin dalla prima guerra mondiale, anche se poco conosciuto. Ho trovato una serie di foto storiche straordinarie, principalmente conservate all’Imperial War Museum di Londra, di carri armati in legno o tela dipinti a mano, o di sagome disegnate, sia della prima che della seconda guerra mondiale. Queste foto sono state il punto di partenza per il progetto. Poi ho scoperto che a Bolzano c’è una importante fabbrica di carri armati dell’Iveco, a pochi chilometri dal centro. In effetti, vorrei filmare un’entrata in città, in questo caso Bolzano, di un carro armato vero e proprio. L’elemento sorpresa è comunque importante, per cui non spiegherò troppo. Mi interessano le reazioni che un intervento del genere possa far scattare nella gente che si trova per caso testimone. Quando abbiamo chiesto all’Iveco locale se fosse possibile usare un loro mezzo per la performance, ci hanno risposto che il ministero degli Interni non permette loro di far uscire mezzi non autorizzati. Mentre contattando i service di cinema, abbiamo scoperto che affittare un carro armato vero è molto facile, essendo trattato come un qualsisi altro “prop” scenografico. L’uso di carri armati finti in scenari di guerra reali è ancora in voga oggi. Durante la guerra del Golfo un signore di Torino si è arricchito vendendo finti carri armati smontabili in vetro resina. È buffo che nel cinema si usino solo mezzi veri, mentre nelle guerre si ricorra spesso a quelli finti. È stato questo loop tra la realtà e la finzione a convincermi a fare il progetto.