Pubblicato originariamente in Flash Art no. 280, Febbraio 2010.

Marianna Vecellio: Mi piacerebbe cominciare questa intervista parlando del tuo dandismo e della relazione tra il tuo lavoro, la poesia, la musica pop, i cimiteri e la moda. Vorrei parlare anche del tuo Paese, del tuo humour (affatto nero), della performance storica, dei tuoi miti e delle tue fonti d’ispirazione. Com’è cominciato tutto? Com’era la tua infanzia?

Ragnar Kjartansson: Da piccolo ero grasso e depresso. La mia famiglia mi amava, ma i compagni di scuola mi prendevano in giro perché apparivo schivo e molto serio. Giocavo spesso da solo. Facevo il re decaduto o la vittima della seconda guerra mondiale. Oppure vagavo per il giardino, dicendo di esser stato violentato dai nazisti. All’epoca ero ossessionato anche dal passato. La mia infanzia è stata contrassegnata dalla presenza di numerosi adulti che mi raccontavano storie. Tra queste persone, la più incredibile era un’anziana ed elegante signora, una cantante nata nel 1900 che viveva nel sottoscala della nostra abitazione. Mi offriva sherry e cioccolato e mi raccontava la sua epica vita; posso assicurarti, i suoi racconti erano una grandiosa corsa attraverso il XX secolo. Questa donna riteneva che la musica pop fosse stupida e così, per seguire i suoi suggerimenti, cominciai ad ascoltare Beethoven con il mio walkman giallo. Solo all’età di dodici anni, e attraverso la canzone di Chris de Burgh, Lady in Red, mi riavvicinai alla musica pop. Quella canzone mi faceva piangere. Passai un paio di estati in una fattoria nel centro dell’Islanda, in un luogo che ricorda i paesaggi delle favole. Colpivo le mucche con una bacchetta nelle gloriose e nebbiose mattine. I miei genitori lavoravano nel teatro allora: ricordo make-up, attori e oscurità. Sebbene fossi particolarmente malinconico, il mondo intorno a me era pieno d’amore e meraviglia. Posso dire di aver avuto un’infanzia felice.

MV: Sei cresciuto in una famiglia di artisti: tuo padre è un regista teatrale, tua madre un’attrice e tuo nonno uno scultore. Mentre i tuoi coetanei giocavano a calcio e alla Playstation, tu aprivi una casa editrice e fondavi due band musicali (prima i The Funerals, poi i Trabant), che hanno riscosso molto successo in Islanda. Sensibile all’arte concettuale condotta a Reykjavík dall’artista Dieter Roth, hai sviluppato un atteggiamento anticonformista nutrito di poesia romantica, musica blues e narrazione folk. L’eterogeneità del tuo esordio esprime la complessità stessa del tuo modo di procedere. Quando hai cominciato a produrre arte e, soprattutto, in che modo questa complessità di linguaggi si relaziona al tuo lavoro?

RK: A sentire te, la mia storia appare alquanto grandiosa. È difficile dire come sia cominciato tutto. Penso che si diventi artisti quando ci si accorge che, anche una volta cresciuti, si continua a produrre arte. Perciò direi che fare arte coincide con un costante sviluppo. Non vedo molta differenza tra il fare decorazioni per la scuola di danza a Hagaskóli o rappresentare l’Islanda alla Biennale di Venezia. Si tratta piuttosto di lasciare un segno, uno statement al mondo. Sicuramente la mia infanzia rappresenta il mio background, ma non lo reputo eterogeneo. Penso piuttosto che sia normale, intendo dire che ci sono milioni di ragazzini che preferiscono la poesia al calcio…

MV: In realtà trovo che vi sia davvero qualche cosa di grandioso nel racconto della tua infanzia… Quello che mi colpisce è soprattutto la dimensione poetica e narrativa in cui sei cresciuto, che è così presente nel tuo lavoro.

RK: Sì, forse la mia risposta suona un po’ come quella di un politico che nega tutto ciò che gli si chiede e allo stesso tempo è d’accordo. È vero, è presente una componente narrativa nel mio lavoro. Sono cresciuto tra il teatro e la scena artistica di Reykjavík. In un certo senso sono sempre esistiti due mondi per me. Inoltre, il teatro e Reykjavík sono due luoghi “irreali”. Questo immaginario ha sempre avuto un forte effetto su di me. La difficoltà a sentirmi parte della vita reale mi ha spinto a cercare una corrispondenza tra arte e vita, come fossi un dandy. Ricordo che rimanevo incantato davanti agli artisti che incontravo con mio nonno. A differenza degli attori, i quali si calano nel ruolo senza opporvi alcuna resistenza, gli artisti, i pittori e gli scultori evadono la realtà, immergendosi in una dimensione fantastica come esseri divini. Anch’io volevo diventare così.

MV: Chi erano questi artisti che incontravi con tuo nonno?

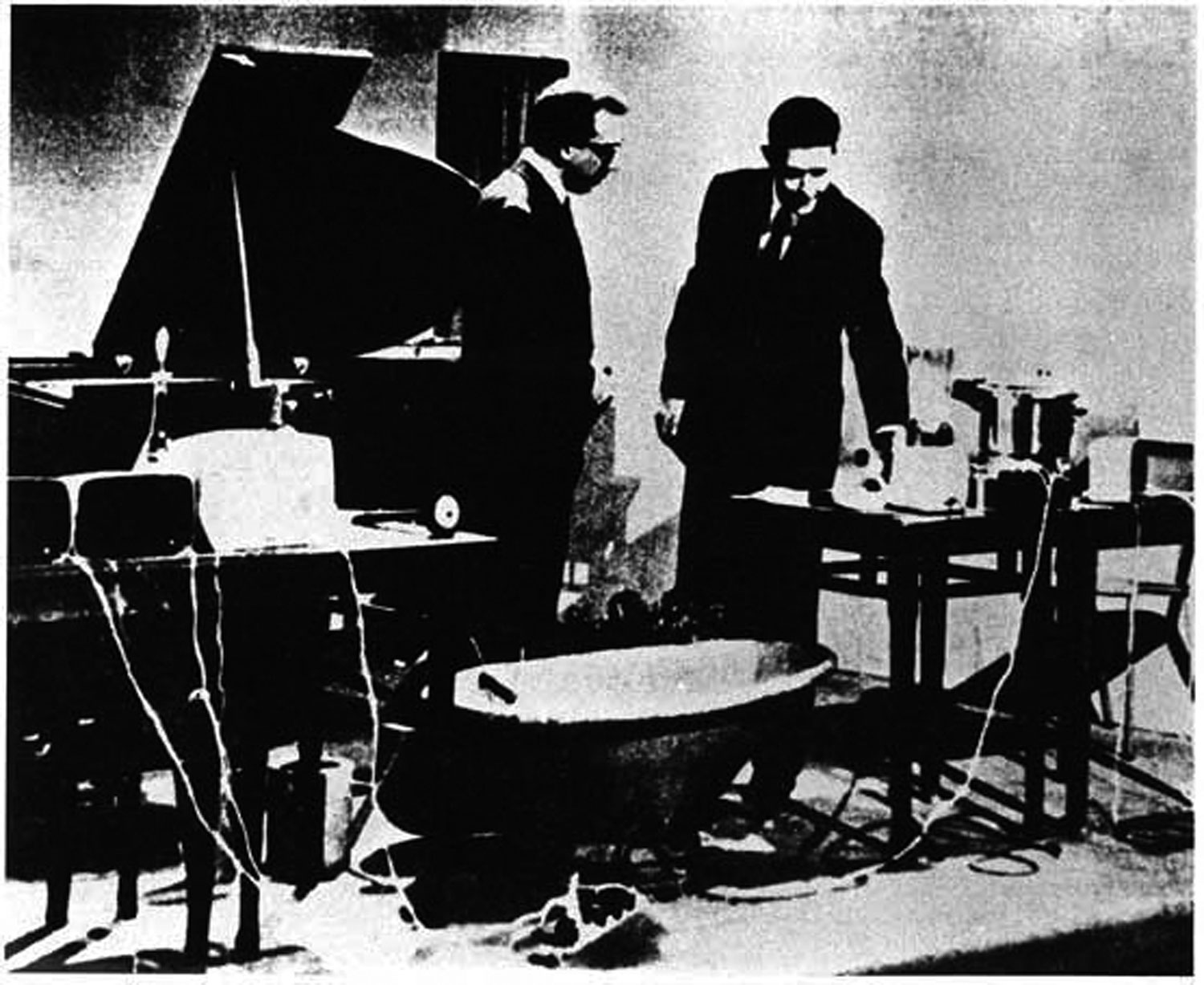

RK: Artisti della scena locale che avevano legami con le ricerche Fluxus. Non parlo di eventi memorabili ma piuttosto di un’aura che li circondava. Erano Dieter Roth, Magnús Pálsson, Þór Vigfússon, Rúrí, Kristján Guðmundsson, Hreinn Friðfinnsson, Níels Hafstein, Jón Gunnar Árnason e molti ancora. Attraverso mio padre conobbi poi Grétar Reynisson, un artista che esercitò una grande infl uenza su di me. Era uno scenografo teatrale e un artista concettuale che realizzò diversi progetti, tra cui fare un solo disegno all’anno, oppure un disegno al giorno per un anno intero.

MV: Hai mai incontrato Dieter Roth?

RK: Non ricordo di averlo incontrato, anche se è molto probabile, dal momento che era un grande amico di mio nonno. La loro amicizia si è però interrotta drammaticamente. Ho sentito tante storie su Roth. Si parlava spesso del suo lavoro e della sua vita anticonformista nella cucina di mio nonno. La sua presenza incombeva, mentre io ascoltavo e raccoglievo storie!

MV: Pensi che il crescere in un luogo distante e isolato come l’Islanda ti abbia consentito di sviluppare uno sguardo “lontano”, forse più autentico, attraverso il quale osservare la contemporaneità? Oggi, grazie anche ai nuovi media, viviamo in una dimensione esposta, siamo ossessionati dall’accessibilità. Credi che questa “distanza”, al contrario, ti abbia aiutato a porti in un modo differente?

RK: Sì, oggi con Internet puoi vedere tutto, anche in Islanda, ma quando frequentavo l’Accademia era difficile aggiornarsi. Il mondo dell’arte apparteneva a una terra lontana. Gli insegnanti viaggiavano e ci raccontavano le storie e i lavori che avevano visto. Mio padre una volta andò alla Biennale di Venezia e mi raccontò di un lavoro di Hans Haacke; non ho mai visto questo lavoro ma, ciò nonostante, ebbe una grande influenza su di me.

MV: Di quale lavoro parli?

RK: Germania, l’opera in cui Haacke fa a pezzi il pavimento del Padiglione tedesco alla Biennale del 1993. L’arte islandese è molto legata alla tradizione orale. Le opere, oltre a essere oggetti visivi, devono possedere una storia ed essere facilmente descrivibili. Ecco perché il movimento concettuale in Islanda ebbe notevole successo. Al contrario, il modernismo ebbe poco seguito; era necessario andare a Parigi per vedere i quadri, perché non venivano esposti in Islanda. È difficile raccontare storie di quadri astratti. I modernisti islandesi furono una generazione perduta. Inoltre, c’è da aggiungere che l’Islanda non possedeva nessun passato al quale ribellarsi. Non ci sono opere d’arte o grandi edifici storici. Esistono solo le storie.

MV: Avverto una profonda relazione tra il tuo lavoro e la body art. Non solo dichiari un esplicito rapporto con il lavoro di alcuni artisti, come Carolee Schneemann o Chris Burden, ma sembra che tu acquisisca le modalità processuali più radicali dell’arte performativa: per esempio, nell’utilizzo del tuo stesso corpo come strumento principale dell’esperienza, che si esplica nella durata prolungata, o nella sua stessa ripetizione. Il tuo ultimo lavoro, The End, realizzato in occasione della 53ma Biennale di Venezia, è durato cinque mesi. Come ti poni rispetto alla performance storica?

RK:Traggo molta ispirazione da questi artisti. In un certo senso, i miei lavori sono commenti ai loro. La storia della performance è molto giovane. Molti dei miei maestri sono ancora vivi e producono lavori che mi fanno venire i brividi. Mi piace l’autenticità di questa generazione. I lavori sono così semplici e reali. C’è così poco del mondo patinato dell’arte. La differenza tra il mio lavoro e il loro sta nel fatto che, dopotutto, io sono un bastardo “superpostmoderno” e ho imparato ad accettarlo: stringo la mano all’ironia e mi dimentico di me stesso.

MV: Parli di questi maestri ma a chi ti riferisci esattamente? Solo a Carolee Schneemann e a Chris Burden, o vi sono altri artisti che hanno ispirato il tuo modo di lavorare?

RK: Ho solamente pescato i loro nomi da una dozzina. Ho numerosi altri riferimenti; forse il più importante è Marina Abramović, soprattutto per il suo modo, tipicamente balcanico, di mescolare ironia e serietà. Questa caratteristica è presente sia nei primi lavori, quelli in collaborazione con Ulay, sia nei più recenti. Mi interessano anche la ritualità di Hermann Nitsch; la pratica performativa quotidiana di Joan Jonas; il dandismo scultoreo alla Monty Python di Gilbert & George; Tehching Hsieh, vero maestro nella durata dell’impresa performativa; infine, Vito Acconci.

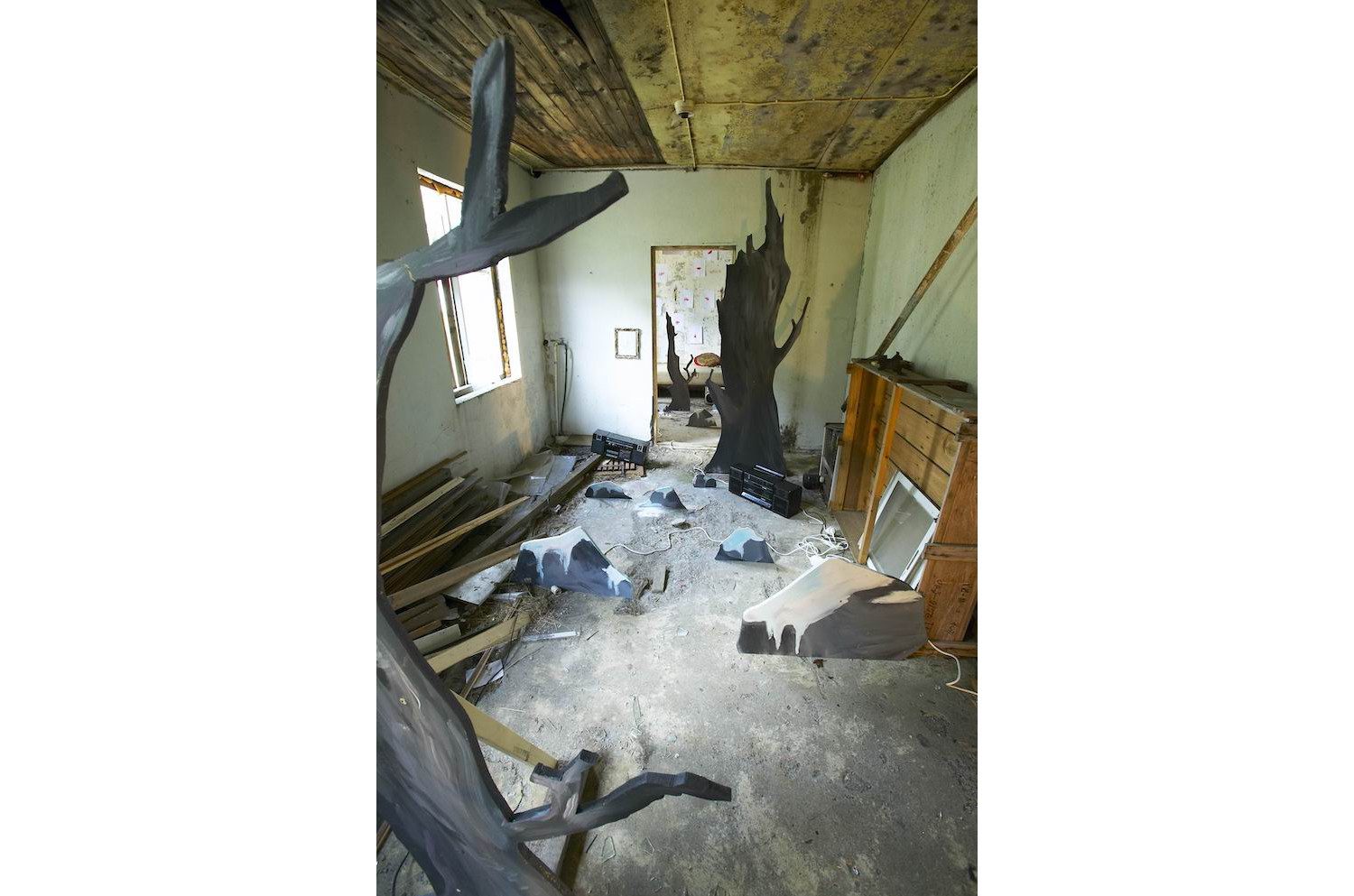

MV: Parliamo della durata e della ripetizione. Nel video I Am Making Art, John Baldessari esegue una serie di azioni ripetendo parossisticamente: “Sto eseguendo un’opera d’arte”, espressione che esprime l’interesse ad approfondire il confine tra l’arte e ciò che non è ritenuto tale. Tu ripeti l’atto performativo, la litania e la ballata. Nella performance The Great Unrest (2005), per un mese hai suonato blues in un teatro abbandonato; in God (2007) hai cantato la frase “Sorrow Conquers Happiness” per quaranta minuti. Il gesto della ripetizione è perseguito anche attraverso l’atto di ridipingere più volte un soggetto; ricordo che hai realizzato circa quattrocento versioni del cuore di Percy Bysshe Shelley per il progetto Hot Shame – The Quest of Shelley’s Heart alla Galleria Riccardo Crespi; mentre in The End hai ridipinto il tuo modello, una sorta di Dorian Gray contemporaneo. Che significato ha per te il gesto del ripetere?

RK: La ripetizione crea una sorta di ordine divino, come nella recita del rosario. Mi affascina poiché ispira un senso di sicurezza. È una sensazione presente anche nella performance The End. All’inizio non ero sicuro, la ripetizione mi sembrava un atto forzato, poi c’è stato il caos. Così, ho deciso di adottare la formula di un quadro al giorno e tutto mi è sembrato più controllato.

MV: Una delle caratteristiche più appassionanti nel tuo lavoro è che ogni cosa — il pubblico che passeggia nella sala e che ti guarda mentre dipingi, tuo padre che canta durante l’inaugurazione — diventa parte integrante del progetto stesso. Piero Manzoni sosteneva che “non c’è nulla da dire, c’è solo da essere, solo da vivere”. Il tuo lavoro è rivolto al vivere stesso: dove e quando finisce esattamente? E qual è il ruolo del pubblico?

RK: Il lavoro finisce quando si esauriscono lo spazio e il luogo della performance — aspetto che ricorda la ricerca di Dieter Roth. Tutti possono entrare a far parte dell’opera mentre io e Palli (Páll Haukur Björnsson, il mio collaboratore) siamo lì. Mi interessa quando il lavoro va fuori controllo, quando c’è un colpo di scena: per esempio, quando il giradischi suona Stravinskij, litighiamo con degli hooligans e poi una prostituta viene a farci visita. Oppure quando Maestro Dante, un gondoliere pittore, viene a trovarmi per dipingere con me. Ora mi sta insegnando a usare l’immaginazione. Io dipingo solo quello che vedo, mentre lui lo trova noioso. Un gondoliere che mi insegna a dipingere come un surrealista. Non trovi che sia un po’ Sophie Calle?

MV: Tutto questo sembrerebbe naïf se tu, che sei un bastardo “superpostmoderno”, non fossi così consapevole di quanto l’arte oggi possa apparire patinata e inautentica. La tua ironia ti aiuta a mantenere una certa autenticità. Qual è il tuo sguardo sulla realtà odierna?

RK: Penso che il mio approccio sia completamente realista, sebbene non abbia alcuna idea di come sia la realtà, perché per me tutto è permeato di fantasia, sogni e desideri. Quando cammino dentro un noioso tunnel di cemento armato mi vengono in mente le canzoni dei Joy Division. La realtà è fatta di citazioni continue e tutto ciò è estremamente onirico. Mi immergo in tutta questa poesia. Che sia buona o cattiva, l’ironia esprime onestà, e la realtà risiede in quello che diciamo e facciamo.