Che responsabilità ha avuto una rivista d’arte come Flash Art nelle rimozioni ai danni di artiste che dagli anni Settanta in poi si sono confrontate con le idee e le pratiche femministe? Paola Mattioli e Raffaella Perna riflettono sulle possibili motivazioni della mancata ricezione dell’arte delle donne.

Raffaella Perna: Se sei d’accordo, riprenderei il discorso dal punto in cui lo abbiamo interrotto l’ultima volta, in occasione dell’intervista pubblicata su OperaViva, per tornare a riflettere sulle possibili ragioni della mancata ricezione da parte del sistema dell’arte italiano delle nuove istanze politiche, culturali ed estetiche sollevate negli anni Settanta dal femminismo e sulla rimozione operata dalle istituzioni, dal mercato e dalla critica ai danni delle artiste che all’epoca si sono confrontate con le idee e le pratiche femministe. In quell’occasione notavi, acutamente, come nessuno dei “soggetti rimuoventi” si fosse ancora fatto avanti per provare a chiarire le ragioni di questa rimozione. Oggi Flash Art, rivista d’arte tra le più autorevoli e per molti aspetti coraggiose, fa un primo passo in questa direzione: nel numero speciale dedicato ai cinquant’anni di attività della rivista, costellata da importanti e indubbi successi, la redazione sollecita una riflessione sulle criticità e le lacune che ne hanno segnato la politica culturale. Come giudichi questa “presa di coscienza”? Quali sono a tuo parere i motivi per cui negli anni Settanta Flash Art – insieme alla stragrande maggioranza delle riviste d’arte italiane – non ha prestato attenzione a esperienze come la tua o a quella di artiste come Tomaso Binga, Libera Mazzoleni, Lucia Marcucci, recentemente “riscoperte”?

Paola Mattioli: Mi fa molto piacere che Flash Art abbia pensato a un passo in questa direzione, e lasciami immaginare che la mia definizione di “soggetti rimuoventi”, che tu hai appena ricordato – un po’ provocatoria, sulla quale ho avuto anche molti dubbi – abbia fatto la sua piccola parte.

I miei dubbi si riferivano al rischio di un atteggiamento “lamentoso-richiedente” (purtroppo disastrosamente diffuso nella vulgata) che però non è mai stato una cifra del femminismo per il semplice motivo che la libertà non si può chiedere, magari gentilmente, bisogna proprio prendersela con un gesto di rottura, come hanno fatto le studentesse di Berkeley inventando il separatismo.

RP: Oggi sarebbe ingenuo pensare di poter colmare il tempo perduto, limitandosi unicamente a includere all’interno della narrazione ufficiale le storie di artiste rimaste ai margini. Se il recente recupero di esperienze come quelle del “gruppo del mercoledì” o della Cooperativa del Beato Angelico sono un passaggio salutare e doveroso, tuttavia ritengo utile tenere a mente le parole di Griselda Pollock sul rischio di aggiungere l’ennesimo “ismo” a una storia dell’arte fondata su canoni patriarcali, senza uscire dal perimetro rassicurante dei modelli storico-artistici tradizionali, che sono all’origine stessa della rimozione dell’arte delle donne. Credo che occorra interrogarsi a fondo sulle metodologie con cui è stata raccontata la storia dell’arte italiana per provare a esplorare strade diverse, non necessariamente affini a quelle percorse dalle studiose anglosassoni.

PM: Sono d’accordo con te. L’opposizione di Pollock all’ennesimo “ismo” ci avvisava e ci avvisa che il rischio è grave, da molti punti di vista… Per il piano metodologico – che tu indichi – si potrebbe provare a passare dal “salvataggio del rimosso” (artiste, testi, pubblicazioni, mostre) alla riscrittura di una storia dell’arte del dopoguerra capace di usare categorie comprensive di tutti gli avvenimenti e le sfaccettature del secondo Novecento, e che avrebbe il vantaggio, non secondario, di far emergere nessi inediti e collegamenti straordinari.

L’invenzione politica del separatismo era precisa per quanto concerneva le riunioni, ma non riguardava necessariamente anche la vita quotidiana e le relazioni personali, che mostravano molti aspetti di porosità. Per esempio, mentre Carla Lonzi registrava e trascriveva Vai pure (1980) cosa stava facendo esattamente Pietro Consagra? O mentre Anne-Marie Sauzeau metteva insieme il sesto volume del Lessico Politico delle Donne dedicato a cinema, letteratura, arti visive (1979) quali erano le sue relazioni principali nel mondo dell’arte, quali artisti/e guardava o gallerie frequentava? Ricostruendo questi nessi forse potremmo capire qualcosa di più sui “soggetti rimuoventi”. Erano i fratelli che ci facevano fuori? O era il potere? Certo il cono d’ombra poteva essere provocato da una ritorsione determinata proprio del separatismo.

RP: Mi chiedo se la parola tutti possa essere per certi aspetti fuorviante, perché l’attività storico-critica implica necessariamente scelte di ambito e di metodo, con inevitabili esclusioni. Il problema nasce quando chi scrive e interpreta la storia dell’arte, del presente come del passato, evita di “posizionarsi” e di rendere esplicito il proprio punto di vista, con il risultato di proporre una narrazione che, sebbene parziale e soggettiva, viene presentata come neutrale e oggettiva. Per tale ragione troviamo ancora mostre, libri, articoli sull’arte italiana degli anni Settanta (e oltre) in cui i lavori delle artiste si contano sulle dita di una mano o sono confinati in stanzette, senza che i curatori e le curatrici si sentano in dovere di motivare tali scelte.

Non so se il separatismo, in sé, abbia provocato ritorsioni da parte delle istituzioni, forse per molti soggetti attivi nel sistema dell’arte è stato difficile fare i conti con le questioni sollevate dal femminismo, che implicano un ripensamento profondo non solo delle relazioni all’interno della sfera professionale, ma anche sul piano degli affetti, della vita privata, dell’esistenza nella sua totalità. In questo senso la vicenda di Carla Lonzi, che hai appena ricordato, è emblematica; studiosi e studiose come Laura Iamurri, Lara Conte, Vanessa Martini, Francesco Ventrella, Giorgio Zanchetti sono partiti proprio dalla sua figura per rileggere l’arte italiana degli anni Settanta. Un contributo importante all’analisi dei rapporti tra arte e femminismo in Italia proviene, ad esempio, dal recente libro di Giovanna Zapperi Carla Lonzi. Un’arte della vita (DeriveApprodi, Roma, 2017), in cui l’autrice mette in discussione la tradizionale cesura tra una Lonzi prima del femminismo e una Lonzi dopo il femminismo.

PM: Federico Ferrari e Jaen-Luc Nancy nel loro Iconografia dell’autore (Sossella Editore, Roma, 2006) mostrano come l’occhio del romanziere sia “anche sempre uno sguardo critico sul proprio operare”. E aggiungono: “In questo lo sguardo femminile è il più enigmatico degli sguardi autoriali, poiché ciò che esso vede e fa vedere è la ricerca infinita e paradossale di un’identità fondata su una differenza”. Procedendo nel loro discorso i due autori attribuiscono allo sguardo di Ingeborg Bachmann il superamento del “doppio legame, nato dalla volontà di uno sguardo simultaneo”, da una parte verso il fantasma del femminile e dall’altra verso i modelli di scrittura maschili. “Amore impossibile […] che disassa gli occhi e spezza la scrittura”.

Leggero strabismo che – volendolo leggere in parallelo – si può riscontrare anche nella pratica visiva delle autrici degli anni Settanta, le quali hanno poi però proceduto nella direzione di Bachmann.

Forse oggi i “soggetti rimuoventi” di allora potrebbero seguire con maggior curiosità le vicende delle artiste che di lì sono partite, accompagnati dalle parole di Ingeborg: “Verrà un giorno in cui gli uomini avranno occhi di oro rosso e voci siderali, le loro mani saranno fatte per l’amore, e la poesia del loro sesso sarà ricreata…”

Probabilmente noi non abbiamo avuto abbastanza sostegno, come invece hanno avuto le americane, e per parte nostra forse non abbiamo avuto abbastanza coraggio per imporci. Ma – si sa – il mancato riconoscimento istituzionale tende a rendere fragili.

RP: Non credi che ponendo l’accento sulla fragilità delle artiste italiane nel rivendicare spazio e visibilità si corra il rischio di deresponsabilizzare chi all’epoca era parte integrante di quel sistema e che, in molti casi, ha continuato a operare anche nei decenni successivi ignorando la domanda di cambiamento avanzata dal femminismo? Non vorrei che passasse l’idea, tutto sommato pacificatoria, secondo la quale la marginalità delle artiste italiane sia stata in fondo causa loro, delle loro scelte radicali o, peggio, della loro incapacità di gestire il lavoro in termini sufficientemente professionali e competitivi. Numerose artiste ricordano invece di non avere trovato interlocutori e interlocutrici attenti e disponibili al dialogo. A questo proposito mi vengono in mente le parole scritte da Ketty La Rocca a Lucy Lippard nel 1975: “Ancora, in Italia almeno, essere donna e fare il mio lavoro è di una difficoltà incredibile”. Qual è stata la tua esperienza?

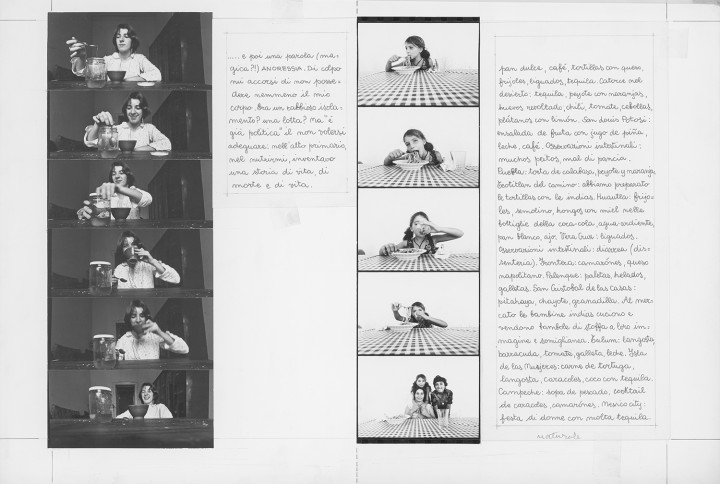

PM: Dopo il libro Immagini del no (Scheiwiller, Milano, 1974) in cui presentavo il femminismo milanese come protagonista – insieme alla sinistra radicale – della mobilitazione per l’introduzione del divorzio in Italia, nel 1978 il “non rimuovente” – dunque coraggioso – Gabriele Mazzotta pubblicava Ci vediamo mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo (Mazzotta, Milano, 1978). Era questo un libro collettivo delle sette autrici che si erano costituite nel “gruppo del mercoledì”: doppie pagine visive, ironiche, molto inventive, poco spiegate, in cui convivevano disegni, fotografie, vignette e alcuni brevi testi. L’accoglienza non fu delle migliori, passò quasi nel silenzio. Un personaggio importante del mondo della fotografia mi disse: “ma cosa perdi tempo a fare libri così, invece di fare un vero libro delle tue fotografie?”. Un altro personaggio, altrettanto rilevante, mi disse: “Sei troppo femminista!”, come se si potesse dire a qualcuno di essere troppo marxista!

Oggi però quel libro è diventato un libro di culto su cui si fanno seminari universitari e articoli scientifici (penso, in particolare, alle ricerche di Cristina Casero).

I colleghi, i colleghi…

Dopo la partecipazione a “Iconocittà” (Palazzo Massari, Ferrara, 1979) – due autrici/sedici autori – e alla mostra della “Fotografia Italiana Contemporanea” di Venezia ’79 (Magazzini del Sale, Venezia, 1979) – sei/trentotto – non avevo potuto partecipare per motivi personali a “Viaggio in Italia” (1984) – due/diciotto – pur essendo stata calorosamente invitata da Luigi Ghirri. Ho ricordato le cifre di partecipazione delle fotografe a queste mostre non per promuovere le quote rosa, sulle quali sono in totale disaccordo, ma per far vedere che allora la selezione era fortissima e che condivido le parole di Ketty La Rocca.

Se ricordo bene, più o meno a partire da quel momento, ogni mostra, ogni pubblicazione, soprattutto se internazionale, sulla fotografia italiana ha escluso scientificamente le donne dalla ristretta rosa dei partecipanti, tranne rare e discontinue eccezioni. Sarebbe bello fare una ricerca precisa in proposito e capire il perché di tanta determinazione.

Quindi vorrei dire che la rimozione di cui stiamo parlando non ha riguardato solo il periodo degli anni Settanta e le autrici coinvolte nella tematica femminista, ma che c’è anche stata una rimozione, o quanto meno una forte penalizzazione, di autrici importanti da parte di una specie di “friatrìa” che ha preferito compattarsi escludendo. Forse le riviste come Flash Art si sono un po’ allineate a questa posizione, senza interrogarsi troppo…

Ma ora vorrei chiedere a te: siamo così sicure che oggi non avvenga spudoratamente lo stesso?

RP: Mostre come “L’altra metà dell’avanguardia” di Lea Vergine (1980) e libri come Contemporanee di Emanuela De Cecco e Gianni Romano (Costa & Nolan, 2000, ristampato da Postmedia Books, Milano, 2002) hanno segnato una frattura profonda, ponendo domande su cui è importante continuare a interrogarsi per individuare modelli di storicizzazione e di racconto del presente che facciano i conti con le differenze di genere, e non solo. Nel campo della fotografia la situazione mi sembra meno rosea: sono fin troppo numerosi i casi di pubblicazioni e mostre, anche recentissimi, dove la disparità tra fotografi e fotografe è imbarazzante. La logica delle quote rosa mi è estranea, ma quando la percentuale delle donne si avvicina allo zero risulta evidente che persiste un grave problema culturale.

PM: La mia posizione attuale è quella di voler partecipare a mostre di sole donne soltanto quando si tratta di una mostra storica (come la tua sugli anni Settanta, “Altra misura”, alla Galleria Frittelli a Firenze nel 2016); in tutti gli altri casi penso non ci convenga affatto essere relegate nella stanzetta delle donne: si tratta di un separatismo a rovescio, furbo, che permette ancora di escludere il confronto diretto, con una piccola mossa risarcitoria davvero poco interessante.