Stefano Boeri racconta una Milano complessa e sfaccettata attraverso i vari stadi sociopolitici che la città ha attraversato dagli anni ’90 fino ad oggi.

Gea Politi e Cristiano Seganfreddo: I tuoi progetti sono dei landmark intellettuali, lavorano come prototipi di utopie che realizzandosi diventano simboli della città. Si fanno anche matrici progettuali open source, multiple e multidisciplinari. Il tuo lavoro è sempre stato ‘editoriale’, avendo anche diretto Domus e Abitare, la prima di matrice artistica.

Stefano Boeri: Il mio lavoro è molto simile a quello di un caporedattore che selezione un gruppo di redattori, collaboratori e consulenti; si tratta di un lavoro di regia ed è un lavoro sempre collettivo. Questa cosa è sempre stata presente fin dall’inizio non solo della parte di elaborazione ma anche per quanto riguarda la messa a terra di un prodotto; tale prodotto non è necessariamente un edificio o un elemento che ha una spazialità architettonica. All’inizio degli anni ’90, tutto il lavoro che avevo fatto sul tema degli atlanti eclettici e che è diventato anche occasione per entrare in contatto con il mondo dell’arte, per esempio con Documenta, si è poi depositato in un collettivo che produceva ricerca e mostre. Così come in una fase successiva tutto il lavoro fatto con le riviste, soprattutto Domus ma anche Abitare, era tutto un lavoro sul rapporto fra rappresentazione e narrazione. Cercavo di capire come, attraverso una rivista si potesse trovare una strada più efficace, riducendo quel vuoto che c’è tra il lettore e i fenomeni di spazi e le riviste di architettura di cui parli.

CGPS: Che rapporto hai con l’arte? La trovi una dimensione interessante o la vedi periferica e decorativa rispetto alle tematiche attuali? Curiosamente avevo letto il manifesto e all’interno c’era una lista molto lunga di operatori, da geografi a paesaggisti, anche tecnici; ecco, l’unica professione che manca è quella dell’arte.

SB: Si, è vero. Diciamo che sono stato una presenza involontaria nel mondo dell’arte. Siamo stati due o tre gli italiani a Documenta, prima quella di Cathrine David(X, 1997) e dopo quella di Okwui Enwezor (XI, 2002) dove presentammo il progetto Solid Seache purtroppo anticipava i disastri degli anni successivi. In quegli anni con “Multiplicity” venivamo invitati con una certa frequenza nello scenario dell’arte contemporanea, eppure eravamo sostanzialmente estranei a quel mondo. Avevamo con noi sociologi, antropologi e cartografi. Per noi quelle erano delle occasioni importanti per finanziare delle ricerche. Questi inviti ci permettevano di finanziare una ricerca e poi era l’occasione di raccontare un po’ il nostro lavoro e le modalità con cui eravamo arrivati a certe conclusioni. Le nostre installazioni erano molto didascaliche e in un certo senso rispetto ad alcune modalità di esposizione proprie dei codici dell’arte potevano sembrare ingenue o deludenti. In fondo è stato molto interessante quel momento perché gran parte delle ricerche che abbiamo condotto anche sulla dimensione del verde e del rapporto con la natura prima degli Atlanti Eclettci delle mutazioni urbane e il tema delle migrazioni, sono state finanziate dalle istituzioni d’arte contemporanea. È stato un momento abbastanza incredibile quello tra il ’97 e il 2007. Questo mi ha aiutato molto quando ho iniziato a fare Domus, che penso sia la cosa più bella che abbia fatto.

CGPS: Con quest’ultima avevi reinventato una modalità che non è più stata applicata. Forse ci sono stati dei tentativi, mai del tutto riusciti, ma Domus è stata davvero una rivista d’arte contemporanea.

SB: Sì, esatto. Tutto quello che ho imparato nei dieci anni precedenti l’ho portato dentro. Poi c’era anche un gruppo di redattori molto bravi, c’era Mario Piazza che era fantastico. Domus è stato tutto un modo strumentale di interpretare l’arte. Oggi l’arte non è semplicemente lo svelamento di contenuti non espliciti e visibili ma è anche perturbante, è uno sguardo laterale, insomma è mille cose insieme. Mentre Multiplicity sostanzialmente era la traduzione dei linguaggi dell’arte contemporanea sul discorso degli Atlanti Eclettici e sui punti di vista. Quello che noi facevamo era guardare il fenomeno attraverso diversi punti di vista. A Kassel c’erano tutti i testimoni della tragedia che parlavano, e quando abbiamo fatto un lavoro su Israele e Palestina c’erano i punti di vista di due tassisti che attraversavano questo territorio: descrivevamo sempre il tema della molteplicità. Ma la verità è che l’arte non è questa: l’arte è molto di più ed è un fenomeno che non ha spesso un meccanismo razionale esplicito, né a volte la consapevolezza di chi la produce. È certamente un processo che ti porta a pensare al tuo rapporto col mondo.

CGPS: Dal tuo approccio editoriale sei arrivato poi a costruire Atlanti, Boschi Verticali, e adesso grandi città autosufficienti…

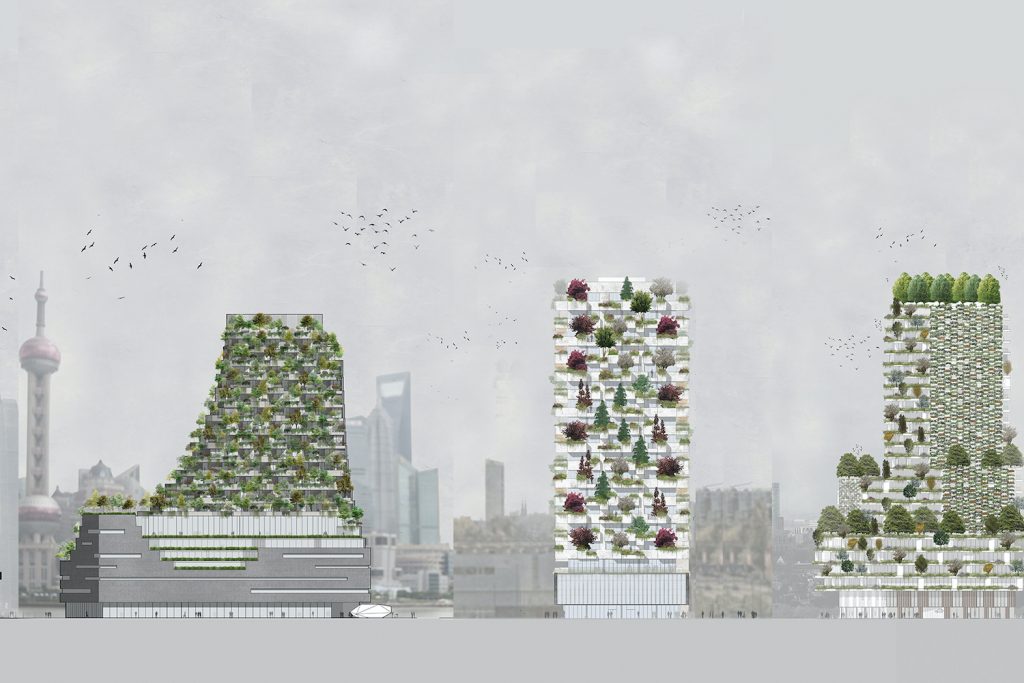

SB: Non c’è dubbio che una serie di lavori, il Bosco Verticale in particolare, hanno aperto una serie di riflessioni iniziate molti anni prima sul tema della biologia e artificio, natura vivente e architettura.

CGPS: Temi che ti hanno portato a una serie di progetti che avevi riassunto in Biomilano dove lanci Milano come capitale della biodiversità e che danno avvio a una sequenza che arriva all’Expo (2015), alla grande chiamata del cambiamento progettuale.

SB: Nel 2011 avevo cominciato a lavorare su Expo, la Moratti mi aveva chiamato per coordinare il suo masterplan ma io avevo già lanciato in quegli anni le mie idee su Metro Bosco, questo grande anello boschivo intorno a Milano, una scelta legata alle biodiversità. Cercavo di fare una cintura boschiva, non proprio dentro ma fuori l’area della città, e la provincia mi aveva dato ragione. Per quanto riguarda l’Expo stavamo lavorando sul tema dell’agricoltura con l’idea di orto botanico proletario. Era un’utopia pensare che una grande coalizione internazionale si traducesse in una presenza articolata del collettivo dei contadini di tutto il mondo, non solo in una fiera commerciale. Dall’inizio c’erano con me Jacques Herzog e Pierre de Meuron, con Ricky Burdett.

CGPS: Al tempo Milano stava attraversando un momento di depressione economica e culturale. Non si pensava che l’Expo sarebbe stata un’azione volano o intellettuale, e neppure commerciale, per la città. Biomilano diventa un tuo manifesto progettuale: dall’Orto Botanico Planetario per Expo alle ruralità urbane. In un momento in cui scendi in politica attiva.

SB: Milano era in un momento, come dire, di sospensione. Noi dicevamo che a Milano si stava per concludere tutta una fase di industrializzazione ma non era ancora partita quella fase dei grandi investimenti immobiliari per grandi progetti. Era anche una situazione di grande depressione se non fosse stato per la prospettiva Expo: noi guardavamo con grande invidia Roma. A Milano c’era una strada un po’ diversa che puntava sui questi continui stati di transizione tra l’urbano, il rurale e la natura selvatica, che si manifestano un po’ in tutto il territorio. Pensavamo potessero essere governati e direzionati verso la massima biodiversità. Quindi tante idee pilota: l’idea di portare la natura negli edifici, l’agricoltura dentro cascine abbandonate, trasformare la pratica della coltivazione in sé in energia vitale per una esposizione internazionale, lavorare sulle piante e sulla digitalizzazione anche giocando sulla loro capacità di bonificare i terreni dell’industria e quindi delle infrastrutture. E ancora usare il legno e le foreste che sono il 35% del territorio italiano. Un mondo sconosciuto che abbiamo intorno a noi e, in particolar modo, anche in Lombardia, per immaginare un modello circolare di economia che usa il legno.

CGPS: Dopo questa situazione pandemica, tra molti ci si domanda se le applicazioni ideate in precedenza hanno ancora una validità, come devono essere modificate, come si aggiorneranno in futuro e se hanno ancora una funzione predittiva o indicativa di costruzione. Come si sono evoluti e come sei evoluto tu in direzione di quel tipo di progettualità, quel mondo che hai intuito, che hai annunciato e poi attuato, dove ti sta portando? C’è una fase in cui senti che stai aggiornando quel modello e che tale modello sta vivendo un upgrade?

SB: Ne parlavo con Amos Gitai, il famoso regista israeliano, con cui ci scambiamo un po’ di idee. Gli dicevo proprio che, da un certo punto di vista, la pandemia è quanto di più simile a un evento imprevisto e imprevedibile che cambia il corso della storia. In questo senso è una specie di grande smentita della storiografia degli annali che lavora sui processi di lunga durata, strutturali e magari non sempre visibili. Cambia la storia dell’umanità non attraverso eventi singoli ma per via di una serie progressiva di trasformazioni. Poi però se uno poi la guarda in una prospettiva, come dicevate voi, questa crisi non è del tutto separata dalle altre che hanno preceduto la pandemia, cioè la crisi finanziari del 2007-2008 quando finalmente, in un certo senso, il mondo ha iniziato a ragionare sulla ottusità di una visione meramente quantitativa, che non funziona più.

CGPS: Sono tre le crisi dell’ultimo ventennio. Quella del 2001 aveva messo in discussione il primato geopolitico di una parte del mondo. Veniva attaccato un modello di cresciuta e di controllo geopolitico. Nel 2008 cade il modello di crescita finanziaria lineare e speculativa. Nel frattempo si propaga la consapevolezza della crisi ambientale. È un crescendo fino al COVID-19 che tocca tutti, non solo alcuni, fisicamente e personalmente, e senza alcun pregiudizio geografico o culturale. Un climax che ti accerchia, fino a toccare il singolo.

SB: Sono d’accordo: partono dal piccolissimo all’universale. È una tempesta perfetta. È naturalmente anche esito e figlia della grande crisi climatica, non come storia ma come evidenza. Qualcosa che nasce nel 2014-2015 con l’esplosione della crisi climatica che diventa mainstream: Cop21 – Accordo di Parigi e Laudato si’ del Pontefice. Sono i due momenti che rendono nota la consapevolezza dell’irreversibilità delle tendenze di accelerazione autodistruttive del Pianeta, del riscaldamento globale, come dello scioglimento dei ghiacciai.

Nel 2020 addirittura arriviamo quasi un ribaltamento del rapporto tra Uomo e Natura. Se dovessimo rifare l’esposizione internazionale “Broken Nature” – curata molto bene da Paola Antonelli – dovremmo cambiare senz’altro prospettiva. Pensavamo che tramite il disegno industriale, la ricerca, la scienza e l’arte potessimo recuperare, riparare, restaurare le fratture, gli errori e i disastri prodotti. La natura come mondo esterno da riparare, o corriamo il rischio di un’estinzione. Adesso, la natura che bisognava evitare di contaminare, ha contaminato noi. La dimensione della natura è una dimensione che ci appartiene, che è totalmente biologica: un fenomeno imprevisto e incontrollabile dentro il nostro corpo. Una catastrofe che sembra qualcosa di biblico. Un rapporto poco equilibrato con altre specie animali determina questa prossimità di specie incongrua che fa poi generare il salto, ovvero lo spillover. Per i biologi una biodiversità complessa, penso alla foresta, diventa una delle difese migliori rispetto allo spillover. Avendo una varietà di specie, i passaggi sono molto più articolati e più lenti. Se hai una foresta e la deforesti, se al posto della foresta amazzonica o della foresta appenninica costruisci un allevamento intensivo o un’agricoltura intensiva, è chiaro che il rapporto tra i roditori e gli insetti dell’area circostante è un rapporto tra quattro specie invece che tra centinaia… questo indebolisce mortalmente l’ecosistema.

CGPS: Pensi che in fondo, dopo questa pandemia, continuerà il trend dell’urbanizzazione? Fino a pochi mesi fa scrivevamo che nel 2030 almeno il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle zone urbane. È un processo inarrestabile?

SB: Il processo di urbanizzazione soprattutto in altri continenti deriva dai processi di migrazione dalle campagne, che temo non possano arrestarsi in seguito a un crollo di consapevolezza. Ci sono ragioni legate proprio alla sussistenza, cioè l’abbandono dell’agricoltura: pensiamo alla Cina negli ultimi quarant’anni o alla desertificazione in alcune zone dell’Africa. Possiamo porci il problema dei borghi in Europa dove abbiamo condizioni diverse e dove potremmo pensare seriamente a un’agricoltura basata su una parcellizzazione sulla biodiversità come al lavoro a distanza.

Ho fatto insieme a Carlo Petrini di Slow Food il primo Villaggio Slow della Cina dove cercavamo di dare un senso alla vita dei villaggi dei contadini. Una prima scelta del governo cinese dopo essersi resi conto che questa urbanizzazione selvaggia provoca disastri. È altrettanto possibile che la pandemia generi una tendenza alla ricerca di alternative alla vita urbana, ovvero una vita condizionata, contaminata e un alto rischio di contagio. Rimane il grande tema della città.

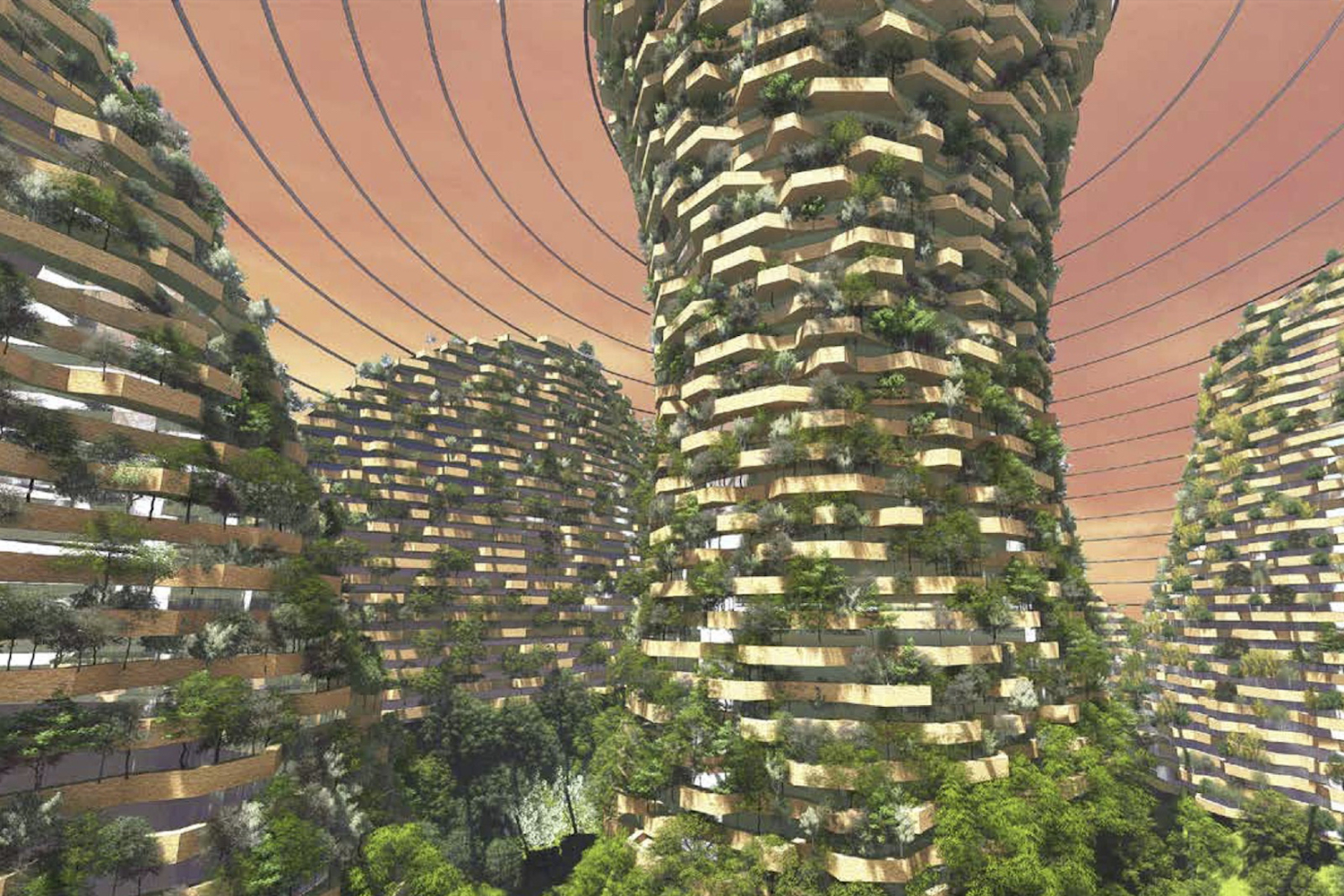

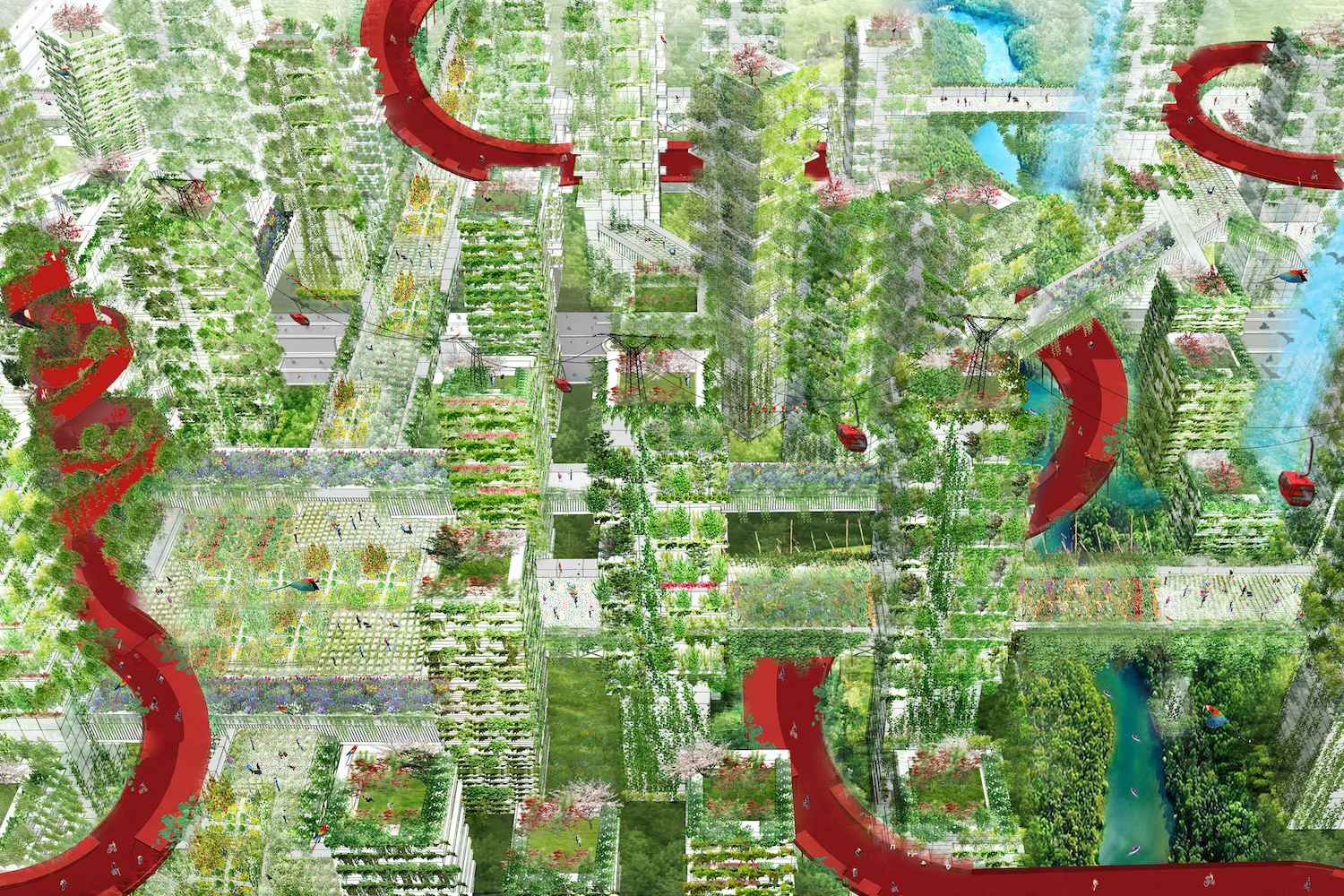

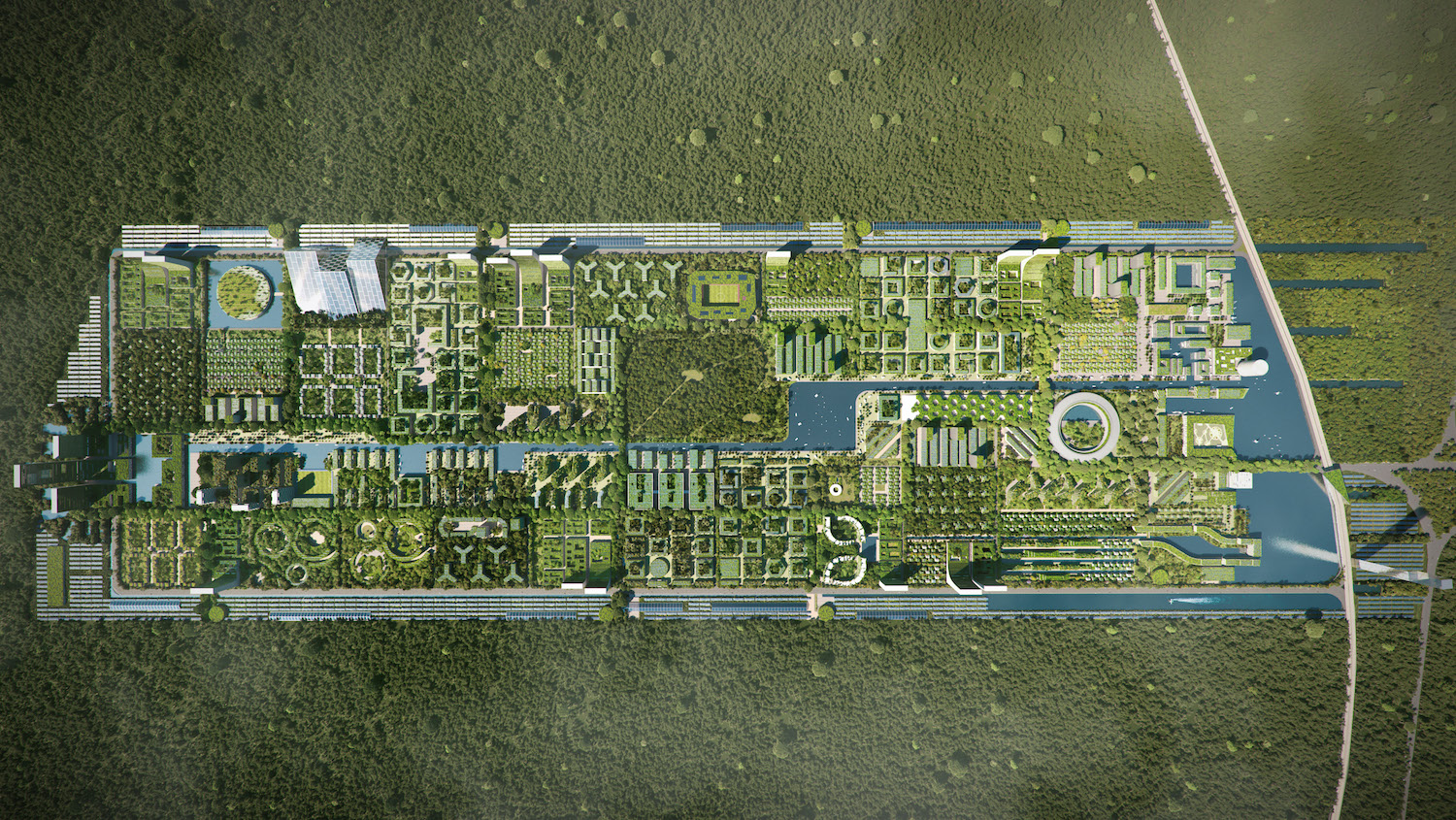

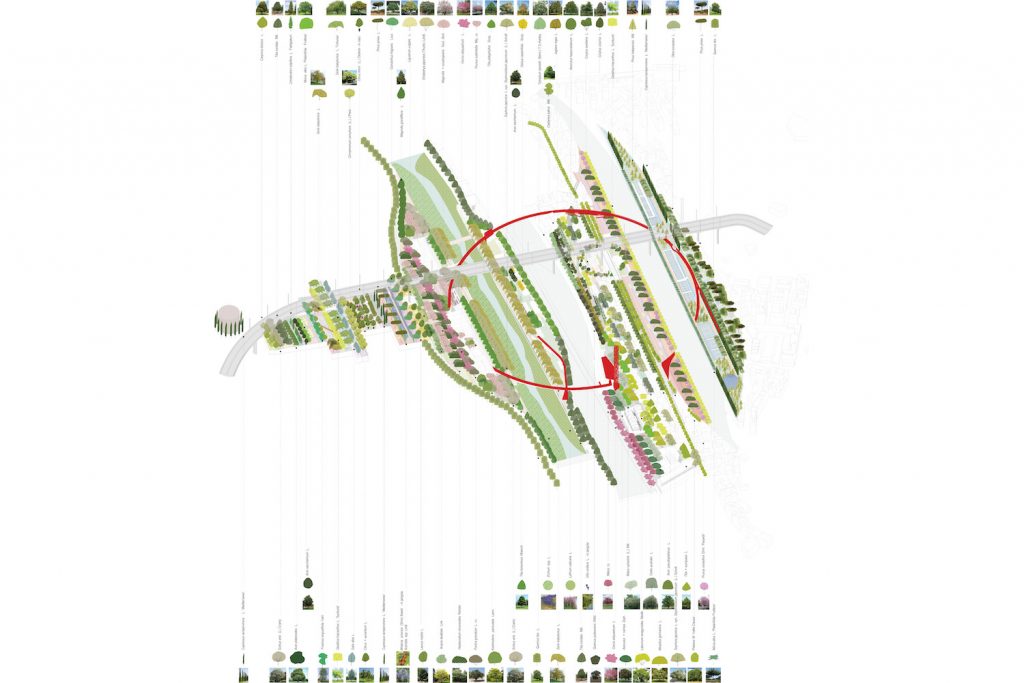

CGPS: Hai appena presentato Smart Forest City a Cancun, in Messico. Questo progetto si presenta come la pianificazione urbana di una nuova Città Foresta in Messico, si estende per 557 ettari fino a 130 mila abitanti. 362 ettari di superfici vegetali e 120.000 piante appartenenti a 350 specie diverse, su disegno di una città aperta e internazionale ispirata ai valori dell’innovazione tecnologica e della qualità ambientale. Sembra la traduzione del Bosco Verticale in città.

SB: Il progetto è molto particolare perché nasce con un developer honduregno di origine pakistana. Un personaggio interessante e visionario: nella sua vita si è sempre impegnato sul tema della Smart City anche con una grande visione dell’educazione e della ricerca. Il disegno della nuova Città Foresta include anche un polo ad alto valore di innovazione dove si insediano dipartimenti universitari, organizzazioni, laboratori e aziende, che nel mondo si stanno occupando dei grandi temi della sostenibilità ambientale e del futuro del pianeta. Al suo interno, inoltre, trovano luogo centri di ricerca e sviluppo destinati a ospitare studenti e ricercatori provenienti non solo dalle università messicane, ma dalle accademie più qualificate del mondo.

CGPS: Per cui è una città autosufficiente?

SB: La Smart Forest City è pensata come un insediamento autosufficiente dal punto di vista energetico mediante un anello perimetrale di pannelli fotovoltaici e un canale di acqua collegato con un impianto ipogeo al mare, che permettono di alimentare la città in modo sostenibile. Tale scelta permette di sviluppare un’economia circolare intorno al tema dell’utilizzo dell’acqua, elemento chiave del progetto, che viene raccolta all’ingresso della città con una grande darsena e una torre di desalinizzazione per poi essere successivamente distribuita in un sistema di canali – anche navigabili – permettendone la diffusione nell’intero insediamento e l’irrigazione dei campi agricoli circostanti. La nuova Città Foresta è all’avanguardia anche dal punto di vista della mobilità grazie a un articolato sistema di trasporto che prevede che sia i residenti che i visitatori lascino ai bordi della città ogni veicolo a combustione e che la mobilità interna sia unicamente elettrica e semiautomatica.

CGPS: Quali sono i principi che l’hanno ispirata?

SB: Il progetto è pensato secondo i principi di una Urbanistica Non Deterministica: definite le grandi invarianti della struttura urbana – relative alle infrastrutture energetiche, alla mobilità, al verde, alla presenza dei principali nuclei di ricerca e sviluppo, al diritto di ogni abitante ad avere a disposizione tutti i servizi a una distanza pedonale e ciclabile congrua – la città prevede una grande flessibilità nella distribuzione delle diverse tipologie edilizie e architettoniche.

La Smart Forest City di Cancun adotta la filosofia di Édouard Glissant relativa al concetto di “mondialité”, facendola diventare uno dei pilastri della sua fondazione, al fine di favorire la ricerca e gli scambi tra paesi. Con “mondialité” si intende la non appartenenza a patrie esclusive o nazioni bensì a luoghi – composti di tempeste linguistiche, divinità libere, terre native non prestabilite, lingue e geografie scelte e tessute tra terre e visioni – di cui la Città Foresta entra a far parte, abbracciando la creolizzazione come una forma di spinta per lo sviluppo sociale ed economico, permettendo a concetti di accessibilità e mixité di coesistere nello stesso spazio. Concepito come un campus, il progetto diviene un’importante opportunità e un grande investimento per arricchire il capitale umano e legato alla ricerca, pianificato su alcune caratteristiche essenziali e sulle strutture dei processi di urbanizzazione. Impianti di trattamento delle acque, produzione del cibo, giardini d’inverno, innovation path, canali navigabili, hub della mobilità, desalinizzazione e sistemi capillari di giardini pubblici e privati si intrecciano come elementi di innovazione e tradizione.

CGPS: In italia hai lanciato l’idea dei borghi. Tornare a riappropriarsi della complessità e diversità dei territori.

SB: Per tornare un po’ al tema della post-pandemia, il tema dei borghi non bisogna guardarlo da un punto di vista meramente geografico e dire “torniamo negli Appennini” o “torniamo ad abitare i borghi storici abbandonati”; è anche da guardare nel senso di immaginare un modello di vita urbana, quindi nelle nostre città, che però lavora sul concetto del borgo cioè su un ciclo spazio-temporale di vita quotidiana – disporre di tutti i servizi con accesso agli ambulatori, ai negozi al dettaglio di tutti generi, alla scuola e alla formazione, se possibile, anche agli spazi culturali. Questa è un po’ l’idea di una città-caleidoscopio, possiamo chiamarla così perché ha sottosistemi con una certa autosufficienza e che possono giocare su una dose di efficienza energetica, con un risvolto economico. Quindi una città che non ha più come capisaldi i luoghi centrali della città moderna, che nascono alla fine dell’Ottocento, e sono le grandi istituzioni, le carceri, le fabbriche, le stazioni – la centralità è data dalla concentrazione dei corpi – ma che nasce, invece, con una logica del tutto differente.

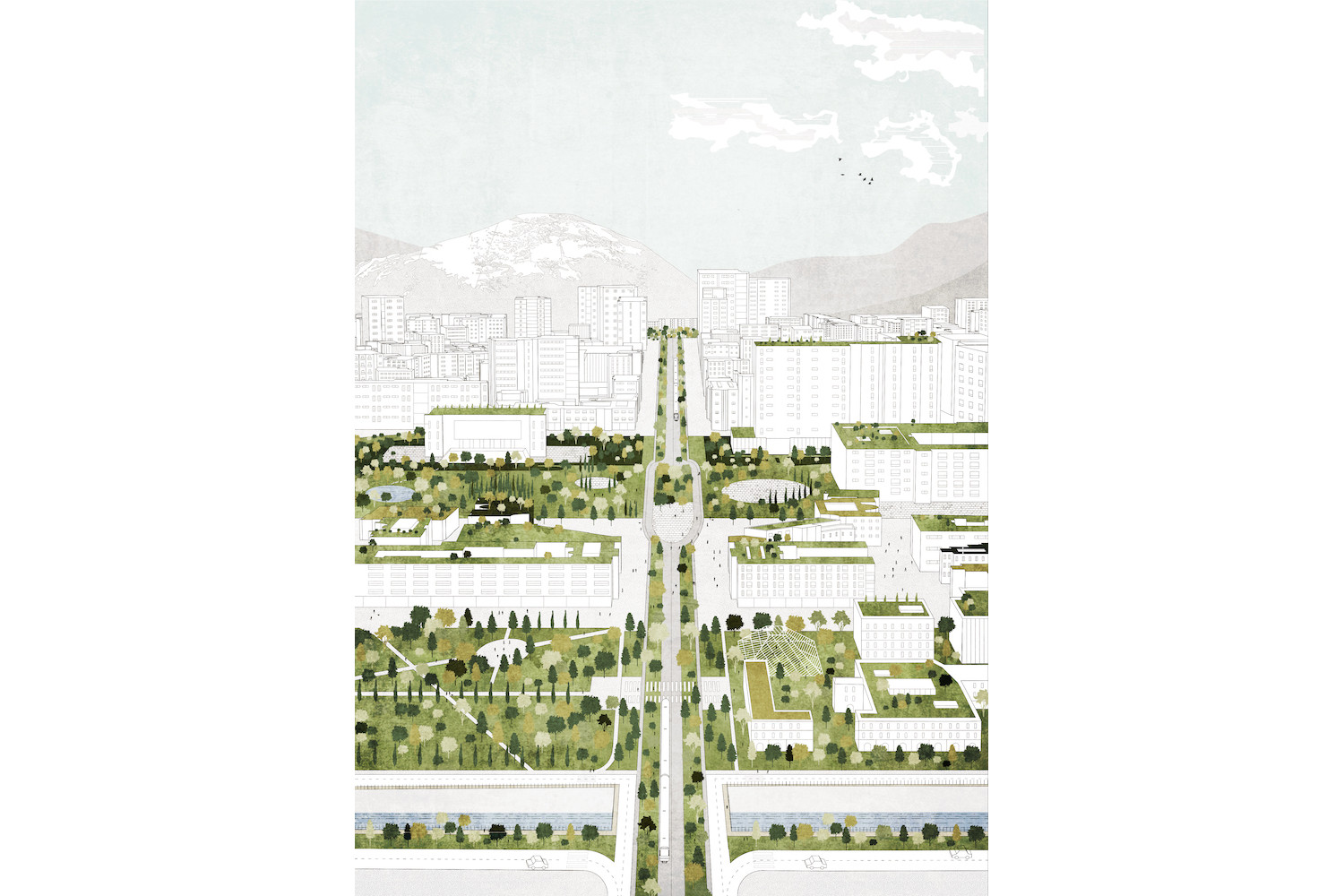

CGPS: Un modello che stai presentando anche a Tirana. Commentavi che “nella piazza principale c’è il Museo nazionale costruito dai russi, l’Opera edificata dai cinesi, le ambasciate e il quartiere italiano degli anni ’30; poi c’è la parte più contemporanea, progettata dagli olandesi. È come vedere la storia politica del ’900 concentrata”. L’Albania dimostra, con un premier lungimirante, la volontà di costruire un nuovo modello politico e sociale. Cosa farai?

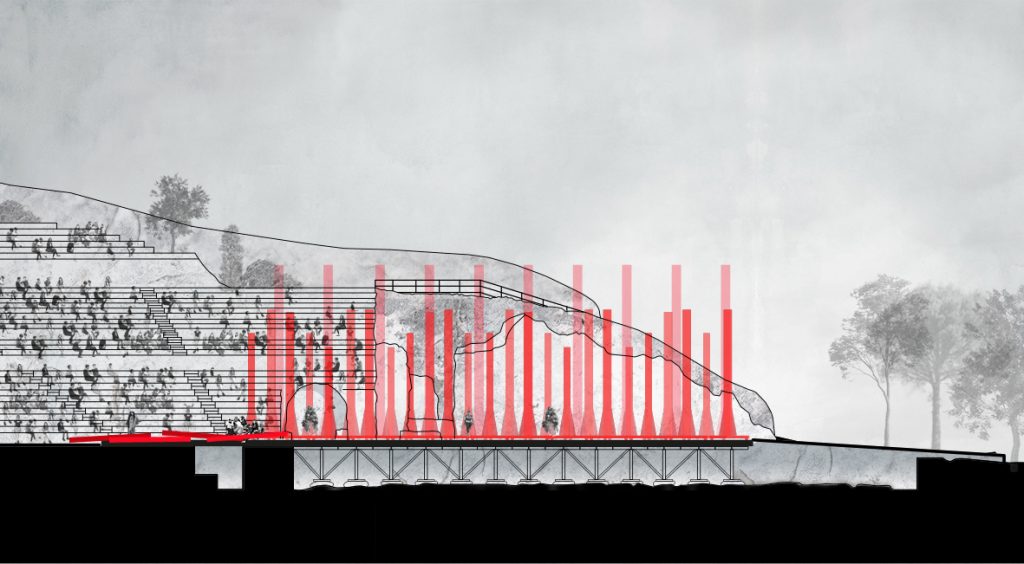

SB: Quello che stiamo facendo a Tirana e che presenteremo in questi giorni è proprio uno di questi borghi: è un ampliamento della città pensato dopo il terremoto, anche se, in realtà, è molto collegato al tema della pandemia e alla crisi climatica. Queste varianti hanno dettato anche le linee guida del progetto. Iniziamo con un quartiere di 12.000 persone. È come un pezzo del progetto sviluppato a Cancún: anche a Tirana c’è l’idea della nascita di un quartiere con tutti i servizi, autosufficiente, con la presenza del verde, termoenergetico, a mobilità smart, con attrezzature culturali e sociali.

CGPS: Lavori con una sorta di modularità progettuale.

SB: Esattamente. Secondo me è un principio flessibile, modulare ed è applicabile certamente quando costruisci un nuovo quartiere o addirittura una nuova città, ma dovrebbe essere anche una linea guida quando intervieni nelle città esistenti.

Per quanto riguarda Milano, dovremmo lavorare tantissimo sull’identità di quartiere che oggi in alcuni casi persiste e in altri è svanita. Per esempio Ortica, Baggio, Quarto Oggiaro, alcune di queste sono ancora realtà dove non trovi un’identità ma ce n’è una dovuta al fatto che si è mantenuto un tessuto di servizi di quartiere importante. Questo è un valore formidabile: bisognerebbe lavorare molto di più sul questo piano.