“Aperto ’93”, a cura di Helena Kontova, direttrice di Flash Art, e di altri dodici tra critici e curatori attivi nella rivista, introduce nel contesto della Biennale di Venezia una mostra rizomatica, specchio della polifonia del mondo globalizzato. Kontova rilegge la rassegna in un dialogo con Hans Ulrich Obrist.

Hans Ulrich Obrist: Iniziamo dal principio: com’è nata l’idea di una mostra di larga scala concepita come un arcipelago?

Helena Kontova: Ti ringrazio per aver ricordato questo concetto, di mostra come arcipelago, da te sviluppato in occasione di “Utopia Station” alla Biennale di Venezia nel 2003, a cui tengo molto. Édouard Glissant, lo scrittore creolo che presentasti in quell’occasione, ha espresso un’idea interessante e importante che credo abbia influenzato e tuttora influenzi la metodologia curatoriale delle biennali e delle grandi mostre: il concetto di mondialité, ovvero una produzione di differenze che accentua il dialogo globale. Secondo Glissant, le biennali rassomigliavano, nella loro forma, più agli imponenti continenti che al modello dell’arcipelago, ricettivo e molto più adatto agli scambi e alla condivisione.

L’idea di “Aperto ’93”, una vera e propria mostra nella mostra, nasceva invece dal presupposto che la costruzione di un’esposizione che voleva essere rappresentativa del mondo contemporaneo globalizzato e della sua moltitudine di voci, non può avvenire attraverso l’espressione di un curatore unico, che imprime la propria visione sugli altri, ma deve trattarsi di qualcosa di più simile al numero di una rivista. Il numero di una rivista è una piattaforma polifonica. Allo stesso modo “Aperto ’93” offriva una prospettiva plurale e un angolo di mondo nella sua autenticità. Non era più un solo curatore o un team curatoriale a confrontarsi sul concetto della mostra e su chi invitare a parteciparvi, ma si lasciava a tanti curatori la libertà di rappresentare ciascuno la propria idea. Nella sua dinamica curatoriale, la mostra incarnava il concetto deleuziano di rizoma, come opposizione alla “teologia” del centro e dell’uno occidentale.

Inoltre, essendo una rappresentazione del mondo globalizzato, “Aperto ‘93” esprimeva non solo la necessità di introdurre una polifonia di voci, ma anche quella di dare spazio alle minoranze, spesso dissonanti, portando a Venezia le novità dell’arte che stava nascendo da New York a Shanghai, da Londra a San Paolo, da Tokyo a Los Angeles, da Milano a Sofia, fino a Bankok, Teshie (Ghana) e Freeport (Bahamas).

HUO: Quali furono i momenti particolarmente memorabili della mostra?

HK: Per la prima volta in una grande mostra internazionale come la Biennale, si potevano ammirare le opere di molti protagonisti dell’arte degli anni Novanta: artisti come Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Matthew Barney, Rudolf Stingel, Gabriel Orozco, Rirkrit Tiravanija, Pipilotti Rist, Matthew Barney, John Currin, Andrea Zittel, Félix González-Torres, Renée Green, Carsten Höller, Sylvie Fleury ecc. erano tutti presenti.

La partecipazione di Damien Hirst fu inoltre oggetto di contesa tra Matthew Slotover e Jeffrey Deitch, e alla fine la spuntò Slotover.

Di momenti memorabili ce ne furono molti. Le opere che suscitarono maggior scalpore furono certamente Mother and Child (Divided) (1993) di Hirst, una mucca e un vitello chirurgicamente tagliati a metà e immersi in vasche di formaldeide; ma anche l’operazione di Cattelan, che consisteva nella vendita del suo spazio alle Corderie dell’Arsenale a una famosa casa di cosmetici; e quella di Tiravanija che durante i giorni dell’inaugurazione servì piatti di pasta ai visitatori. E poi, The World Flag Ant Farm Project (1990) di Yukinori Yanagi, in cui formicai, che rappresentavano le bandiere di tutti gli stati del mondo, erano collegati da tubi di plastica abitati da miliardi di formiche che trasportavano granelli di sabbia colorata fra una bandiera e l’altra.

HUO: Come furono scelti i curatori?

HK: I criteri di selezione dei curatori furono piuttosto alternativi e innovativi. Volevamo che fossero rappresentati i vari ruoli del mondo dell’arte, non soltanto i curatori tout court. Quindi c’era un artista-curatore (Thomas Locher), un gallerista-curatore (Jeffrey Deitch), redattori di riviste (Francesco Bonami e Matthew Slotover) e critici-curatori come Benjamin Weil, Nicolas Bourriaud, Robert Nickas e Berta Sichel. Erano tutte persone molto informate, che hanno saputo rispondere al nostro invito di presentare una fotografia dello stato dell’arte nelle sue espressioni e forme più avanzate.

HUO: Anthony Powell ha scritto che “i libri arredano una stanza”. Ci puoi parlare del catalogo della mostra?

HK: “Aperto ’93” era costruito come il numero tridimensionale di una rivista. Così come in una rivista, quando programmi un numero non puoi prevedere i risultati con esattezza, allo stesso modo la mostra viveva di questa imprevedibilità. Era una mostra nella quale si lasciava grande spazio alla casualità. In una rivista si possono tagliare ed editare i testi, ma le opere d’arte devono seguire il loro percorso autonomo e imprevedibile. Tutto ciò funzionava a favore della sperimentazione, dell’idea di laboratorio e di opera aperta (da cui tra l’altro proviene il titolo della sezione della Biennale). Il catalogo della mostra era composto dai saggi dei singoli curatori ma anche da saggi teorici scelti da loro. Per esempio, Thomas Locher selezionò un saggio di Ernesto Laclau sul problema dell’identità nel mondo odierno e Nicolas Bourriaud un saggio di Serge Daney dedicato alla rappresentazione della Guerra del Golfo. Non mancavano saggi di autori quali Akira Asada che criticizzava le manifestazioni del Postmoderno nella cultura giapponese, o di Slavoj Zizek impegnato nell’analisi della Guerra dei Balcani e del suo effetto sull’immaginario globale; e ancora la mia intervista con Julia Kristeva sullo stato di depressione e ridisegno dell’Europa.

HUO: Ci fu nella mostra un progetto irrealizzato?

HK: Se non ricordo male riuscimmo a realizzare tutti i progetti. Anche perché avevamo chiesto la partecipazione e l’impegno di molti enti e gallerie. C’era un’enorme aspettativa e solidarietà attorno alla mostra. Siamo riusciti a sconfiggere sotto alcuni aspetti anche la burocrazia e la dogana veneziana. E poi sia per i curatori che per gli artisti, allora tutti poco più che ventenni, partecipare alla Biennale di Venezia rappresentava un momento irripetibile nelle loro carriere.

HUO: La mostra ha riunito molti artisti e ha creato molti nuovi incontri. Quali nuove collaborazioni ne sono seguite?

HK: Credo che per molti artisti e curatori “Aperto ’93” abbia rappresentato se non del tutto un trampolino di lancio, sicuramente un’ulteriore legittimazione. Inoltre la maggioranza dei curatori, anche quelli per i quali “Aperto ’93” significò una prima incursione nella pratica curatoriale, hanno continuato e spesso preferito dedicarsi al mestiere del curatore. La cosa più rilevante è che “Aperto ’93” è divenuto un modello che è stato applicato in tante altre occasioni future, dalla Biennale di Johannesburg a quella di Mosca, da quella di Gwangju alla Biennale di Venezia del 2003 curata da Francesco Bonami, dove proprio “Utopia Station” – che realizzasti in collaborazione con Molly Nesbit e Rirkrit Tiravanija – rappresentava una continuazione di “Aperto’ 93”, un suo approfondimento. Con “Utopia Station” hai apportato nuovi sviluppi a quella metodologia curatoriale, soprattutto dal punto di vista della temporalità, rendendo lo spazio della mostra ancora più partecipativo.

HUO: Come fu recepita criticamente la mostra?

HK: Come succede quasi sempre quando accadono cose nuove, la stampa generalista ne parlò perlopiù negativamente, criticandone la frammentarietà, oltre alla scelta di alcuni artisti. Mentre ricevemmo riscontri più positivi dalle riviste specializzate – fra tutti la recensione di Artforum, dove si parlava di “Aperto ’93” come “the better Biennale” [la Biennale migliore].

HUO: La mostra aveva un display particolare?

HK: Per la prima volta si occupò l’intero spazio delle Corderie dell’Arsenale. Non avevamo creato eccessive divisioni tra la presentazione di un artista e l’altra, come invece era d’abitudine fino a quel momento. In “Aperto ’93” lo spazio era gestito come una sorta di open space dove le opere d’arte potevano comunicare fra loro. Avevamo dato vita a uno spazio liquido, più adatto alle opere in mostra, spesso interattive e in costante dialogo fra loro e/o con l’osservatore.

Anche i video erano incorporati nella mostra e non più rilegati all’interno di stanze buie dove si potevano vedere solo in orari prestabiliti. Oggi sembra una cosa banale, ma nel 1993 era piuttosto rivoluzionaria. Il progetto di Benjamin Weil, ad esempio, si svolgeva in città, sui vaporetti, con interventi di Henry Bond, Sylvie Fleury, Dominique Gonzalez-Foerster, Gotscho e Lothar Hempel. In altri casi, alcuni artisti sono intervenuti nei giardini della Biennale.

HUO: Quali furono i momenti migliori e i peggiori del progetto?

HK: L’immediata ed entusiastica adesione di tutti i curatori e degli artisti invitati fu sorprendente. Allo stesso modo Achille Bonito Oliva, direttore artistico della Biennale di Venezia di quell’anno, fu molto contento del progetto, nonostante esso non fosse del tutto in linea con le metodologie curatoriali del tempo. Il momento più emozionante è stato probabilmente portare a termine l’installazione di alcune opere particolarmente difficili da realizzare e trasportare all’interno delle Corderie.

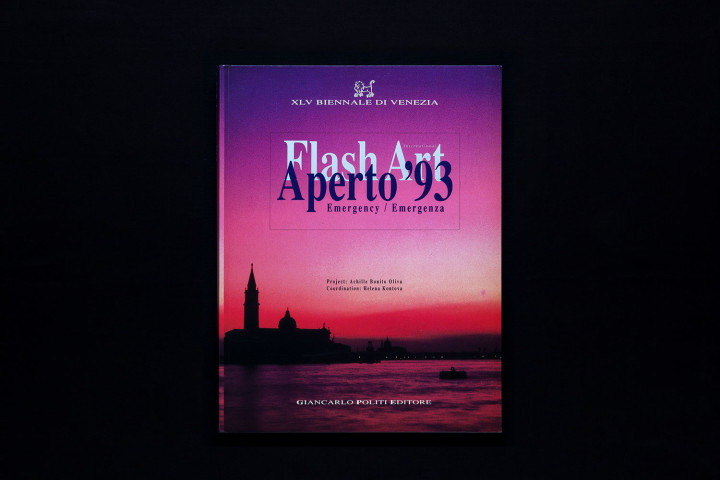

Il momento peggiore, invece, riguarda sicuramente la vicenda del catalogo, il cui sequestro fu ordinato dall’editore del catalogo generale della Biennale di Venezia che pretendeva l’esclusiva su tutte le pubblicazioni relative alla Biennale. Durante la preparazione del catalogo avevamo informato costantemente il direttore artistico, Achille Bonito Oliva, della nostra decisione di pubblicare autonomamente, come Flash Art, un libro su “Aperto ’93”. Alla fine abbiamo dovuto presentare al giudice un documento firmato da tutti i curatori e gli artisti, affinché dichiarassero di aver prodotto tutti i materiali pubblicati esclusivamente per il catalogo edito da Flash Art. Di fronte a queste dichiarazioni la questura ci restituì le copie del catalogo, che rimase in distribuzione per anni ed era presente nei bookstore dei grandi musei internazionali. Il catalogo di “Aperto ’93” è oggi quasi un oggetto di culto.

HUO: Anything else?

HK: Tra le tante reazioni positive e negative c’è stata anche una protesta dell’associazione animalista contro le opere di Yukinori Yanagi e Damien Hirst; e una visitatrice provò ad “assaggiare” il volto delle sculture di cioccolato di Janine Antoni. Ricordo che gli organizzatori della Biennale erano preoccupati perché non erano abituati a quell’arte così innovativa e alle forti reazioni che ha suscitato. Ma alla fine, a distanza di anni, tutti hanno riconosciuto l’incisività e la bellezza di “Aperto ’93”. Gli artisti più importanti degli anni Novanta erano tutti presenti.

Viaggiando su un vaporetto, a Venezia, nei giorni dell’inaugurazione dell’ultima Biennale, ho incontrato un noto gallerista newyorchese che, confidandomi le sue prime impressioni sulla mostra attuale, che non aveva trovato particolarmente interessante, ricordò che una volta c’era stata una mostra incredibile… Andando avanti nella conversazione ho capito che parlava proprio di “Aperto ’93”.