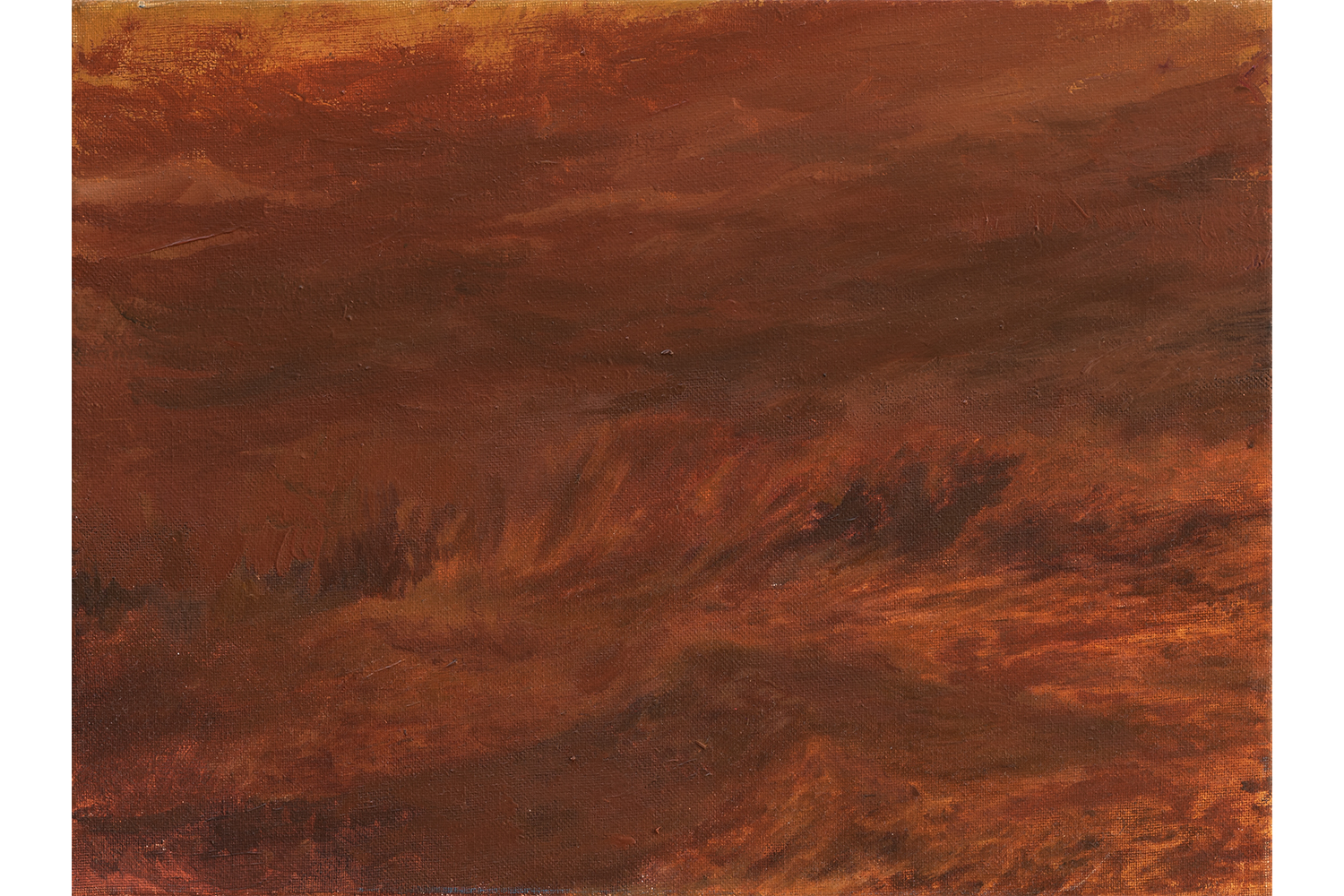

Ho un debito verso Valerio Nicolai per il titolo di questo testo. “La bellezza del guaio”, infatti, è un’espressione che Valerio stesso ha usato nel parlarmi di Mare di Merda, una serie di piccoli e medi dipinti iniziata nel 2019 e in cui la magnitudine di scene di mari in tempesta è resa in una gamma di gialli e di marroni che annega e mortifica il pathos del soggetto. La bellezza terribile del mare scosso dai venti corrisponde a un’iconografia che ha solcato la storia della pittura moderna da William Turner fino a Thierry De Cordier, con quel senso schiacciante di spettacolo rovinoso che per Edmond Burke definiva il ‘Sublime’ e che in pittura diventa uno spazio vastissimo e pastoso, un luogo di virtuosismo tecnico e di solitudine assoluta. I Mari di Merda sono, al contrario, di dimensioni modeste, e se conservano un vago senso del Sublime questo è un sublime tascabile, quasi refrattario, adatto a un’epoca che di rovinoso ha solo l’abuso dell’ironia e non lo spettacolo esorbitante della natura. Nel traslare la volgarità di una comune espressione metaforica (“sono in un mare di merda”) nella sua letterale manifestazione visiva, Nicolai resuscita, in parte, una strategia concettuale che Gino De Dominicis aveva adoperato in modo eclatante nella sua Mozzarella in carrozza (1970), la concreta, didascalica realizzazione del nome dello spuntino napoletano in una mozzarella adagiata all’interno di un’antica carrozza. Ma se per De Dominicis la materialità del linguaggio che si fa oggetto rispondeva alla necessità di erodere internamente la logica del ready-made, per Nicolai quando qualcosa di analogo accade nello spazio della pittura ecco che una diversa forma di meraviglia si rende possibile, una forma di meraviglia meno speculativa e più sentimentale che accetta il ridicolo e l’osceno per vedere se dal grottesco si può estrarre un po’ di poesia.

Mi colpisce l’assenza di sarcasmo e di derisione nello sguardo di Valerio quando si posa sulle minuzie di un quotidiano dimesso cui, al contrario, pare partecipare con una certa enfasi, come quando magnifica le venature di grasso di una fetta di prosciutto e le trasforma in un cielo di carne percosso dai tuoni (Tempesta al prosciutto cotto, 2019), oppure quando omaggia in una serie di ritratti a matita1 Omar Palermo, lo Youtuber morto a 42 anni dopo essere diventato una celebrità del web per i suoi toni pacati e le sfide lanciate a se stesso a divorare in cam quantità di cibo sempre più ingenti. Dell’enigma e della dolcezza di questa figura irrisolvibile nella sua solitudine, Nicolai coglie l’incanto, isolando alcuni frammenti dei molti video lasciati da Palermo sul suo canale YouTube. Da questo diario online di attimi casalinghi e abbuffate, Nicolai ha estratto quei momenti in cui Palermo compare accanto a una fonte di luce, sia essa una luce naturale che filtra dalla finestra della cucina o la luce artificiale di una lampada accanto al letto, facendo così della luce domestica un sintomo del dolore e uno spazio visivo di empatia.

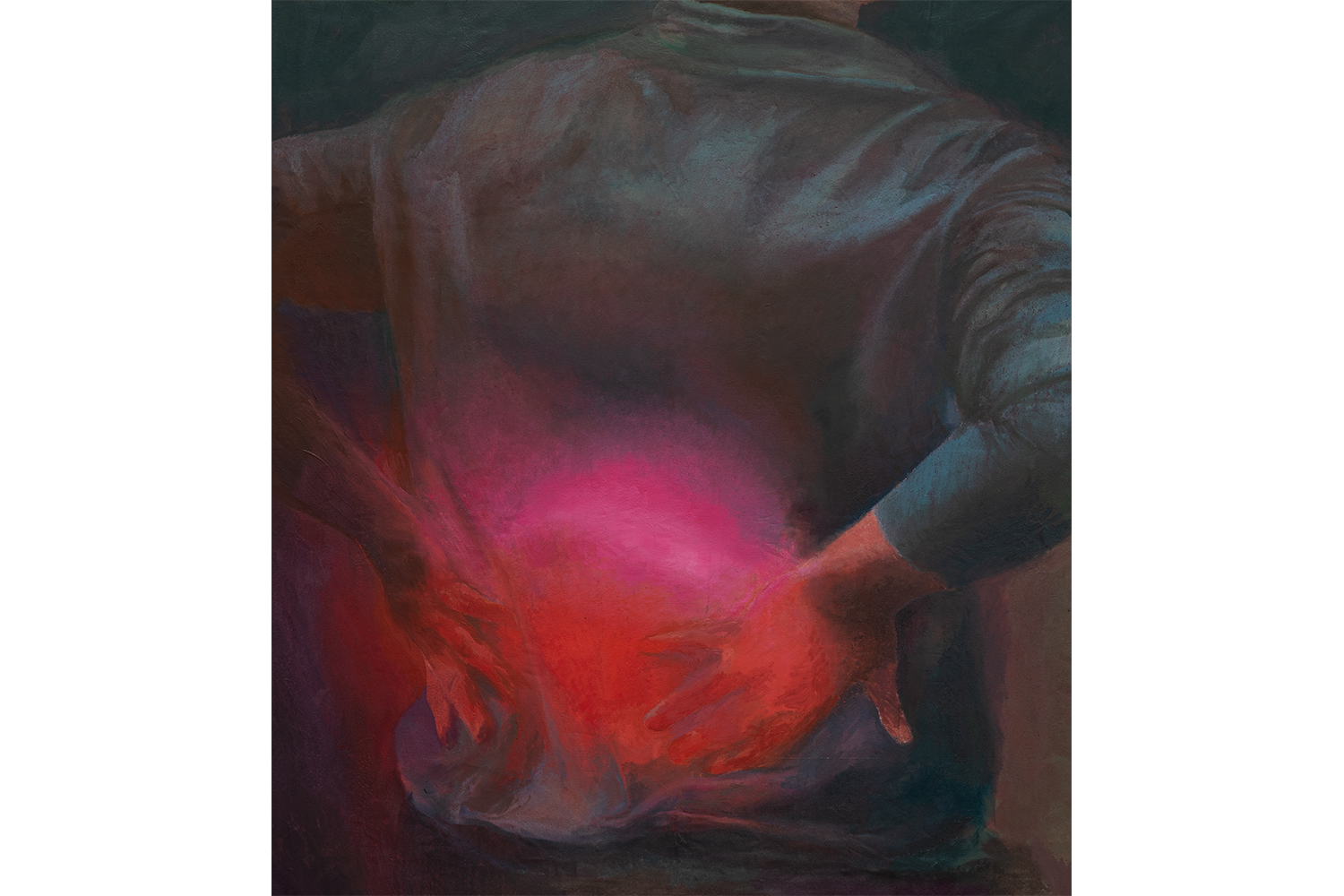

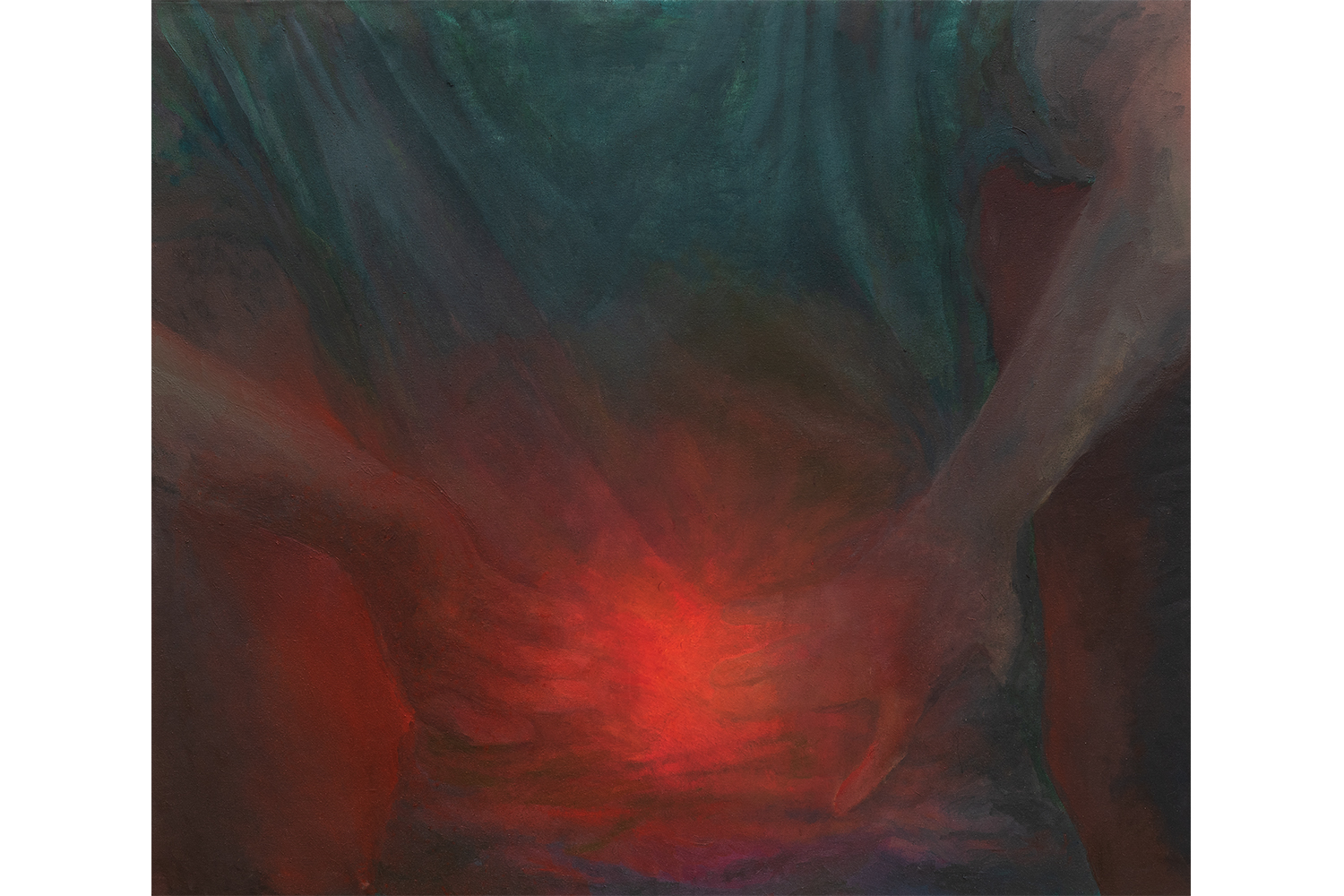

La luce come manifestazione tattile e cromatica del dolore è un motivo che torna nella serie di quadri del 2021 intitolata Lucifero, in cui scorgiamo figure umane emergere dalla penombra in cui sono immerse in virtù di una luce rossastra che emana dalle ginocchia, dal collo e dalle zone lombari. È un’iconografia nota quella che Valerio Nicolai prende in prestito dal mondo della pubblicità, un’iconografia ideata per promuovere più di un prodotto contro i dolori muscolari e articolari e che traduce visivamente l’acuto palpitare dello spasimo in un nucleo pulsante di luce. Del successo commerciale di questa sinestesia – che, ancora una volta, materializza il linguaggio in un’immagine (“ho un dolore che pulsa”, “il dolore mi investe a ondate”) – Nicolai si appropria in modo iconograficamente astuto e formalmente avvincente. Anche in questo caso, infatti, il suo lavoro pare non regredire di fronte alla banalità delle fonti, anzi, esso pare al contrario volerne perseguire le estreme conseguenze, andando ad esplorarne le potenzialità formali e poetiche, perché dell’immagine immediatamente reperibile è ricercato il punto di ebollizione e la soglia di rottura, una volta raggiunta la quale l’immagine appropriata e resa in pittura si apre a uno spazio di profonda ricerca pittorica. I lembi anatomici che si mostrano nella serie Lucifero appaiono magici non soltanto perché luminescenti, ma anche perché in una rara forma di magia abbiamo trasformato la capacità di entrare in comunicazione col dolore altrui, con quel nucleo interiore e pulsante che in molti portano silenziosamente in sé, attraversando la vita e le strade come le sagome di un’altra campagna televisiva, quella famigerata pubblicità progresso del 1990 che entrava nelle case degli italiani con lo slogano “AIDS, se lo conosci lo eviti” e che visualizzava la sieropositività come una luminescente aura viola che si diffondeva tra i corpi e che i corpi assorbiva. Per questa disamina pittorica sul dolore come paradosso della comunicazione e come scandalo dell’empatia, Nicolai ha scelto un titolo faustiano come Lucifero, portando così una dimensione epica e un sapore letterario all’interno di queste immagini da foglietto illustrativo dei medicinali e manifestando, ancora una volta, una caratteristica che percorre gran parte del suo lavoro, ovvero la tendenza a far emergere un barlume di magniloquenza nel banale e nel quotidiano, trasformando quello che potrebbe sembrare quasi uno scherzo in un terreno di acuta elaborazione formale e di attenta modulazione dei registri retorici.

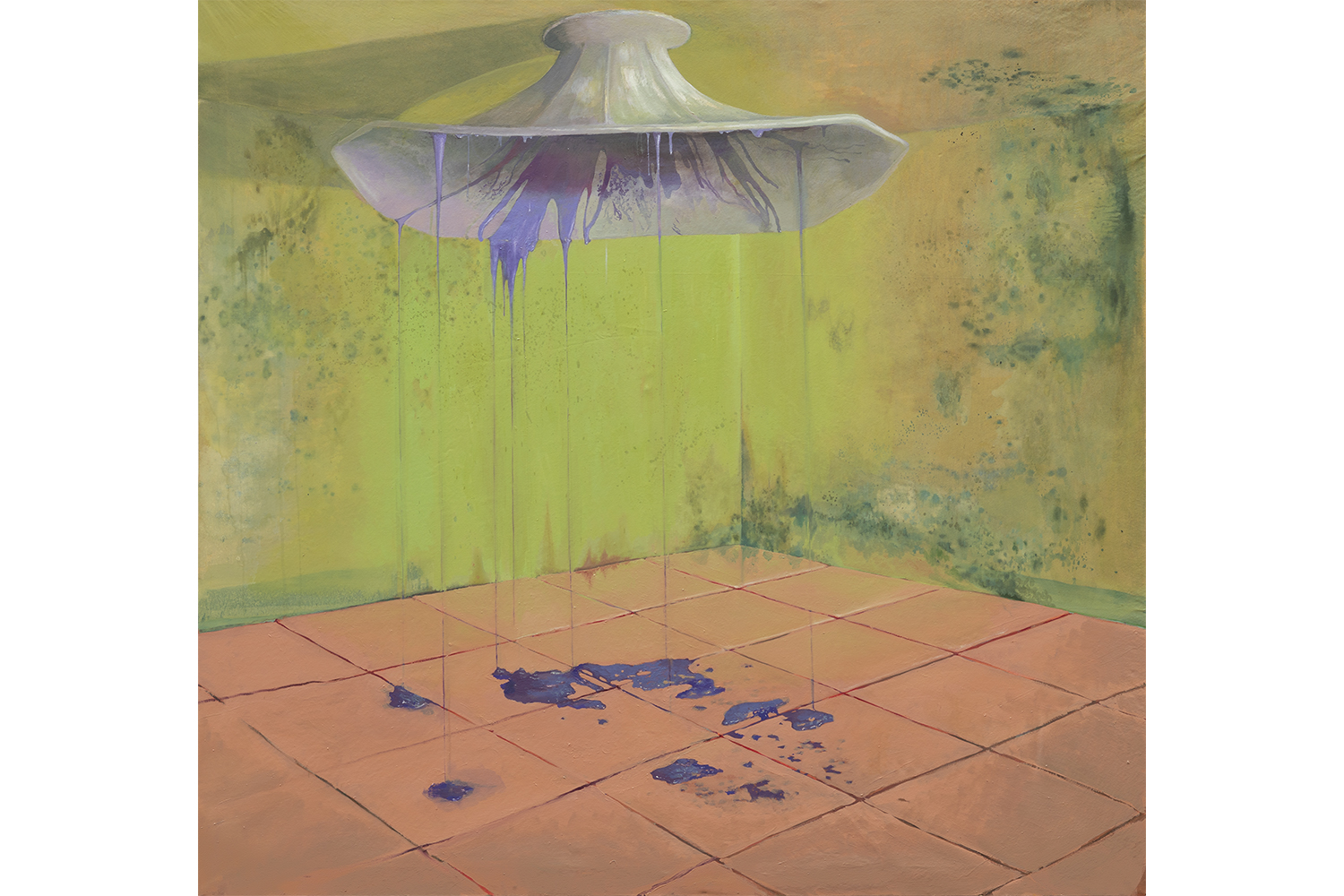

L’immagine della pittura come emanazione – sia essa di un nucleo di luce o di un grumo di materia –, come infiltrazione e contagio tanto tangibile quanto metaforico ritorna, e in maniera più esplicita, in tre grandi tele realizzate tra il 2019 e il 2020 e parte di una serie in divenire. Permeate da una cromia acida eppure ombrosa, le tre opere Dolce (2019), Bagni Verdi (2019) e Lo Scolone (2020), mostrano interni architettonici di difficile identificazione e che in realtà risalgono alle stanze usate da Nicolai come studio in anni recenti. Ne Lo Scolone, dal soffitto sbuca un enorme condotto a forma di tromba da cui cola del liquido viola e tutto lo spazio pare marcire: dalle pareti traspare una muffa vibrante, tattile come un incarnato infetto, così che il perimetro domestico diventa uno spazio di elaborazione pittorica astratta e informale, un’occasione di indagine tecnica che infesta le pareti come un miasma. In Bagni Verdi, invece, alle pareti accese di rosso pompeiano sono fissati cinque misteriosi rubinetti da cui sgorga, brillante come un collutorio, un liquido verde: lo spazio, così allagato, finisce per essere inghiottito dalla voragine che si spalanca nel pavimento. Quella dello studio dell’artista è una delle iconografie più produttive all’interno della storia della pittura moderna in Occidente, oggetto di studi accademici e di mostre che ne hanno esplorato la fecondità nel corso dei secoli: che si tratti del tendaggio che, scostato come un sipario, ci permette di accedere allo spazio scenico dello studio di Vermeer (Allegoria della Pittura, 1666–68) o del divano di pelle che, in molte opere di Lucien Freud, si ribalta sullo spettatore rovesciandogli addosso la carne dei soggetti, la rappresentazione dello studio è stata ed è un dispositivo per definire l’atto stesso del dipingere, una sorta di manifesto di intenzioni spazializzate. Lo studio di Valerio Nicolai, allora, sembra collassare fantasticamente sotto il peso della stessa materia che esso ospita, come se l’esuberanza – non soltanto dell’immaginazione ma anche della pittura come esercizio quotidiano – fosse un luogo di precipitazione rovinosa e di marcescenza, una cosa che dilaga e che espandendosi contagia lo spazio che dovrebbe invece contenerla.

In modo forse più gioioso, questa idea di espansione della pittura nello spazio, di saturazione dei gesti e dei materiali, era già emersa nel 2016, in occasione della mostra personale “Trasformazione permanente di un mago in formica”, organizzata a Torino da Treti Galaxie. Qui la pittura era un fatto di generosità, era stesa con la leggerezza di un enorme acquerello su grandi tele adagiate sul pavimento e su due grandi tavoli, mentre lo spazio era tutto animato dal volo libero e dal cinguettio vivace di un gruppo di uccelli diamantini, per i quali Nicolai aveva costruito piccoli nidi di terracotta alle pareti, delicati come minuscole astrazioni cosparse di mangime. Se la vivida cromia dei volatili, il loro piumaggio ricco e leggero come un colpo di pennello spalancavano lo spazio e il medium stesso della mostra a un rincorrersi di sensazioni tanto tattili quanto uditive, l’intenzione di Nicolai di concepire l’intera installazione come un habitat per gli uccelli fa di “Trasformazione permanente di un mago in formica” un gesto artistico dalle molteplici implicazioni, a partire dalla memoria che viene evocata di Senza titolo (Pappagallo), l’opera del 1967 con cui Jannis Kounellis approfondisce ed espande la propria riflessione sulla pittura e sui sistemi di rappresentazione proprio attraverso l’utilizzo di un volatile esposto di fronte a un piano di acciaio2. “Trasformazione permanente di un mago in formica” non soltanto manifestava un’idea che ritornerà spesso nella pratica di Nicolai – ovvero che la pittura possa essere un oggetto e uno strumento, un’immagine e un luogo, una cosa e una casa – ma affrontava anche il tema della visione come un fatto di osservazione reciproca (in questo caso tra animali e umani), un tema che ritornerà sei anni dopo, nel 2022, in “Sole con le code”, la seconda personale presso la galleria Clima a Milano.

In questa occasione i due ambienti della galleria erano, ciascuno, attraversati in diagonale da un grande pannello di legno disegnato a matite colorate e acrilici: in ognuno, una volpe abita uno spazio tanto teatralizzato quanto astratto, il cui pavimento policromo richiama la vertiginosa fuga prospettica di un interno rinascimentale o di un set lynchiano. Se, non appena entrati in galleria, la sensazione era che le volpi ci stessero fissando, ecco questa era una sensazione giustificata, perché le due volpi ci stavano realmente fissando. Attraverso fori praticati nel legno in corrispondenza dei loro occhi, infatti, una volta avvicinatici potevamo scorgere un paio di occhi umani, realizzando così che dietro a questi apparati scenici era celata una persona. “Sole con le code” è un marchingegno visivo e performativo che macina citazioni storiche e restituisce una meraviglia instagrammabile e squisitamente contemporanea, chiamando in causa la relazione tra pittura e scena, tra il piano della rappresentazione e la fissità della presenza fisica che corre dall’origine del tableau vivant presso gli ambienti aristocratici europei alla fine del XVIII secolo fino alla storia della performance d’avanguardia in ambito poverista, passando attraverso le molteplici esperienze, in anni più recenti, del lavoro di artisti come Marcello Maloberti, Massimo Grimaldi e Patrizio Di Massimo3. Assecondando la sua predilezione per il prosaico, Nicolai cita come ispirazione per questa mostra “quel vecchio gioco da luna park in cui, inserendo il proprio viso all’interno di un foro sagomato, si possono abitare le sembianze di cartone dei personaggi rappresentati in superficie”4. Sono convinto, però, che “Sole con le code” amplifichi una riflessione di natura emozionale e formale sulle politiche dello sguardo iniziata con “Trasformazione permanente di un mago in formica” e proseguita nel 2020 presso La Quadriennale di Roma, dove l’artista ha presentato Capitan Fragolone, una fragola di cartapesta sovradimensionata e abitata all’interno da un performer travestito da pirata, la cui presenza il pubblico poteva spiare attraverso una serie di fessure praticate nella superficie di questa scultura-abitazione. Anche in questo caso, Nicolai corteggia il vocabolario dell’intrattenimento popolare e, in quella che è forse la sua opera più sfrontata, ai limiti della gratuità, impiega le figure del carro allegorico e del costume di carnevale per ribadire una riflessione sullo sguardo e sulla reciprocità dello sguardo tra spettatore e opera. Questo è uno sguardo vicendevole che può a volte stupirsi, altre tradire un certo imbarazzo, che manifesta tanto l’irritazione quanto la compassione e la meraviglia, uno sguardo che sorride con ciò che gli sta attorno almeno quanto inorridisce di ciò che gli è capitato.50