Maurizio Cattelan: Una cosa che trovo interessante nel tuo lavoro è che non hai bisogno di sfruttare un’idea di arte contemporanea e nemmeno di “fare cinema”: produci delle opere che sembrano strane sculture abitabili…

Yuri Ancarani: Mi fa piacere quello che dici — forse c’entra in questo il fatto che i miei lavori mi portano a stringere rapporti piuttosto profondi con le persone che rappresento; un po’ come se il mio coinvolgimento personale fosse contagioso: mi dicono spesso che vorrebbero conoscere i protagonisti dei miei film. Penso anche di volere esplorare e trasmettere i tempi e i luoghi emozionali delle storie che mi circondavano durante gli anni dell’adolescenza.

MC: Conta molto per te il contesto dal quale provieni?

YA: Il quartiere dove sono cresciuto, alla periferia di Ravenna, era ad alto contenuto di bullismo, contavi se eri duro, violento; c’erano tanti valori sbiellati, era un contesto ibrido dove sopravviveva la cultura del lavoro delle generazioni precedenti, con stili di vita e filosofie ancora radicati nel mondo contadino. Credo che questo sguardo sulla realtà della vita, disincantato e realista ma anche un po’ laterale e folle, sia molto tipico delle mie parti. Siamo anarchici, però siamo anche dei gran lavoratori; affrontiamo la realtà, ma sogniamo la rivoluzione.

MC: Da cosa nasce il tuo interesse per il mondo del lavoro che è al centro della trilogia (Il Capo, Piattaforma Luna e Da Vinci) che hai da poco ultimato?

YA: A me interessa la vita reale. Aspetti che vengono poco rappresentati, anche dalla tv, o dal cinema. Di solito se si racconta la storia di un operaio, te lo fanno vedere in fabbrica pochi secondi, poi c’è lui che parla in salotto o sull’auto. Invece ci sono buone ragioni per immergersi in profondità nei luoghi del lavoro, senza avere paura di risvegliare i fantasmi del realismo socialista o del neorealismo. Forse sbaglio, ma a me sembra che le nostre vite continuino a essere determinate principalmente dal lavoro che facciamo. Mi vengono in mente certe lapidi sepolcrali romane dell’area adriatica, dove il morto non viene rappresentato, ma ci sono gli strumenti della sua professione: prosciutto e coltelli per un macellaio, ancora e timone per il marinaio. Arrivavano a deporre le ceneri di una casalinga dentro un vaso di vetro per le conserve. Lo trovo molto poetico.

MC: A parte gli scenari legati al lavoro, cosa tiene insieme i tre episodi della tua trilogia?

YA: Mi sono fatto guidare dalle mie mitologie personali, ho voluto raccontare delle figure eroiche — questa angolazione offre solidità al risultato visivo. Parlo di mito e di eroismo, ma senza retorica, riferendomi a ciò che stimola il desiderio di andare avanti, di vivere. Mi interessa e impressiona soprattutto il fatto che i protagonisti dei miei film abbiano in mente riferimenti di mito e di eroismo spesso derivati dal mondo della televisione e comunque molto diversi dai miei. Secondo me infatti è eroico quello che loro fanno ogni giorno, e cerco di mostrare proprio questo. Così si crea un incrocio di sguardi, che dà profondità ai film.

MC: Questi lavori mi fanno anche un po’ paura — mi sembra che parlino della morte, e dei suoi travestimenti.

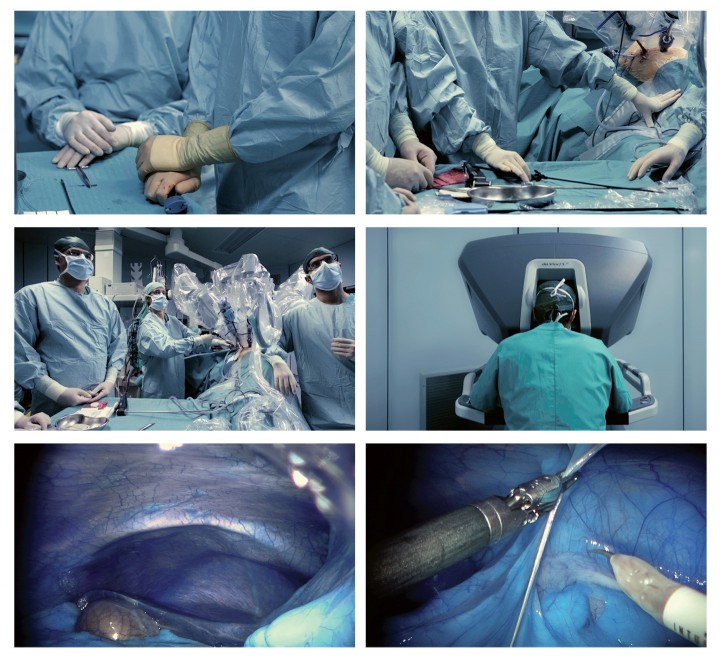

YA: Forse. In questa trilogia cerco di far riflettere sulle fratture prodotte dalla tecnologia nel rapporto tra uomo e macchina, e tra lavoro e ambiente naturale. Una forte smaterializzazione del lavoro fisico si accompagna paradossalmente a effetti sempre più invasivi. I movimenti del capo cava che dirige le gru impegnate in operazioni irreversibili sulla montagna mediante semplici gesti della mano, ricordano quelli di un direttore d’orchestra, e sono assimilabili al lavoro del chirurgo di Da Vinci che, effettuando un intervento oncologico mediante un joystick, crea nello spettatore un corto circuito fortissimo con la dimensione ludica. Stessa tensione nei “viaggi” tra interno ed esterno del corpo umano, centrali sia in Piattaforma Luna — dove i corpi sopravvivono negli abissi marini grazie alla macchina in cui sono rinchiusi — che nelle operazioni di videochirurgia robotizzata di Da Vinci, in cui il corpo è indagato e trattato da una macchina che penetra al suo interno, ma con uno sguardo lunare, da astronauta.

MC: Tu hai studiato cinema?

YA: No, mi sento un autodidatta. Un grande cambiamento c’è stato quando ho conosciuto gli studi cinematografici a Roma. Mi sono inventato un metodo: in ripresa ho un approccio da videomaker, uso piccole camere che mi permettono di essere veloce e invisibile. Finito il montaggio, che faccio sul mio laptop, mi sposto a Roma e finalizzo il film in 35mm utilizzando le tecniche di post-produzione del grande cinema. Così, immagini nate piccole e realizzate con piccoli strumenti, vengono enormemente amplificate.

MC: Hai un maestro?

YA: Sì, è Mirco Mencacci, il mio fonico. Ha oltre trent’anni di esperienza e gran parte di quello che so me lo ha insegnato lui. Molte delle scelte che avvengono sul set sono prese assieme a Mirco.

MC: Mi hai raccontato di quando, durante le riprese di Piattaforma Luna, hai fatto carte false per entrare nella camera iperbarica con lui.

YA: Giusto: io tendo a estraniarmi e perdermi dentro il monocolo della camera… mi dimentico di avere anche una troupe. Mirco mi obbliga sempre a rimanere immerso nell’ambiente perché, prima di registrare, gli devo descrivere cosa abbiamo davanti. Per lui, che è non vedente, il cinema non è bidimensionale, è tridimensionale. Una tridimensionalità data dal suono che rende ogni lavoro molto più organico e completo. Mirco mi “presta” il suo sguardo, infinitamente più raffinato e diffuso.

MC: Ah, finalmente… parliamo un po’ del suono nel tuo lavoro: mi sembra ci sia molta attenzione anche nella scelta della musica.

YA: Per me il suono viene prima di tutto, fin dagli inizi della mia ricerca, oltre dieci anni fa. È forse l’aspetto del mio lavoro su cui sono più intransigente e fanatico, punto sempre al top. Ti faccio un esempio: in Da Vinci la collaborazione con Lorenzo Senni è nata dalla necessità di mettere al centro un momento particolare: la scena finale del chirurgo che “fallisce”, mentre si esercita virtualmente con il joystick. In questo caso Lorenzo era la scelta migliore: ha capito alla perfezione, e ha creato il suo pezzo campionando i suoni degli ultimi venti anni di video games. Il pezzo originale l’ha intitolato “terminator 2”. Ha fatto saltare due amplificatori dolby-digital alla prima!

MC: Anche in Piattaforma Luna la colonna sonora è tosta.

YA: Anche in quel caso, la scelta di collaborare con Ben Frost è nata da un’esigenza ben precisa. Il mio processo nella costruzione è “a togliere”, cerco di raccontare utilizzando meno inquadrature possibili, e Ben Frost — che tra l’altro si ispira spesso a scenari simili a quelli che amo — con pochi suoni riesce a essere potente. Mi serviva qualcosa di forte, di estremo, come è estremo quello che fanno i personaggi descritti nel film.

MC: Sei tra gli italiani a essere stato selezionato per la prossima Biennale di Venezia.

YA: Sì, il curatore ha scelto Da Vinci per il Padiglione Internazionale. Questo è interessante per me: io mi sento molto locale, e forse proprio per questo il lavoro che faccio riesce a “diventare” internazionale. Me ne sono reso conto attraverso le esperienze che ho potuto vivere negli ultimi tre anni in giro per festival o mostre in Europa e sopratutto negli Usa. Per fare dei lavori che mi convincano veramente e che siano davvero personali, ho bisogno di una realtà familiare. Mi interessa rendere assoluto qualcosa di molto particolare, anche provinciale se vuoi. Considera che per raccontare le mie storie, devo condividere le condizioni di lavoro dei protagonisti.

MC: Mi sembra di capire che vorresti diventare uno dei tuoi protagonisti per raggiungere la perfezione che cerchi.

YA: Per quanto mi impegni, non ce la farò mai.