“L’arte non è il modo per cambiare il mondo né il luogo per cambiare il mondo, altrimenti lo sapremmo”. Le “rassicuranti” parole realartistik pronunciate dalla curatrice Christine Macel durante la conferenza stampa della Biennale problematizzano sia i Padiglioni nazionali che i “Trans-Padiglioni” che delimitano e punteggiano lo spazio e il percorso della sua mostra. Vista l’esplicita natura politica dei padiglioni nazionali, la preoccupazione di quest’edizione della Biennale sembra concernere la possibilità che anche questi contributi abbiano una parvenza di spazi sicuri e apolitici, approssimando narrazioni sanatorie e di disimpegno, o forse peggio, pseudo-impegno.

Eppure sorgono numerose posizioni di astuta ambivalenza: la turbolenta appropriazione del padiglione tedesco da parte di Anne Imhof – alterato da pavimenti trasparenti e popolato da un team di performer sotto forma di sculture-antagonisti – colloca il continuo viavai dei visitatori in uno scomodo gioco di ruoli tra soggetto e oggetto, cacciatore e preda. Intitolato Faust, e custodito da una coppia di doberman in gabbia, le cui periodiche corse nel padiglione replicano misteriosamente il ritmo ciclico della performance all’interno, questa Gesamtkunstwerk di cinque ore traduce in ironia una mordace critica alla cultura consumista. Con sgargianti loghi di brand di leisurewear che campeggiano sui vestiti rigorosamente neri, i performer sono al tempo stesso hipster e spettri che perpetuano il sistema – i pilastri di un’istituzione neoclassica. In un momento storico in cui l’ironia è il mantello sotto il quale si nascondono le ideologie estremiste, lo sguardo di Imhof è profondo e penetrante.

La rilettura del Faust (1981-82) di Geta Brătescu, uno “studio mentale” formato da trentuno lavori su carta, è parte di una straordinaria retrospettiva al padiglione rumeno. Spaziando agevolmente attraverso media differenti, Brătescu guarda alla soggettività femminile assimilando e riassestando le strategie visive moderniste. Il suo film del 1978, The Studio, la cui struttura tripartita – Sleep, Waking and Play (dormire, camminare e giocare) – descrive la migrazione dell’artista da oggetto a soggetto attivo, ben si accorda a una Biennale autoproclamatasi “degli artisti e per gli artisti”. Al contrario, il padiglione francese di Xavier Veilhan è programmaticamente relazionale. Intitolato Studio Venezia questa piattaforma libera a metà strada tra uno studio di registrazione e una piazza abbraccia il contingente, incoraggiando l’esperimento musicale. Ora libero ora schiacciante, lo spazio qui serve da zona neutrale apparentemente avulsa dalle normali leve istituzionali, oltre che da prototipo funzionante per ulteriori versioni a Lisbona e Buenos Aires.

Alberto Giacometti rifiutò più volte di rappresentare la sua nativa Svizzera alla Biennale, preferendo invece presentare le sue Women of Venice al padiglione francese nel 1956. Con Flora, un film documentario della coppia di artisti Teresa Hubbard e Alexander Birchler, il padiglione svizzero diventa il luogo per una ricostruzione storica della biografia del primo Giacometti, in particolare del suo rapporto con l’artista americana Flora Mayo. Attraverso i ricordi del figlio di Mayo, il peso del legame emotivo e artistico di Giacometti con Mayo – praticamente omesso dalla storia dell’arte – risuona ulteriormente in Bust, una riproduzione del distrutto ritratto di Flora realizzato da Giacometti e precedentemente noto solo grazie a una fotografia.

Un altro tipo di riesame storico interessa il padiglione finlandese. Situando i visitatori accanto a sculture animate che conversano nello spazio e in video, The Aalto Natives di

Nathaniel Mellors e Erkka Nissinen mostra un coppia di personaggi messianici che provengono dal futuro e tornano nel presente per discutere e criticare la Finlandia che hanno creato. Con divertita assurdità, Geb e Atum forniscono osservazioni politiche penetranti sull’irrazionalità decisionale dei nostri tempi; proprio come, in un inno alla porosità, la follia di Phyllida Barlow fuoriesce dal padiglione britannico con una leggerezza che contraddice le sue forme bulbose in calcestruzzo. Per il padiglione degli Stati Uniti, Mark Bradford mette in campo un linguaggio simile. Cercando di evitare quella che l’artista definisce la “perfezione da Instagram”, i suoi monumentali dipinti e le sue sculture condividono una volontà ostruttiva che mostra “l’industria della cultura e l’economia grigia” per quello che è. Nel padiglione cinese, gli affascinanti video monocromatici di paesaggi marini di Tang Nannan rallentano il battito, presto congelato nelle fotografie di Dirk Braeckman nel padiglione belga. Velando i suoi soggetti – figure e paesaggi – Braeckman raschia la superficie della nostra realtà digitale per cercarne la verità analogica.

Avendo sperimentato la quotidianità in Mongolia quando la nazione era sotto l’influenza sovietica, così come la sua recente storia di estrema globalizzazione e sfruttamento delle risorse, il contributo di Chimeddorj Shagdarjar al padiglione mongolo è un insieme di sessanta gru di bronzo, intitolato Bird (2016). Basato sull’immagine di una folla di giovani uomini e donne mongoli in fila per ottenere un permesso di soggiorno, la sua giustapposizione tra le gambe dell’uccello e la canna del fucile evoca la sovrapposizione tra il movimento stagionale delle gru in Asia e il paradosso di una nazione senza sbocchi sul mare ma radicata nel nomadismo. In coppia con Raped (2016), un video del suo compatriota Bolortuvshin Jargalsaikhan in cui l’artista chiede: “Perché stiamo violentando madre natura? Mi sembra che parti del mio corpo stiano cadendo a pezzi”, il padiglione della Mongolia definisce una Biennale in cui la transumanza è in analogia con un tempo incorporeo.

Il padiglione tunisino affronta la situazione dei migranti che entrano in Europa. Con tre chioschi situati in giro per la città, ai visitatori è offerta la possibilità di ottenere una “Freesa”, un documento che virtualmente permette il libero movimento universale, ma che in realtà non fa che trascendere la narrazione di una tragedia storica nelle aspirazioni degli stessi migranti, compresi quelli che gestiscono i chioschi. In confronto, i magniloquenti comunicati stampa che descrivono “i visitatori come esecutori sperimentano sia la sedentarietà che il nomadismo, il contenimento e l’esclusione, la mobilità e l’immobilità” (per citare quello del padiglione austriaco di Erwin Wurm, per il resto una presentazione eccezionale) sono difficili da digerire, anche se riflettono una tendenza dell’arte occidentale a parlare di catastrofi per legittimare le opere d’arte. Ovviamente l’opposto di questa tendenza è la domanda di appetibilità nella digestione dell’inappetibile. Ed è questa la sindrome che Candice Breitz affronta nella sua installazione a sei canali al padiglione sudafricano, intitolata Love Story. Ascoltando le stesse strazianti storie sia dagli immigrati che da due attori Hollywoodiani, siamo costretti a fare i conti con il nostro desiderio di distacco.

Altri padiglioni toccano queste problematiche in maniera più trasversale. Il padiglione greco ridefinisce le Suppliant Women di Eschilo, in particolare il dilemma tra il salvare l’estraneo e preservare il nativo, sotto forma di un esperimento trasmesso su una serie di monitor. Costretta tra le opzioni di consentire a una popolazione di cellule di interagire con una seconda popolazione straniera, o di isolare quest’ultima condannandola all’estinzione, questa collisione culturale è lasciata irrisolta. Al contrario, Sun Stand Still di Gal Weinstein al padiglione israeliano, abbraccia completamente il rischio biologico attraverso una combinazione di materiali disparati – lana metallica, feltro, imbottitura di cuscini, caffè e muffa – che insieme trasformano lo spazio in un vetrino il cui odore innaturale rappresenta un manifesto della decadenza occidentale, sconcertante quanto attraente.

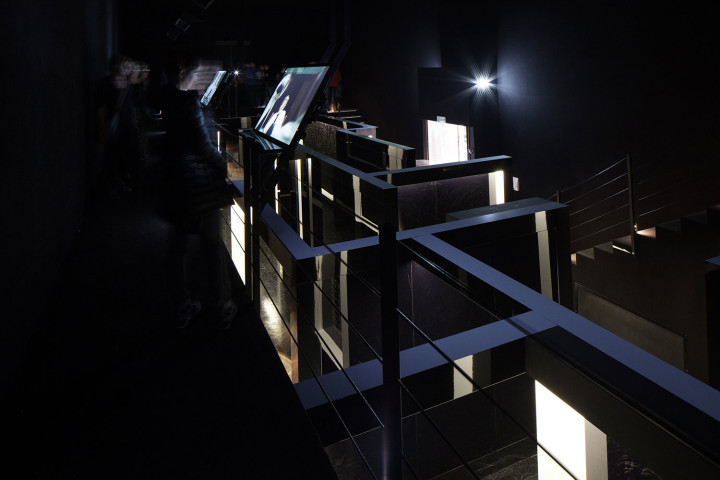

Secondo il filosofo e antropologo napoletano Ernesto de Martino, solo la magia può risolvere questa crisi e riconciliare la nostra presenza nel mondo. Se è così, l’officina per l’imitazione di Cristo di Roberto Cuoghi al padiglione italiano trasuda davvero di magia nera. E mentre la lettura dei tarocchi di Adelita Husni-Bey nella sala a fianco ci rammenta di non disperarsi, la basilica di silenzio di Giorgio Andreotta Calò invoca alla riflessione.