“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

Appunti da un’estate

L’ultima volta che ho fatto una vera vacanza, vicino a una grande massa di acqua salata, è stato quasi dieci anni fa. Eppure vivo a Roma, che a quasi chiunque ispira un’immagine di perpetuo, languido ozio, e a mio padre l’idea che io sia comunque sempre in ferie. Ebbene, quest’estate in effetti lo sono stata. Settimane marittime, di un blu dilagante. Durante queste settimane mi ero data il compito di rileggere i libri dell’autrice, poetessa e critica Maggie Nelson.

Maggie Nelson è una scrittrice americana che ha conquistato una dimensione di culto dopo la pubblicazione de Gli Argonauti nel 2015. Gli Argonauti è il racconto della storia d’amore tra lei e l’artista Harry Dodge, che intreccia le riflessioni di Nelson su identità, desiderio e maternità con un coro di potentissime voci femministe. Il titolo viene dalla pseudo-autobiografia di Roland Barthes pubblicata nel 1975, che prende il nome dall’autore. In essa Barthes ha inserito una sezione sulla nave Argo, che nella mitologia greca affronta un viaggio periglioso con il suo equipaggio di eroici marinai, gli Argonauti per l’appunto. Durante il viaggio ogni pezzo della nave Argo (bianca e luminosa)1 viene gradualmente sostituito senza che se ne debba alterare il nome o la forma. Una sostituzione senza soluzione di continuità. Questo racconto di un perpetuo divenire è al centro del libro di Nelson. Quest’ultima sperimenta le trasformazioni della gravidanza, e anche Dodge – che sta compiendo la transizione per cambiare sesso – si sta trasformando, aiutato dal testosterone e dalla chirurgia. La nave Argo descrive dunque il sé come forma in continua costruzione.

C’è qualcosa di gratificante nel leggere un libro per la seconda o terza volta. La familiarità è sempre gradevole. Prima di ripercorrere i libri di Maggie Nelson, il mio ricordo di essi era vago, viscoso. In questo caso, chiamiamola “estetica dell’amnesia”. È un termine definito dal regista teatrale d’avanguardia Richard Foreman, citato da Nelson in The Art of Cruelty (2012), come “un’arte che ti colpisce nel momento… Trasmette immagini o idee da un livello diverso, o da un altro modo di essere, per questo trovi così difficile ricordarle”2. Questa idea potrebbe sembrare una comoda scusa per la mia smemoratezza, eppure va dritta al punto. La scrittura di Maggie Nelson offre una moltitudine di modi per pensare a una moltitudine di modi di essere. A Nelson non interessa tracciare una “mistica della creazione”, o un movimento progressivo (in una direzione qualsiasi). Piuttosto, la sua scrittura dipana e complica.

Uno dei modi in cui Nelson crea un approccio così vertiginosamente instabile al suo soggetto è mettere molta carne al fuoco. Gli Argonauti è una costellazione del pensiero critico: psicanalisti, poeti e teorici orbitano attorno alle parole di Nelson, in senso figurativo ma anche letterale, perché i loro nomi fluttuano ai margini mentre le loro citazioni vengono incorporate nella prosa di Nelson. Non ci sono ingombranti virgolette a separare la scrittura di Nelson dalle fonti che utilizza e di conseguenza si stabilisce un’intimità tra le sue idee e quelle della sua “estatica cosmologia matriarcale”3. I testi scritti dalle “madri multigenere”4 del cuore di Maggie Nelson, come Eve Sedgewick, Wittgenstein e Wayne Koestenbaum, non sono citati come oggetti accademici estranei, ma sono amorosamente inseparabili dalla stessa Nelson.

Gli Argonauti è il suo nono libro, preceduto da una quantità di opere di poesia, prosa e critica culturale. Il suo successo clamoroso ha fatto rinascere un interesse per i lavori precedenti, molti dei quali nel frattempo sono stati ripubblicati e tradotti (sfortunatamente non in italiano). Le sue “madri multigenere” riappaiono in tutti i suoi libri, diventando familiari, di famiglia, mentre gli eventi autobiografici vanno e vengono e ritornano.

Gli eventi riaffioranti nella mia vita, invece, più che di teorie intellettuali, sono costellati di sigarette. La mia ultima vacanza è stata nei miei primi vent’anni e l’ho passata con i miei genitori in uno di quei posti per “inglesi all’estero”. All’epoca, così come oggi, stavo cercando di smettere di fumare. In quel periodo soffrivo per la morte della mia cara amica Charlotte e prendevo il Champix come farmaco per la dipendenza da nicotina. Il Champix “riduce gli effetti piacevoli delle sigarette” e, come avevo scoperto, i suoi effetti collaterali comprendono nausea, lancinanti crampi allo stomaco e incubi quasi allucinatori. Otto anni dopo, all’anniversario della morte di Charlotte, mastico ancora gomme alla nicotina, penso ancora a lei, e vivo ancora i sogni più incontrollati. Stavolta, però, i miei incubi non sono un sintomo del Champix, ma di una cosa che Nelson chiama “mente assassina”.

Ripetutamente sogno che una donna

È stata smembrata, le parti del suo corpo sparpagliate

In una villa immensa, scintillanti come spicchi di melagrana…5

Queste parole sono tratte da Jane: A Murder (2005), il primo libro della involontaria, ma comunque violenta trilogia di Nelson che comprende anche Red Parts: Autobiography of a Trial e The Art of Cruelty. Murder mind. “Mente assassina” è un’espressione che Nelson usa per descrivere la notturna “spolverata di nauseanti immagini di atti violenti”6 che lei ha subito durante le sue ricerche per Jane: A Murder (2005) e adesso, mentre leggo questa trilogia, ne sono travolta anch’io.

Jane: A Murder (2005) racconta la storia di Jane Mixer, la zia di Nelson, che la scrittrice non ha mai avuto la possibilità di conoscere. Alla fine degli anni Sessanta, quando Jane aveva ventitré anni ed era al suo primo anno di legge, è stata uccisa da un sospetto serial killer e all’epoca della pubblicazione del libro l’omicidio era ancora irrisolto. Uno dei motivi per cui Nelson ha cominciato a fare ricerche per Jane è stato una certa identificazione con la zia, oltre alla “conseguenza di uno scambio di identità da parte di mio nonno che, da quando ricordo, mi ha sempre chiamato ‘Jane’ invece di ‘Maggie’”7. Jane: A Murder è bello e straziante. Attraverso una concatenazione di prosa, poesia, fonti documentarie, racconti di sogni e i diari della stessa Jane, Nelson crea un ritratto vivido della breve vita di Jane, della sua morte sensazionalizzata e dell’ombra che essa ha gettato sulla famiglia.

Corale. È questa la prima parola che mi viene in mente quando penso a Nelson: il suo raccogliere e stratificare frammenti crea un tutto intangibile… come il suono. I cambiamenti costanti di voce, genere e tempo riescono a catturare le sfuggenti sfaccettature di argomenti sterminati come la violenza, l’amore e, soprattutto, il lutto. La forma aleatoria di Nelson, come i sogni, resiste alla linearità e alla teleologia. Come il lutto, la scrittura non trova risoluzione, solo una forma sempre cangiante.

Quando Jane: A Murder è andato in stampa, Nelson ha ricevuto una telefonata. Trentacinque anni dopo l’omicidio di Jane, un detective della Polizia di Stato del Michigan ha informato Nelson di una corrispondenza di DNA con il caso di sua zia. Red Parts: Autobiography of a Trial è la cronaca del processo per l’omicidio di Jane e dell’esperienza di una famiglia che ha vissuto per decenni con un trauma irrisolto e inconoscibile. “In ogni desiderio di sapere, c’è già una goccia di crudeltà”8, dice l’epigrafe del libro, citando Friedrich Nietzsche. E ci sono molte persone che vogliono sapere tutto della vita di Jane Mixer e, più nello specifico, della sua morte; giornalisti, produttori televisivi e scrittori di true crime si accalcano attorno al processo e alla famiglia, nella speranza di carpire i dettagli truculenti. È l’insistenza dello sguardo che appare crudele. Eppure il flusso di immagini dell’autopsia e le descrizioni sgradevolmente esplicite arrivano a noi, i lettori, in “diretta”9 attraverso la stessa Nelson; siamo dunque anche complici di qualche tipo di crudeltà, non solo per un desiderio di conoscere ma perché queste immagini di devastante violenza diventano in fretta normali.

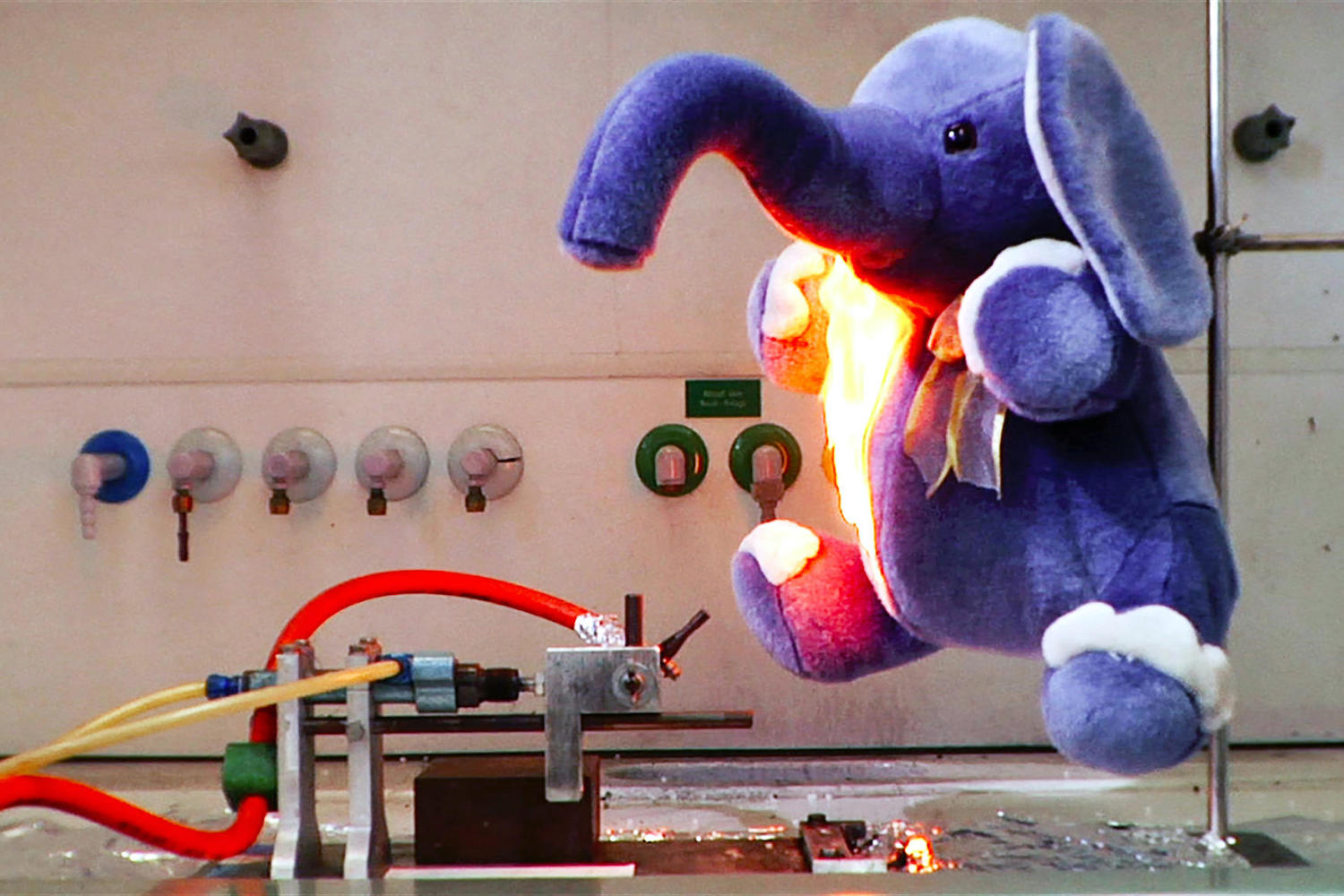

L’estetizzazione ed erotizzazione della violenza attraverso l’inesorabile “flusso di immagini”10 di pubblicità, televisione e cinema è uno degli argomenti del libro di critica culturale di Maggie Nelson, The Art of Cruelty (2011). Nelson fa una panoramica dell’arte del ventesimo secolo e oltre, coprendo qualsiasi soggetto, da American Idol ad Al-Qaeda, con la stessa spinta inesorabile di un manifesto modernista. E bisogna correre piuttosto veloci per stare al passo. Buona parte del libro indugia sul sottile confine tra arte e vita che molte artiste hanno violato usando la crudeltà, basti pensare a Cut Piece di Yoko Ono (1964) o Rape Scene di Ana Mendieta (1943) in cui lei si presenta come la vittima insanguinata di un’aggressione sessuale. Nelson tenta di analizzare quali rappresentazioni della crudeltà abbiano valore e al tempo stesso se, tra le “immagini—e le realtà—di tortura, sadismo e guerra senza fine”, sia possibile per l’arte che incarna un certo tipo di crudeltà continuare a essere “spontanea e fruttuosa”11.

Rileggere questo libro mi ha permesso di chiarire qualcosa del mio stesso lavoro. E, meglio ancora, di comunicarlo in un modo preciso. La mia pratica prioritaria è la pittura e negli ultimi anni è stata una mescolanza pseudo-autobiografica di aneddoti molto personali (molto à la Nelson) e riferimenti letterari. Il collegamento con la letteratura – che sia autobiografia o finzione – è legato al fascino di particolari figure femminili. Ho usato gli aggettivi “complesso” o persino “difficile” per descrivere le mie adorate muse: Emma di L’amante del vulcano di Susan Sontag, l’autrice francese Violette Leduc, la furba protagonista adolescente di Carson McCuller Frankie Addams12, ma l’aggettivo che meglio descrive questi personaggi è “crudele” e il loro fascino sta proprio nella crudeltà.

La mia attrazione verso la crudeltà diventa evidente mentre leggo la lista stilata da Nelson di scrittrici note per la “scrittura violenta o crudele”, molte delle quali figurano anche nella mia libreria e ad alcune delle quali ho persino dedicato dei quadri. La lista comprende Mary Gaitskill, Kathy Acker, Sylvia Plath, Valerie Solanas e Ivy Compton Burnett; scrittrici che agiscono e scrivono al di fuori delle “ingiustizie del ‘fallocentrismo’” e dell’insinuazione che non esista “una forma di aggressività, rabbia o oscurità femminile che non sia plasmata da o legata al maschio”13. Il loro è un atteggiamento feroce, debordante, senza esclusione di colpi. Ivy Compton Burnett, per esempio, scrive delle famiglie vittoriane della classe alta e i suoi testi sono composti quasi esclusivamente da dialoghi roventi e implacabili. In effetti, sono sfiancanti. Ma sono d’accordo con Nelson che ci sia una schiettezza rinvigorente e forse una brutalità in questa “riluttanza a lasciare una tregua quando si tratta delle complessità del dire la verità”14.

Ma che cosa c’è di così attraente e potenzialmente crudele nell’idea di verità? È questa la domanda da un milione di dollari, ora che i notiziari statunitensi continuano a essere “un fazioso letamaio di bugie, invettive e infotainment”15. In un capitolo intitolato La brutalità del fatto Nelson parla delle zone grigio sporco che si annidano attorno alla verità, ai fatti e alla sincerità. Devo ammettere di aver scritto sincera ai margini della pagina di Maggie Nelson. Ma questo, secondo me, non ha nessun collegamento con una idea di verità con la V maiuscola o con l’accusa (o complimento) di brutale freddezza che potrei imputare alle scrittrici suddette. Forse, invece, la mia adolescenziale sottolineatura di sincera è dovuta a un nesso fin troppo entusiastico tra candore e verità. Quella che Nelson chiama “scorciatoia per evocare un’atmosfera ‘cruda e onesta’”16 non si trova esclusivamente all’interno della fitta prosa sul parto negli Argonauti o nel suo paragonare un clitoride a una manta (ho dovuto per forza disegnarlo), ma piuttosto nel contrasto tra la critica follemente sfacciata di Nelson e la sua disponibilità a restare senza risposta.

Il non conoscere la risposta, o l’idea che le parole non siano “sufficienti”17, affiora più volte sia in Gli Argonauti sia nelle vecchie conversazioni di Maggie Nelson con l’artista Harry Dodge. Dodge, prima del suo libro appena pubblicato My Meteorite (2020), lavorava con la scultura e il film, più che con le parole su carta. Nel 2016 avevo potuto ammirare una sua serie di Emergency Weapons alla Approach Gallery di Londra. Avevo visto le sculture prima di leggerne in Gli Argonauti. Nelson le descrive come “una serie di armi portatili… ogni arma doveva essere assemblata a partire da oggetti casalinghi nel giro di un minuto”18. Dodge aveva fabbricato quelle armi come talismani per proteggere Nelson mentre gli Stati Uniti sprofondavano nella sorveglianza governativa dopo l’11 settembre. La cosa sorprendente di questi lavori è che li ricordassi. È sorprendente, non perché non siano buoni, ma perché c’è così tanta arte in giro. Di conseguenza, la fitta di dolce rimembranza che provo quando Nelson descrive “un coltello da bistecca attaccato a una bottiglia di salsa ranch e montato sul manico di un’accetta”19 è in un certo senso straordinaria. Forse le parole e l’arte non sono sempre sufficienti, ma forse la buona scrittura e la buona arte sì.

Mi vengono in mente quelle armi durante una corsa mattutina, l’ultima del viaggio prima di tornare all’afa cittadina. È così presto che mi sto ancora districando dal sonno e dai residui della “mente assassina” che ha preso piede. Alla mia destra il paesaggio è del colore dei cetriolini, dei pappagallini, delle alghe e alla mia sinistra il mare si infrange contro gli scogli, di un blu impossibile. Ma mentre corro non sto rimuginando su quel blu, ma piuttosto sui cicli intensi di respirazione resi più pesanti dalle sigarette rubate la sera prima. La strada si curva in bruschi tornanti dietro e davanti e voltandomi vedo un furgoncino bianco in lontananza. Mi giro di nuovo e lui si ferma. Mi accovaccio e gratto il terriccio, trovando due pietre. Bordi affilati. Alla prossima svolta mi accorgo che il furgone è sparito; con una piccola arma stretta in ogni pugno una sfocata forma bianca passa a grande velocità.