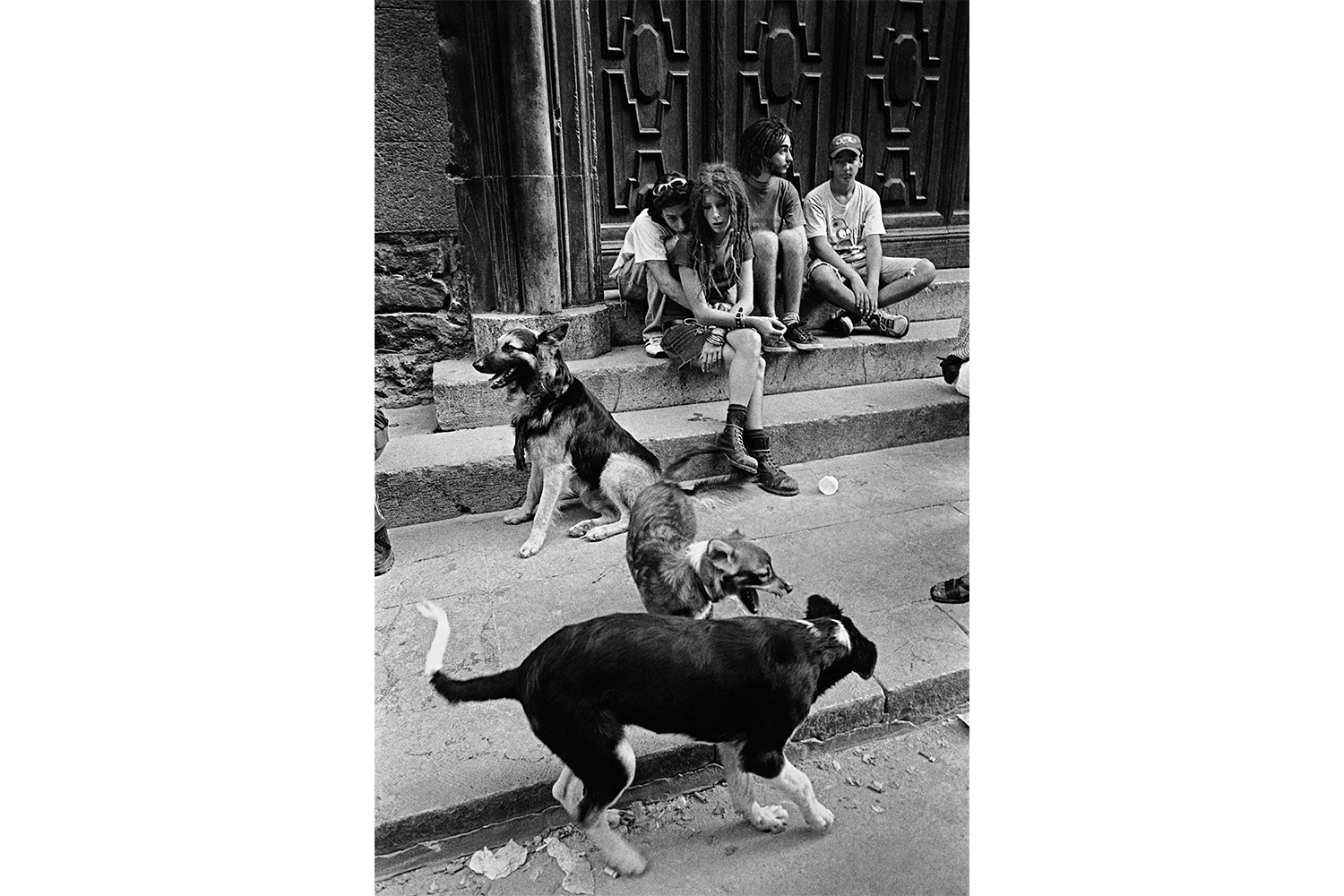

Palermo 90 è il titolo dell’ultimo libro fotografico di Fabio Sgroi, pubblicato da Union Editions: una narrazione per immagini che racconta attraverso visioni frammentate la scena giovanile di Palermo negli anni Novanta, i movimenti e le controculture che animavano una città in rapida trasformazione. Le fotografie di Sgroi documentano concerti e momenti di vita quotidiana, catturando volti, sguardi, abbracci e soprattutto corpi in movimento – un movimento frenetico che fa vibrare e rende vive le immagini, rispecchiando simbolicamente il fermento culturale del momento storico. Gli spazi occupati, il parcheggio di Mondello e le strade cittadine fanno da sfondo al fitto groviglio di storie individuali e memorie collettive che si dispiega attraverso le pagine del libro. La conversazione che segue affronta la genesi e i contenuti del progetto, approfondendo il percorso fotografico di Sgroi e il suo rapporto con la città di Palermo.

Marta Federici: Mi piacerebbe iniziare la nostra conversazione tornando con te indietro nel tempo. Hai iniziato a fotografare come autodidatta a Palermo nella metà degli anni Ottanta. Come si sono formati la tua pratica e il tuo sguardo fotografico?

Fabio Sgroi: Si sono formati con il passare degli anni. Il mio inizio è segnato dalle fotografie poi confluite nella pubblicazione di Yard Press Palermo 1984–1986, Early works: sono quelli i miei primi scatti. Nell’84 fotografavo i miei amici e non pensavo che avrei portato avanti questa professione per trent’anni. Sei diciottenne, ventenne, non hai idea di quello che stai facendo… invece da quel momento non ho mai più posato la macchina fotografica. A dicembre dell’85 ho iniziato a lavorare per il giornale L’Ora, dove sono rimasto fino all’88. Dalla vita in strada con i miei amici sono passato direttamente al fotogiornalismo e mi sono approcciato alla questione della mafia. Non so se hai visto alcune delle fotografie che ho scattato per L’Ora. Quelle immagini hanno già un loro taglio, ben strutturato, mentre i primi scatti degli anni Ottanta sono ancora molto puliti – anche se stavo già iniziando a sperimentare un po’ con le inquadrature. In quegli anni, mentre lavoravo da Letizia Battaglia e Franco Zecchin1, ho visto passare tanti fotografi: Koudelka, Philip Jones Griffiths, Cristina García Rodero, Donna Ferrato, anche molti italiani. Così ho potuto ampliare la mia visione fotografica, che ha continuato a crescere negli anni.

MF: In un’intervista recente, parlando dei viaggi che hai fatto nei Balcani soprattutto durante il primo decennio del Duemila, racconti di una tua “ricerca di una visione intima e personale delle immagini”. Mi sembra che questa sia una chiave che accomuna tutta la tua produzione fotografica. In generale quando fotografi che cosa ti interessa, cosa cattura la tua attenzione?

FS: Cerco sempre di mostrare una mia personale visione degli eventi che fotografo, non mi interessa rappresentare l’evento in sé per sé. Mi cattura la scena, la luce. Ogni situazione è diversa e io sono molto istintivo, anche molto veloce. Non sto lì a riflettere a lungo. Quando fotografo entro in una sorta di loop, è come se recitassi un mantra… se individuo un soggetto inizio a giragli intorno, come in una specie di danza, perché cerco di trovare l’angolazione della luce che per me è più interessante. È un meccanismo molto istintivo. Ci sono anche dei casi in cui mi fermo e osservo, quando la scena che ho davanti è meno mobile, nei paesaggi, con l’archeologia, ma poi ripeto questo tipo di gioco anche in quelle situazioni.

Prima del libro Past Euphoria Post Europa2 avevo fatto un altro lavoro sui Balcani, che non ho mai pubblicato, poco dopo la fine della guerra. Si trattava di un lungo attraversamento di quei territori, a partire dalla Turchia. Viaggiando in quei luoghi mi accorsi che la situazione stava cambiando, lo sentivo nell’aria. È così che sono nati i germi del progetto successivo. Per me lavorare con la fotografia significa dare sensazioni, prendere sensazioni. Viaggio, cammino e fotografo tutto, dalla carta straccia per strada, a un poster, alle persone, al paesaggio… Fotografo per vedere che cosa posso trovare.

MF: Il 25 febbraio è uscito il tuo ultimo libro, Palermo 90, con Union Editions. Com’è nata l’idea di questo lavoro? Perché per te è importante raccontare oggi gli anni Novanta e la scena giovanile a Palermo?

FS: L’idea è nata dopo la realizzazione del libro con Yard Press nel 2018, Palermo 1984–1986, Early works, che era andato molto bene. Al tempo stavo già iniziando a lavorare a quest’altro progetto e così ne parlai con Giandomenico. Quando lui ha aperto Union Editions, la sua nuova casa editrice, due anni dopo, abbiamo deciso di realizzarlo. Il testo che lo accompagna è di una persona interna agli ambienti che ho fotografato, Rodan di Maria, che quindi ha potuto tratteggiare un ritratto dello stesso soggetto ma in un linguaggio e da una prospettiva diversi.

Palermo 90 racconta tutta un’epoca e soprattutto una scena che non si conosceva. È storico, c’è la memoria condivisa di una generazione. Stavano succedendo tanti fatti in Italia in quel periodo. C’era il movimento studentesco della Pantera, che è partito proprio da Palermo. C’era una nuova possibilità di occupare gli spazi – cosa che solo pochi anni prima, quando io ero ventenne, era impensabile. C’è stata anche la Primavera a Palermo. Era un periodo di fermento culturale e i ragazzi erano decisamente più politicizzati di quanto non lo fossimo noi nel decennio precedente. Alcuni li conoscevamo già da quando erano quattordicenni metallari e noi ventenni punk, al tempo ci giravano un po’ attorno. Perciò quando andavo in quegli spazi occupati negli anni Novanta, loro mi conoscevano e mi lasciavano fare. A differenza di altri miei coetanei con cui non andavano d’accordo per problemi politici e altre storie, io sono entrato sempre dentro i loro gruppi. Andavo di tanto in tanto, principalmente quando c’erano i concerti. Molti di questi ragazzi ancora continuano a suonare; alcuni sono partiti. C’era molta sperimentazione musicale in quegli anni. Penso che Palermo sia sempre stata una città interessante, anche se provinciale o isolata, ha sempre avuto dei fermenti, anche quando era buia. Perché dovevi uscire per forza. Palermo era devastata capisci. Negli anni che vanno dall’84 all’inizio del decennio successivo c’è stato un cambiamento epocale.

MF: Questo passaggio di cui parli emerge con chiarezza anche dal confronto tra le pagine dei tuoi due libri, il precedente Palermo 1984–1986, Early works e il nuovo Palermo 90. Come hai accennato, da un lavoro all’altro cambia però profondamente non solo la scena raccontata, ma anche il tuo posizionamento nei confronti di quel racconto.

FS: La scena musicale mi ha sempre interessato, mi piaceva andare ai concerti e portavo la macchina fotografica sempre con me. Per me fare fotografia era una pratica quotidiana, fotografavo continuamente, qualsiasi cosa. Quindi il mio atteggiamento non era cambiato, anche se c’era una realtà diversa. Da un libro all’altro cambia però l’atmosfera, perché nel primo io ero più “interno”. Ero con i miei amici, c’era più intimità – anche io stesso compaio fotografato tra le pagine di Palermo 1984–1986. Negli anni Novanta invece andavo a fotografare e a sentire musica, ma non avevo tanti contatti con i ragazzi del giro. E poi anche il mio approccio con la fotografia era evoluto, le inquadrature, i tagli.

Alcune di queste foto le ho esposte in quel periodo in uno spazio occupato di Palermo che si chiamava Da Hausa. Ho fatto una proposta e organizzato una mostra. Per loro, capisci, anche io volevo dargli qualcosa. Era un modo per offrirmi e per fargli conoscere la mia fotografia.

MF: Ci sono anche diverse foto diurne nel libro, in vari luoghi della città, all’esterno.

FS: Sì, erano luoghi in cui sapevo che si potevano creare un certo tipo di situazioni. Ad esempio andavo nel parcheggio di Mondello perché in quel periodo erano comparsi i primi rapper, i graffitari, e sapevo che facevano i loro graffiti lì, anche se non li conoscevo personalmente. Anche in questi scatti non c’è niente di costruito, le scene non sono mai organizzate da me. Certo, creo la scena nel senso che la inquadro io, ma non ho mai messo in posa le persone, anche se a volte potrebbe sembrare. Anche per le fotografie del libro sugli anni Ottanta vale lo stesso. C’è una foto in cui un mio amico alza lo scarpone per darmi un calcio – era vero! Perché a volte erano infastiditi dal fatto che io scattassi.

MF: Quando andavi ai concerti, non fotografavi quasi mai le band, piuttosto ti concentravi sul pubblico.

FS: Sì non mi importava assolutamente della band, era la reazione del pubblico che mi interessava. In quel periodo iniziavano a comparire i primi palchi alti, quindi c’erano persone che pogavano, si lanciavano, e per me era molto interessante. Lavoro da trent’anni anche sulle feste religiose, anche in quel caso il discorso è simile. Quando fotografo una processione mi interessa tutto quello che gira intorno al nucleo principale, le persone che pregano e così via. La processione è il momento in cui posso fotografare più facilmente il paese, la gente, perché è in festa e quindi è più disponibile. Allo stesso modo, andavo ai concerti perché così potevo avvicinarmi a quell’ambiente. In ogni caso sì, il pubblico è quello che mi interessa di più. È quello che mi porta nella scena e che mi permette di rappresentare una situazione con toni se vuoi anche onirici, in modo tale che poi quando qualcuno guarderà la fotografia non avrà un’idea ben precisa di quello che sta vedendo.

MF: Nel testo che accompagna le tue fotografie, mentre ripercorre i suoi ricordi Rodan Di Maria a un certo punto scrive: “Questo disagio che viviamo, ma che soprattutto abbiamo vissuto, è un disagio in bianco e nero o in scala di grigio”. Mentre leggevo questa frase ho pensato al fatto che d’altra parte tu scatti sempre in bianco e nero, non solo nel caso specifico di questo libro.

FS: Sì, è vero. Anche la fotografia a colori mi piace, però trovo che il bianco e nero sia più nostalgico. A volte il colore può risultare più “freddo”, perché ti racconta immediatamente dove sei e con chi sei. La mia ricerca invece è legata anche al desiderio di lasciare una sospensione temporale. Ovvero, cerco di trovare un’atmosfera che si distacchi un po’ dal tempo, che riesca a far vagare con il pensiero lo spettatore. È lo stesso lavoro che provo a fare quando seleziono le singole fotografie (anche se poi nel contesto del libro l’effetto cambia…). Cerco di prendere delle fotografie che raccontino più cose contemporaneamente e che possano dare impulsi differenti a ogni soggetto che le guarda. Poi sai, anche il lavoro con L’Ora mi aveva portato a fare il bianco e nero, era la pellicola che si usava per stampare sui giornali… anche se effettivamente io avevo iniziato a usarlo già nell’84. Penso di essermi trovato subito a mio agio, proprio nella visione. Forse mi sono innamorato quando ho visto la prima stampa che ho fatto in camera oscura. Sono sensazioni particolari… O forse sono stato influenzato anche dal cinema. Quando ero piccolo mia madre e mio padre mi portavano spesso a vedere film nei cinema d’essai – infatti inizialmente volevo fare cinema con il superotto. Ma nel frattempo stava già cambiando tutto, si stava passando al digitale e mi sconsigliarono di iniziare a lavorare in quel modo. Così presi la macchina fotografica e cominciai a fotografare. Non ci avevo mai pensato prima, è stata una cosa meccanica non so come dire… tra l’altro al tempo ero molto più chiuso, non parlavo tanto con le persone. Quando scattavo non c’era dialogo. L’approccio al digitale ha cambiato alcune delle mie abitudini, anche da questo punto di vista… Continuo a trasformarmi un po’ con i tempi. Cerco di entrare in contatto con ambienti lontani da me, di avvicinarmi ad altre generazioni.

MF: Oggi siamo tutt* più abituati a essere fotografati, anche i più giovani. Non trovi?

FS: Sì sono loro stessi che scattano, tutto il tempo. Quando ero nei Balcani venivo guardato come uno spione, nei treni mi osservavano con sospetto. Al tempo anche a Palermo dovevi stare attento a chi fotografavi. Nelle occasioni delle feste rionali, ad esempio, dovevo sempre avere un occhio vigile. E forse questo mi ha formato, mi ha aiutato ad affinare un certo tipo di intuito, a capire se posso avvicinarmi oppure no a un soggetto.

MF: Nel testo che abbiamo già citato, Rodan colloca i suoi ricordi in quella che definisce una Palermo libera e “Occulta”: la città “prima della Grande Normalizzazione”. Che cosa significa? Quand’è che Palermo si normalizza?

FS: Palermo ha avuto un momento molto tragico, molto pesante. Si sentiva sparare spesso, bisognava stare attenti a quello che si diceva e alle persone con cui si parlava. Mi ricordo che una volta mentre andavo ancora a scuola, al liceo, ho trovato una persona morta per strada, mentre camminavo per andare a prendere l’autobus. È strano da spiegare, a Palermo la morte è sempre stata una presenza… È come un senso di pesantezza costante. Uno dei dipinti più famosi e importanti della città è il Trionfo della Morte.

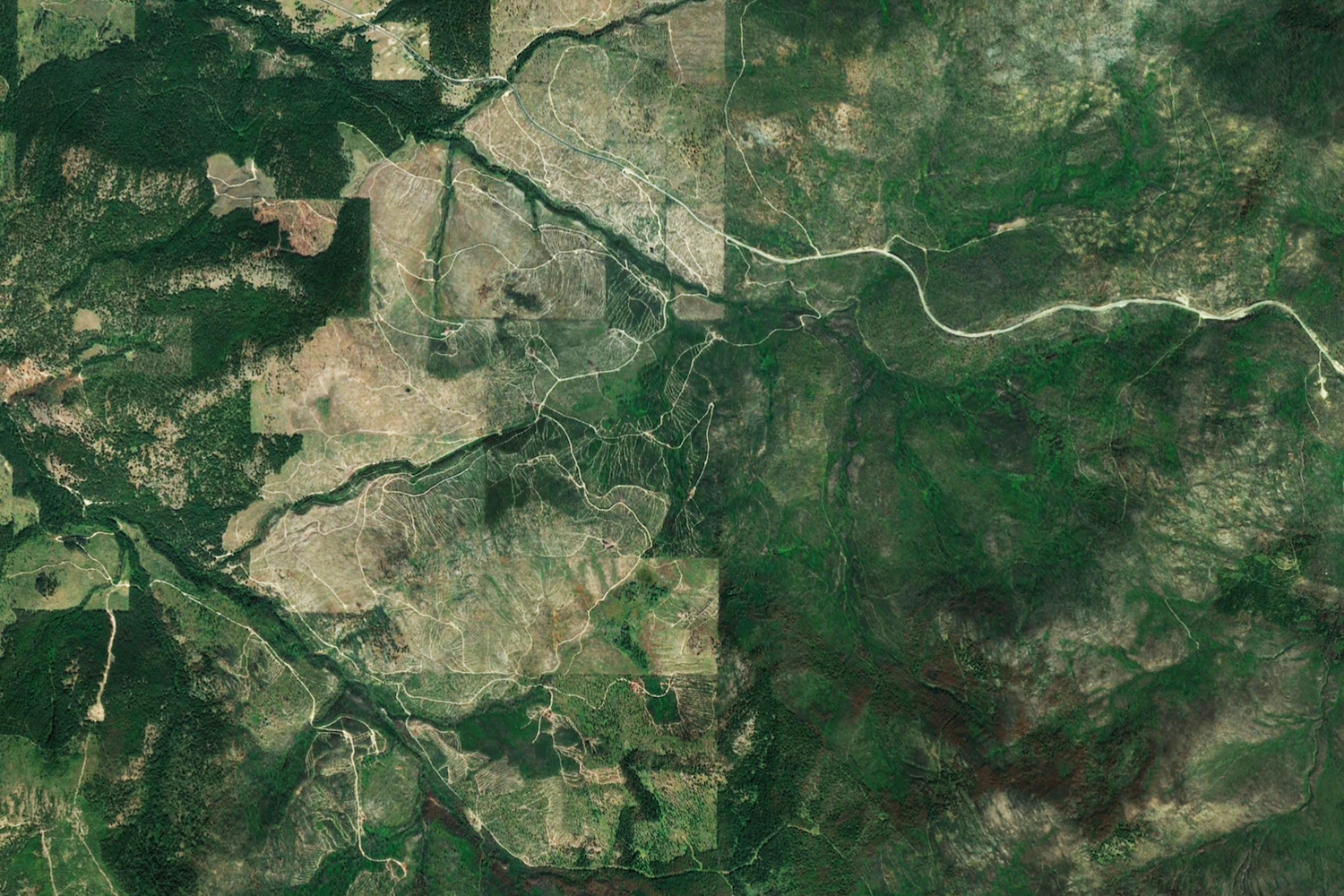

La Normalizzazione… Forse c’è stato un momento in cui sembrava che Palermo potesse cambiare. E in parte si è normalizzata, è sicuramente cambiata. Probabilmente anche per gli scambi con l’Europa, ad esempio sono iniziati ad arrivare gli studenti con l’Erasmus. Ma lo scambio era iniziato già negli anni Novanta, perché negli squat occupati arrivavano persone da Roma e da Milano. C’erano gruppi che venivano da fuori, come i Negazione. Insomma già si potevano fare certe cose che ai tempi della mia adolescenza non esisteva poter fare. Nel frattempo in Italia c’era Tangentopoli, a Palermo c’era la Primavera e anche il Maxiprocesso. Quegli anni sono segnati da un certo sviluppo storico. Dalle foto chiaramente non si riesce a vedere tutto questo, però ad esempio all’inizio del libro c’è un ragazzo che si tocca i capelli e che indossa una maglietta con su scritto “Craxi in galera”. C’è un’altra foto in cui si vede scritto su una parete: “Qui dentro niente eroina”. Palermo veniva dai “laboratori di bontà” dei Buscetta… l’aeroporto di Punta Raisi, che oggi è intitolato a Falcone e Borsellino, si trova in un punto strategico vicino Carini dove c’erano i laboratori in cui veniva lavorata l’eroina. Palermo è stata devastata dall’eroina, così come dal cemento.

MF: Hai viaggiato molto nella tua vita, ma non hai mai lasciato definitivamente Palermo.

FS: Sai, quando sono uscito dal giornale L’Ora avrei potuto continuare la via del fotogiornalismo, cercare di entrare in un’agenzia eccetera. Invece ho avuto la fortuna di fare un concorso e sono entrato come fotografo nella Regione Sicilia, dove ancora lavoro come dipendente. Questa situazione mi ha dato la possibilità di avere un tempo libero, di utilizzare le mie ferie per viaggiare. Lavoro lì metà giornata e il resto del tempo lo dedico ai miei progetti. È stato in quel momento che ho deciso. Ho riflettuto sulla possibilità di fare un mio percorso, continuare a fotografare quello che mi pareva, liberamente, senza essere influenzato o costretto a lavorare per i giornali su cose e in modalità che non sono affini alla mia visione fotografica. È stato anche questo a farmi restare. Io me ne sarei andato dopo quegli anni a Palermo, volevo partire per l’Europa e non tornare. Palermo non era una città ospitale, era dura. Invece questa situazione in un certo senso mi ha costretto a rimanere e mi ha permesso di formarmi sempre di più, perché ho lavorato di più sulla Sicilia, su Palermo, ho capito molto di più la luce e anche la città. Non so se riuscirò mai a raccontarla per intero, nonostante tutto il lavoro che faccio, quasi quotidianamente. È davvero particolare Palermo, ingarbugliata. Mostrare tutte le sue sfaccettature è difficile, nonostante la fotografi da oltre trent’anni. Dovrei continuare a farlo, per non so quanto tempo ancora.