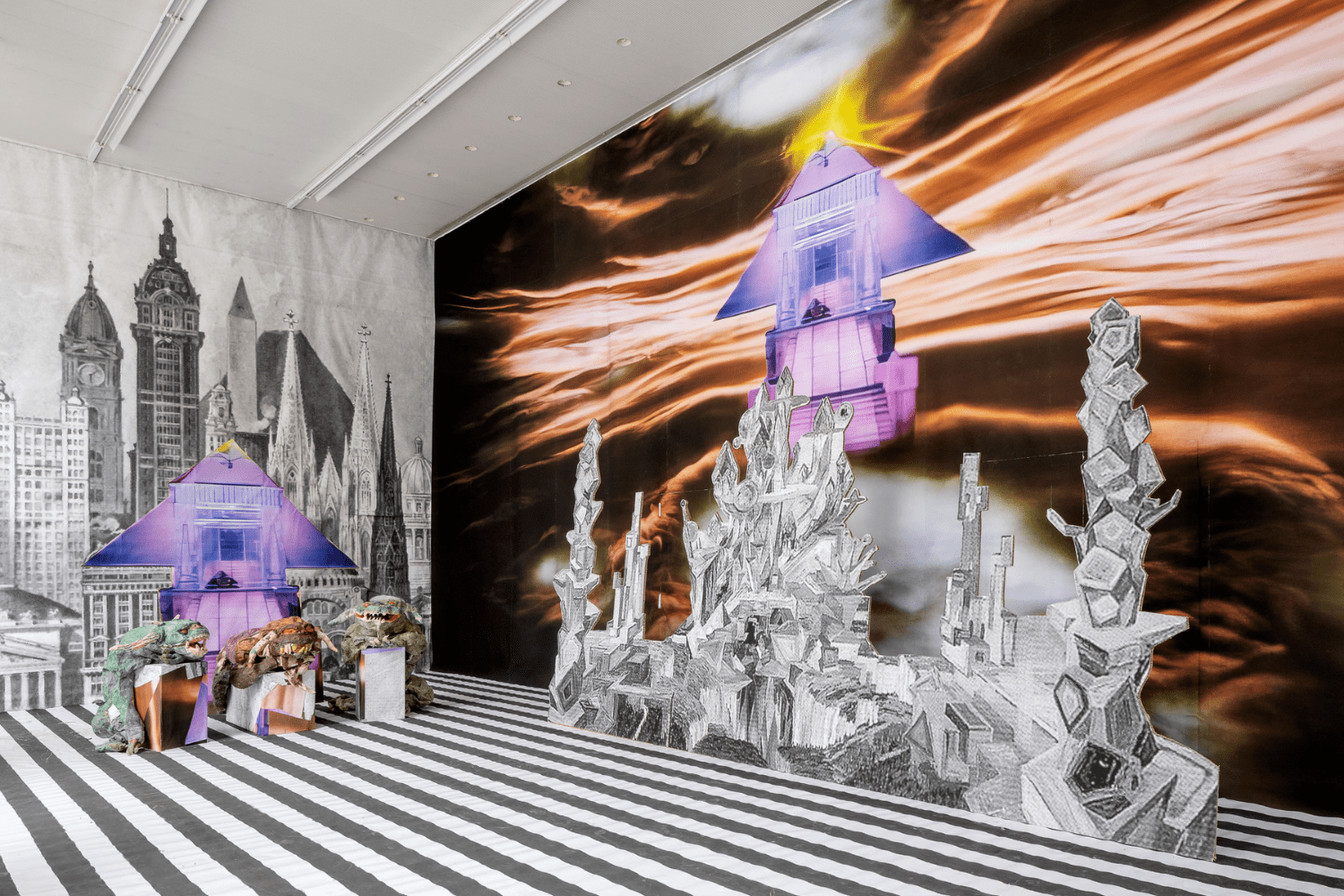

Dopo la Distruzione è rimasta solamente una grande stanza vuota. Sotto i soffitti alti, un silenzio che si fa quasi austero, e i passi che vengono attutiti da un telo di carta teso su tutto il pavimento. Di carta sono anche le gigantografie che, sulle pareti, mostrano delle rovine romantiche, una teoria di grattacieli e un fondale intergalattico.

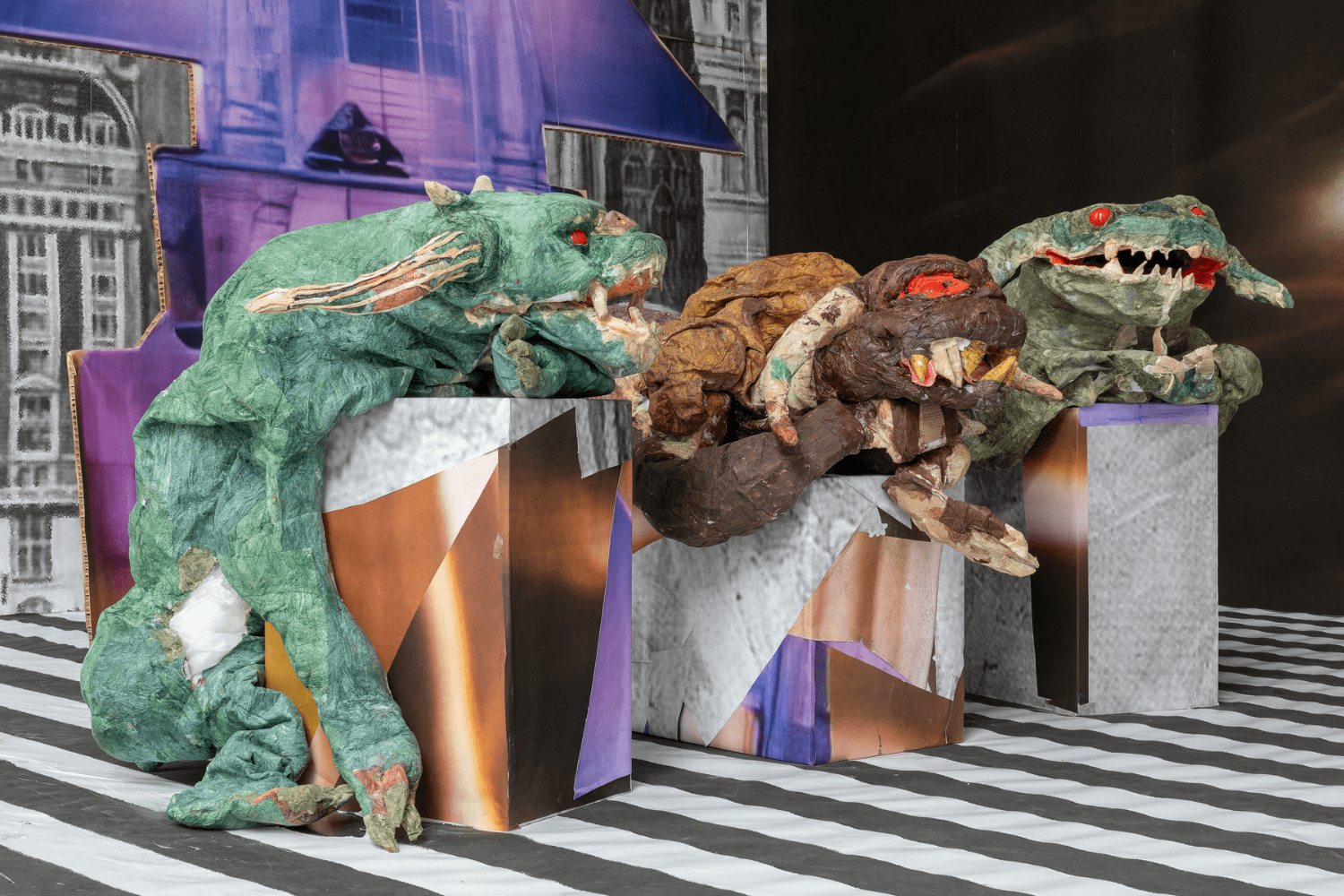

La Distruzione è avvenuta una sera dello scorso settembre quando, in una performance dell’artista Monster Chetwynd, lo spirito di Zuul si è impossessato del suo corpo e ha usato il grattacielo milanese che ospita l’Istituto Svizzero come portale per il passaggio, in questa dimensione, di Gozer il Distruttore. La Distruzione di Gozer è stata una festa caotica, in cui creature postumane accendevano allegramente fumogeni e petardi, partecipando alla performance inaugurale della mostra personale di questa proteiforme artista inglese, da poco insignita dello Swiss Art Award.

Come sarà evidente per chi ha visto il film, è proprio ispirandosi alla trama del celebre Ghostbusters (1984) che la mostra, intitolata “Zuul”, è stata concepita. L’omonimo personaggio che nel blockbuster era veicolo della distruzione della società americana è diventato per Monster Chetwynd (la quale, in precedenza, si è fatta conoscere come Alalia, Spartacus e Marvin Gaye) l’ennesimo alter-ego performativo, capace di sovvertire ogni convenzione e generare nuove possibilità.

Per l’artista quello di Zuul è infatti un potere distruttivo che non esclude la capacità di creare futuri alternativi, costruzioni immaginarie in cui sia possibile abitare. Da qui l’interesse, che si fa preminente in questa mostra, di Monster Chetwynd per le scenografie fantastiche e le architetture utopiche. Nell’allestimento della grande stanza dell’Istituto Svizzero si ritrova quindi la riproduzione a parete delle rovine dipinte da Caspar David Friedrich in Die Ruine Eldena (1825), così come, nelle altre riproduzioni, abbondano i riferimenti alle scenografie cinematografiche di film iconici, come Intolerance (1916) o Metropolis (1927). In una piccola sala adiacente, l’artista inglese ha inoltre esposto in alcune teche di vetro i materiali visivi e i riferimenti teorici che l’hanno ispirata: dalle Carceri d’Invenzione di Piranesi, alle architetture futuristiche di Buckminster Fuller e degli Archigram inglesi, passando per gli scritti teorici di architetti visionari come Bruno Taut e Lebbeus Wood.

Stupisce non trovare, tra questi molti materiali, un’immagine che molto avrebbe in comune con l’operazione artistica di Monster Chetwynd. Nel 1970, Wolf Vostell e Dick Higgins – figure di riferimento degli happenings di Fluxus – pubblicarono per la leggendaria Something Else Press Fantastic Architecture, un inventario di immagini e scritti teorici relativi alle più visionarie sperimentazioni architettoniche degli anni Cinquanta e Sessanta. Il volume si apriva proprio con l’immagine della massima distruzione possibile, quell’enorme fungo atomico che aveva dato inizio al secondo dopoguerra mentre, subito dopo, veniva riprodotto a pagina intera uno dei dé-coll/age di Wolf Vostell. Questo riportava la fotografia di un palazzo che veniva demolito in un’esplosione controllata ed era intitolato, significativamente, Happening is architecture.

Il dé-coll/age è rivelatorio di quanto l’intento distruttivo e il tentativo di immaginare un altro futuro, oggi perseguiti da Monster Chetwynd, siano radicati nella storia stessa delle pratiche performative. La relazione fondante con l’architettura e la dialettica distruzione/creazione, così come il ruolo della violenza e la volontà di costruire mondi immaginari, sono tutti aspetti che si ritrovano nelle opere e negli scritti non solo di Vostell, ma di tutti i pionieri dell’Happening. Nell’affrontare il legame tra performance e architettura, dunque, l’artista inglese si ricollega con grande consapevolezza alle radici storiche e linguistiche del fenomeno performativo ma, allo stesso tempo, tenta di farle proprie e di riattualizzarle nell’odierno contesto culturale.

A tal proposito, colpisce innanzitutto il diverso modo di concepire la violenza, sempre tragica e sacrale allo sguardo (maschile, si potrebbe dire) degli artisti storici, quando invece per Monster Chetwynd assume i toni da commedia di un popolarissimo film degli anni Ottanta. Il suo è infatti uno sguardo ironico e divertito che arriva a sovvertire persino i canoni tradizionali con cui si pensa alla distruzione, trasformandola in una performance giocosa di petardi inoffensivi, uno spettacolo pirotecnico di corpi liberi e costumi colorati.

Ma, soprattutto, sembra che Monster Chetwynd voglia muoversi in un terreno ambiguo, giocando sugli intrecci, le coincidenze inattese e le analogie invece congenite che caratterizzano le logiche culturali della performance, da un lato, e quelle dell’attuale panorama digitale, dall’altro. Due campi che negli ultimi vent’anni si sono ibridati in profondità, tanto da generare sperimentazioni artistiche notevoli, oltre che un ampio dibattito teorico attorno a una possibile “performance digitale”. Gli alter-ego performativi inscenati dall’artista non sono infatti poi così distanti dagli avatar videoludici, mentre l’ibridazione di linguaggi tipica di tutte le sue performance viene curiosamente a sovrapporsi alle dinamiche convergenti che caratterizzano Internet. Sostanzialmente comune appare poi l’adozione di una comunicazione totalmente inglobante, che abbatte le distinzioni tra cultura alta e bassa. Infine, sembra condiviso l’intento costruttivo, di tipo architettonico, che porta l’artista inglese ad allestire ambienti scenici, mentre in ambito digitale fa sì che vengano progettati cyberspazi individuali o collettivi.

Mantenendo in tensione queste ambiguità, Monster Chetwynd finisce per costruire un Metaverso dalle pareti di carta, una stanza mentale permeata di immaginario. Nel grande salone dell’Istituto Svizzero, l’artista allestisce un’architettura cyberspaziale effusa di fantasia, in cui il riferimento al digitale rimane una presenza sostanzialmente fantasmatica, che aleggia come un termine idealmente presente ma volutamente eliso. In qualche modo, infatti, è come se la Distruzione avesse spazzato via gli apparati tecnologici e di potere che oggi monopolizzano le piattaforme informatiche, per restituire invece uno spazio utopico, nel quale le logiche culturali del digitale prendono forme esplicitamente povere, artigianali e anticapitaliste, vicine all’approccio femminista del DIY e del Craftivism. La mostra Zuul visualizza proprio questo mondo utopico in cui Gozer il Distruttore ha sovvertito le convenzioni e i vincoli del potere costituito, consentendo finalmente il ritorno a un futuro mai realizzato. È un mondo in cui torna a rinnovarsi quell’esortazione con cui Wolf Vostell, in Fantastic Architecture, accompagnava il suo dé-coll/age e che oggi, come allora, conserva intatta la sua urgenza: “Only the realization of utopias will make man happy and release him from his frustations! Use your imagination!”.