Anna Franceschini è un’artista che predilige le immagini in movimento e che ha costruito il proprio percorso partendo dalla scuola di cinema. L’intervista che segue è avvenuta a Roma, dove Anna sta svolgendo una residenza presso il MACRO. Domande e risposte si sono susseguite durante una frequentazione di circa venti ore tra il 23 e il 24 febbraio. La sintesi di questo dialogo è stata quindi strutturata come la sceneggiatura di un film, suddivisa per i luoghi e i momenti della giornata che ne hanno fatto da cornice o, meglio, da involontaria scenografia.

SCENA 1 – TESTACCIO – RISTORANTE DA FELICE – INTERNO/GIORNO – Ora di pranzo. Il locale è affollato. Anna ha mal di testa. Davide è reduce da un’intossicazione alimentare. Anna ordina puntarelle e ravioli. Davide ordina fagioli con cotiche e salsiccia.

Davide Giannella: Perché hai mal di testa?

Anna Franceschini: Ho un problema all’occhio, ricorrente, da quando ho 19 anni. Si chiama cefalea vasomotoria. Ogni tanto mi accorgo di avere un punto cieco nel campo visivo, me ne accorgo solitamente mentre sto leggendo. Una lettera viene come risucchiata e non esiste più. Piano piano, il punto cieco si espande e appare sempre più come un prisma dai bordi frastagliati.

Arriva il cibo, i due aspettano che il cameriere se ne vada.

DG: Da quanti giorni sei a Roma e per quanto tempo devi rimanerci? Mi sembra che non sia la tua prima residenza. In generale mi viene da pensare a te come a un’artista in continuo spostamento. Che influenza hanno questi spostamenti sulla tua visione delle cose?

AF: Davide, se mi chiedi quanto “devo” rimanerci, mi sembra di dover fare la naja. Sono a Roma da quasi un mese. Tre mesi all’alba, poi vediamo. Mi sposto in continuazione, è vero. Dopo un po’ diventa una dipendenza, un fattore energetico: se rimango troppo tempo in un luogo, il volume della realtà si smorza. È faticoso ogni tanto. Ma ne vale la pena. È la libertà dal conosciuto.

DG: Riportando tutto su di una scala locale, come ti sembra invece Roma?

AF: È una domanda da milanese?

DG: (con un sorriso) No, no, domanda neutra. L’impressione che ho spesso è che sia una città tuttora legata al cinema e ai suoi fasti, come se l’immaginario cinematografico non fosse solamente espressione delle città sul grande schermo, ma che abbia iniziato a influenzare gli andamenti e l’attitudine generale delle cose e delle persone anche nel reale.

AF: Sì, è vero. Nelle capitali del cinema accade, Roma e Los Angeles. Ovviamente a Roma tutto è un po’ meno glamorama, ma anche se non piovono coriandoli, rimane largo Federico Fellini in cima a via Veneto. Mi fa venire un po’ i brividi, sembra la fine di un’era, come se tutto fosse stato sistemato per sempre in un involucro di cellophane. D’altra parte Hollywood è una delle peggiori delusioni che l’immaginario di uno spettatore possa subire. Ah, ecco: domani andiamo a Cinecittà?

DG: Per non essere letterali…

AF: Non possiamo prescindere da questo tipo di finzione, quella che ha avuto un impatto sulla realtà tanto da modificarla, anche se ne rimane solo il reliquiario. Quello è reale, per me, non il reale-reality, non quel gioco di specchi disincarnante che è iniziato una quindicina di anni fa ed è ormai assurto a categoria estetica.

SCENA 2 – CIMITERO ACATTOLICO – ESTERNO/GIORNO – Pomeriggio. Il cimitero è piccolo e ben curato. C’è molto verde. Qualche visitatore passeggia per i vialetti che si sviluppano su un piano inclinato.

DG: Hai studiato cinema ma sin da subito ti sei relazionata con il sistema dell’arte contemporanea. Come mai questa scelta?

AF: Non proprio da subito, è accaduto durante la Rijksakademie ad Amsterdam; una volta lì, mi è sembrato naturale presentare il mio lavoro nel contesto dell’arte contemporanea italiana, quindi mi sono rivolta a Viafarini. E da lì mi è sembrato bello poter passare del tempo in un sistema nuovo, forse un po’ più fluido, almeno ai miei occhi di allora, rispetto al sistema del cinema indipendente e sperimentale, da cui provenivo. Ma il mio legame con quella scena è sempre fortissimo, viscerale.

Anna tace e continua a camminare, scatta una foto a una lapide, dove c’è un uroboro in rilievo.

AF: Ieri un mio amico mi ha detto che l’arte non esiste, i film sì.

DG: Secondo me il tuo amico è semplicemente affezionato al fatto che il cinema, un po’ come la cucina o il calcio in Italia, sembrano mettere chiunque nelle condizioni di formulare giudizi.

AF: A volte avere delle opinioni è sano.

Davide diventa incalzante.

DG: Tutti pensano di conoscere, bene, quello di cui stanno parlando o comunque di poter esprimere la propria opinione liberamente. Quasi come se il cinema fosse un patrimonio comune di conquista.

AF: Ma lo è!

DG: Aspetta un secondo: non so se sia un bene o un male, ma l’arte non concede tutta questa libertà di giudizio al pubblico. Probabilmente crea un po’ più di soggezione, che è anche positiva, perché alimenta più dubbi e della sana fascinazione.

AF: Mmh… io ho una fascinazione per il cinema, ma non mi mette soggezione, mi viene voglia di parlarne e di sentirne parlare. Anzi non ho voglia di parlare di cinema, ho voglia di parlare di film. Parlare dei “sistemi”, mi mette sempre una certa angoscia. E se mentre ne parli ti rendi conto che dietro al sistema non c’è nulla?

SCENA 3 – CASA DI ELEONORA CHIARI – INTERNO/SERA – La casa è accogliente e luminosa. Piante grasse alla finestra e grasse gatte che si aggirano morbidamente per il salotto. Si respira un’aria rilassata. Sia Anna che Davide bevono caffè e fumano davanti agli schermi dei rispettivi computer.

DG: Ora dobbiamo parlare di sistemi però. Credi sia possibile trovare un territorio di incontro tra cinema e arte contemporanea? Tu ad esempio, senti l’esigenza di questo spazio comune, di un contatto tra le parti, o credi che sia comunque sano mantenere distinti i due ambiti?

Anna si accende una sigaretta, abbassa lo schermo del computer.

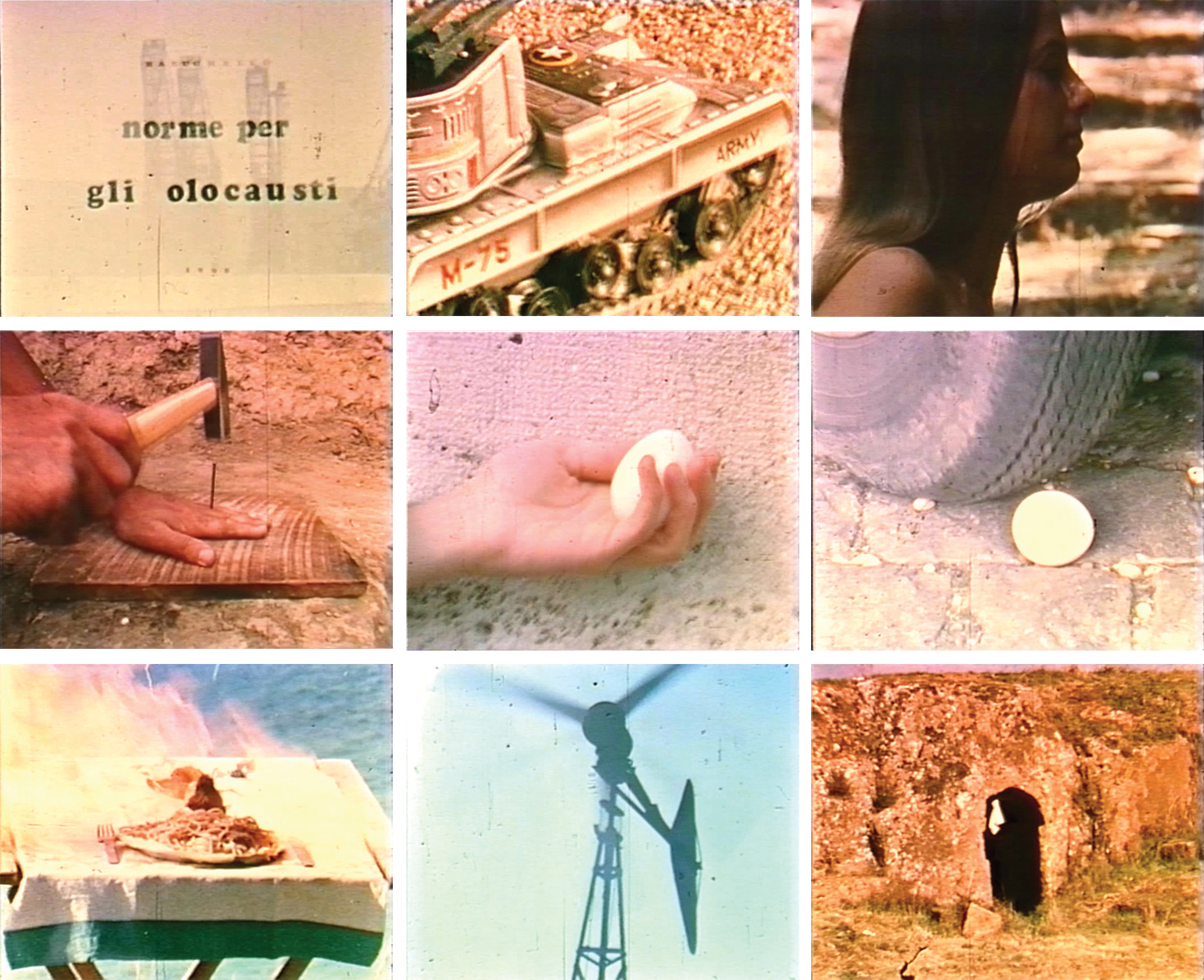

AF: Credo sia qualcosa che sto attuando più che altro con la mia vita. Intersecare i due sistemi — produttivi — distributivi — estetici — non penso sia impossibile; intersezioni felici ci sono state già molte volte nel passato. Penso ai cineasti sperimentali e indipendenti: Stan Brakhage, Maya Deren, ma anche Grifi (persino Tinto Brass ha fatto dei film sperimentali!). Nel passato c’era forse un sistema di frequentazioni quotidiane più fluido, tra artisti e registi, sceneggiatori e scrittori, poeti e pittori, attori, drammaturghi, guitti e ciarlatani, e questo ha portato a grandi fioriture creative. A Roma sto facendo ricerca sulla scena sperimentale tra anni Sessanta e Ottanta, e succedeva esattamente questo, si facevano le cose insieme, senza preoccuparsi del placement. Si facevano e basta. La settorializzazione stretta, così cara al mercato perché funzionale all’assegnazione dei valori commerciali, non è sempre feconda. Poi ci sono le compenetrazioni produttive, anch’esse complesse (il film è sempre un prototipo, ma infinitamente riproducibile, come immetterlo in una circuitazione dove la gran parte del profitto è generato da pezzi unici?): come trovare i soldi? Come venderlo? Come distribuirlo? A chi mostrarlo?

DG: La distribuzione dell’oggetto filmico e la sua traduzione in contesti e piattaforme differenti dallo schermo è un tema che mi interessa parecchio e credo che sia una questione che possa essere comunque estesa a tutte le opere odierne. Tu hai mai provato a declinare i tuoi film attraverso altre formule espressive?

AF: Fargli avere delle ricadute oggettuali oppure no? Smembrarlo in un’installazione? Sì, ho prodotto delle stampe lenticolari e sto producendo un tessuto. È difficile a dirsi in generale, penso che vada valutato caso per caso. E poi, a ben guardare, il film analogico ha sempre un nucleo oggettuale: è una pellicola stampata.

SCENA 4 – OSTIENSE – BAR ANDREOTTI – INTERNO/MATTINO – Interni rifatti da poco. Neon, luci azzurre e sfondi rosa. Design generalista e ricco di plastica. Grandi teche espositive contengono brioche, paste, torte e tramezzini. Il luogo non è particolarmente affollato. Anna ordina due caffè e una brioche. Davide un americano e una spremuta di limoni.

DG: I protagonisti dei tuoi film sono principalmente oggetti inanimati, esattamente come i tramezzini dentro a quell’espositore. Da un certo punto di vista sembrerebbe quasi una scelta che va all’opposto della tradizionale visione del cinema come fabbrica di divi, di soggetti la cui immagine ha poi ricadute sul costume e sull’immaginario comune. Per il pubblico credo sia comunque più facile identificarsi con Rambo piuttosto che con un bignè.

AF: Non credo che il transfert del pubblico sia il mio interesse principale. La sospensione dell’incredulità è più centrale in quello che faccio, è la trasfigurazione poetica. Sono stata molto influenzata dalla fantascienza, fin da piccola. Leggo periodicamente Dune, Philip K. Dick ha affinato il mio rapporto con il tempo e lo spazio, amo il Gibson postmoderno di Pattern Recognition. Quando leggi molto di mondi paralleli ma molto verosimili, cominci a credere che la realtà sia solo un accadimento percettivo. Il rapporto con gli oggetti, con le “cose” in senso letterale (Anna alza la tazzina per spiegarsi meglio) cambia; pensare all’identificazione con un personaggio presuppone esser venuti a patti con il reale e la sua percezione. Io ci sto ancora lavorando. La psicologia del personaggio può attendere.

SCENA 5 – CINECITTÀ – ESTERNO/GIORNO – Anna e Davide entrano a Cinecittà: una mezza testa di medusa troneggia al centro del prato centrale, gli occhi dipinti a sfiorare il manto erboso, qualche scenografia abbandonata qua e là a uso e consumo di turisti svogliati. Una scolaresca in gita anima minimamente questo orizzonte. I due fanno una breve visita al museo degli studios. Un corridoietto pieno di reliquie istallate alla buona, che termina con la ricostruzione della plancia di un u-boat.

DG: Hai notato come in mostra non si faccia minimamente cenno alle tecnologie odierne? Come se l’evoluzione tecnologica e stilistica si fosse fermata da tempo. Tu utilizzi spesso e volentieri materiali appartenenti a epoche passate, penso soprattutto al 16 millimetri. Come mai questa scelta e quali ricadute pensi abbia sul tuo lavoro?

AF: Pensa sempre a Philip K. Dick, e al Tempo fuor di sesto. A volte penso ai miei pezzi come a frammenti di pellicola ritrovati, che io stessa ho scannerizzato e digitalizzato. A volte penso al mondo come a un grande magazzino abbandonato che nasconde tesori. Li voglio preservare, filmandoli. Non mi interessa l’adesso a tutti i costi, l’eterna presentificazione del tempo mi sembra un atto demente e senza speranza. Mi interessa di più che l’altro ieri diventi domani e che qualcuno lo scopra per caso nel corso della storia.

I due si fermano a prendere un caffè al bar di Cinecittà. Si siedono nel dehors: musica da film in filodiffusione, un pergolato dal quale pende uva finta di plastica, una fontana, funzionante, ricoperta da uno strato gelatinoso di muschio verdastro

DG: Sarà di pietra la fontana? O di plastica?

AF: Non saprei… C’è dell’uva di plastica che pende sopra di noi.

DG: A volte ho il sospetto che ci sia una sorta di affanno nel restituire il reale nell’ambito delle immagini in movimento, ma che questo sia più noioso che mai. L’utilizzo dell’HD ha assottigliato enormemente la distanza tra realtà e rappresentazione. Assistiamo alla produzione di immagini sempre più definite nei minimi dettagli ma, probabilmente proprio per questo, sempre meno efficaci in termini di suggestione. Cosa pensi di questa overdose di HD?

Anna prende un libro dalla borsa. Il Mondo Nuovo, di Aldous Huxley, c’è un segnalibro. Comincia a leggere.

AF: “Vai al cinema odoroso stasera, Enrico? Chiese l’assistente predestinatore. Mi hanno detto che c’è una novità all’Alhambra, una cosa di prim’ordine. C’è una scena d’amore su una pelle d’orso. Dicono che è meravigliosa. Hanno riprodotto ogni singolo pelo dell’orso. Gli effetti tattili più sorprendenti.” Se una sera mi inviti al cinema odoroso a vedere i peli dell’orso, Davide, io ti mando il mio avatar.

Davide ride, mentre l’acqua continua scorrere sulla fontana verdastra e un tema di Morricone continua a suonare dalle casse stereo.