“Il mio lavoro, insolitamente, può essere definito ricorrendo contemporaneamente ai termini, già di per se stessi astratti e adulterati, di ‘artista’ e ‘designer’” 1. Così Enzo Mari, nel 1970, introduce Funzione della ricerca estetica, pubblicazione che, a corredo dell’omonima mostra antologica (Verona, Museo di Castelvecchio), cercava di fornire una classificazione complessiva delle diverse attività – anche di stampo teorico – svolte fino a quel momento. Non si tratta naturalmente dell’unico tentativo compiuto in questo senso da Mari, costantemente preoccupato di restituire una visione unitaria del proprio lavoro, ma ne rappresenta nondimeno uno dei momenti più significativi. Fra la fine degli anni Sessanta e il principio dei Settanta, infatti, la produzione più strettamente artistica di Mari conosce un notevole ridimensionamento che segna, anche dal punto di vista interpretativo, una crescente e a tratti esclusiva attenzione per l’attività di designer. Una storia, quest’ultima, senz’altro più celebre e celebrata – in particolare nell’ultimo trentennio – che rischia tuttavia di restituire un ritratto parziale del lavoro di Mari e di non porne sufficientemente in evidenza il ruolo chiave svolto anche in rapporto alle vicende dell’arte e della critica italiana degli anni Sessanta. La figura dell’artista e quella del designer, insomma, si illuminano e completano a vicenda, soprattutto se osservate sullo sfondo di quella tensione etico-politica che percorre tutta l’attività di Mari 2.

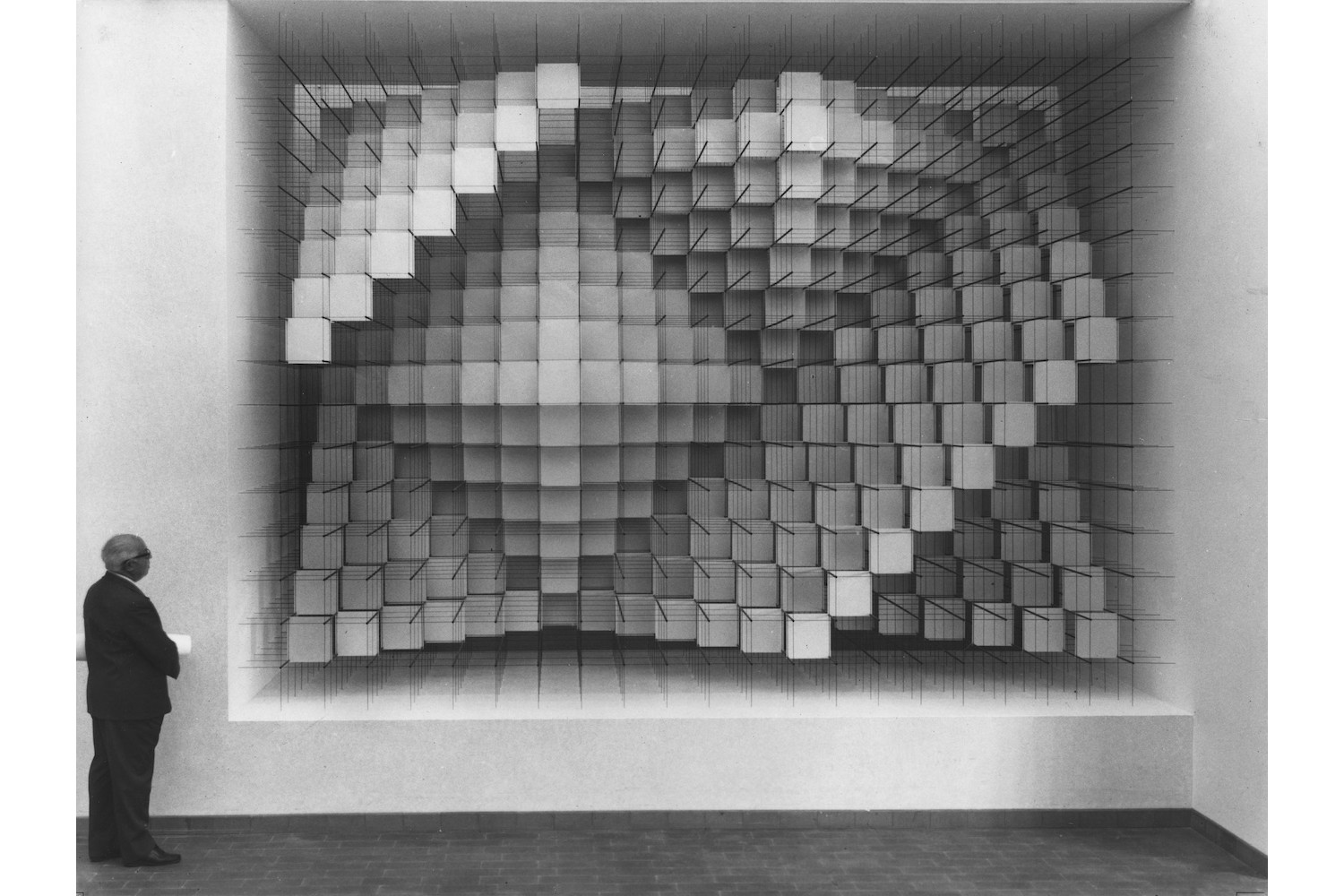

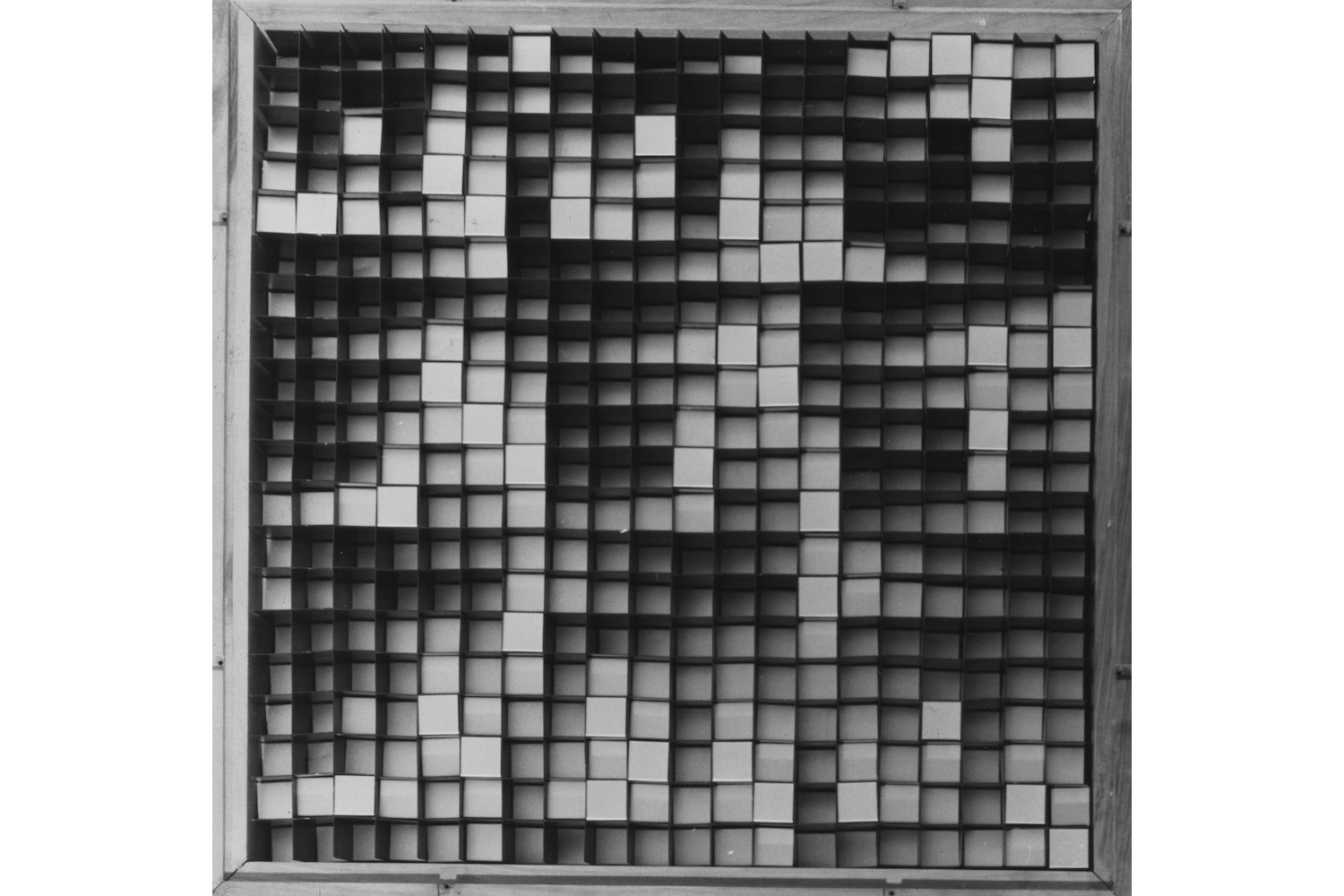

Nonostante Mari, al principio degli anni Cinquanta, esordisca di fatto come artista, i lavori realizzati in questo primo periodo, pur sviluppando ricerche formali e concettuali successivamente riprese anche nella sua produzione di designer, non affrontano in maniera diretta le questioni relative al rapporto fra arte e industria che, a partire dalla fine del decennio, diventeranno invece prioritarie. Lavori come Struttura 305 (1956), per esempio, traspongono in chiave tridimensionale le precedenti indagini pittoriche impiegando una struttura modulare di cartone in cui le variazioni tra settori e superfici dipinte in bianco e nero contribuiscono a modificare la percezione di quelle che l’autore definisce «relazioni fra contenuto e contenitore» 3. La svolta, per quanto riguarda il rapporto arte-industria, è sostanzialmente legata all’inizio della collaborazione avviata con l’azienda Danese nel 1959 che, come nota Stefano Casciani, consente a Mari “di fare i conti con i vincoli della produzione in serie (e quindi con le sue tecnologie, la sua finalizzazione all’uso ma anche al consumo e al mercato) come componenti di un progetto di comunicazione estetica contemporanea, in cui l’opera d’arte possa entrare a far parte dell’universo degli oggetti quotidiani” 4.

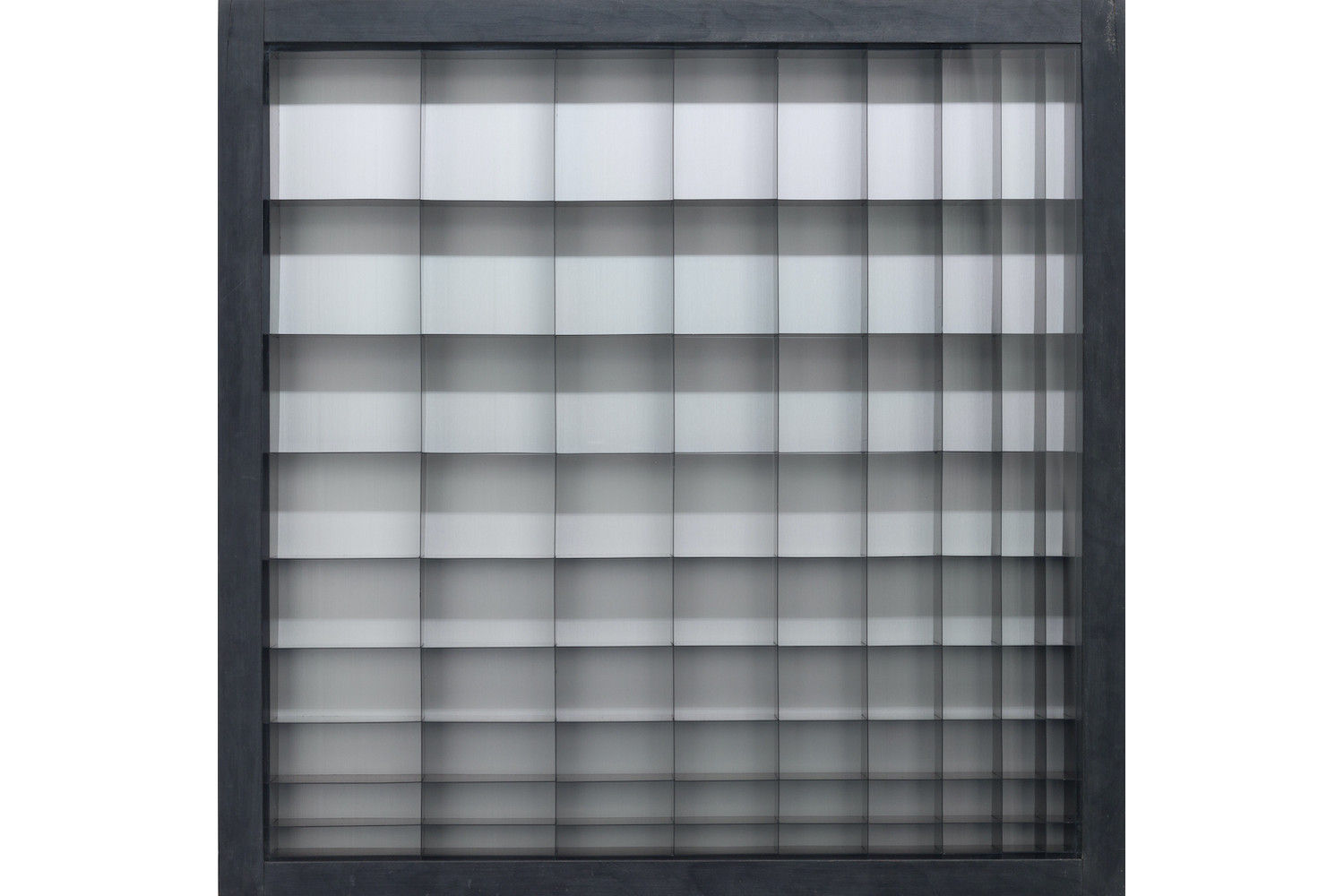

Fra i primi progetti realizzati per Danese uno dei più celebri e significativi, da questo punto di vista, è sicuramente una serie di fermacarte editi proprio a partire dal 1959. Si tratta di cubi, sfere e cilindri in resina sintetica trasparente che contengono altre forme o strutture geometriche reticolari di materiali diversi. L’interferenza ottica dei solidi geometrici in poliestere e l’angolo visuale di osservazione, che varia non soltanto in rapporto agli spostamenti ma anche alle manipolazioni operate dal fruitore (afferrare, ruotare, ecc.), intervengono in maniera sempre diversa e imprevedibile sulla percezione degli elementi inscritti. Questa serie di fermacarte, il cui statuto – non soltanto in relazione al catalogo Danese – idealmente oscilla fra l’oggetto d’uso, il multiplo d’arte e il gioco, esemplifica bene il nuovo orizzonte operativo di Mari che, attraverso i materiali e i metodi dell’industrial design, approfondisce e sviluppa le precedenti indagini sull’ambiguità percettiva.

Già dalla fine degli anni Cinquanta il lavoro di Mari, considerato nel suo complesso, compendia dunque diversi aspetti caratteristici di quell’ampio fronte della ricerca artistica internazionale che, in Italia, sarebbe stato presto ribattezzato Arte programmata. Il suo coinvolgimento nelle vicende del movimento, com’è noto, sarà in effetti totale e fornirà, sia dal punto di vista organizzativo che da quello dell’elaborazione teorica, un contributo fondamentale. In questo senso per esempio risulta illuminante considerare il ruolo chiave svolto da Mari nella terza edizione di “Nova Tendencija” (1965), alla quale non partecipa, come aveva fatto precedentemente, da artista ma appunto da organizzatore, contribuendo in particolare a chiarire l’orizzonte concettuale e operativo cui ricondurre le esperienze di area programmata in un momento cruciale. In conformità con il tema della manifestazione, dedicata alla divulgazione delle ricerche di Arte programmata, Mari evidenzia difatti la necessità di una loro “integrazione completa nel mondo industriale, intendendo con ciò non solo l’utilizzazione delle sue tecniche e strumenti (cosa che in parte avviene già), ma anche i suoi aspetti economico-sociali per quello che riguarda [appunto] la divulgazione”. Viene dunque ribadita e portata alle estreme conseguenze un’idea che, come si è visto, Mari persegue con decisione dalla fine degli anni Cinquanta, ma di cui adesso evidenzia, con estrema lucidità, anche le maggiori problematiche e criticità 5. Problematiche e criticità che, complici anche una serie di fattori esterni, avrebbero presto portato alla crisi delle esperienze di area programmata.

Uno dei più tempestivi e acuti interpreti di questa crisi, da riconnettere al più generale processo di revisione critica che intorno alla metà degli anni Sessanta riguarda il ruolo dell’industria e della tecnologia nella società, è stato sicuramente Germano Celant. La sua teorizzazione dell’Arte povera, infatti, in parte si sviluppa anche in relazione a un’aperta critica delle ricerche di Arte programmata che pure l’avevano inizialmente interessato per il potenziale rivoluzionario insito nella loro proposta 6. Si tratta di una posizione maturata proprio a partire dal 1965, sulla scorta delle riflessioni elaborate da Mari in occasione di “Nova Tendencija 3” che, secondo Celant, evidenziano bene il carattere prettamente “speculativo, intellettualistico e tecnico” delle esperienze di area programmata e l’impellente necessità, al contrario, di “presentarsi – come proposizione correttiva del fenomeno industriale – non solo teoricamente, ma fattivamente” 7. Le riflessioni del critico genovese non sono dunque troppo distanti da quella di Mari che, effettivamente, rimarrà una figura di rilievo anche nella successiva elaborazione teorica di Celant, tanto da essere citato – insieme a Jerzy Grotowski – persino nel celebre saggio-manifesto Arte povera. Appunti per una guerriglia fra i referenti del nuovo “atteggiamento” individuato dalla sua fortunata etichetta 8.

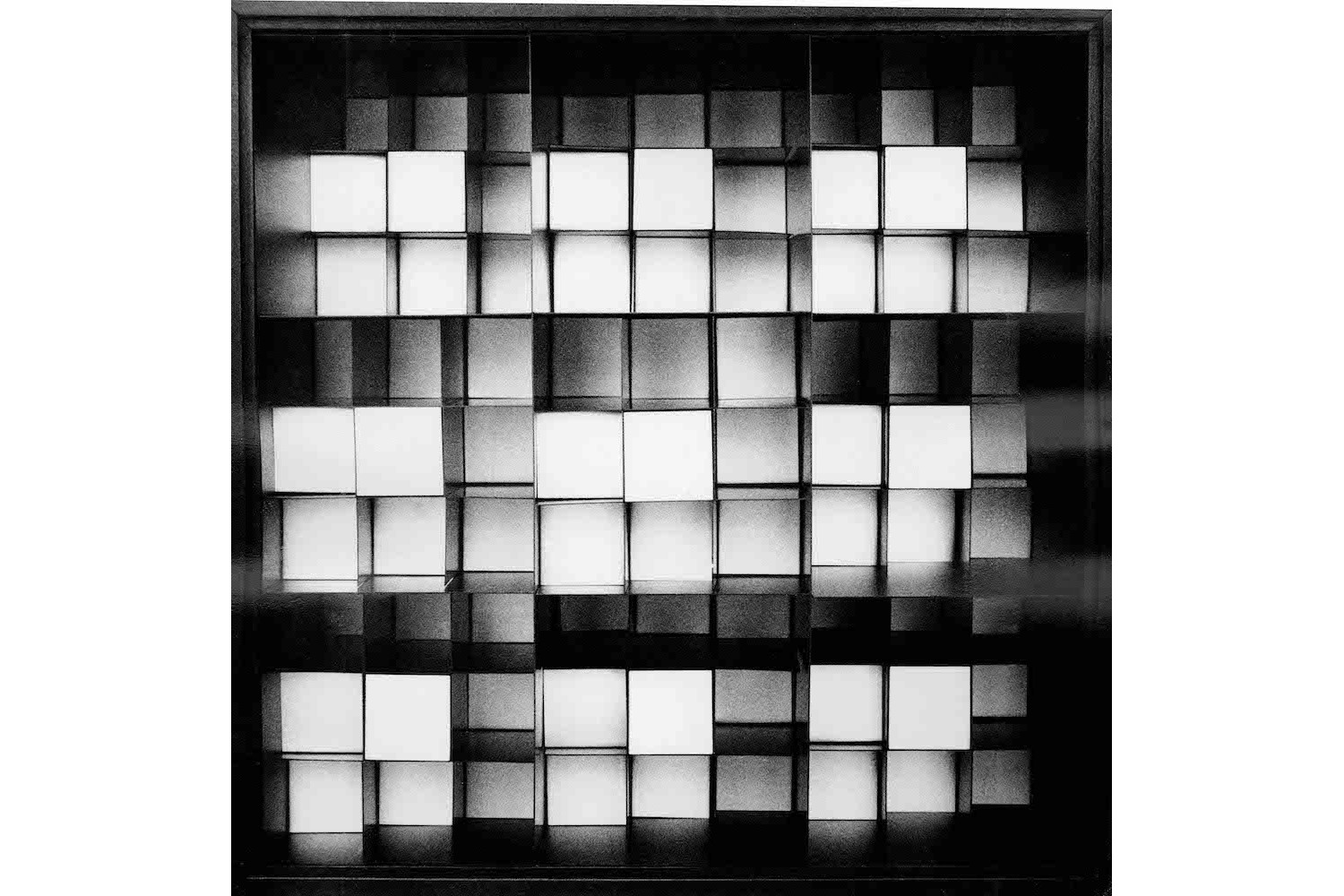

Le ricerche di Mari, d’altro canto, sembrano rappresentare un’importante punto di riferimento anche per il lavoro di alcuni poveristi, come dimostrano chiaramente almeno due delle opere esposte in occasione della storica mostra collettiva che nel settembre 1967, presso la Galleria La Bertesca di Genova, segna l’atto di nascita ufficiale dell’Arte povera. La prima è Catasta (1966) di Alighiero Boetti, una torretta costruita impilando dei comuni tubi eternit a sezione quadrata che, secondo l’artista, presenta evidenti “rapporti formali” con “la modularità di certo industrial-design” 9. L’opera, da questo punto di vista, trova un interessante termine di paragone negli scaffali a struttura cellulare progettati da Mari per Danese, costruiti per semplice accostamento e sovrapposizione di un unico modulo cubico in cartone che, come nota Casciani, “sembra derivare dalle ricerche […] sull’ambiguità di percezione degli spazi tridimensionali” 10. Un ulteriore esempio è poi fornito da Tubo (1967) di Eliseo Mattiacci, opera composta appunto da un lungo tubo snodabile in metallo che occupa lo spazio espositivo assumendo forme sempre diverse e imprevedibili, anche per effetto dell’interazione con lo spettatore. Il collegamento, in questo caso, si evidenzia guardando alla prima versione del lavoro, una sorta di maquette realizzata nel 1966 inserendo in una piccola teca quadrata di vetro trasparente un tubo snodabile in plastica che, ruotando il contenitore, si dispone liberamente al suo interno 11. Questa prima versione di Tubo presenta evidenti analogie, non esclusivamente formali, con l’Oggetto a composizione autocondotta (1959) di Mari, multiplo costituito da due lastre di vetro trasparente che racchiudono in una cornice quadrata elementi in legno di varie forme geometriche. Ruotando il contenitore, i moduli, secondo la definizione dell’autore, si dispongono “con naturalezza”, ovvero richiamano per analogia i processi di aggregazione casuale di elementi naturali che influenzano le nostre idee di estetica e arte 12. Anche da questo punto di vista è affascinante notare il parallelo con l’opera di Mattiacci che sfrutta le caratteristiche fisiche e meccaniche del tubo per suggerire, con l’ausilio del caso, forme organiche 13.

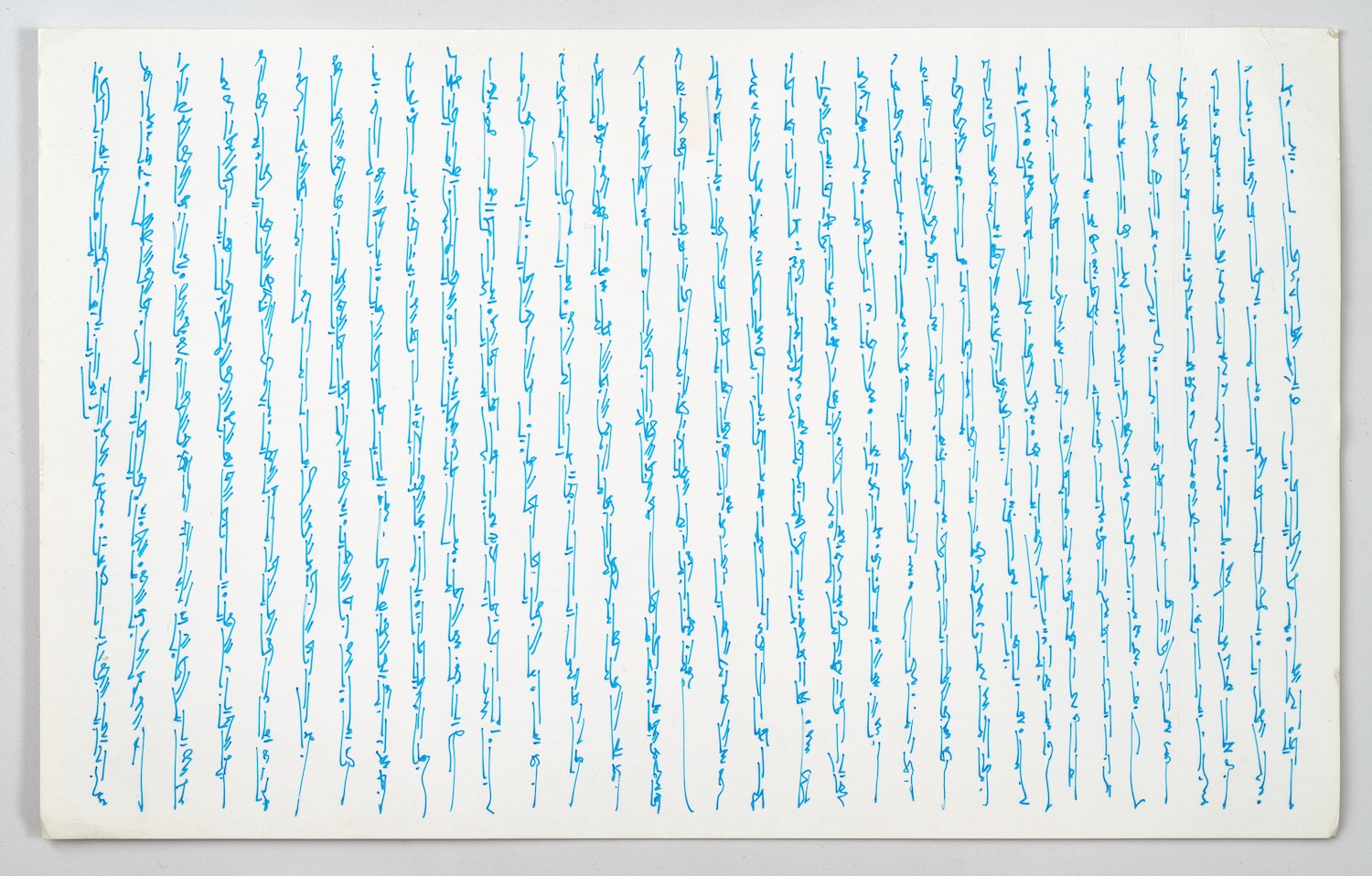

Il ruolo di primo piano svolto da Mari nelle vicende dell’arte e della critica italiana della seconda metà degli anni Sessanta si manifesta e chiarisce ulteriormente anche in relazione al suo attivismo politico che nel corso del 1968, con l’occupazione del Palazzo della Triennale e il rifiuto di partecipare sia alla 34a Biennale di Venezia che a Documenta IV si radicalizza ulteriormente. Si tratta di una presa di posizione naturalmente maturata in stretto rapporto con il clima di crescente tensione politica e sociale del tempo, ma che si dimostra comunque del tutto coerente con le riflessioni sul rapporto arte-industria sviluppate a partire dalla fine degli anni Cinquanta e mirabilmente riassunte, nei loro esiti, dal titolo di un documento redatto, insieme a Davide Boriani, Enrico Castellani e Manfredo Massironi, proprio nel 1968: Un rifiuto possibile 14. Questa scelta si riflette soprattutto nella successiva produzione artistica di Mari che, nel proseguire la sua guerriglia, abbandona l’idea di includere le ragioni della progettazione industriale nell’arte ma, come nota Casciani, “porta alla cultura del design ([…] spesso ridotto a pura esecuzione degli ordini dell’industria) la non-negazione della ricerca espressiva nella formazione dell’oggetto per la serie, e con essa la rivendicazione di una diversa dignità estetica per questo tipo di prodotto; così da essere il primo artista italiano a fare del suo lavoro di designer il luogo di concentrazione della propria poetica, fino a produrre una serie di oggetti d’uso che sono autenticamente opere d’arte” 15.