Guido Buzzelli ha incarnato nella storia del fumetto europeo un’oscillazione radicale fra tradizione e sperimentazione. La sua carriera è stata infatti quella di un pittore figurativo avviato a bottega come illustratore da Rino Albertarelli, passato al fumetto popolare d’avventura, tornato alla pittura, trasformato dalla rivoluzione formale degli anni Sessanta (di cui diventerà un simbolo) e, sul finire della carriera, transitato per il più canonico dei lavori possibili: disegnare le tavole di Tex Willer. La sua veemente espressività ha segnato un punto di non ritorno tra un’età dell’innocenza e la consapevolezza contemporanea, collocandolo ai margini, poi al centro, e infine di nuovo ai margini della produzione fumettistica novecentesca. Oggi, con Hugo Pratt, Guido Crepax, Dino Battaglia e Sergio Toppi, possiamo considerare Buzzelli uno dei maestri del fumetto d’arte (o “d’autore”) moderno. Eppure, fra quei maestri che sono ormai un riferimento imprescindibile per la storia della Nona arte, fu il più isolato: il “genio incompreso” del fumetto europeo, come lo ha definito di recente la rivista Les Cahiers de la BD[i].

Nato a Roma nel 1927 (nipote di un decoratore, figlio di un pittore e di una modella) già nel 1944 Buzzelli, dopo la morte del padre, inizia a mantenersi con il disegno. Grazie all’esperienza dapprima nello studio di Vittorio Cossio (Furio Almirante) e poi presso l’ormai celebre Albertarelli (già collaboratore de Il Balilla, direttore del Cartoccino dei piccoli, redattore a Le Grandi Firme, disegnatore per Topolino, Bertoldo, Marc’Aurelio e La Domenica del Corriere e autore di successo con Kit Carson, Dottor Faust e Capitan Fortuna), pubblica fumetti su testate come Argentovivo o Zorro e, nel 1952, firma Alex, il suo primo successo, incentrato su un pioniere spaziale che viaggia tra i pianeti in un lontano futuro. Nel 1954 decide di partire per l’Inghilterra. È l’inizio di una lunga stagione di lavori commerciali a larga tiratura, per il Daily Mirror o per gli innumerevoli albi di genere bellico, avventuroso o di “cappa e spada” targati Fleetway. Dopo un breve ma significativo passaggio in Spagna – «Non c’è volta che io vada a Madrid e che non passi dal Prado a rivedere i quadri di Goya», dirà a più riprese – nel 1960 torna a Roma, per consacrarsi alla pittura. Ed è allora che, tornando alle proprie radici culturali – la capitale, le tele, i ritratti – matura una nuova consapevolezza.

Nel 1965, preparando una mostra di dipinti e disegni per la galleria Il Babuino, la doppia pulsione fumettistica e pittorica genera un inatteso cortocircuito: «Il mio legame con il fumetto cambiò quando mi trovai a fare una mostra a Roma. Pensavo alla posizione delle tele, a quella delle immagini, alle sensazioni che volevo comunicare. Mi sembrava che tutto sarebbe stato più potente se ne avessi fatto un racconto. […] È dunque volendo perfezionare quel che volevo dire in questa mostra che ho intrapreso il mio primo fumetto, ovvero quello in cui ero io l’unico signore, essendone io stesso lo sceneggiatore»[ii]. La rivolta dei racchi, cui Buzzelli lavora tra il 1966 e il 1967, nasce dunque così, dalla scossa espressiva generata dal senso di un vuoto, una sconnessione tra pulsioni e linguaggi. Per gli editori italiani la novità dell’approccio – un fumetto nato senza alcuna committenza – è una sfida troppo difficile, e il risultato è drammatico: l’opera viene rifiutata. Sarà pubblicata solo in una piccola tiratura nel catalogo del Salone Internazionale dei Comics di Lucca del 1967, con prefazione di Mario Bologna. Ma se oggi a quelle pagine attribuiamo un enorme valore simbolico – fu il primo graphic novel italiano moderno, e il frutto di una metamorfosi artistica che influenzerà, con la forza di un manifesto sotterraneo, la nuova identità autoriale dei fumettisti[iii] – all’epoca generarono un silenzio assordante. Quando il direttore di Charlie, Georges Wolinski, scopre a Napoli La rivolta dei racchi ne resta folgorato e decide di pubblicarla in Francia, dando impulso al “nuovo Buzzelli”. Tra il 1970 e il 1980 l’artista romano pubblica per varie riviste francesi quasi settecento pagine. E il seme della sua Rivolta farà fiorire disegni e racconti tra i più poderosi del secondo Novecento italiano, come quelli della sua Trilogia: Rivolta, I labirinti (1971) e Zil Zelub (1972) – riportata alle stampe nel 2017 da Coconino Press in un’edizione, finalmente, attenta anche alla qualità della riproduzione grafica.

La rivolta dei racchi racconta una disturbante lotta fra clan di un mondo primitivo. I Belli vivono in superficie e passano il tempo negli agi, tra sesso, frivolezze e guerre per futili motivi. I Racchi vivono nel sottosuolo, deformi nel corpo ma anche nello spirito e nelle espressioni. I Racchi sono non solo i soldati e la forza lavoro dei Belli, ma i loro animali da compagnia, legati al guinzaglio come cani. Sono schiavi. A “liberarli” sarà il racchio Spartak, buffone di corte dei Belli e alter ego dell’autore. Ma la rivolta sarà inutile: il caos, la violenza e l’inettitudine genereranno nuovi conflitti sanabili solo con un ritorno all’ordine, temperato da blande concessioni. I Racchi torneranno ad essere dominati. Quello è il loro destino.

I labirinti è invece ambientata in un mondo post-apocalittico, abitato da sopravvissuti, divinità e scienziati che tentano manipolazioni genetiche tra uomini e animali. Ancora una volta si scontrano visioni e civiltà all’opposto, con esseri perfetti che operano per creare – illusi – un mondo migliore. Ancora una volta, la ricerca della perfezione passa attraverso e si specchia nel mostruoso, e il segno di Buzzelli rispetta la regolarità della suddivisione grafica in tre “strisce”, ma si avvita in tratteggi nervosi che, nelle scene più intense, si fanno matasse di linee isteriche, in grado di pervertire la tradizionale pulizia compositiva delle tavole.

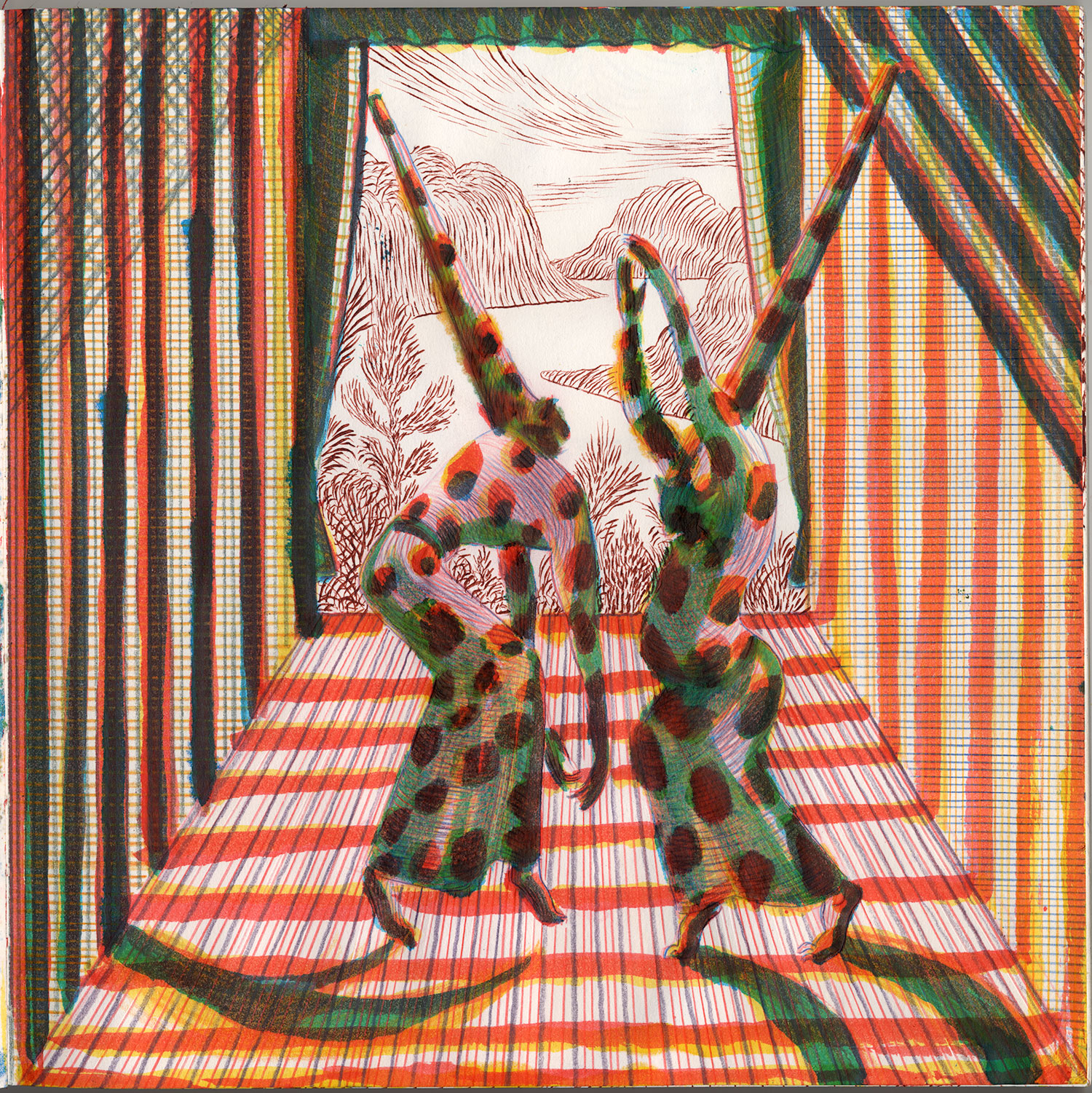

In Zil Zelub – anagramma dell’autore, e forse la sua opera più personale – il protagonista si sveglia scoprendo di aver perso il controllo dei propri arti. Le sue gambe, braccia e torso si sono fisicamente staccati dal corpo, e se ne vanno incredibilmente in giro vivendo di vita propria. Per curarsi dalla sua condizione di freak, Zil si rivolge a un chirurgo, a un chiromante, a uno psicanalista e a un cinico amico politico che, invece, “vende” lo strano caso-Zelub a un ambiguo uomo d’affari, la cui azienda chimica è responsabile della diffusione di una strana invasione: una massa di uccelli di plastica. Nella società perversa tratteggiata da Buzzelli, il destino di Zil e del suo tentativo di riprendere il controllo del proprio corpo sarà quello di essere sconfitto, impossibilitato a fuggire dai propri incubi.

In un Occidente che, per l’autore, si presenta ormai afflitto dal sudiciume del consumismo e dalla devastazione delle più diverse illusioni etiche – marcando così la propria grande distanza da una visione progressista della lotta di classe, dominante ai suoi tempi e per la sua generazione – le storie di Buzzelli sono apologhi sulla modernizzazione disegnati con incredibile virtuosismo naturalista. Il suo stile si nutre di un approccio figurativo, certo, eppure le pulsioni stravaganti e le ricerche formali lo hanno reso vicino al teatro patafisico, al cinema di Buñuel e ai disegni grotteschi ed espressionisti di Francisco Goya. Come scrisse Michel Grisolia, Buzzelli è stato una sorta di “Michelangelo dei mostri”[iv]. Ma in quest’universo di antropologie disumane esiste un primus inter pares, ed è l’autore stesso: al centro della varia disumanità descritta nelle opere che dalla Trilogia arrivano ad Annalisa e il diavolo (1973), L’intervista (1975) o L’Agnone (1977), c’è proprio Buzzelli, filtrato dalle molteplici maschere, tragicomiche, con cui si è autorappresentato in scena.

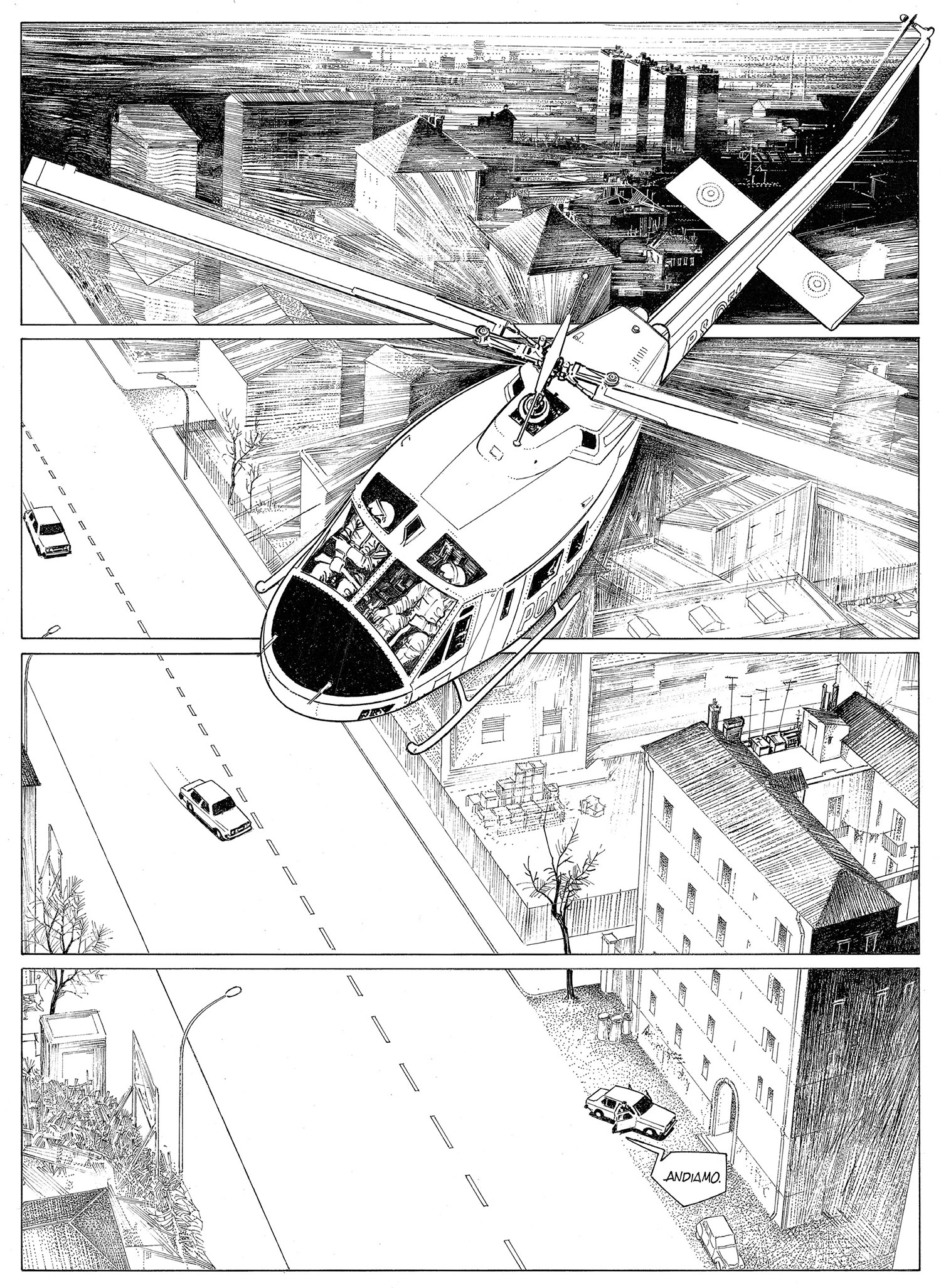

Dall’eccentrico e seminale gesto espressivo della Rivolta dei racchi – un lungo fumetto nato senza commissione, per “piacere personale” come disse Wolinski – e dai mostri della ragione che lo sostanziavano, Buzzelli si è dunque affermato come un fumettista impossibile da collocare in una singola casella editoriale. Un fumettista inequivocabilmente e programmaticamente schizofrenico: da un lato, professionista dell’avventura naturalistica; dall’altro, alfiere di un fumetto “irregolare” – persino sregolato, iconoclasta – sia nell’immaginario sia nella composizione, in pagine caotiche, implose, sfilacciate. Quando nel 1988 esce Tex il grande!, primo volume della collana speciale voluta da Sergio Bonelli Editore per offrire interpretazioni “d’autore” a Tex, il coinvolgimento di Buzzelli pare logico – la sua abilità nel disegno accademico dei cavalli, il suo statuto di emblema del Fumetto d’Artista – ma problematico: l’effetto potrebbe essere quello di un “disturbo di personalità” per l’icona. La solidità del ranger bonelliano rischiava di uscire sfibrata dallo scontro con la duplicità buzzelliana. Eppure, questo non accadde. Perché la personalità di Buzzelli trovò in Tex una pista che, insieme all’adesione alle regole dell’icona, lo condusse a una ricomposizione della sua schizofrenia artistica.

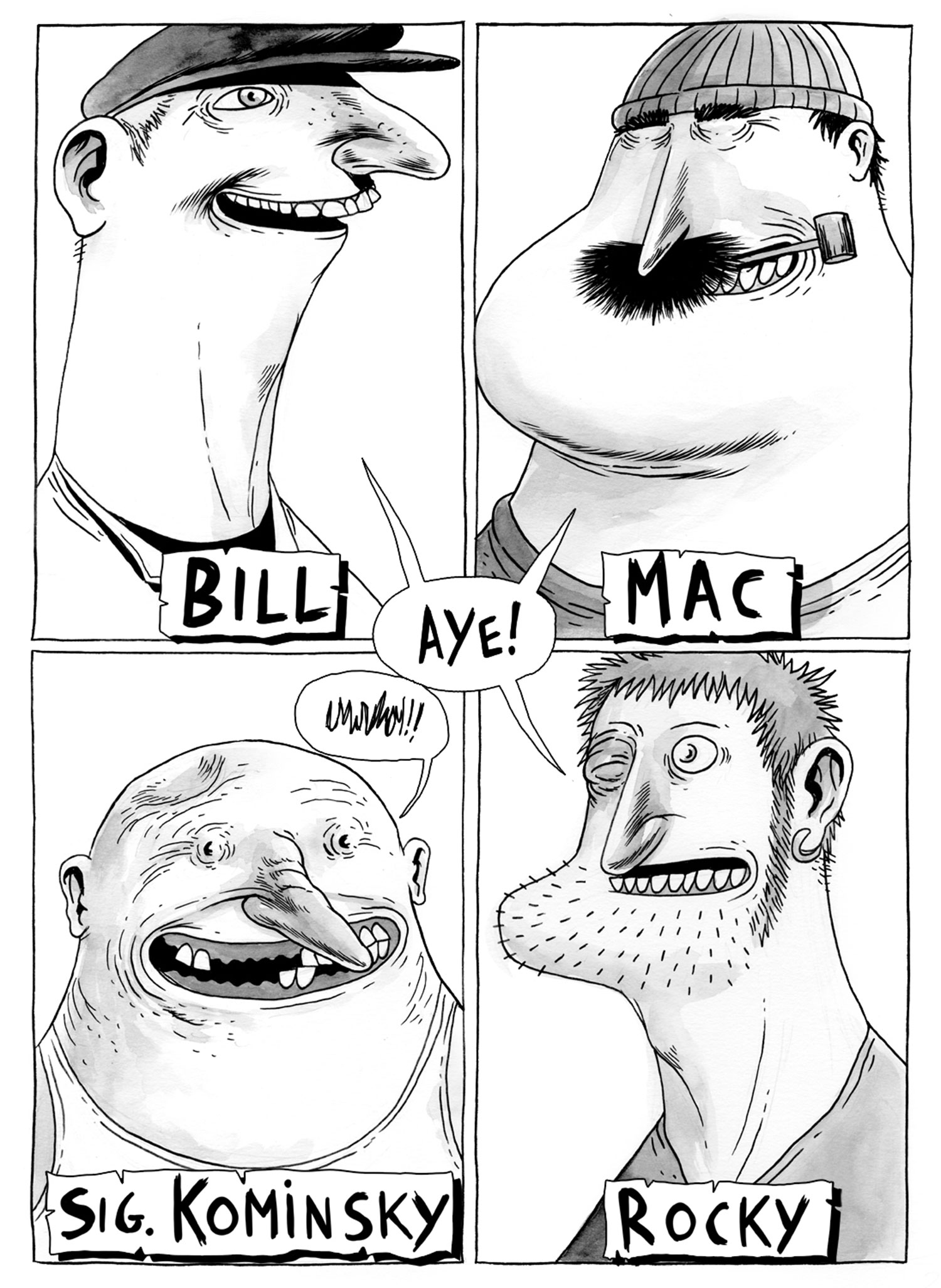

Nel “Texone” di Buzzelli, infatti, il versante grafico riesce a suggerire una dimensione inattingibile: la sensazione delle pulsioni “vere” di un protagonista della finzione. Diversamente dal solito, in questo volume domina il buio. Un buio che è non solo assenza di luce, ma presenza di una coltre di materia – fisica e grafica – che determina un’atmosfera di imperfezione, sudiciume e sporcizia. Sono i detriti umani e sociali che Buzzelli ha messo al centro delle sue parabole disilluse, in cui canta il disfacimento – fisico, grafico, morale – di una civiltà attraversata dalla barbarie, cinicamente e non senza paradossi. Ma soprattutto, Buzzelli ha agito sul suo più caratteristico campo d’azione: il corpo. Poeta del deforme nel fumetto, Buzzelli pratica nel Texone quella stessa tensione a indagare nei corpi i segni della paradossale degenerazione che racconta e, talvolta, incarna “autobiograficamente” nella sua opera. Tra i personaggi incontriamo boscaioli sporchi e arruffati, della cui barba poco e male curata siamo condotti a notare ricci e macchie, peli “selvaggi” posti su facce che negli avversari divengono ancor più, lombrosianamente, quelle di mostri sociali, vittime di una subalternità che li ha abbandonati ai peggiori istinti. E poi c’è il volto. In quegli ambienti bui, sporchi e agitati, il volto del ranger è il solo, in alcuni primi piani, ad apparire plasticamente perfetto. Nelle mani del principe del “brutto” nel fumetto, il volto di Tex è – in poche, ma nitide vignette – bello, compiuto, volitivo, pulito. Massima contraddizione tra i detriti oscuri del tratteggio – e del mondo – buzzelliano, il volto dell’icona del fumetto di massa rischia così di apparire luminoso.

Da Zil Zelub a Tex, la rivolta di Buzzelli è stata dunque una lezione davvero intensa: usare il fumetto per dare spazio alle pulsioni più contraddittorie – dell’artista, dei personaggi di finzione e dello stesso linguaggio artistico praticato.