È da un po’ di tempo che mi capita di pensare sott’acqua. In realtà non è poi così tanto, è da circa tre mesi che lo faccio. Solitamente, il mercoledì e il venerdì mattina, tra le otto e mezza e le nove e un quarto. Sott’acqua si pensa a saltelli. Ogni tre bracciate sei costretto a riprendere fiato e a risalire. Quando poi ti reimmergi cerchi di ripescare i pensieri, e, a volte, non li ritrovi.

Il lavoro di Nicola Martini assomiglia a quegli slittamenti di stato che non mi consentono di formulare lunghi pensieri sott’acqua. La sua pratica sembra collocarsi, esattamente, in quello stadio mediano in cui è all’opera un principio di transizione. L’artista lo insegue, lo percorre, lo interroga, poi, lo intensifica, ma è soprattutto grazie a una radicale esperienza della materia che è capace di consegnarci i contorni imprecisi di quest’intervallo paradossale.

Martini è solito descrivere il suo corpo a corpo coi materiali come un rito, una ripetizione di gesti e azioni compiuta mediante un insieme di regole. Tuttavia, sebbene l’artista assecondi un complesso di norme – mi verrebbe da dire un linguaggio – che gli permette di dialogare con le entità fisiche che plasma, ricolloca, riposiziona, credo che il termine più adatto per cogliere l’essenza della sua pratica non sia rito, ma avventura. Questa deviazione nominale ci permette di ribaltarne la fissità, la sicurezza, ma, soprattutto, ci/lo espone al rischio: sconfessa la rassicurante e ripetitiva modalità del rito, apre le azioni a una possibile perdita di controllo, a una possibile assenza di fine. “L’avventura”, ha scritto Giorgio Agamben, “non si situa né solo in un testo né soltanto in una serie di eventi, ma nel loro coincidere – cioè cadere insieme”. Il carattere precipuo di questa caduta assume contorni radicalmente opposti al pathos heideggeriano dell’esser-gettato, ricollegandosi, piuttosto, a quella avventurosità sonnambolica che Oskar Becker ha definito come l’esser-portato. Non pensate però a un peso, a un fardello da sostenere, perché l’espressione esser-portato è qui da associare, seguendo ancora la ricostruzione agambiana, alla “peculiare mobilità priva di pesantezza del firmamento secondo la concezione antica delle sfere celesti”. Si tratta, cioè, “di un’esperienza vitale in cui a orientarci non è la situazione a cui siamo consegnati, né il compito che dobbiamo assumere, ma un’assoluta mancanza di peso e di compito”. Quasi come guidato dalle affordance interne dei materiali impiegati, Martini collabora con le loro proprietà fisiche per costruire ambienti dal carattere transitorio e rivelatorio.

Nel 2013, in occasione della personale “Sippe”, l’artista interviene negli spazi milanesi di kaufmann repetto rivestendo l’architettura interna con una tipologia di asfalto fotosensibile, il bitume di Giudea. Questa particolare sostanza si altera e si schiarisce in relazione all’intensità dei raggi luminosi che la investono. Martini coinvolge in questo processo anche una serie di moduli scultorei realizzati in cera microcristallina e vetro con sabbia quarzifera: posizionati nell’ambiente espositivo, questi blocchi di materia agiscono da filtro tra la luce che penetra dalle ampie vetrate e l’asfalto fotosensibile applicato alle pareti, contribuendo alle modificazioni fisiche dello spazio circostante. La scelta del bitume di Giudea, inoltre, non è solo funzionale all’ottenimento di questo processo, ma ha anche delle ragioni storiche, che ci riportano alla nascita della fotografia (questo materiale, infatti, è stato impiegato da Nicéphore Niépce, nel 1826, come emulsione fotosensibile per l’ottenimento di una delle prime impressioni fotografiche). Di fatto “Sippe” è, assieme, ipostatizzazione di un evento e archeologia visiva dell’ambiente-galleria: ne rivela segni passati, cicatrici, fratture, crepe, superfetazioni, passaggi di stucco e cancellature di gomme.

Coniugando idealmente una linea poverista – nella ripresa di una tensione performativa e di un’impermanenza insita nei materiali di produzione – e un’attitudine relazionale – riconducibile alla presa in considerazione degli spazi e dei tempi d’esposizione come campi progettuali – Martini trasforma così la mostra in una sorta di organismo vivente, autonomo rispetto al suo autore, seppur originariamente compromesso con la volontà di quest’ultimo. L’apparente uscita di scena dell’artista non vuole essere un tentativo – d’altronde da sempre fallito – di minare in qualche modo la centralità dell’autore, quanto un ulteriore strumento a favore di una pratica che si attesta su un livello infrastrutturale, per intensificare e rendere quindi tangibile un tipo di agentività non umana – prima di allora non prontamente rilevabile. L’infrastrutturalismo, ha scritto John Durham Peters, è una “dottrina delle cose ancora da capire che scorrono sotto il nostro mondo”. Possiede una fascinazione per il mondano, il banale, per le entità che si ritirano e che sacrificano la propria visibilità a favore di altre. È una teoria del sottostimato, eppure presente. Ma è soprattutto una teoria che ci consente di ripensare il concetto di medium così come ci è stato affidato dalla tradizione critica. “L’idea che i media siano ambienti”, ha sostenuto lo studioso statunitense, “può essere capovolta: gli ambienti sono anche media”. Nelle scienze biologiche, infatti, il termine fa riferimento al gel e ad altre sostanze impiegate per la crescita delle colture ed è seguendo una simile accezione che “possiamo considerare i media come ambienti abilitanti che forniscono habitat a diverse forme di vita, inclusi altri media”.

D’altronde, la nozione in questione, come ha rilevato un’ampia letteratura, è stata raramente associata agli strumenti di comunicazione, agli apparati tecnologici e alle opere d’arte prima del Novecento: la sua origine è legata al concetto aristotelico di metaxu. Per Aristotele, affinché sia possibile la percezione visiva è “necessario che esista un mezzo [metaxu]”, un elemento intermedio in cui ha luogo il sensibile: “se qualcuno appoggia l’oggetto colorato sull’occhio non riuscirà a vedere nulla”. È questo stesso metaxu, come afferma Emanuele Coccia riprendendo il passaggio aristotelico, “a offrirci tutte le nostre esperienze, è questo stesso medium a secernere instancabilmente luce e colore, suono e odore […] Nel grembo di questo medio gli oggetti corporei divengono immagini e possono così agire sui nostri organi percettivi”. Sarà il filosofo scolastico e alchimista scozzese Michele Scoto, intorno al 1225 – e in seguito Tommaso d’Aquino – a tradurre con il latino medium il metaxu aristotelico.

Sebbene quest’originaria accezione sia stata sostanzialmente ignorata dalla teoria e dalla critica d’arte – che ha preferito parlarne in termini prescrittivi e normativi –, l’interpretazione ambientale del termine percorre sottotraccia tutto il Novecento, come una sorta di basso continuo: appare in Benjamin ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica quando il teorico berlinese associa il concetto al “modo secondo cui si organizza la percezione”; è presente nelle riflessioni di un filosofo della tecnica solo recentemente riscoperto come Gilbert Simondon; inizia a sistematizzarsi soprattutto con Neil Postam e la media ecology, serpeggia già nella Galassia Gutenberg di Marshall McLuhan. Più recentemente la ritroviamo nell’atmosferologia di Gernot Böhme, Herman Schmitz e Tonino Griffero, e nel concetto di partage du sensible sviluppato da Jacques Rancière.

Questa costellazione teorica ci offre degli strumenti utili per indagare un lavoro, come quello di Martini, che si dà, precisamente, in quanto logica organizzativa che orienta e determina il sensibile, pur intervenendo su un piano infrastrutturale. Come i media elementali di cui parla Durham Peters, le opere dell’artista rappresentano configurazioni di elementi dotate di un proprio peso specifico nell’articolazione del nostro rapporto col mondo; media in quanto “bacini e ambienti, contenitori di possibilità che ancorano la nostra esistenza e rendono possibile ciò che stiamo facendo”.

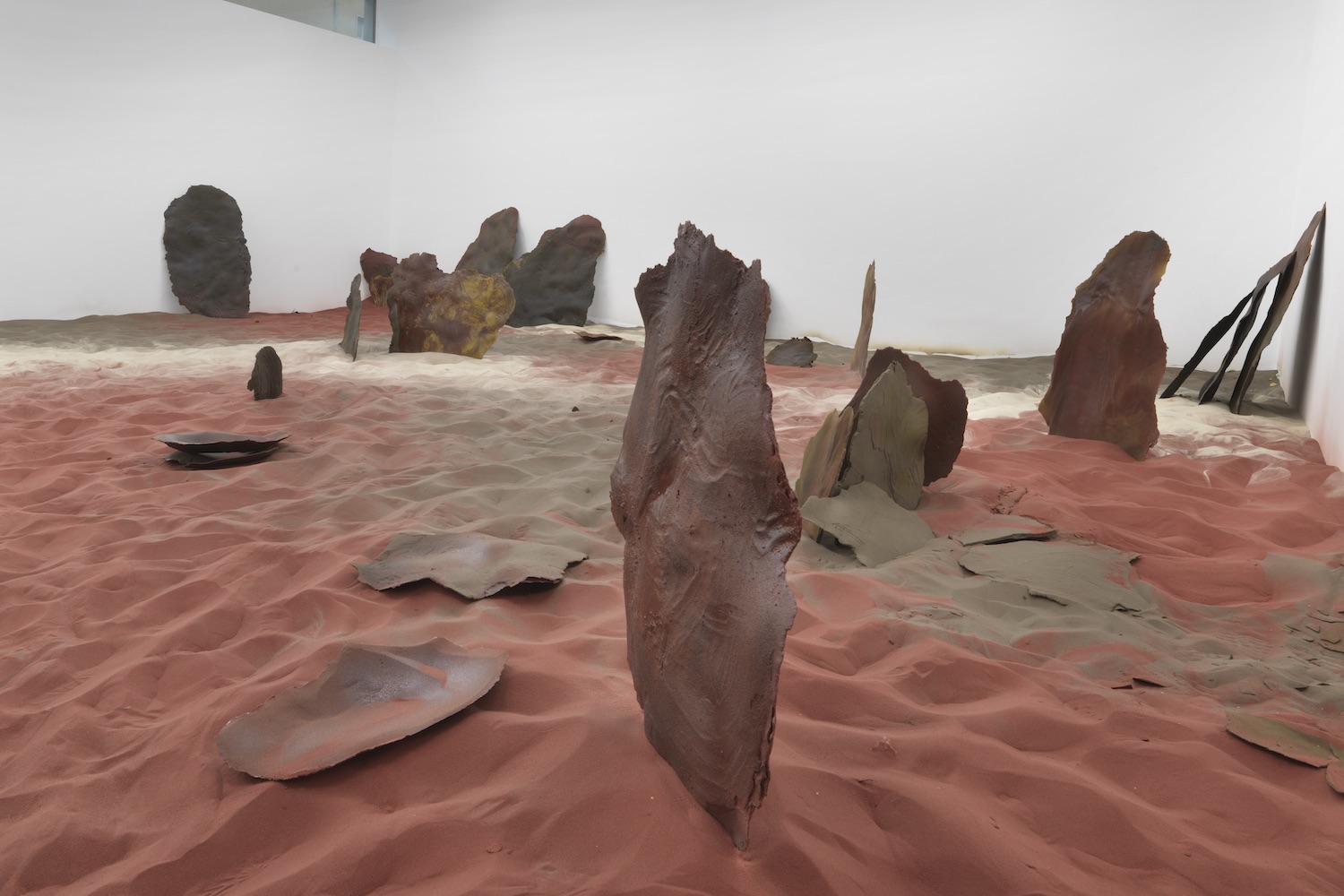

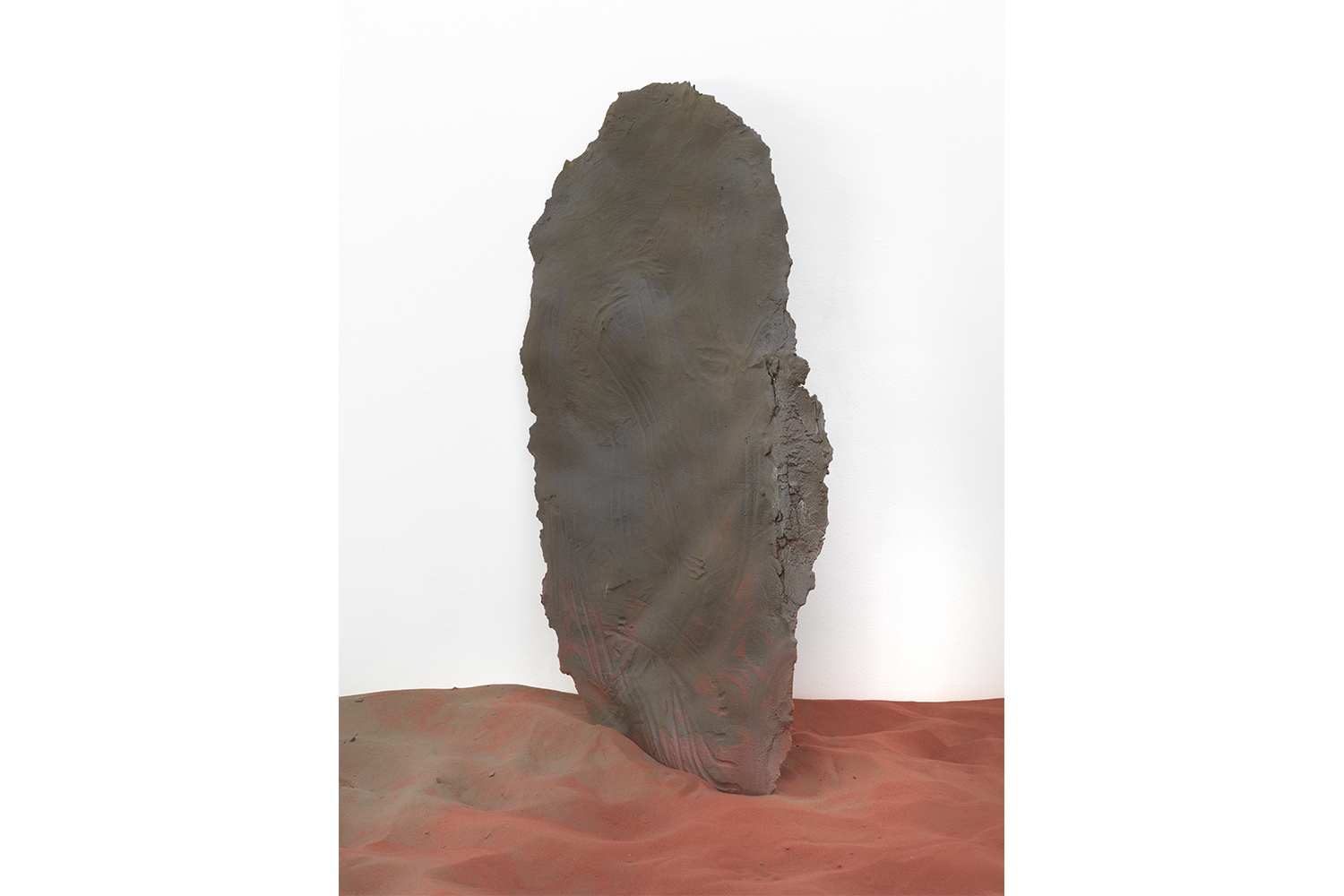

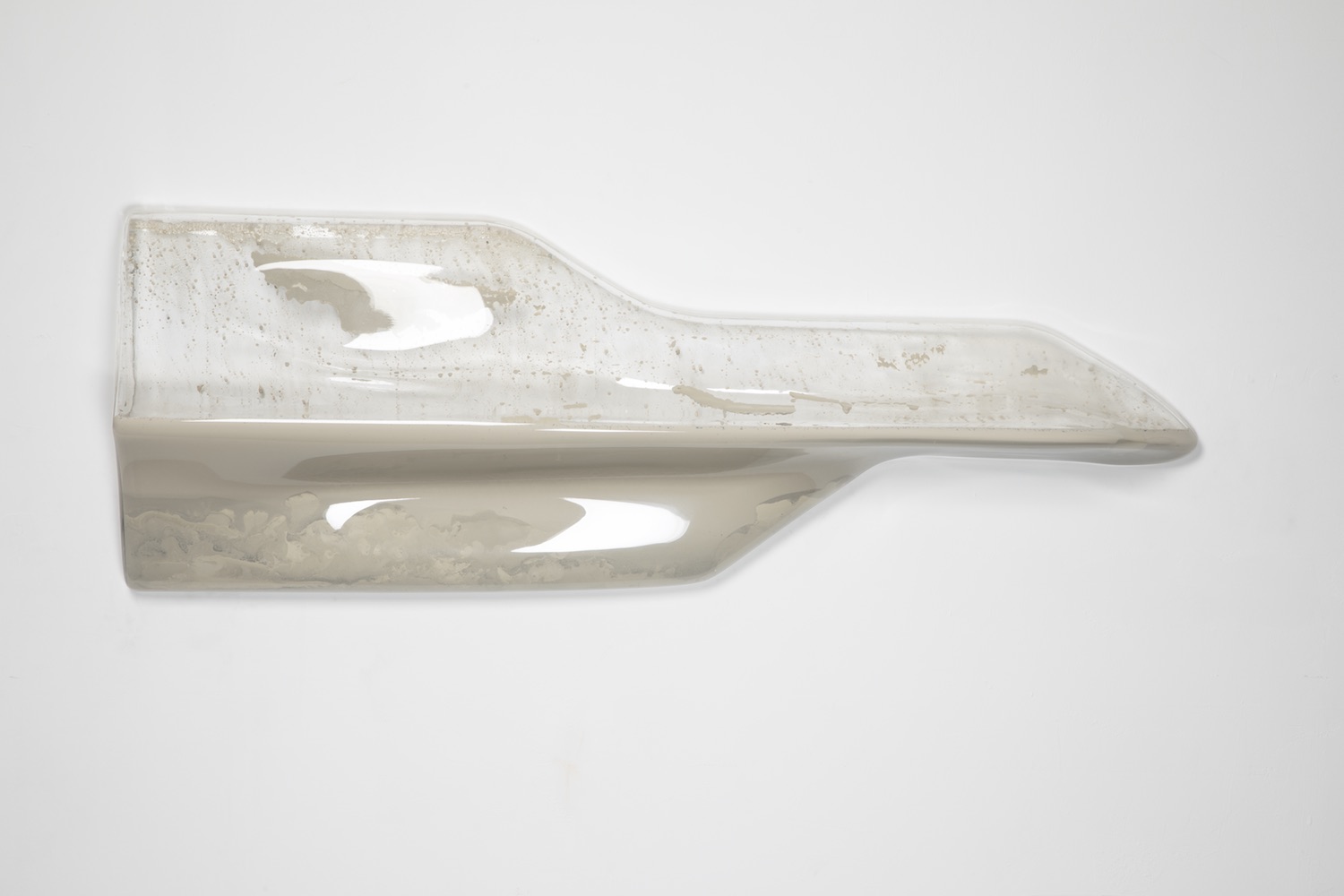

Nella recente personale “MOLTEN” (2018), ad esempio, allestita nel seminterrato della galleria berlinese Dittrich & Schlechtriem, Martini posiziona venti tonnellate di sabbia quarzifera rivestita di resina felonica termoindurente: ogni mattina, prima dell’apertura e in tarda serata, alla chiusura della galleria – sempre in assenza di pubblico – cuoce con una torcia a gas alcune porzioni di sabbia e issa le croste generate dalla combustione sulla superficie granulosa. Gli interventi scultorei che si stagliano sul pavimento sono così, a tutti gli effetti, la documentazione cromatica e fisica dei differenti passaggi materici, temporaneamente condensata in un artefatto dal profilo irregolare, vagamente lunare. Ci troviamo di fronte un paesaggio post-apocalittico colpito da una catastrofe senza nome. “MOLTEN” è un luogo metamorfico, costellato da forme eterogenee; è un ambiente-archivio instabile pronto ad accogliere future modificazioni; è un palinsesto provvisorio informato da una contingenza radicale, perché ha registrato le alterazioni di stato dovute all’attività della fiamma ossidrica e ha conservato le tracce delle azioni del pubblico che lo ha navigato. Il suo statuto, in fondo, è precisamente descritto dal titolo “MOLTEN”, che rimanda alla transizione della fusione e indica quell’intervallo di tempo in cui la materia passa da una condizione all’altra, senza poter essere pienamente ascritta allo stato liquido o allo stato solido. È la stessa frazione di tempo condensata nei due contenitori in vetro acrilico termoformato installati alle pareti dello spazio, Clear Murk I (2018) e Clear Murk II (2018). Questi oggetti custodiscono miscele di acqua demineralizzata con argilla rossa a varie densità, grafite e minerali metallici, in una fase di moto perenne: le situazioni interne di coesione, infatti, cambiano ogni volta che vengono reinstallati o movimentati, o a seconda degli sbalzi di temperatura dell’ambiente in cui si trovano.

Le ultime produzioni dell’artista, Testimoni (2019), proseguono la circoscrizione e la riduzione di campo operata tramite le forme scultoree appena descritte, e aggiungono un tassello ulteriore alla sua ricerca. Per Testimoni, infatti, Martini ha macinato alcuni dei suoi lavori prodotti tra il 2012 e il 2018 e ha raccolto le polveri residue in una serie di contenitori oblunghi, dai colori diversi. Si tratta di reliquiari in potenza che esprimono un’operazione duplice: da un lato, si riagganciano all’etimologia del termine “testimone”, che incrocia quella di “martire” e rimanda quindi al “sacrificio” delle opere precedentemente prodotte; dall’altro, manifestano, all’interno di uno stesso ambiente ridotto, la collisione tra temporalità differenti. In queste urne silenziose la ripresentazione di un passato fatto a brandelli non assume affatto un carattere spettrale o nostalgico – Mark Fisher avrebbe detto “hauntologico” –, ma, piuttosto, si lega ancora a quell’incessante e costante collasso della materia. Le cristallizzazioni provvisorie degli slittamenti di stato di Martini – le sue opere appunto – non aspettano altro che tradirsi, riformularsi, rigenerarsi, ancora una volta. Infondo, è sempre la stessa identica convinzione che ha guidato l’artista nelle sue avventure. E assomiglia molto a un ritmo, a un battito, a una mutabilità fondamentale: quest’energia originaria pare rivelarsi soltanto in alcuni brevi momenti intermedi.

Come quando il mercoledì e il venerdì mattina, tra le otto e mezza e le nove e un quarto, emergo dall’acqua per riprende fiato, e sono costretto a pensare a saltelli.