“Il signor Treehorn tratta gli oggetti come donne, lo sapeva?”

– Jeff “Drugo” Lebowski, ubriaco

Pare che alla metà degli anni Cinquanta Jasper Johns e Robert Rauschenberg si guadagnassero da vivere allestendo le vetrine di Tiffany & Co, sulla Fifth Avenue a New York. Pare anche che si vergognassero di questo impiego “commerciale” e che, per questa ragione, operassero sotto lo pseudonimo di “Matson-Jones Custom Display”. Dietro il loro coinvolgimento c’era Gene Moore, visionario direttore artistico statunitense che servì Tiffany dal 1955 al 1994. Moore era un personaggio eclettico, risoluto, poliedrico. Rivoluzionò gli allestimenti vetrinistici concependoli come piccole quinte sceniche capaci di far convivere oggetti quotidiani e raffinati gioielli. Traeva ispirazione dalle composizioni di Debussy, ma amava le forme dei bulloni “Ace Hardware”. Si racconta che alla metà degli anni Sessanta, durante un’interruzione del servizio idrico a New York, fece sostituire l’acqua delle fontane esposte in vetrina con tredici casse di gin. Era solito utilizzare il motivo del bicchiere rotto per richiamare la fragilità del cristallo. Quando il 10 settembre 1984 un passante entrò in negozio chiedendo se si fossero accorti di avere un bicchiere rotto in vetrina, Moore gli indicò un martello e confessò di aver commesso il danno.

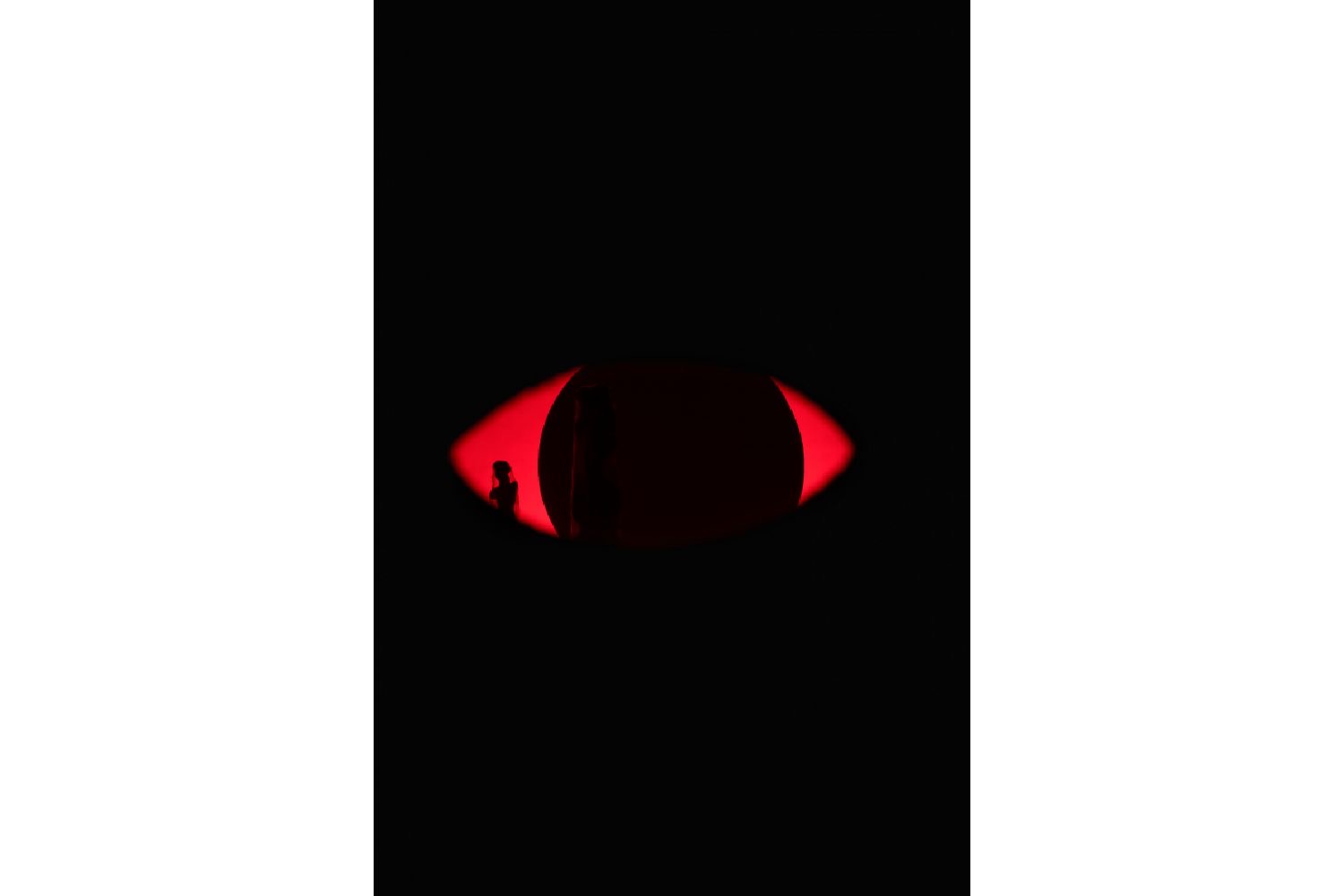

Il nuovo lavoro filmico di Anna Franceschini, Did you know you have a broken glass in the window? (2020) – presentato negli spazi milanesi di Vistamarestudio –, muove proprio da questo episodio. L’omaggio a Moore è dichiarato sin dalle prime immagini: due mani rivestite da guanti scuri aprono una zip in tessuto svelando un unico bicchiere in cristallo, disposto centralmente e disteso sul lato lungo 1. Dopo qualche secondo, irrompono nuovamente le mani, e completano la composizione con altri bicchieri. Poi una di loro afferra un martello. Un colpo preciso. Si allontana lentamente. Il bicchiere in frantumi continua a oscillare.

Le inquadrature che si susseguono sembrano scimmiottare stereotipi e immaginari condivisi. Assicurate dietro membrane di plastica e posizionate su piedistalli di polistirolo le statue in miniatura della Nike, del David, della Venere di Milo, esibiscono una classicità esasperatamente casta, immobile, composta. Due lenti di ingrandimento ne falsificano i volumi, distorcendone le linee e sfocandone i contorni. Una maschera nera si interpone tra il display e la camera da presa, avvicinandosi sempre più all’obiettivo. Riappare la mano iniziale a sottrarre il David. Le luci si spengono, le altre statue scompaiono. La nuova scena è immersa in un arancio ambrato. Dall’alto qualcuno fa cadere della sabbia, mentre il busto di Nefertiti prosegue imperterrito il suo moto antiorario. E ancora altri busti, props da esposizione. Ruotano sempre, senza motivo, non mostrano nulla.

Ne avrebbe potuti fare altri cento. Altri cento display come questi. Non sono storie, racconti, drammaturgie. Non presentano alcun andamento narrativo, nessuna progressione. Sono negoziati continui tra le cose e quello stesso sistema che ne permette la visibilità. Assomigliano più a saggi visivi sulla natura dell’occhio. Queste immagini di Franceschini ci conducono al cuore di una pratica che sembra concepita per far girare a vuoto i meccanismi di un preciso modello enunciativo. Gran parte dei suoi lavori – dai film alle performance, dalle composizioni scultoree ai progetti editoriali – abbracciano il display non solo come complesso di norme da alterare, rimodulare, ricalibrare, ma anche come l’arma più efficace per innescare questo processo. Prima di approfondire le implicazioni connesse alle operazioni dell’artista è allora utile chiarire l’accezione con la quale adoperiamo la nozione di display.

La varietà degli ambiti disciplinari in cui questo termine è stato adottato – dall’exhibition design ai film studies, dalle pratiche curatoriali alla teoria dei media – assieme alla sua ambiguità semantica, ci segnalano una complessità difficilmente approcciabile se non alla luce di una specifica prospettiva. Seguendo la traiettoria già proposta da Mary Anne Staniszewsky – in uno dei primissimi studi incentrati sulle potenzialità strategiche del display espositivo 2 – intenderemo questa nozione come quell’insieme di linee di forza capace di orientare e determinare sia i meccanismi di visione che i processi di soggettivazione. Da quest’angolatura, il display sembra dunque assumere lo statuto di “dispositivo”, nell’accezione foucaultiana, proprio per la sua capacità di configurarsi come sistema regolativo e disciplinare 3.

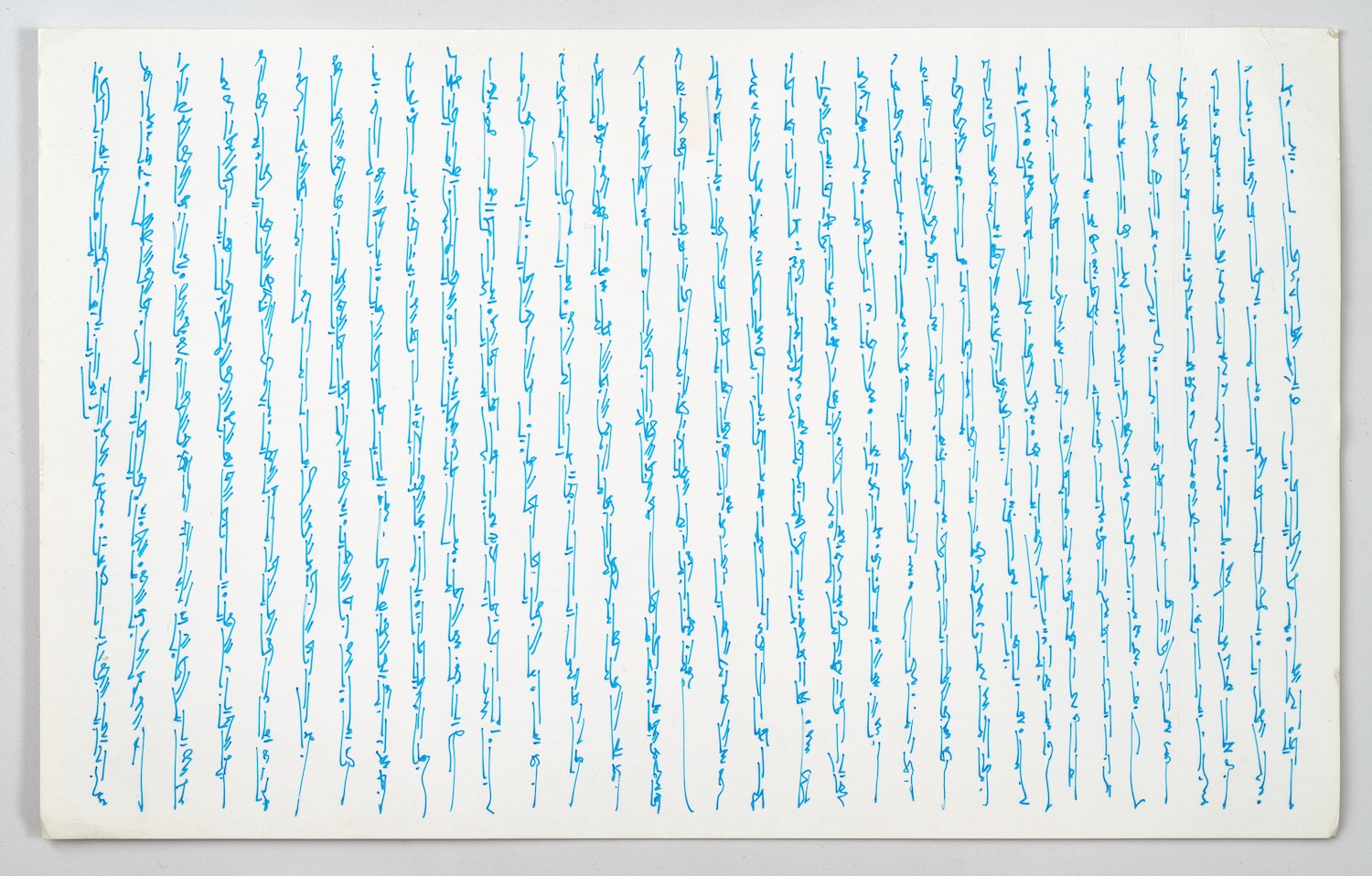

La tattica che Franceschini adotta per riscrivere presupposti e finalità di quello che appare come uno dei più pervasivi apparati del moderno, sembra legata a una modalità essenzialmente queer. Si struttura come una pratica della devianza, della complicazione della differenza – proprio sulla scia di quella dislocazione del genere inaugurata da e Judith Butler e Teresa De Lauretis 4. Sospinti dalla stessa logica anti-essenzialista che informa la rottura del contratto etero-normativo, i suoi display palesano una fondamentale critica alle politiche dell’identità. La ragione per la quale non adottiamo la formula display-queer è che non ci stiamo riferendo a una pratica curatoriale, o a una modalità allestitiva, intenta alla riprogettazione del congenito binarismo dei tradizionali spazi d’esposizione e/o all’inclusione di soggettività, sessualità e culture marginalizzate 5. Piuttosto, seppur slegandola dal suo ambito di formazione concettuale, stiamo riprendendo una precisa operatività della queerness, che poggia su un equilibrio non pacificato, transitorio, precario e quindi suscettibile di future modificazioni. Queering-display sta infatti a indicare due “movimenti” distinti, ma intimamente compromessi: il primo è lo svelamento del carattere strategico del display-dispositivo; il secondo, invece, riguarda la sottrazione delle componenti in gioco a quella morsa che tende a identificarle in quanto entità stabili, reificabili e pronte all’uso.

Questo “duplice movimento” si manifesta nella particolare condizione che assumono gli oggetti all’interno dei lavori dell’artista. Gli elementi delle messe in scena di Franceschini sono coinvolti in un processo performativo simile a quello del drag, un processo che parodizza, esaspera, reitera un set di significati preventivamente stabiliti, ma che, allo stesso tempo, ne mette in evidenza la convenzionalità. “Nell’imitare il genere”, ha scritto Butler, “il drag rivela implicitamente la struttura imitativa del genere stesso, nonché la sua contingenza” 6.

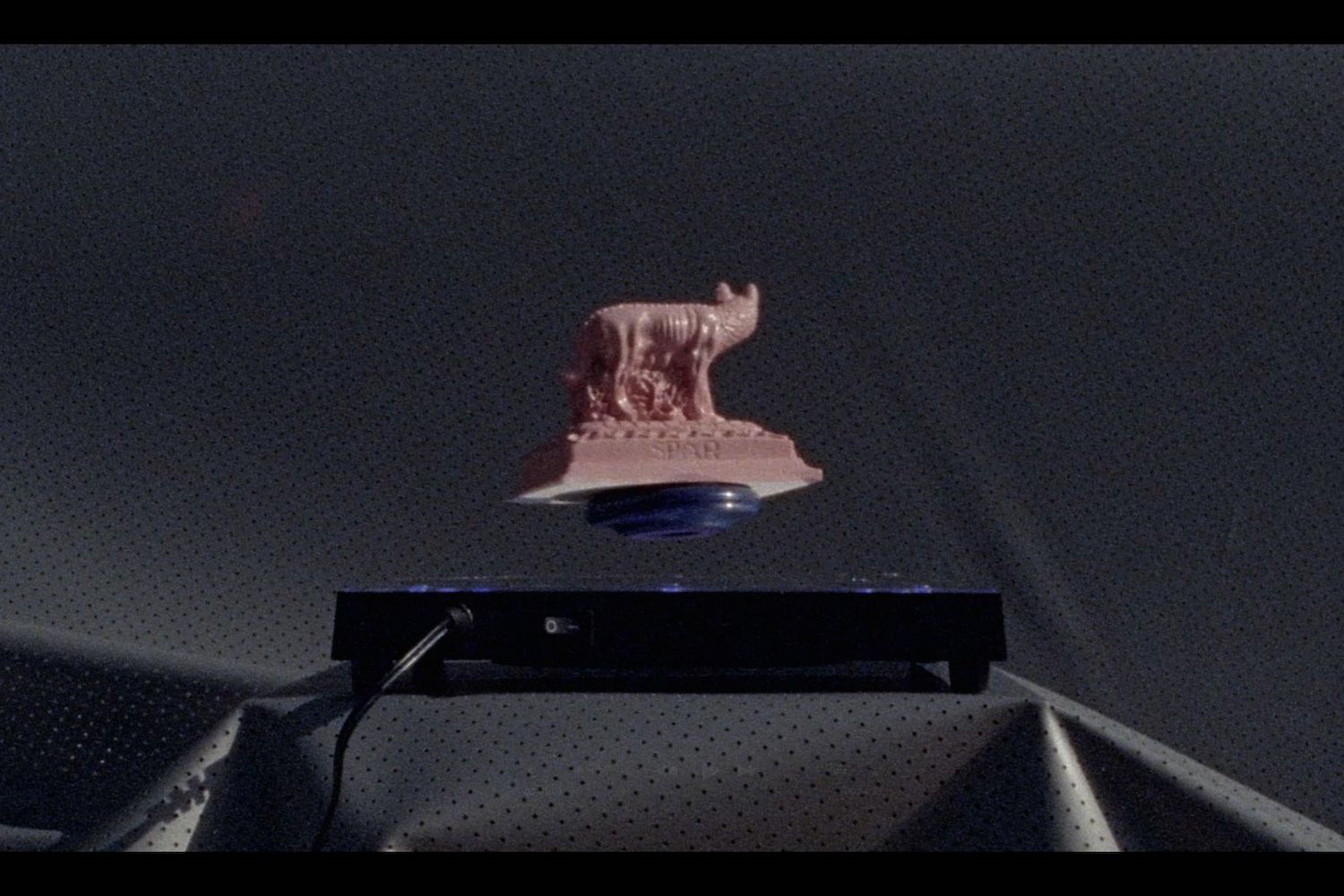

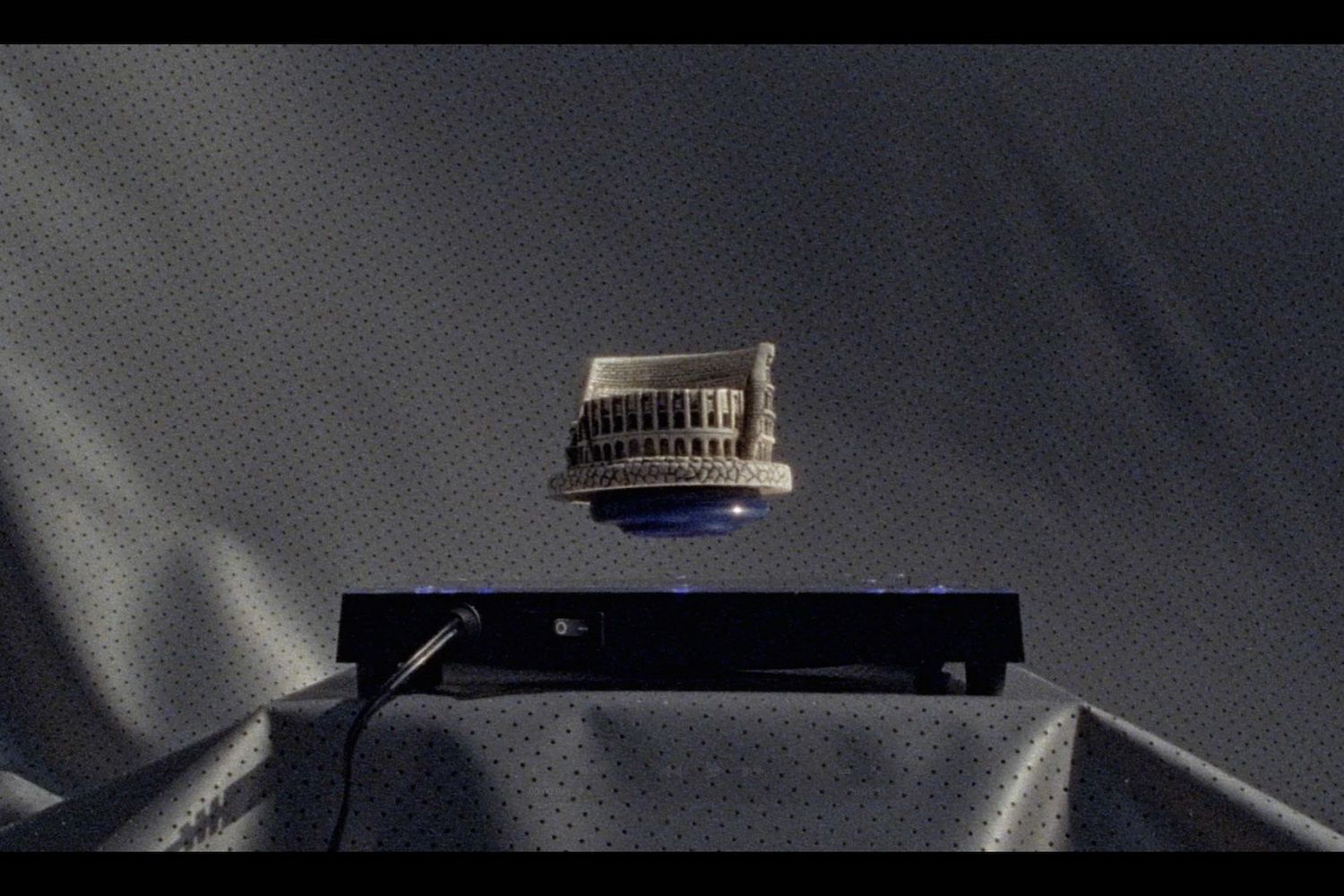

Il catalogo oggettuale dell’artista è allora composto da un esercito di oggetti-drag, un esercito di “identità senza essenza” 7, che esibiscono la loro iscrizione all’interno di un modello normativo nel momento esatto in cui l’abbandonano. Nel video TU SEI LA NOTTE (2018), ad esempio, presentato in una forma installativa alla Galeria Vera Cortês di Lisbona, alcune parrucche di differente colorazione attivano una spasmodica danza nei pressi di un palo per pole dance. La camera insiste sulle trame dei loro tessuti e sui residui organici che queste trattengono, mentre i loro movimenti lasciano intravedere lo stato di crisi provocato dall’evocazione di un corpo assente. In Before they Break, Before they Die, they Fly! (2014) – film girato in 16mm e dedicato a un famoso prestigiatore di strada conosciuto con il nome di “Mago Guarda” –, invece, i souvenir acquistati da un rivenditore romano nella zona di Piazza Trilussa, si librano sospesi tra due poli magnetici di carica opposta, alla costante ricerca di un bilanciamento. L’artista li mette in fuga dal consumo di massa e dai ricordi dei turisti, ne documenta quindi il moto singhiozzante e turbolento, ne ridisegna la funzione, li apre a una vita nuovissima.

Gli oggetti-drag di Franceschini assomigliano all’Amleto di Jules Laforgue, il principe nevrotico delle Moralités légendaires (1887), che dimentica di vendicare l’assassinio del padre e vaga nel castello di Elsinore tirando il collo ai canarini o sputacchiando sulle monotone vedute dello Jutland.

Sebbene i risultati di questa pratica “perversa” siano stati affidati soprattutto alle immagini in movimento 8, sia le performance che le installazioni scultoree di Franceschini conservano il medesimo carattere deviante. Nel display performativo Ancora tu (2016), ad esempio, due performer vestiti di nero si aggirano tra i tre assemblaggi oggettuali della mostra cercando di imitare la plasticità degli elementi esposti. Interagiscono e si confondono con gli espositori di gioielli, fanno scivolare i capelli su due riflettori pieghevoli, lavorano alla costruzione di una piattezza mobile incentrata tutta sull’apparenza. E ancora, osservate quella diavoleria che è Villa Straylight (2019), la composizione macchinica presentata all’ultima edizione di Artissima a Torino. Nove parrucche bionde sono intrappolate nei meccanismi di un carrello dalla forma ellittica che, ripetutamente, le obbliga ad assecondare un’identica traiettoria. Ai piedi del trasportatore metallico, un’altra chioma bionda sembra muoversi agonizzante, come fosse caduta dalla struttura portante, ma conservasse la carica necessaria per continuare a dissipare energia.

Se questo processo di spostamento, di traslazione e dislocazione dell’oggetto sembra avere le proprie radici nelle pratiche dadaiste e surrealiste nonché nelle sperimentazioni di un certo cinema delle origini – si pensi soprattutto ai trucchi sfocati di George Mèlieés e Segundo de Chomón o al realismo sovradimensionato dei fratelli Lumière –, appiattire la pratica dell’artista a queste influenze significa soprattutto comprometterne il senso: le ragioni che la muovono sono radicalmente diverse. Volendo disambiguare soprattutto l’ascendenza surrealista – che ritorna insistentemente nell’interpretazione dell’opera di Franceschini 9 – dovremmo iniziare a notare che i suoi lavori non sono affatto pregni di quella funzione simbolica che connota gli oggetti surrealisti e che li lega ora a scenari onirici e fantastici, ora alle dimensioni del sogno e dell’inconscio. Inoltre, a differenza degli Objet à fonctionnement symbolique, non sono estranei a preoccupazioni di tipo formale, ma vanno costituendosi secondo calibrate e precisissime prove 10.

Franceschini non ci rivela un “aldilà dell’oggetto”, non ce ne mostra un altrove. Semmai, è testimone di un mondo che si ritira, resiste e non si lascia afferrare. Nelle sue futili e leziose architetture del reale non si annida nessun progetto simbolico o rappresentativo. Le sue immagini, il suo cinema, le sue installazioni, sono cronache dal fondale. Cronache silenti, eleganti, perfette, seppure perverse.