Intervista pubblicata originariamente in Flash Art Italia no. 283, Maggio 2010.

João Ribas: Vorrei cominciare parlando della condizione post-umanista che attraversa gran parte della tua pratica — dalla scultura al disegno, dal video alla ceramica, fino alla pittura.

Sterling Ruby: Post-ansia, post-cinismo, post-trasgressione, post-depressione, post-guerra, post-legge, post-genere, ecc. Mi sembra che la ragione per cui dobbiamo essere post-umanisti sia proprio tutto questo bagaglio. Ci sono così tante informazioni che niente risulta coerente o completo. Onestamente, non avevo mai pensato al post-umanesimo in relazione al mio lavoro finché Robert Hobbs non ha lanciato la questione, mentre scriveva il saggio per la mia monografia edita da JRP|Ringier. Il guaio è che non esiste una vera definizione di post-umanesimo, il che calza a pennello con i tempi e con l’argomento. Durante gli anni Ottanta e Novanta, Félix Guattari e Jean-François Lyotard si sono concentrati sui progressi tecnologici e sui confini sociologici che sembravano suggerire una trasformazione futura o un qualche genere di liberazione. Oggi Mike Davis vede il post-umano come un’entità dell’eccesso, un individuo o un gruppo che non ce la fa più. Persino Steve Nichols, che ha pubblicato il Post-Human Manifesto nel 1988, sostiene che la situazione potrebbe essere generazionale.

JR: Eppure in qualche modo il tuo lavoro sembra particolarmente radicato in una specifica nozione di “trasversalità”…

SR: Un risultato di questa “post-situazione” è la nascita di una sensazione di continuum, come un continuo adattamento o un modo di copiare. Di sicuro l’impressione è che sia semplicemente una strategia di sopravvivenza. Recentemente ho iniziato a pensare che applico una sorta di “trasversalità” non solo in teoria, ma anche come etica di lavoro. Il mio intento è di usare diversi media come una sorta di strategia di lavoro schizofrenica. Oggi sembra semplice dirlo, ma mi ci si sono voluti anni per arrivare alla conclusione che questa routine frammentata appartiene a una traiettoria coerente. Le opere possono non sembrare simili nella forma, possono anche non appartenere allo stesso medium, ma c’è un filo che collega tutto quello che faccio.

JR: Ci sono due elementi che emergono dai tuoi primi lavori scultorei e dai tuoi primi disegni, e che mi sembrano fondamentali. Da un lato vi è il linguaggio mascolino e ortodosso del minimalismo, con cui il tuo lavoro ha avuto un rapporto agonistico fin dal principio. Dall’altro, l’idea di rappresentare, in forma simbolica, stati marginali e forme di contenimento, come il sistema penale e la carcerazione, la sessualità regolamentata, l’idea di un’identificazione sociale stabile, ma anche i tentativi di uscire da queste situazioni, spesso considerati “patologie” — gang e criminalità, transessualità, degradazione… Tutto ciò rappresenta in qualche modo la controparte repressa del minimalismo…

SR: Questi due elementi (formalismo e rappresentazione) sono sempre sembrati in opposizione, ma per me sono diventati necessità che si rispecchiano, specialmente nel corso dell’ultima decade, trascorsa lavorando come artista visivo. Per quattro anni ho frequentato il college a Lancaster, in Pennsylvania, dove ho imparato le basi delle arti visive, come la prospettiva, il colore, la composizione e la forma. Nel programma di studi non ho fatto altro che nature morte, studi di figura, mescolare colori e additivi e scultura per sottrazione. Dopo questa esperienza la mia formazione ha preso una direzione totalmente diversa; ho smesso di frequentare lezioni pratiche, iscrivendomi principalmente a corsi di psicologia e teoria. Il confronto tra le due cose sembrava assurdo e pensavo spesso a cosa sarebbe successo se non avessi fatto nessuna delle due. A questo punto la mia carriera universitaria ha iniziato una spirale discendente, che si è conclusa con una mancata laurea. Avevo la sensazione di regredire, di avere troppa formazione e che ciò mi impediva di fare cose che non fossero lavori premeditati. L’approccio antagonista che ho assunto nei confronti del minimalismo è iniziato in quel periodo. Pensavo che gli scritti di Donald Judd volessero rappresentare a tutti i costi un manuale da seguire e che il movimento fosse limitato proprio a causa di ciò. Le idee di territorio e il modo in cui le cose venivano considerate minimali dialogavano con l’autorità maschile — ovvero, più significativamente, con chi controllava il movimento — e trovavo tutto ciò problematico. Ho sempre pensato all’arte come a qualcosa di simile alla poesia, qualcosa non dimostrabile, eppure, se fatta nel modo giusto, circondata da una sorta di aura inconfondibile. Questa idea è anche in conflitto diretto con lo studio e l’esercizio; porta con sé la tendenza della mia generazione verso il primitivismo e il naïf. Il mio disobbedire alle regole che definivano il movimento si è manifestato in determinate patologie. Tutto ha cominciato a collassare su se stesso e sono sparite le linee di demarcazione tra formalismo e rappresentazione. La forma minimale non era più parte dell’oggettività esteriore, ma rappresentava invece il contenitore che raccoglieva tutti gli aspetti degli stati marginali.

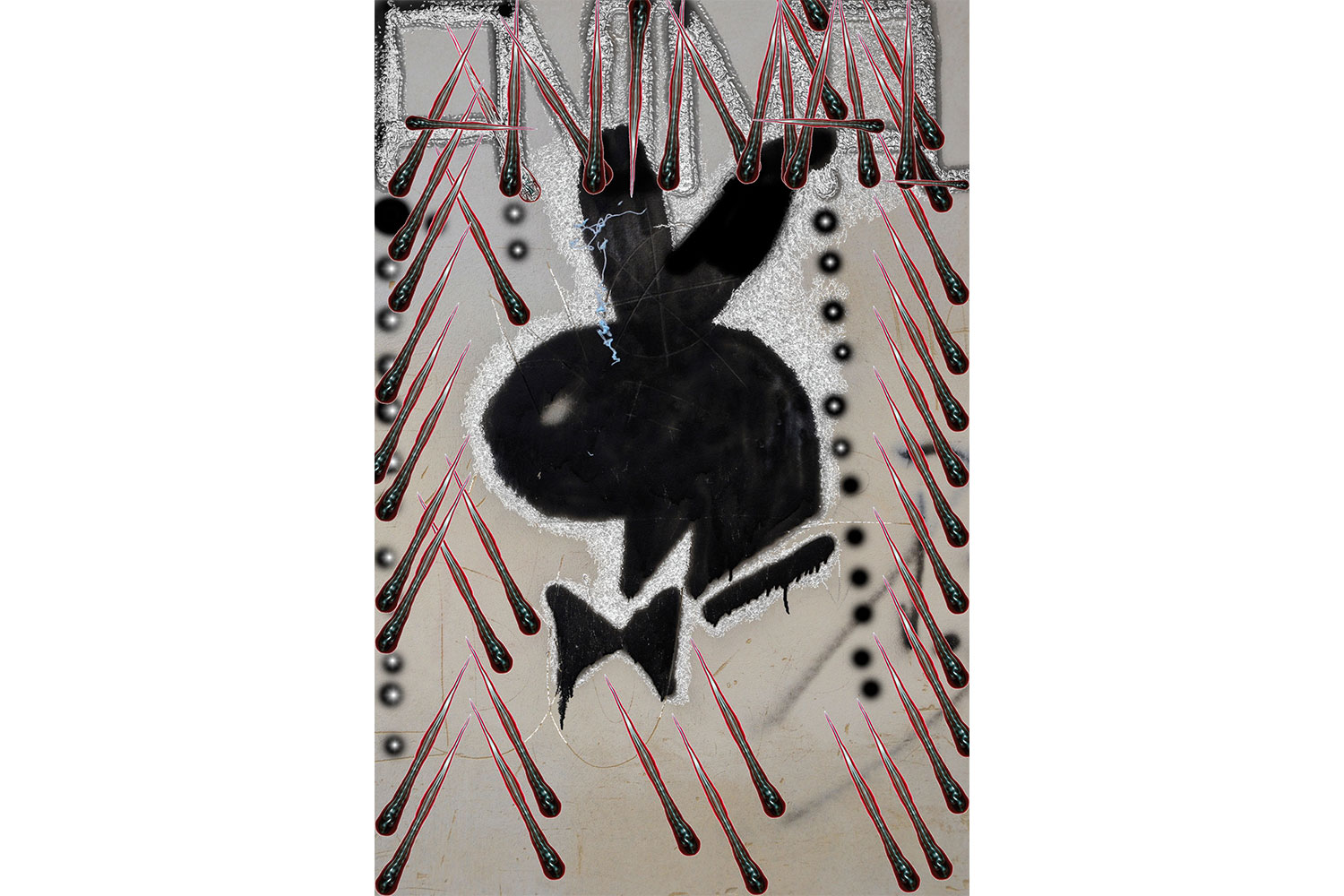

JR: Vi è anche una tendenza a incorporare forme culturali svalutate, quali la ceramica o i graffiti per esempio, intese come demarcazioni del territorio e dell’identità collettiva?

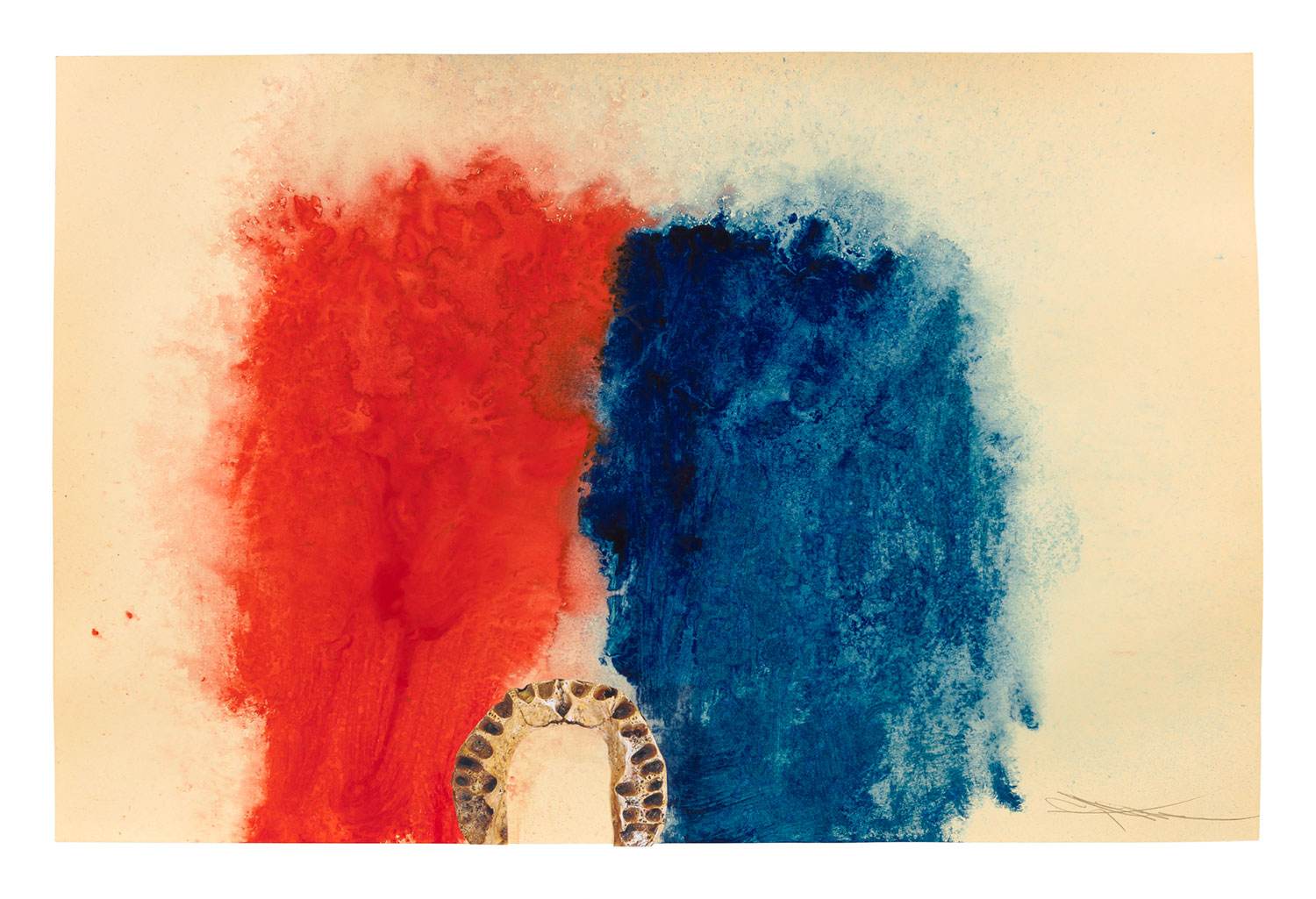

SR: Sì, assolutamente. La ceramica, in particolare, corrisponde all’identità collettiva guidata dalla terapia. Il medium dell’argilla secondo me è universale; contiene ogni tipo di principio condiviso riferito al desiderio, all’immediatezza, alla sessualità e alla repressione. La malleabilità dell’argilla viene distrutta dalla cottura nel forno, ciò costituisce anche un’allegoria monumentale dell’attuale condizione della mia generazione. Forse per la nostra incapacità di sentire realmente, come se esistesse una gestualità innata… anche questa è una sorta di prigionia dei giorni nostri. Attraverso la cottura, l’argilla è trasformata nel monumento di ciò che era un tempo. I graffiti rappresentano qualcosa di analogo. Sono un modo per lasciare collettivamente un marchio, come quando si segna il territorio con l’urina.

JR: Uno dei termini ricorrenti nei dibattiti sulle pratiche contemporanee sembra essere l’idea di “sincerità” — quasi sempre inteso come termine positivo e critico. Allo stesso tempo il tuo lavoro è stato spesso rimproverato di essere l’opposto. Trovo spiazzante che il termine “sincerità” venga preso in prestito da una generazione di artisti come parametro critico.

SR: Sì, sono completamente d’accordo. La sincerità sembra essere diventata il termine che definisce la nostra generazione. Sembra la reazione opposta al cinismo e al postmodernismo. Credo di non averlo considerato un termine critico tanto quanto una via d’uscita dal pessimismo concettuale, forse addirittura anche un termine anti-critico. Mi deprime il fatto che le persone equiparino la sincerità all’essere positivi. Penso che il mio lavoro sia sincero, ma questo viene spesso trascurato a causa della sua ostilità implicita.

JR: Mi incuriosisce la pateticità strutturata di The Masturbators (2009), la sua corporalità così intensa e aggressiva quasi da essere una forma di tortura…

SR: Ho iniziato The Masturbators circa un anno fa. All’inizio avevo un’idea diversa per il lavoro. Ingaggiai un attore di film porno e gli chiesi di masturbarsi da solo in una stanza. La telecamera e la troupe erano nella stanza adiacente ed effettuavano le riprese attraverso un foro nella parete. Mi aspettavo che l’attore non avrebbe avuto problemi a portare a termine il compito, ma in realtà non ce la fece. L’imbarazzo per la sua professione e per non essere in grado di raggiungere l’orgasmo divennero il progetto stesso. Proseguii nel corso dei sei mesi successivi ingaggiando altri otto attori e filmandoli tutti allo stesso modo. Alla fine solo in tre riuscirono a eiaculare; gli altri ebbero reazioni che andavano da una sottile umiliazione a una violenta delusione. Ci furono momenti di tensione. Negli anni precedenti mi ero concentrato sulle carceri di massima sicurezza e avevo in testa un certo tipo di mascolinità contemporanea. In Total Confinement Lorna A. Rhodes scrive: “Il segreto degli uomini violenti è che provano vergogna, una profonda vergogna per questioni talmente insignificanti che la loro insignificanza rende ancora più imbarazzante provare vergogna per esse”. Pensavo a questa frase ogni volta che terminavo le riprese con ciascuno degli uomini. Chi eiaculerebbe a richiesta? Il progetto, una volta completato, risultò come il fulcro di uno studio comportamentale, brutale ma onesto.