Per riflettere sul mio rapporto con l’arte e il cinema vorrei partire da un fatto singolare: sebbene sia un momento di intensa contaminazione, percepisco un’ossessione comune nel catalogare, organizzare e sistematizzare i linguaggi. I confini sono scomparsi e non mi piace dover mettere ordine nella produzione. Classificare un lavoro significa sminuirlo e, sempre più spesso, vivo questa situazione: quando presento un video durante un festival cinematografico vengo qualificato come artista; quando, lo stesso lavoro, penetra nel sistema dell’arte divento un documentarista o un filmmaker. Questo può sembrare un disagio, perché non ho un territorio d’azione delimitato e non appartengo a un genere preciso; tuttavia, se ci pensi, soltanto ciò che sfugge alla classificazione è qualcosa di nuovo. Posso dirti che nel sistema dell’arte non ha senso seguire la carriera di un artista affermato per impostare la propria strategia. Ognuno ha il suo percorso. Se ti accorgi di calcare le orme lasciate da altri significa che stai sbagliando, perché è un sentiero sterile.

Dal mio punto di vista la fase più importante nella realizzazione di un’opera è il processo, cioè quell’aspetto partecipativo delle persone coinvolte nel lavoro. Prendi Franco Barattini, il protagonista de Il Capo (2010). Per capire come rappresentarlo ho dovuto studiare la sua figura, i suoi movimenti, vivere il lavoro in cava e dimostrargli che ero disposto a faticare quanto lui pur di realizzare il film. È stato come diventare suo allievo. Sono sceso dal piedistallo dell’autore e mi sono messo a imparare. Il lavoro, ovvero la volontà di restituire un desiderio, un’intenzione, attraverso una forma, si concretizza solo con la condivisione. La mia attitudine pretende di conquistare la fiducia del soggetto, prendere in prestito la sua visione del mondo e assimilarla. In poche parole non ho mai voluto realizzare documentari per denunciare gli aspetti negativi di un personaggio. Io racconto di eroi.

Ho iniziato a leggere libri piuttosto tardi, in quarta superiore. Facevo pratica da un restauratore. Che poi non era un restauratore vero, non aveva studiato, perché appena maggiorenne aveva girato mezzo mondo guidando i camion. Nelle giornate d’estate, trascorse a carteggiare le sedie fuori dal suo laboratorio, non parlava mai. Stava curvo, la testa rasata sotto il sole e le braccia robuste in movimento, decorate da tatuaggi bluastri macchiati di lentiggini. Ho sempre avuto il vizio di sbuffare prima di fare fatica e un giorno, stanco di vedermi trascinare i piedi, mi chiese chi sarei voluto diventare da grande. Non seppi rispondere, e ci rimasi male. Vedendomi mortificato si fece vicino, parlandomi tutto il pomeriggio degli errori della sua giovinezza, di un figlio abbandonato, di risparmi bruciati male e in fretta, con una consapevolezza che mi impose riverenza. Poi confessò che fu quella stessa domanda, chi voler essere, ad averlo fatto diventare adulto. Prima di andarmene volli sapere come l’aveva imparato. Mi disse leggendo, addestrando lo spirito a essere migliore.

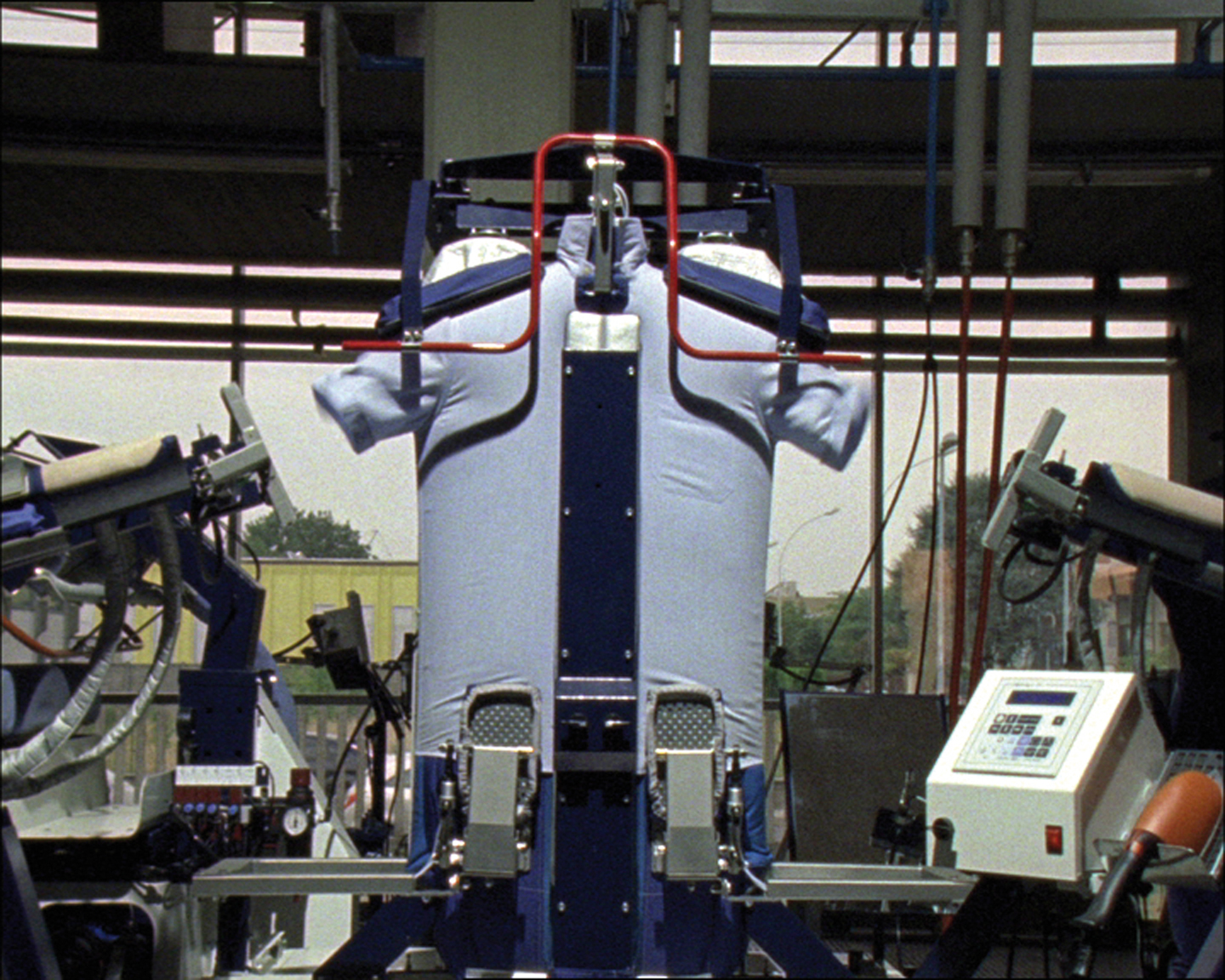

Nella mia pratica impiego la strumentazione e la professionalità dell’industria cinematografica, legandola all’esperienza nelle comunità artistiche, dove, appunto, il processo stabilisce un buon risultato. In questo senso, il principio di condivisione è un metodo di conoscenza che insegna ad appropriarsi di strumenti capaci di svelare aspetti impliciti della realtà. Solo quando qualcosa da oscuro si mostra in autonomia possiamo parlare di ricerca, di aver imparato qualcosa.Io lavoro in equipe, perché sono cosciente di non poter remare da solo. Se ci pensi, non è un pensiero da artista. Per stabilire la mia condizione di lavoro ideale devo essere parte dell’ingranaggio, altrimenti è impossibile interpretare il meccanismo. I soggetti descritti nei miei film sono persone semplici, che lavorano, e per capirle devo assumere il loro approccio alla vita. Da qui attingo l’immaginario per le produzioni artistiche. Ecco, la mia sensibilità vuole eliminare quel distacco che t’impedisce di decifrare come sono gli individui e sviluppare un progetto insieme. Ovviamente le regole del gioco vanno mantenute, ma possono trasformarsi in costrizioni utili a favorire degli esiti imprevedibili.

Ricordo il primo testo importante che scrissi, una comparazione tra le immagini dei romanzi di Jules Verne e il cinema degli esordi. Un lavoro immane. Appena lo pubblicarono, corsi da mio padre, meccanico prossimo alla pensione, che aveva allenato la sensibilità per la lettura solo dopo il terzo figlio. Il testo, dotto e impersonale, era sostenuto da una maglia di note e citazioni impenetrabili. Pulito il tavolo della cucina, inforcò gli occhiali da vista sulla punta del naso. Ero molto orgoglioso, tanto che, volteggiando attorno alla sedia, lo interrompevo spesso per arricchire con aneddoti e curiosità l’argomento. Scorsa l’ultima riga, alzò la testa verso i miei occhi interrogativi; poi tornò al titolo e mi guardò di nuovo: si vede che scrivi bene, mi rispose, ma non ho capito cosa vuoi dire.

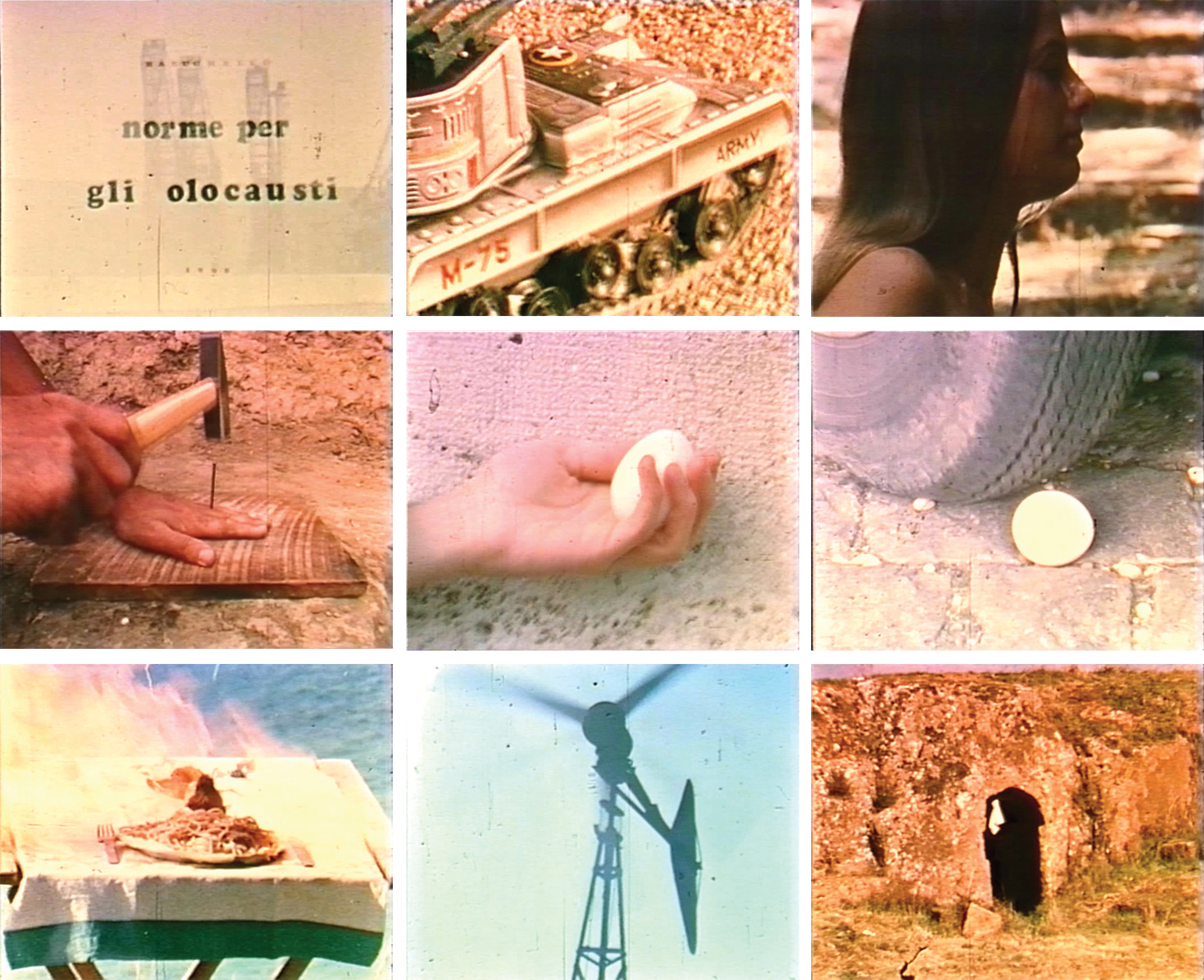

Tra il 2000 e il 2009 mi spostavo continuamente tra Ravenna e Milano; Sentivo il bisogno di trasmettere le mie conquiste, di far capire ciò di cui mi occupavo. Era un atto di riconoscenza e, insieme, di esibizione delle mie abilità. Per arrivare a tutti dovevo essere chiaro, quindi realizzai i primi video di breve durata con una struttura sostenuta da un’immagine forte — tipo i nigeriani che lanciano soldi di In God We Trust (2008). Quel tipo d’immagine era un finale e sfruttava tutte le malizie della grammatica cinematografica. Ogni elemento viveva in funzione di quell’istante lì, che parlava di realtà pur assumendo le sembianze della fiction. In quel periodo molti colleghi mi criticavano perché il meccanismo della narrazione, ben lontano dall’estetica di certa videoarte, poteva solo indebolire il lavoro. Erano anni in cui, senza il foglio di sala, il senso delle opere era inaccessibile. Ecco, più notavo queste dinamiche, più mi convincevo perseguire la mia strada. Se i lavori erano comprensibili, mi sentivo soddisfatto.

Per me il bianco è il colore del nulla, come un foglio senza parole. E, ogni volta che mi trovo a riempirlo, penso allo sguardo di mio padre in quel momento, all’imbarazzo con cui mi disse “Non ho capito”. Lì per lì non seppi farfugliare altro che, forse, stavo trattando un argomento difficile per lui e che magari era troppo stanco per leggere. Ma il problema non era mio padre, era il mio approccio alla scrittura. Attraverso quel testo fumoso e speculativo, cercavo di esercitare un potere inesistente. Il suo commento non si riferiva solo al come, piuttosto al cosa scrivevo. “Non capisco cosa pensi”, avrebbe voluto dirmi. Nel trasferire il pensiero dalla testa alla mano qualcosa si era perso, ed era evidente per chiunque tranne me, che incolpavo il mondo di non comprendermi. In cuor mio, esprimendo concetti attraverso una scrittura caotica e ridondante, mi sarei innalzato verso i grandi modelli della ricerca avvertendo che con me non si scherzava. E quella distanza dalle persone comuni era rassicurante, come una foschia ammirata da un’altura: gli altri mi avrebbero raggiunto, non il contrario. Da quella sera capii che generando una distanza non facevo altro che tracciare una linea, uno standard. E, stabilito uno standard, chi si trova al di sotto può solo sentirsi inadeguato e, dunque, involuto. Oggi rileggo con compassione quel testo perché ho provato spesso la stessa inadeguatezza guardando alcune opere d’arte. Così mi sono convinto che un’opera d’arte non sia un punto in cui il mondo confluisce, ma un punto dal quale il mondo si apre e ci presta un’altra esistenza.

In quel periodo si sentiva molto l’esigenza di valorizzare l’opera video attraverso una tecnica scadente. Questo era un meccanismo per lasciar emergere l’idea, riducendo a zero il tocco di altri collaboratori che in genere si occupano di aspetti più artigianali come il suono, o la fotografia… Tu hai mai sentito di bravi pittori che non conoscono la tecnica? Perché dovrebbe essere diverso per un videoartista? Così, finiti gli studi, per sei anni mi dedicai a imparare il mestiere. Più miglioravo, più ero contento. Pensa alla responsabilità di riempire uno schermo nero… è quella di un piccolo Dio che sottrae immagini al nulla per regalarle agli uomini. Quel nero puro e insondabile è il colore del nulla, dal quale l’artista estrae il senso delle cose grazie alla luce. Perciò a queste abilità pratiche ho sempre unito una componente narrativa che, in certa misura, mi aiuta a ridurre quella distanza che lo spettatore può avvertire davanti a un lavoro. Oggi mi sorprende come, dopo aver constatato che il distacco tra arte contemporanea e pubblico sia cronico, molti videoartisti tornino sui propri passi affidandosi al racconto.

Ricordo che qualche anno fa realizzai un video ambientato in Macedonia, una produzione per il museo di arte bizantina a Salonicco, presentato poi alla Galleria Zero… Il soggetto era un pastore. Quando tornai in Italia lo feci vedere a mia nonna, che fece il pastore per una vita, con lo scopo di verificare se quell’opera potesse arrivare anche a lei. Fatto sta che, terminata la proiezione, posò una mano sulla gamba e mi disse che il pastore era uno in gamba, perché teneva le pecore pulite e in ottima salute.

Queste riflessioni sono affiorate durante un anno e mezzo di partite a carte, condotte con regolarità ogni giovedì sera, tra Yuri Ancarani e Gabriele Sassone.