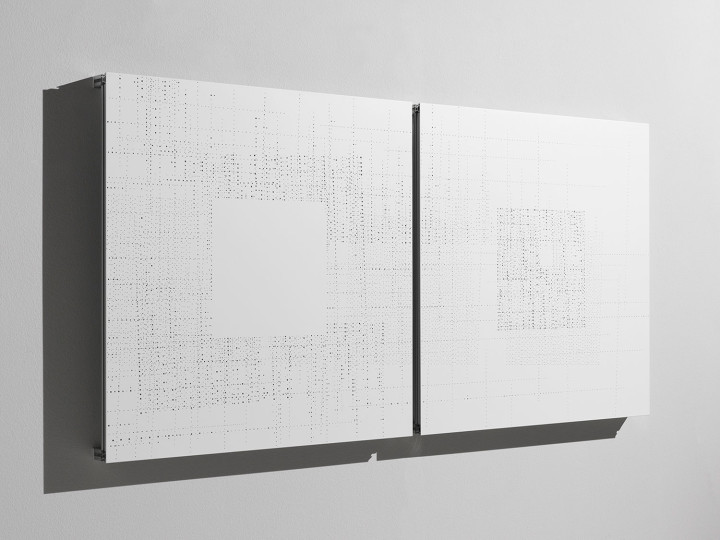

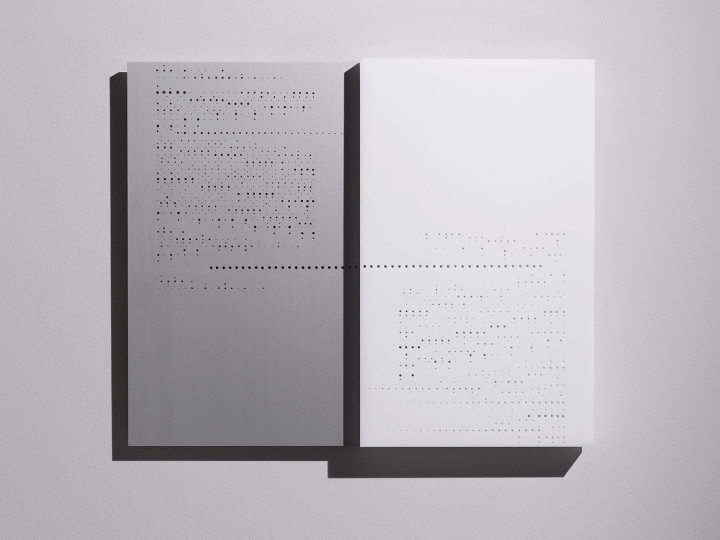

“2777”, il titolo della mostra di Riccardo De Marchi, rimanda a “2666”, romanzo postumo dello scrittore cileno Roberto Bolaño, in cui tanto il suo fantomatico soggetto narrante quanto la trama finiscono nel mistero, attraverso un’epopea degna di Cervantes.

In questo percorso espositivo, sequenze e fori appaiono come codici, scritture ideografiche, alfabeti numerici. Il testo c’è e, allo stesso tempo, manca. Il modus operandi di De Marchi rimanda, più che a un movimento preciso, a una linea di operatività artistica e di pensiero che tende al recupero diretto delle avanguardie non eversive, progettuali, volte all’elaborazione utopistico-realistica di un mondo organizzato secondo ragione. Questo lavoro esprime un atteggiamento positivo, catartico, nei confronti della tecnologia che, correttamente usata, può diventare per l’uomo un ulteriore strumento di conoscenza e di creatività. Già il più semplice avvenimento linguistico, determinato dalla comparsa di un unico vocabolo sulla pagina, è sufficiente a instaurare un rapporto di ambientazione tra spazio e segno. Ma poiché questo rapporto è plurivalente – giocato su componenti semantico verbali, semiotiche, plastiche e fonetiche – l’intreccio risultante può sia essere percepito simultaneamente, che analizzato in successioni temporali. Ne risultano lavori di grande interesse anche formale, ricchi di un fascino quasi magico. Come le avrebbe definite Arrigo Lora Totino: ipotesi linguistiche intersoggettive. Opere, quelle di De Marchi, cariche di intenzionalità estetiche che in questo lavoro assumono connotazioni anche etiche. Si tratta di lavori che nonostante l’apparente rifiuto dell’emotività denunciano un abbandono, un afflato poetico intensissimo; i segni in questione assumono il profumo di accumuli di memoria ridotta alla sua più sottile essenza – come un petalo di fiore che emerge, dopo anni.

Marco Tagliafierro