Durante i giorni precedenti al workshop sulla “Pittura” – il quinto del format Q-Rated tenuto da Marcello Fois, Enrico David e Bart Van der Heide – mi sono trovato spesso a immaginare come sarebbe potuto essere. Questo potrebbe accadere banalmente con tutte le esperienze umane, ma considerando che il tema era la pittura, medium che si palesa principalmente con la pratica, la mia curiosità era ancora più accentuata.

Parlare di pittura, così come pensarla, mi da soddisfazioni molto simili a quelle che ho mentre faccio un quadro. Ciò che dovrebbe essere chiaro, ad esempio, è che la marca, il prezzo di un colore a olio, la scelta fra una tela di lino o di cotone, anche se legati a una dimensione pratica rientrano a pieno titolo proprio in questa idea che si costruisce prima dell’atto in sé del dipingere, nel momento in cui ogni scelta ha un preciso valore, sia che questa venga suggerita dalla precedente sia che venga dettata dalla sua stessa praticità o ancora sia il frutto di uno shock emotivo del pittore. Considerando che dietro la pittura fino a oggi c’è sempre stato l’essere umano (ahimè), lo scrittore nuorese Marcello Fois, ci ha semplicemente consigliato di diventare dei classici. Lo riporto senza ironia. È stato quel genere di discorso che tende a infondere coraggio in chi è prossimo a passare dal niente a eroe. La quantità di esempi e argomenti che sostengono Fois e il suo consiglio sono infiniti. Sono contenuti che sorreggono i sogni di un pittore, così come possono ravvivare la sensazione di delicato equilibrio che per un pittore potrebbe essere fondamentale al suo lavoro. Marcello Fois presenta sé stesso come un pittore inespresso, il cui elastico della creatività si è spezzato in favore della scrittura.

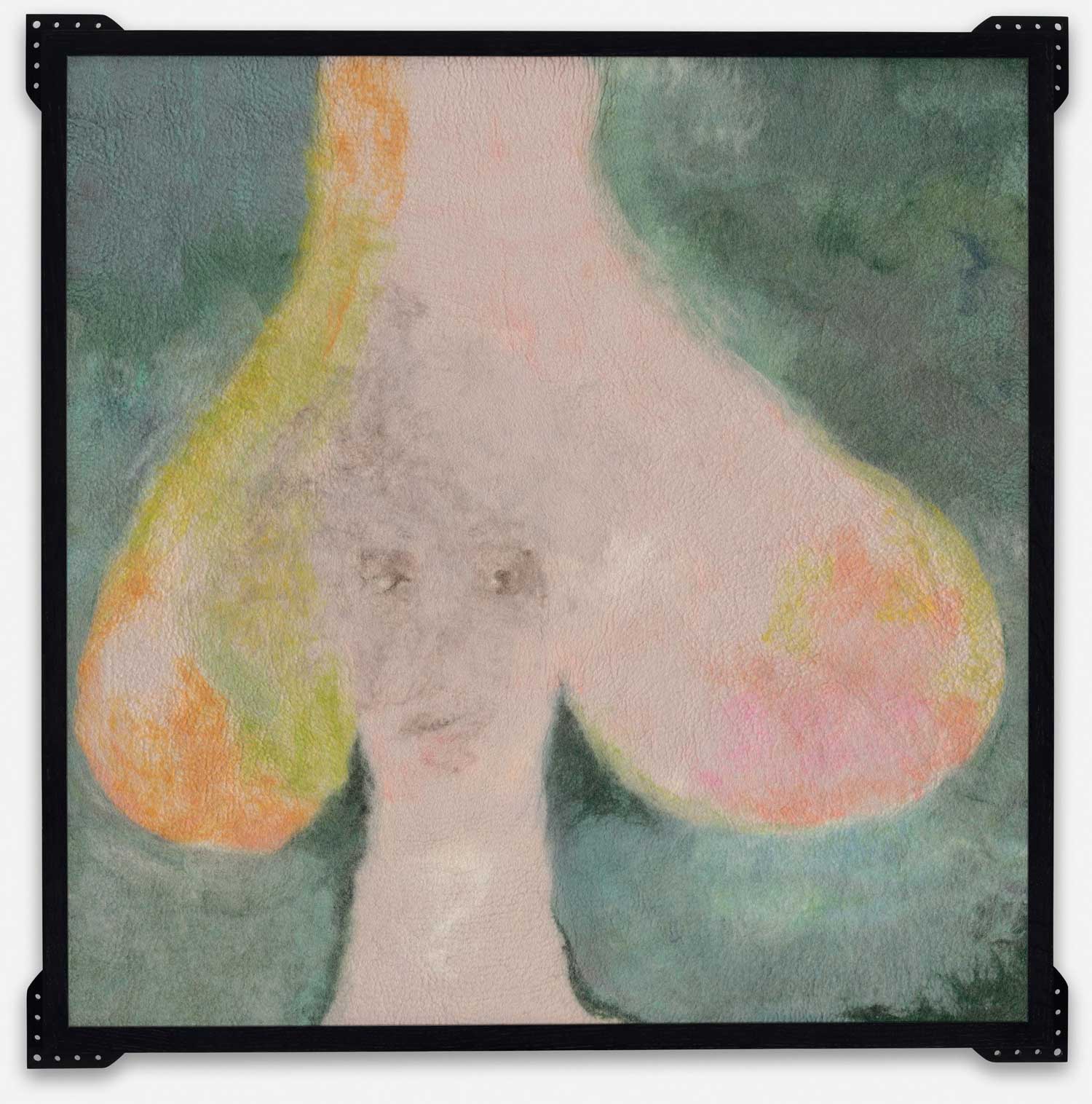

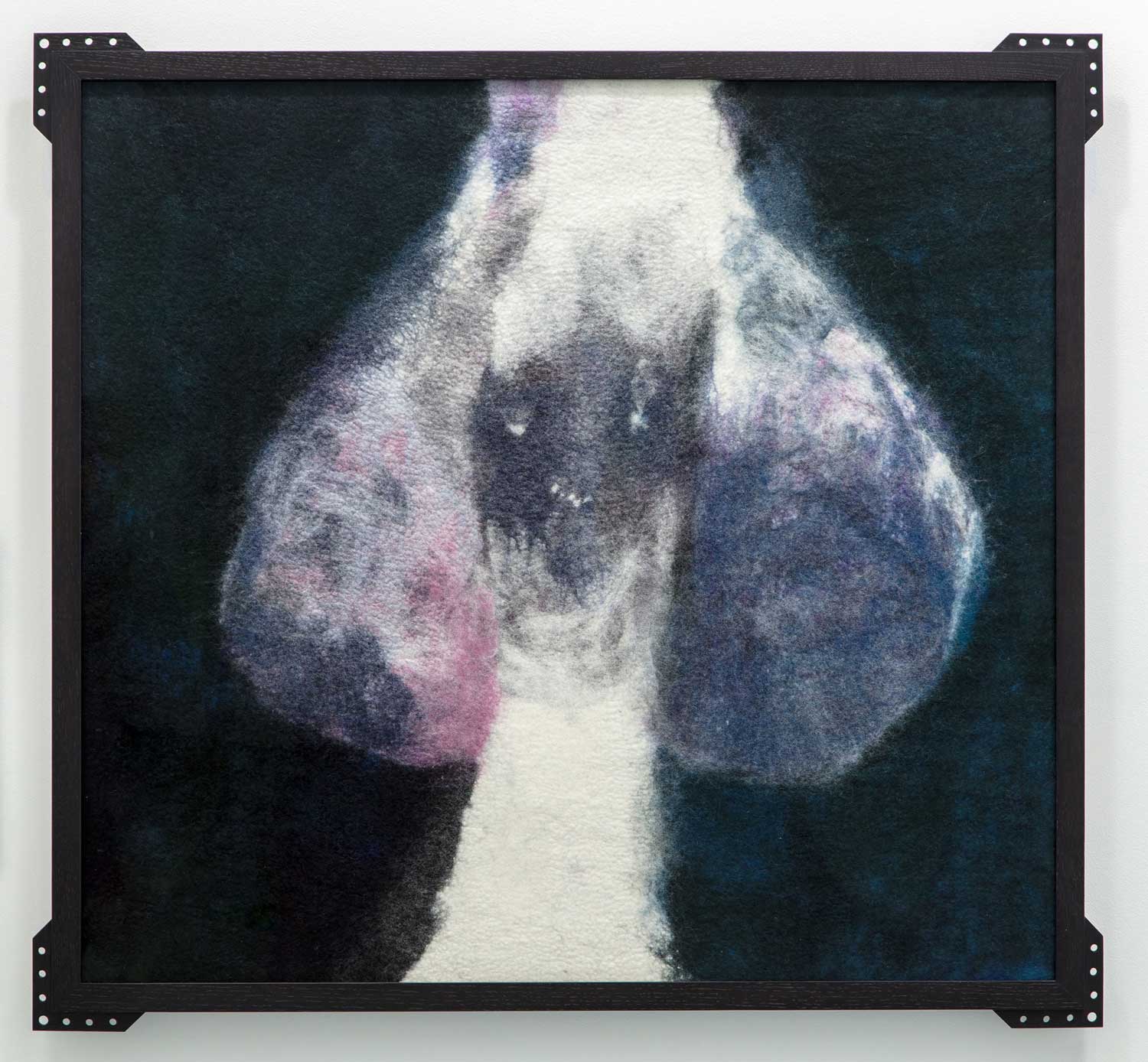

Enrico David si presenta invece come uno scultore che dipinge quando la scultura non gli dà più ciò che di cui ha bisogno come mezzo di espressione. È sorprendente apprendere quanti aspetti della pittura siano racchiusi nella sua auto-presentazione come “pittore per necessità”. Considerare l’aspetto più umano e personale della figura del pittore, che ha il privilegio e la responsabilità di non muoversi sul terreno del reale ma su quello dell’arte, mi ha ricordato Dodes’ka-den, il primo film a colori di Akira Kurosawa che era “volto a delineare dagli elementi più nobili ai più triviali dell’animo umano quando è segregato ai limiti della società”. Questo film è stato preso in prestito da Shin’ya Tsukamoto per farne un vero e proprio remake sostituendo i personaggi non a caso con dei pittori che, andando su e giù per una baraccopoli per l’intera durata del film, dimostrano la loro completa dedizione alla pittura.

Questo rimando al film di Kurosawa arriva quando David racconta dei primi tempi dopo il suo trasferimento a Londra, dei periodi senza un vero e proprio studio e dei suoi quadri che cominciava bagnando molto la tela e che prendevano senso quasi autonomamente.

Ma è solo successivamente a una conversazione con Bart Van der Heide che ci siamo trovati davanti a noi stessi in quanto pittori italiani che rifiutano di portare al centro del proprio lavoro l’attualità e la politica (argomento ampiamente dibattuto in Italia) lasciando che questi fenomeni si esprimano spontaneamente attraverso la pittura poiché già presenti nell’animo umano. Credo che questa tendenza sia legata al tentativo di resistere a certe tentazioni, di provare a stare ancora un po’ con la propria arte nel campo umanistico.

In quel momento ho pensato all’Italia come all’ultimo luogo dove nelle accademie viene insegnata nei corsi di pittura la copia dal vero, quindi ancora una volta l’ennesima cosa destinata a svanire. Allora un impulso mi ha fatto sperare che se qualcosa fosse in procinto di accadere, è bene che succeda ora. Intendo dire che da un lato desidero che l’Italia sia allineata alle scuole d’arte del mondo e che il mio lavoro, ad esempio, sia esplicitamente più “impegnato”; dall’altro invece vorrei rischiare e continuare a lavorare senza argomenti, vivendo col timore che il mio lavoro resti per sempre ai margini del dibattito politico o ancora peggio un giorno, venga considerato arte etnica.

Il dissidio che mi porto dietro è come se appartenesse alla maggior parte dei partecipanti al workshop, come se facesse da sempre parte di noi e col tempo fosse emerso. Proprio quel momento di condivisione silenziosa è stato l’apice delle tre giornate condivise a riflettere attorno alla pittura.

Questo conflitto può essere espresso con due testi (seppure molto diversi fra loro): il primo è un brano da La libellula di Amelia Rosselli letto da David, l’altro è On the Whitney Independent Study Program: A conversation with Ron Clark di Benjamin Buchloh in occasione del cinquantesimo anniversario del Whitney Indipendent Study Program che ho letto su October (n. 168) mentre ero all’aeroporto di Olbia.

Leggetelo, è molto bello, parla per due terzi di politica.