Prima viene l’uomo poi il sistema, anticamente era così. Oggi è la società a produrre e l’uomo a consumare. Ognuno può criticare, violentare, demistificare e proporre riforme, deve rimanere però nel sistema, non gli è permesso di essere libero. Creato un oggetto, vi si accompagna. Il sistema ordina così. L’aspettativa non può essere frustrata, acquisita una parte, l’uomo, sino alla morte, deve continuare a recitare. Ogni suo gesto deve essere assolutamente coerente con il suo atteggiamento passato e deve anticipare il futuro. Uscire dal sistema vuol dire rivoluzione.

Così l’artista, novello giullare, soddisfa i palati colti. Avuta un’idea vive per e su di essa. La produzione in serie lo costringe a produrre un unico oggetto che soddisfi, sino all’assuefazione, il mercato. Non gli è permesso creare e abbandonare l’oggetto al suo cammino, deve seguirlo, giustificarlo, immetterlo nei canali, l’artista si sostituisce così alla catena di montaggio. Da stimolo propulsore, da tecnico e specialista della scoperta diventa ingranaggio del meccanismo. Il suo atteggiamento è condizionato a offrire solo una correptio del mondo, a perfezionare la struttura sociale, mai a modificarla e a rivoluzionarla. Pur rifiutando il mondo dei consumi, si trova a essere un produttore. La libertà è una vuota parola. L’artista si lega alla Storia, o meglio al programma, ed esce dal presente.

Non si progetta mai, ma si integra. Per “inventare” è costretto ad agire da cleptomane e ad attingere agli altri sistemi linguistici. Ma cosa faceva Duchamp? Certamente non era teso a soddisfare il sistema. Per lui esserci e vivere significava, e significa, giocare a scacchi (la mossa del cavallo non è mai rettilinea) e scegliere, mai lasciarsi scegliere. Più volte cercato il sistema, non si è mai fatto trovare dove si pensava di reperirlo.

Così, in un contesto dominato dalle invenzioni e dalle imitazioni tecnologiche due sono le scelte o l’assunzione (la cleptomania) del sistema, dei linguaggi codificati e artificiali, nel comodo dialogo con le strutture esistenti, siano esse sociali o private, l’accettazione e la pseudoanalisi ideologica, l’osmosi con la “rivoluzione”, apparente e subito integrata, la sistematizzazione della propria produzione o nel microcosmo astratto (op) o nel macrocosmo socio-culturale (pop) e formale (strutture primarie), oppure, all’opposto, il libero progettarsi dell’uomo. Là un’arte complessa, qui un’arte povera, impegnata con la contingenza, con l’evento, con l’astorico, col presente — “non siamo mai completamente contemporanei nel nostro presente” (Debray) —, con la concezione antropologica, con l’uomo “reale” (Marx), la speranza, diventata sicurezza, di gettare alle ortiche ogni discorso visualmente unico e coerente (la coerenza è un dogma che bisogna infrangere!), l’univocità appartiene all’individuo e non alla “sua” immagine e ai suoi prodotti. Un nuovo atteggiamento per ripossedere un “reale” dominio del nostro esserci, che conduce l’artista a continui spostamenti dal suo luogo deputato, dal cliché che la società gli ha stampato sul polso. L’artista da sfruttato diventa guerrigliero, vuole scegliere il luogo del combattimento, possedere i vantaggi della mobilità, sorprendere e colpire, non l’opposto.

Da un lato, quindi, un atteggiamento ricco, perché legato osmoticamente alle altissime possibilità strumentali e informazionali che il sistema offre, un atteggiamento che imita e media il reale, che crea la dicotomia tra arte e vita, comportamento pubblico e vita privata, dall’altro una ricerca “povera”, tesa all’identificazione azione-uomo, comportamento-uomo, che elimina così i due piani di esistenza. Un esserci, quest’ultimo, che predilige l’essenzialità informazionale, che non dialoga né col sistema sociale, né con quello culturale, che aspira a presentarsi improvviso, inatteso rispetto le aspettative convenzionali, un vivere asistematico, in un mondo in cui il sistema è tutto. Un atteggiamento (che evidentemente non vuole contrapporsi ad alcuna ricerca particolare, risultando non una corrente, ma un modo di comportarsi, che evita persino la concorrenza, proprio per non cadere nuovamente nell’integrazione alle leggi del sistema e nel dialogo con lo stesso) teso al reperimento del significato fattuale del senso emergente del vivere dell’uomo. Un’identificazione uomo-natura, che non ha più il fine teologico del narrator-narratum medievale, ma un intento pragmatico, di liberazione e di non aggiunzione di oggetti a idee al mondo, quale oggi si presenta. Di qui l’abolizione di ogni posizione categoriale (o pop o op o struttura primaria) per una focalizzazione di gesti che non aggiungono nulla alla nostra colta percezione, che non si contrappongono come arte rispetto alla vita, che non portano alla frattura e alla creazione del doppio piano io e mondo, ma che vivono come gesti sociali a sé stanti, quali liberazioni formative e compositive, antisistematiche, tese all’identificazione uomo-mondo.

L’avvicendamento da compiersi è dunque quello del ritorno alla progettazione limitata e ancillare, in cui l’uomo è il fulcro e il fuoco della ricerca, non più il mezzo e lo strumento. L’uomo è il messaggio, per parafrasare McLuhan. Nelle arti visuali la libertà è un germe che contamina ogni produzione. L’artista rifiuta ogni etichetta e si identifica solo con se stesso.

Così Pistoletto (come Warhol, Mari e Grotowski) si è posto sin dal 1964 il problema della libertà del linguaggio non più legato al sistema, alla coerenza “interiore”, e ha realizzato nel 1966 opere estremamente “povere”, un presepe, un pozzo di cartone con tele spaccate al centro, una bacheca per vestiti, una struttura per parlare seduti, un tavolo fatto di cornici e quadri, una foto gigante di Jasper Johns, una lampada a luce di mercurio. Un lavoro teso alla registrazione “dell’irrepetibilità di ogni istante” (Pistoletto), che presuppone il rifiuto di ogni sistema e di ogni aspettativa codificata. Un libero agire, invincolato e imprevedibile (nel 1967 un sarcofago, una casa dipinta con estrema libertà cromatica, una sfera di carta di giornali pressata, un corpo ricoperto di mica), un frustrare l’aspettativa, che permette a Pistoletto di rimanere sempre al confine tra arte e vita.

Un esistere rivoluzionario che si fa Terrore con Boetti, Zorio, Fabro, Anselmo, Piacentino, Gilardi, Prini, Merz, Kounellis, Paolini e Pascali, artisti che già nel loro agire si sono posti questo recupero del libero progettarsi.

Così Paolini esalta il carattere empirico e non speculativo del suo lavoro, sottolinea il dato di fatto, la presenza fisica dell’oggetto e il comportamento del soggetto in rapporto al sistema “pittura”. La sua sovrapposizione tra idea e immagine lo porta alla prise de pouvoir degli elementi strumentali, non ancora direzionati e sistematicizzati, quali la tela, il colore, lo spazio (diventato ora spazio del mondo). Le componenti linguistiche ritornano così in campo quali paradigmi, primigeni, aniconici, liberi da ogni sistema di collocazione iconologica. Elementi di un farsi, che non si vincolano all’immagine da realizzare, ma si presentano per “fingere” se stessi.

Il sensismo comportamentistico sale sull’altare con Pascali e Kounellis. La realizzazione immediata di una sensazione conduce in pochi anni Pascali a passare dai busti di donna ai muri, ai cannoni, agli animali mitici, alla barca, al mare, alle pozzanghere, ai cubi di terra, al campo arato. Il suo libero atteggiamento si evidenzia, perché vincolarsi a un solo prodotto? Ogni elemento è infatti sineddoche naturale del suo vivere e del suo esistere percettivo e plastico, perché diventare paradigma? Così Kounellis, colpito dalla ricchezza del suo esserci, recupera il suo gesto artistico col dare il becchime agli uccelli, con lo staccare le rose dal quadro, ama circondarsi di elementi banali, ma naturali quali il carbone, il cotone, un pappagallo. Tutto si riduce a un conoscere concreto che lotta con ogni riduzione concettuale, l’importanza è focalizzare, per Kounellis, che Kounellis vive, il mondo vada in malora.

Un’urgenza all’esserci che ha condotto Gilardi, soffocato dai suoi tappeti-natura, e dal poliuretano, a realizzare nel 1966 (mostra “Arte abitabile”, Sperone) degli oggetti che sono la concretizzazione, non più mediata e mimetica, del suo agire strumentale e funzionale, ed ecco il basto, la carriola, la sega, la scala. Per chi conosce “l’operoso” Gilardi, questi sono i suoi “simboli”.

La tautologia è il primo strumento di possesso sul reale, eliminando le sovrastrutture si ricomincia a conoscere il presente e il mondo. Così Fabro concretizza in un anno, due o tre atti di possesso sul reale. La difficoltà di conoscere, come possesso, è enorme; i condizionamenti non permettono di vedere un pavimento, un angolo, uno spazio quotidiano e Fabro ripropone la scoperta del pavimento, dell’angolo, dell’asse che unisce soffitto e pavimento di una stanza, non si preoccupa di soddisfare il sistema, vuole sviscerarlo.

Parimenti Boetti “reinventa le invenzioni” dell’uomo. I suoi gesti non sono più un accumulo, un incastro di segni, ma i segni dell’accumulo e dell’incastro. Si pongono come apprendimento immediato di ogni archetipo gestico, di ogni invenzione primitiva. Sono gesti univoci che portano con sé “tutti i possibili processi formativi e organizzativi”, liberati da ogni contingenza storica e mondana. Dalle annotazioni mistiche di Boetti alle annotazioni perimetrali e spaziali di Prini, il passo è breve. Una stanza è e risuona di quattro angoli, un uomo si blocca in un passo da un metro, il pavimento diventa scalino, la sedia è un’immagine piatta sorretta da una sedia, ogni gesto di Prini si conclude nel presentarsi. Il dominio passa all’uomo dagli “enne” sensi.

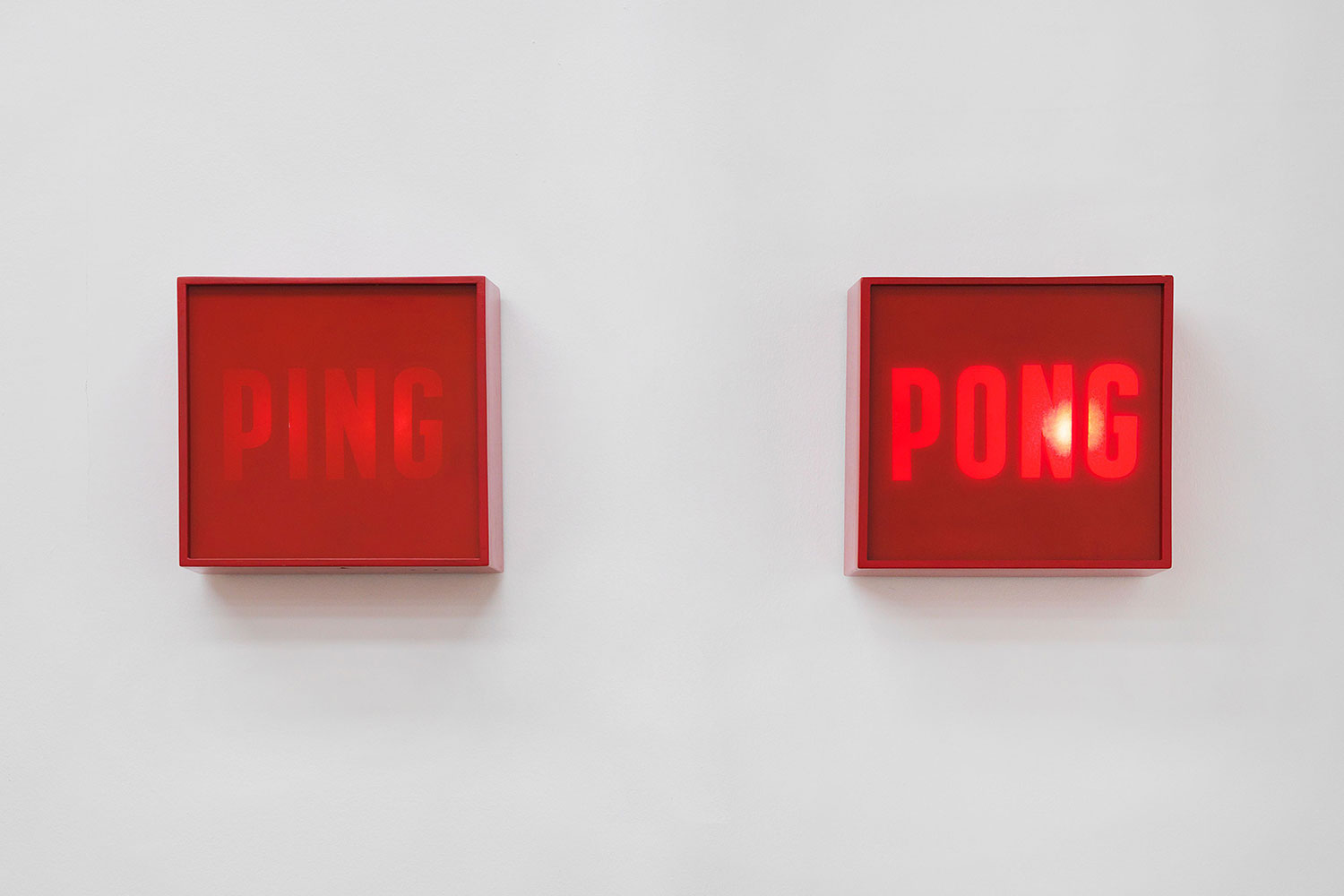

L’autonomia domina incontrastata in Piacentino. Le sue “monumentali” composizioni s’impongono sotto un’aperta sfida alle convenzioni di spazio, di ambiente; impossibile organizzarle, collocarle, piegarle al codice spaziale abituale, seppur cromaticamente possedibili, al punto da lusingare la percezione colta dello spettatore, esse sfuggono. Come la luce fugge, così il mondo. Per possederli bisogna bloccarli nell’attimo in cui si incontrano. Così Merz violenta gli oggetti e il reale con il neon. Il suo è un inchiodare drammatico che atterrisce.

È un continuo sacrificio dell’oggetto banale e quotidiano quasi novello Cristo (il culto dell’oggetto è una nuova religio). Trovato il chiodo, Merz, da buon filisteo del sistema, crocifigge il mondo.

Più sottilmente “povera” l’azione di Anselmo. Qui la precarietà si esalta. Gli oggetti vivono nel momento di essere composti e montati, non esistono come oggetti immutabili, si ricompongono di volta in volta, la loro esistenza dipende dal nostro intervento e dal nostro comportamento. Non sono rapporti autonomi, ma installabili, vivi in rapporto al nostro vivere.

Infine le “entità espressive” di Zorio, enfatizzazioni visuali di un avvenimento instabile. Così la violenza dei tubi Dalmine, dei colori, dei cementi, dialoga con la precarietà del tempo, con la sottile instabilità del maglio che sta per cadere sulla “sedia”, con il graduale cristallizzarsi dell’acqua salata, con la incredibile resistenza dell’elemento elastico rispetto alla struttura d’acciaio.

Un’imprevedibile coesistenza tra forza e precarietà esistenziale che sconcerta, pone in crisi ogni affermazione, per ricordarci che ogni “cosa” è precaria, basta infrangere il punto di rottura ed essa salterà. Perché non proviamo col mondo?

Incontro, il 23 novembre, Icaro e Ceroli che mi confermano che questo atteggiamento è ormai di molti artisti. Alviani, Scheggi, Bonalumi, Colombo, Simonetti, Castellani, Bignardi, Marotta, De Vecchi, Tacchi, Boriani, Mondino, Nespolo. Questo testo nel suo farsi è già lacunoso. Siamo infatti già alla guerriglia.