Di Paul Cadmus (1904-1999) e del suo realismo magico pittorico già si conosce abbastanza, poiché la sua opera è ormai, a ragion dovuta, sdoganata da chiusi circuiti prettamente omosessuali e ha raggiunto un meritato riconoscimento universale per la sapiente capacità di combinare erotismo e critica sociale. Un po’ meno si sa del pittore Jared French (1905-1988), anch’egli impegnato in un sofisticato realismo magico intriso di mistero. E ancora meno nota è sua moglie, pittrice, Margaret Hoening French (1906-1998), per via di un certo stereotipato pregiudizio, duro a morire, spesso relegante le donne nell’arte a un ruolo ancillare, nonostante gli ipnotici mondi cui l’artista ha dato vita, popolati di zebre, equilibristi sul cerchio ed enigmatiche figure sospese nello spazio-tempo.

Una vera sorpresa è poi il lavoro collettivo dei tre, riuniti, nella vita e nell’arte, sotto il nome di PaJaMa che unisce le rispettive iniziali; un lavoro prezioso e poetico, portato avanti dal 1937 al 1950, riservato a una circolazione sotterranea e furtiva, ristretta al solo ambito amicale. Per i tre il gruppo è l’occasione di espandere le potenzialità creative del singolo e consente, al contempo, la sperimentazione di una intimità altra. Ne deriva un corpus di fotografie – una sorta di album di famiglia queer – oggi raccolte con cura e intelligenza nella mostra alla Galleria Federico Vavassori di Milano, testimonianza di una – come altro definirla – amicizia-sodalizio-ménage à trois, dei corpi e delle menti, in cui divertissement e, più o meno latente, attrazione si intrecciano e confondono. Fotografie private – in fondo non così tanto, sicuramente non rubate o spontanee, ma costruite con meticolosa attenzione – debitrici di una teatralità intrinseca alla tradizione del tableau vivant e anticipatrici, inconsapevoli, di certa staged photograpy che in Cindy Sherman avrà una delle sue massime espressioni, passando per Francesca Woodman, Hiroshi Sugimoto, Joel Peter Witkin, Nobuyoshi Araki, Sarah Moon, Jeff Wall, Gregory Crewdson, Bruce Weber – grande fan di Cadmus, per ammissione del pittore stesso – o di Robert Mapplethorpe – sempre Cadmus: “I wish I liked Mapplethorpe’s photography better. I think it’s wonderful technically, but it doesn’t interest me very much”.

Ma non sono semplici fotografie, questi piccoli formati scattati tra il tardo pomeriggio e il mattino presto: raccontano una storia, fatta di desiderio, piacere, gelosia, invidia, intrighi sessuali, eros e thanatos. Catturano una tensione. Sono brandelli di vite che si fanno scientemente autofiction, narrazioni sospese tra il vero e il verisimile, non lineari ma evocative, attraversate dai brividi del thriller, del noir e di certe atmosfere hitchcockiane – ben prima di Hitchcock.

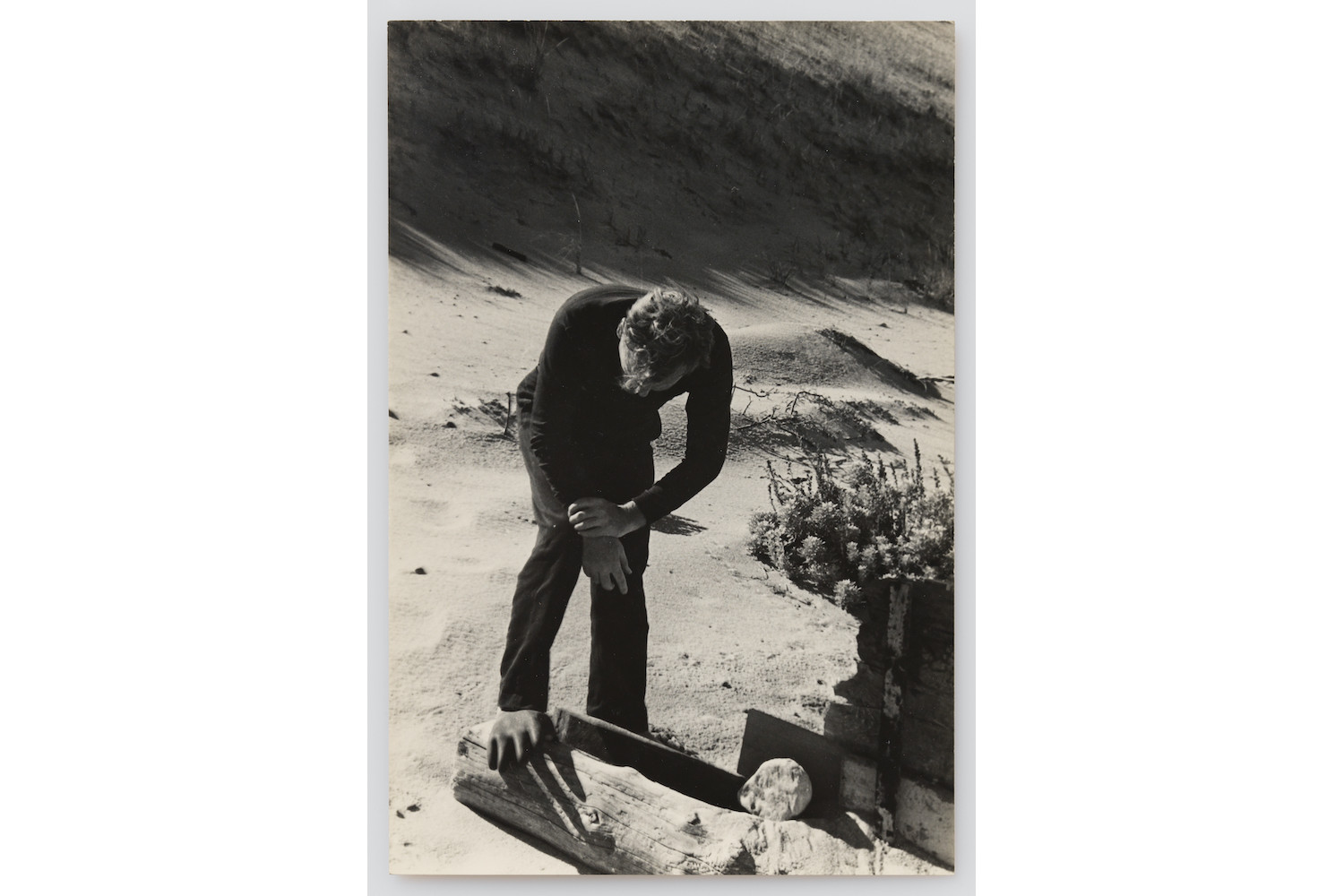

Fire Island, Nantucket e Provincetown le ambientazioni privilegiate. Rigide, geometriche, equilibrate le composizioni, come in Jared French, Margaret Hoening French and José Martinez, Provincetown (1939 ca). I detriti e relitti delle spiagge a fare da materiali di scena, correlativi oggettivi di emozioni e sensazioni, e contraltare a corpi a volte allusi, a volte marcati dalle ombre, a volte in pose plastiche, con uno sguardo al neoclassicismo e un clin d’oeil a Man Ray e Magritte, come in Glenway Wescott, Fire Island (1940 ca), o al teatro dell’assurdo, con i finti reduci post-apocalittici di una grande guerra, come in Jered Fench, Lincoln Kirstein, José Martinez and Paul Cadmus (1945 ca). Questi corpi performanti tanto hanno a che fare con le coreografie di Balanchine, altro amico e sodale di quel milieu di intellettuali e happy few di cui il trio PaJaMa faceva parte, tra i quali Tennessee Williams e Christopher Isherwood. Tale contesto non può non ricordare la creatività collettiva, e promiscua, del Circolo di Bloomsbury, le utopie naturiste capresi del pittore Karl Diefenbach – e, non si dimentichi, in anni a lui di poco successivi, la Marchesa Casati animava la stessa isola di Capri con artisti, intellettuali e bon vivants – o, ancora, il triangolo Picasso, García Lorca e Dalí, questi ultimi ritratti a Cadaqués in pose ambiguamente omoerotiche.

E dove il paesaggio – Arcadia psicogeografica, perduta o ritrovata poco importa – si antropizza è solo per fare posto ad architetture della provvisorietà, della necessità, del caso. Ed è tutto un procedere per dicotomie: chaos vs cosmos, immobilità vs il tumulto di una natura dagli echi e impeti romantici. Nelle loro evidenti contraddizioni e non celate ambiguità, le fotografie di PaJaMa rappresentano un inno alla libertà di espressione, al gioco e al divertimento (sguardi e posture lasciano talvolta trasparire ironia e autoironia), anche passando attraverso una libera sessualità, aperta e fluida.

PaJaMa: una intima Factory ante litteram non priva di sincera naiveté e joie de vivre, in un fecondo scambio tra le discipline in cui, nella maggior parte dei casi, sono i dipinti a influenzare le fotografie e non viceversa.