Mattia Capelletti: Vorrei iniziare dalla tua ultima performance: al PAC di Milano, il 9 settembre scorso, nel contesto del ciclo “PERFORMING PAC. MADE OF SOUND”. In quell’occasione hai presentato Il Segreto (2020), di cui sei coreografa, ma non unica interprete: una scelta dettata dalla natura dialogica del lavoro.

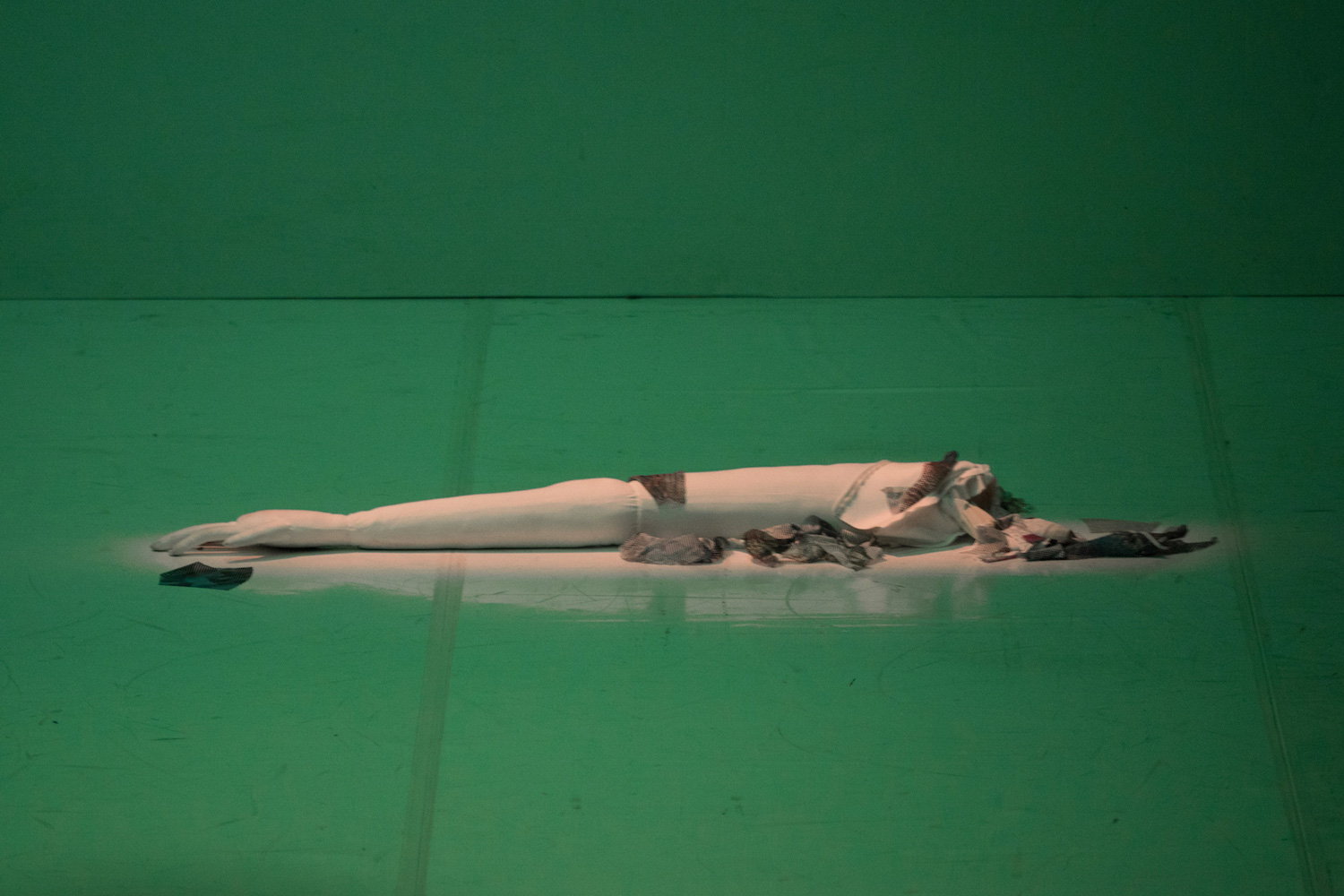

Annamaria Ajmone: Il Segreto è una manifestazione “altra” di una produzione in corso, NO RAMA. Al momento esiste in due dimensioni, una è quella di una danza per un performer e tre macchine sonore – quella che ho presentato al PAC. In quel caso l’ho interpretata io stessa, ma a Firenze, per esempio, sarà eseguita da Lucrezia Palandri e Marta Capaccioli. Nella versione per un’unica performer, vengono sussurrati dei segreti a delle entità impalpabili, fantasmatiche, e danziamocon loro. Esiste poi in una forma laboratoriale, sempre concepita per spazi espositivi, dove immagino di lavorare con diversi performer per creare un’installazione attraversabile dallo spettatore, incentrata sulla pratica del segreto, che è una pratica narrativa. Dei performer si sussurrano segreti e il racconto diventa motore del movimento: i corpi si organizzano simultaneamente, per spostarsi muovono lo spazio, modificandolo costantemente.

MC: In questo senso, nel tuo lavoro, l’interazione tra performer, pubblico e spazio non è mai unilaterale, ma scambievole, reciproca. Questa è un’idea centrale di NO RAMA (2019), che altrove hai definito come paesaggio. Vorrei che ci facessi da guida in questo ambiente.

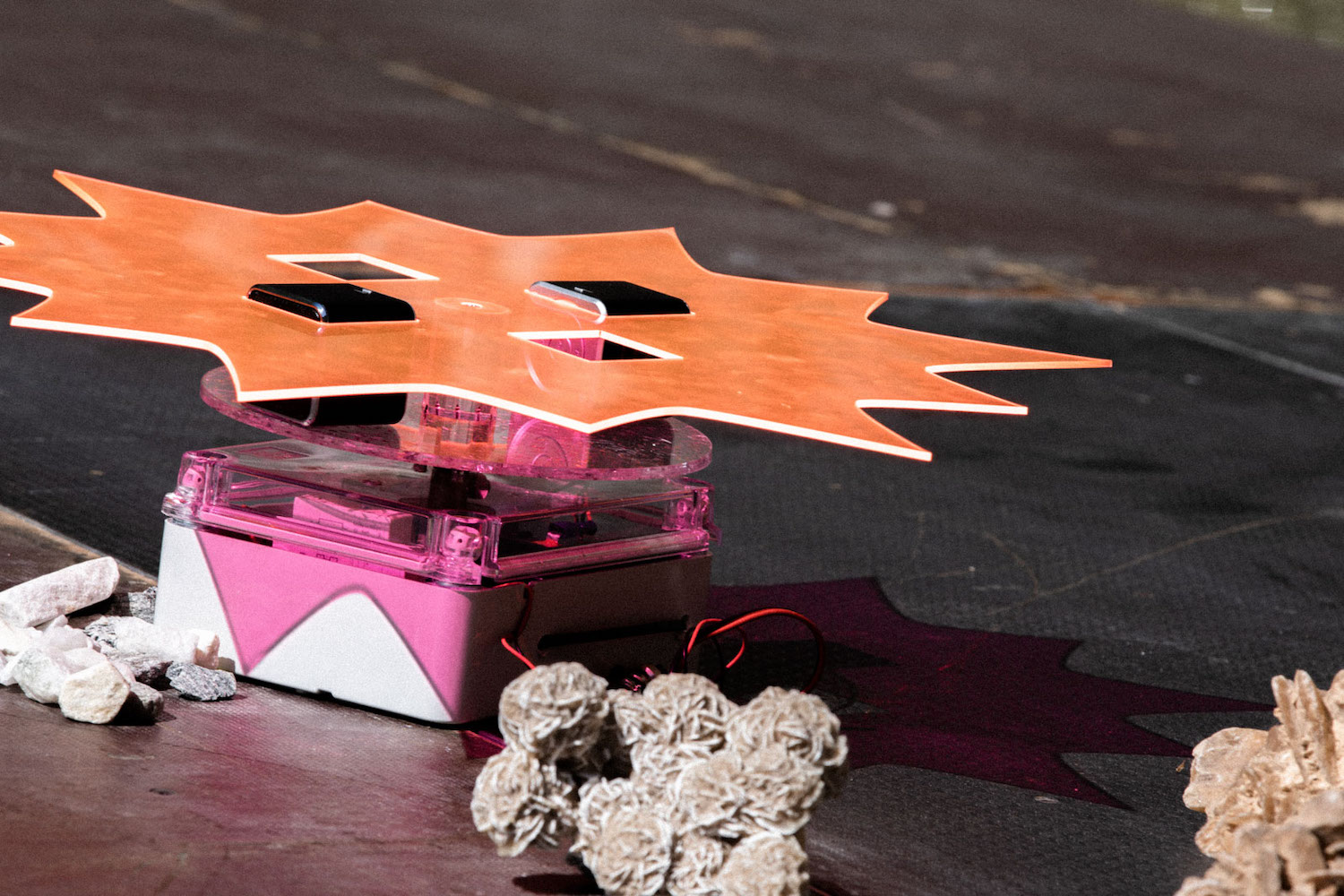

AA: NO RAMA ha inizio da alcune mie ossessioni e visioni e dal forte desiderio di immaginare assieme ad altri artisti uno spazio possibile e alieno. NO RAMA è immaginato e realizzato con Marta Capaccioli, Lucrezia Palandri, Francesco Cavaliere, Giulia Pastore, e Jules Goldsmith. Si presenta come un microcosmo terreno, multitemporale, presente. La coreografia è giocata tutta sulla composizione e decomposizione, sia delle immagini stesse che vengono a crearsi sia della struttura della danza. Abbiamo fatto numerosi esperimenti, e infine abbiamo elaborato tre pratiche fondamentali che informano i corpi delle tre performer, mettendole in relazione con gli oggetti di cui è composta la scena: rose del deserto, sabbie e musica. Il tempo è dilatato, i movimenti si reiterano, le luci cambiano impercettibilmente e la musica, composta attraverso diverse fonti sonore, spazializza il tempo creando architetture che si sviluppano sia orizzontalmente che verticalmente. È uno spettacolo che invita a guardare a terra, come quando guardi gli insetti, qualcosa che si muove sul terreno, per poi spostarsi verso l’alto. Non accade nulla.

Mi piace immaginare ci si possa porre davanti a NO RAMA come ci si pone davanti a un prato poco soleggiato, che poi diventa caldo, desertico, per poi raffreddarsi e diventare ghiaccio, cristallo.

MC: Hai elaborato l’idea di scena come paesaggio – su cui insisto perché trovo sia un tema cardine del tuo lavoro – in altre tue produzioni. Mi viene in mente To Be Banned from Rome (2017), nel quale la rete e le soggettivazioni che produce, vengono restituite in scena con il contributo di tutte le tecniche a tua disposizione: non solo la coreografia ma anche luci, costumi, suono…

AA: In To Be Banned from Rome, commissionato da Torinodanza e Club to Club – una sorta di appuntamento al buio con Alberto Ricca/Bienoise con cui ho scritto e immaginato lo spettacolo – a un certo punto, più o meno a metà performance, c’è una sezione di una decina di minuti in cui la scrittura è volutamente solo scenica: io esco di scena, il corpo è assorbito dal dispositivo. In quel caso la danza rimane, esiste, anche se non è visibile, diventa impalpabile. La scena scorre davanti agli occhi. Tre oggetti immobili creano profondità: l’ambiente cambia ma è impercettibile. Il mio desiderio era portare il pubblico sulla soglia, dentro e fuori. Tutto il lavoro è costruito con un’ossessiva frontalità, per me una decisione molto rara. La struttura frontale rispondeva perfettamente alla nostra volontà di giocare con l’ambiguità (tridimensionale, bidimensionale, esterno/interno) per noi fondamentale per rendere un paesaggio non tangibile, ma reale. Questa realtà esclude in parte il movimento, ma non il corpo. Abbiamo lavorato molto anche con Giulia Pastore (light designer), sul tipo di esperienza che volevamo creare per il pubblico.

Io avevo un ruolo ambivalente che non ho mai risolto, poi a un certo punto mi sono arresa e l’ho accettato come elemento costituente. Attivavo lo spazio, ma al contempo lo subivo, lo osservavo, e per fare questo dovevo necessariamente guardarmi dall’esterno, e allo stesso tempo abitare quel luogo. Era proprio questo il punto. In TBBfR portavo all’estremo questa pratica, in realtà congenita all’essere performer: la rendevo parte della scrittura dello spettacolo, la dichiaravo e diventava protagonista – e non solamente il mio personale stato performativo. Per noi è stata un’idea chiave per rendere la specificità del paesaggio della rete.

MC: Abbiamo parlato di paesaggio, e quindi di rappresentazione, ma allo stesso tempo la tua pratica è più orientata verso il processo, che alla figurazione. Oltretutto, è difficile parlare di rappresentazione quando si ha a che fare con il corpo. Il teatro, come le arti visive, indulgono in una certa pulsione all’interpretazione.

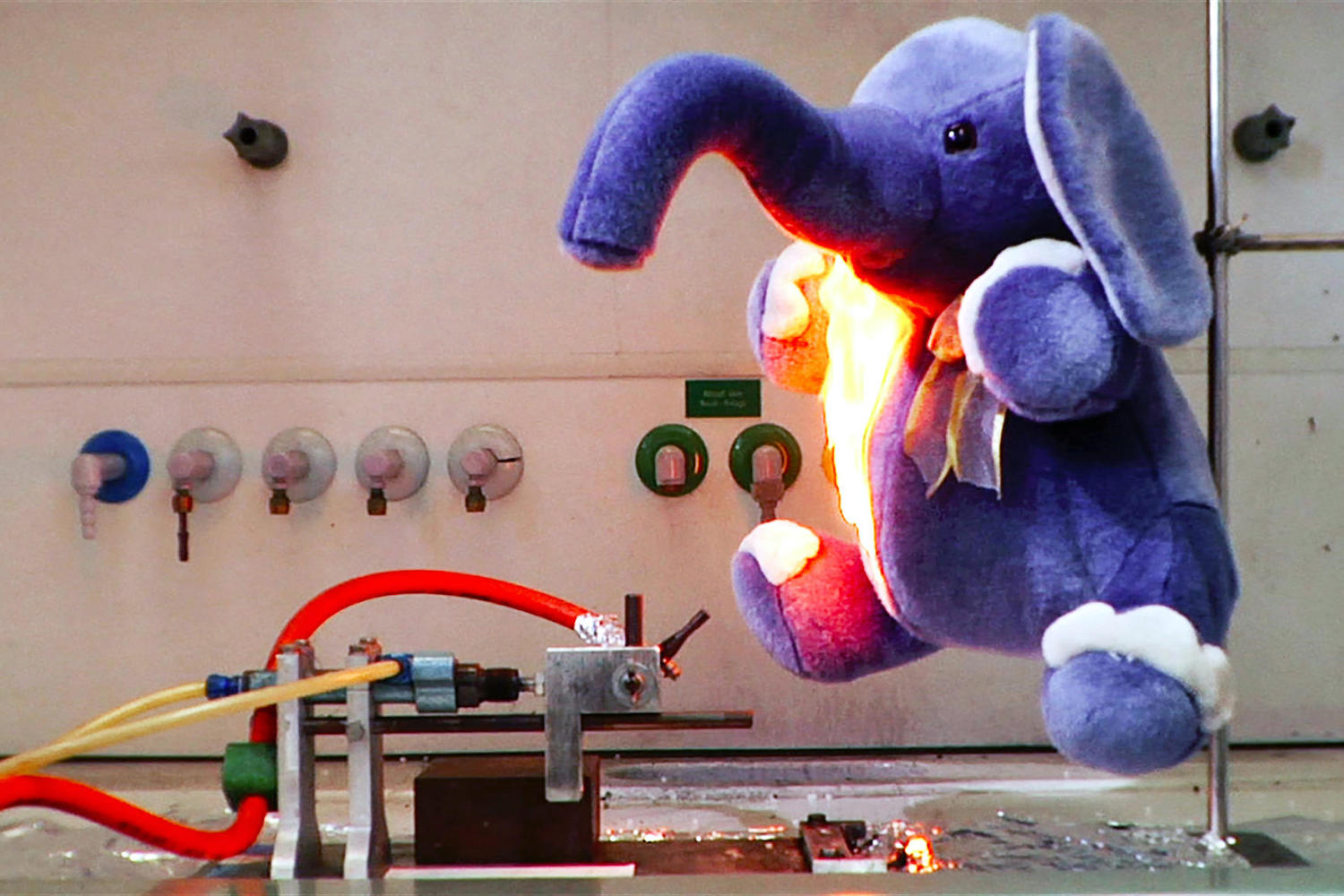

AA: Per me la danza è un oggetto astratto. Come guardare una forma che si modifica, una macchia che cambia colore. Non ti racconta, non rappresenta: è, in quel momento. Ha a che fare con lo sconosciuto, l’indicibile. Tento di costruire una struttura fatta di elementi che possano suggerire allo spettatore dei percorsi, delle immagini per acclimatarsi. La danza modifica lo spazio, ogni spostamento cambia la configurazione della scena, e questo accade attraverso un ritmo, una scansione. Ciò che rende lo spettacolo dal vivo speciale è l’imprevedibilità. L’imprevedibile è l’elemento costituente di quest’arte, per questo è veramente importante rimanere sempre aperti verso ciò che si muove con noi, perché è importante che tutto riviva ogni volta nella ripetizione, che respiri. La prima cosa che faccio quando entro in scena è scaricare il peso sui piedi, poi mi assicuro che le mie ginocchia non siano bloccate. È importante che la mia posizione sia sempre mobile, perché potrebbe accadere qualsiasi cosa e devo essere pronta a cambiare direzione velocemente. Sono convinta che, in scena, i/le migliori performer siano quelli distratti, poco concentrati su sé stessi ma sempre proiettati verso ciò che si muove intorno.

MC: In maniera forse controintuitiva, mi viene ora da domandarti qual è il tuo rapporto con il testo. So che la tua formazione ha radici nella letteratura, e le tue produzioni sono informate da vaste ricerche. Mantieni attiva una qualche pratica di scrittura?

AA: In generale mi circondo di testi in maniera non metodica. Mescolo romanzi, saggi, conferenze…alcune volte del testo mi interessa solo un’immagine, un concetto che si snoda piano piano; alle volte la metrica, il suono di come le parole si intrecciano. I testi si sovrappongono, si accostano, creano una mappa, fatta di atolli e percorsi. Come pratica scrivo su un quaderno estratti di testi. La riscrittura ha qualcosa di cannibalesco. Mi approprio fisicamente di qualcosa che non è mio, creo altri testi prodotti da campioni. I miei quaderni degli appunti sono i quaderni di altri. I quaderni sono temporali e non divisi per argomenti. Questo è curioso perché lavoro su più progetti contemporaneamente, la stratificazione si intensifica. Nel processo di creazione c’è un momento in cui ho la sensazione che tutto diventi ingombrante, poi mi placo, arriva il momento in cui questi libri e questi quaderni non viaggiano più con me. Noi proseguiamo con le residenze, in lavoro in sala, la ricerca ma loro rimangono dietro, ci lasciano in pace a galleggiare sulla superficie.

MC: Due anni fa ho partecipato a Nobody’s Indiscipline, la piattaforma per la condivisione di pratiche artistiche che hai avviato insieme a Sara Leghissa. A differenza di molti workshop accentrati attorno alla figura del maestr*, Nobody’sridistribuisce orizzontalmente la possibilità di azione – anche, e soprattutto, attraverso la sua concezione espansa di cosa vuol dire “pratica artistica”. Vuoi raccontare ai lettori questo progetto, e le idee che lo animano?

AA: Nobody’s Indiscipline è una piattaforma indipendente e multidisciplinare per lo scambio di pratiche di arti performative. Da quando esiste ha generato incontri, produzione di pensiero, scambio, legami, e un momento di respiro laterale alle logiche produttive.

Sin dal primo momento, nello spavento e nella confusione di non sapere esattamente cosa stessimo mettendo assieme, Nobody’s Indiscipline si è manifestata nel suo splendore: difettosa, storta, informe. Ci ha reso consapevoli e ha reso visibile l’esistenza di una dimensione di ricerca, scambio e incontro generato in maniera libera, orizzontale e non spendibile. Nobody’s rivendica il diritto allo studio, alla conoscenza, e alla perdita di tempo, intesa come riappropriazione qualitativa di esso. Nell’arco di una settimana una ventina di artist*, curator*, studios* si incontrano nella città di Milano per un tempo limitato; ogni giorno cambiamo spazio, perché crediamo che lo spazio possa informare le pratiche sia da un punto di vista artistico che politico (dal Cox18 al Museo del Novecento, dalla Triennale alla Piscina Romano e molti altri). Ogni oggetto messo a disposizione degli altri, diventa una materia condivisa e di conseguenza modellabile. Può essere estremamente faticoso a volte, perché la responsabilità è generale e non c’è un vero punto di riferimento. Questo a volte mi fa venire il mal di mare. Quest’anno a causa della pandemia in corso lo abbiamo fatto online. È stata una scelta complessa. Ha assunto un’altra forma in questo nuovo stato delle cose, perché, a un certo punto abbiamo dovuto aprire gli occhi e renderci conto che non era una pausa dalla vita reale, ma era la vita reale.

La versione online ci ha permesso una grande espansione geografica, avevamo tre fusi orari da coordinare, degli appuntamenti, e delle chat dove condividere i feedback delle pratiche che avvenivano nelle nostre case. È stato emozionante ed estraniante considerando che uno dei presupposti principali di Nobody’s è l’incontro dei corpi.

MC: Hai potuto notare se e in che modo questo lavoro di apertura, condivisione, e adattamento, ha un’influenza sulla tua personale pratica artistica

AA: Come in Nobody’s, ogni progetto artistico che attraverso è un po’ un salto nel vuoto: formulo degli inviti, creo delle connessioni, e poi lascio che le cose accadano. È fondamentale rigenerare le energie per scoprirmi disponibile in corsa a modificare il percorso. Le persone e gli spazi cambiano continuamente: il mio è un lavoro basato sulle residenze e su lunghi momenti di convivenza, ma anche di sospensione tra un incontro e l’altro. Sapersi adattare di volta in volta richiede tempo. Lo scambio non esiste di per sé, va costruito e tutelato.

MC: A proposito di apertura alla mutevolezza e adattamento. Il 4 dicembre presenterai online una versione di Il Segreto sottotitolata Chronicles from NO RAMA (2020) alla Triennale di Milano, alla quale sarai associata fino al 2022. Come stai gestendo una programmazione a lungo termine in un momento come questo che necessita (o impone) particolare elasticità

AA: La gestisco come posso, alle volte è sfiancate, alle volte è divertente, certe cose possono adattarsi altre meno. Tendo ad essere molto lucida e a scegliere la cosa migliore per ogni progetto, pensando al valore politico della mia scelta.

La mia posizione continua a variare rispetto questo tempo. In questo momento penso sia importante procedere adattandosi a diversi mezzi, quando il progetto lo permette. Chi lo dice che il mondo nel futuro non sarà intervallato da catastrofi, pandemie? Non credo che gli spettacoli in streaming sostituiranno il live, penso che appena si potrà gli artisti torneranno a farli e il pubblico a guardarli dal vivo. Mai come adesso credo sia ideale concentrarsi sulla ricerca. I teatri sono chiusi al pubblico, ma non ai lavoratori, quindi è un momento opportuno da dedicare allo studio. Personalmente continuerò a fare in modo che le mie scelte contribuiscono a sottolineare a chi di dovere che questo spazio-tempo è necessario.