“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

La verità è che volevo scrivere di Anne Carson. Le cose poi sono andate diversamente perché il testo su Rebecca Solnit era rimasto senza autore e commentando l’episodio mi sono lasciata sfuggire che Storia del camminare è un libro che spesso consiglio di leggere agli studenti in Accademia. Così mentre leggevo e rileggevo Antropologia dell’acqua e parlavo di Anne Carson e cercavo echi della scrittura di Anne Carson in altre scrittrici che mi piacciono – trovandoli – e mentre Anne Carson diventava una figura della risonanza e dunque del mio risuonare con altre persone, aumentava il mio fastidio per Rebecca Solnit e per l’impegno preso. La ragione penso sia da imputare alla delusione che ho provato leggendo Gli uomini mi spiegano le cose: tanto avevo amato Storia del camminare, quanto ho trovato irritante il secondo – fatto salvo uno stupendo saggio su Virginia Woolf e l’oscurità. Mi sono sentita tradita.

L’editoria italiana ha uno strano rapporto con questa autrice: la traduzione di Wanderlust. A history of walking (in originale il titolo è infinitamente più bello) per i tipi di Bruno Mondadori era stata successiva di solo due anni all’uscita del libro negli Stati Uniti. Nella mia percezione il libro aveva avuto uno straordinario successo, perché tutte le persone con cui nel corso degli anni mi è capitato di nominarlo lo conoscevano, ma naturalmente la mia impressione potrebbe essere del tutto sbagliata, pensando al campione di riferimento della popolazione italiana con cui mi è capitato di parlare di Solnit e che solitamente non fa statistica. Men Explain things to Me, uscito nel 2014, è stato tradotto nel 2017 e ristampato nel 2020 da Ponte alle Grazie, che ha anche acquistato i diritti di Storia del camminare: con mio grande sollievo perché continuavo a inserirlo in bibliografia pur sapendo che era esaurito (e forse la questione del mio campione di riferimento è in parte da rivedere). Ma nel mezzo sono trascorsi quattordici anni, nei quali Solnit ha pubblicato molti altri titoli che non sono mai arrivati sugli scaffali delle librerie italiane tra cui A Field Guide to Getting Lost, The faraway Nearby, Savage Dreams, A Journey into the Landscape Wars of American West. Libri in cui quella forma ibrida tra racconto autobiografico e saggio che le permette di esplorare liberamente aspetti della cultura che di solito se ne stanno su sponde separate emerge in maniera potente. Libri infine che si pongono in continuità con Wanderlust, e che quindi il mio campione di riferimento, irrilevante ai fini di statistica, avrebbe proposto senza esitare per una traduzione. E che mi hanno riportato lì dove l’avevo lasciata, a tracciare traiettorie imprevedibili tra cose molto vicine e cose molto lontane, tra geografie, cronologie, discipline, come accade in una conversazione o quando si cammina sovrappensiero.

Ieri sera, dopo cena, ho portato il mio cane a passeggiare. Nel seguire il passo di un animale si sperimenta una vicinanza che non ha bisogno di parole, un silenzio appagato e nutrito dal moto in sé. Cammino in linea retta dietro al mio cane e come il cane uso i sensi per registrare, senza giudizio, lo spazio. Le ombre proiettate sulle mura, la scia delle luci che segnano il percorso, l’aria fresca della prima estate, il profumo dei fiori di cappero, il rumore dell’acqua delle fontanelle. Camminando, ho iniziato a comporre questo testo, perché una cosa che so è che per poter scrivere, devo uscire di casa, mettere un piede davanti l’altro, e lasciare che la testa e il corpo si accordino.

“Da dove si comincia? I muscoli si tendono. Una gamba è il pilastro che sostiene il corpo eretto tra cielo e terra. L’altra un pendolo che oscilla da dietro. Il tallone tocca terra. Tutto il peso del corpo rolla in avanti sull’avampiede. L’alluce prende il largo, ed ecco, il peso del corpo, in delicato equilibrio, si sposta di nuovo. Si parte con un passo, poi un altro e un altro ancora che, sommandosi come lievi colpi su un tamburo, formano un ritmo: il ritmo del camminare”1. Camminare, prosegue Solnit, è una cosa tanto ovvia quanto sorprendente perché è la trama che sottende la storia dell’umanità come storia di migrazione, la politica, la filosofia, l’arte. Che esattamente ciò di cui Wanderlust racconta, girovagando tra Virginia Woolf, William e Dorothy Wordsworth e Jane Austen (la libertà e la modernità delle sue eroine è tutta in quel reclamare lo spazio e il movimento), Stanley Broun e Richard Long, le processioni e i movimenti per l’acqua (parate processioni e rivoluzioni si fanno marciando per le strade), e Lucy Lippard. Mentre camminavo, l’altra sera mi è venuta in mente una frase di Lippard che mi ero appuntata tempo fa: “Da quando sono tornata dall’Inghilterra, questo autunno, ho perso il senso del tempo. Lì, per dieci mesi, ho vissuto la vita perfetta. Vivevamo in una fattoria isolata. Mio figlio era a scuola tutto il giorno. Il mio amore era in un altro paese. La mattina scrivevo e il pomeriggio facevo lunghe camminate nella brughiera con Gnasher, il cane bianco e nero”2. Poi ho pensato che ci deve essere qualcosa del camminare che ha a che fare con il mio mestiere, se condivido questa pulsione con altre amiche. Adrienne Drake, ad esempio, è una infaticabile perlustratrice di Roma, compresa quella sotterranea. Ed è il modo attraverso il quale agli artisti che invita alle sue mostre fa conoscere la città: innescando una conversazione tra il tessuto urbano, la sua storia e poetiche distanti. Quando studiavo a Londra, Louise Garrett mi aveva invitato, con altre persone, a una conferenza in forma di passeggiata: a coppie percorrendo itinerari diversi che venivano negoziati nel corso della giornata, si raggiugeva infine un ritrovo comune. Io e la mia compagna di strada ci eravamo incontrate di fronte la camera oscura dell’Osservatorio di Greenwich: una introduzione promettente. Insomma, camminare è evidentemente l’innesco di un pensiero, come anche il perdersi: uscendo dall’asse verticale ci mettiamo in relazione con quello che è fuori di noi e la scrittura – che sia autobiografica o meno – prende avvio da questo movimento3:

We all have reasons/For moving./I move/To keep things whole./Keeping things whole, recita una poesia di Mark Strand. Scrivere di un lavoro, curare una mostra sono operazioni simili, si tratta in effetti di comporre un racconto a partire da cose che non ci appartengono e che prendiamo in prestito per capire meglio il mondo e anche noi stessi nel mondo. C’è un passaggio bellissimo sulla critica in L’oscurità in Virginia Woolf, che dice: “Esiste un genere di controcritica che cerca di ampliare l’opera d’arte, creando legami, spalancandone i significati, aprendo alle possibilità. Una bella critica può liberare un’opera d’arte che così potrà essere vista nella sua interezza, restare viva, intrattenere un dialogo senza fine che continui a nutrire l’immaginazione. Non contro l’interpretazione, ma contro le delimitazioni, contro l’uccisione dello spirito. Una critica così è già di per sé grande arte. Questo è un genere di critica che non mette in competizione il critico con il testo, che non mira a essere autorevole. Ciò che tenta di fare è piuttosto viaggiare insieme all’opera e alle sue idee, stimolarle a sbocciare, e invitare gli altri a una conversazione che forse sembrava inaccessibile, far nascere relazioni di cui probabilmente non ci si era accorti e aprire porte che magari erano chiuse a chiave. Questo è un genere di critica che rispetta il fondamentale mistero di un’opera d’arte, il quale ne costituisce in parte la bellezza e la godibilità, caratteristiche entrambe irriducibili e soggettive. La critica della peggior specie cerca di avere l’ultima parola e di farci restare tutti in silenzio; la grande critica apre uno scambio che non ha più fine”4.

Questa rubrica si propone di offrire a chi legge una parte della ricchezza e varietà e potenzialità della scrittura critica quando non sovrascrive le opere, ma esce a passeggio con esse.

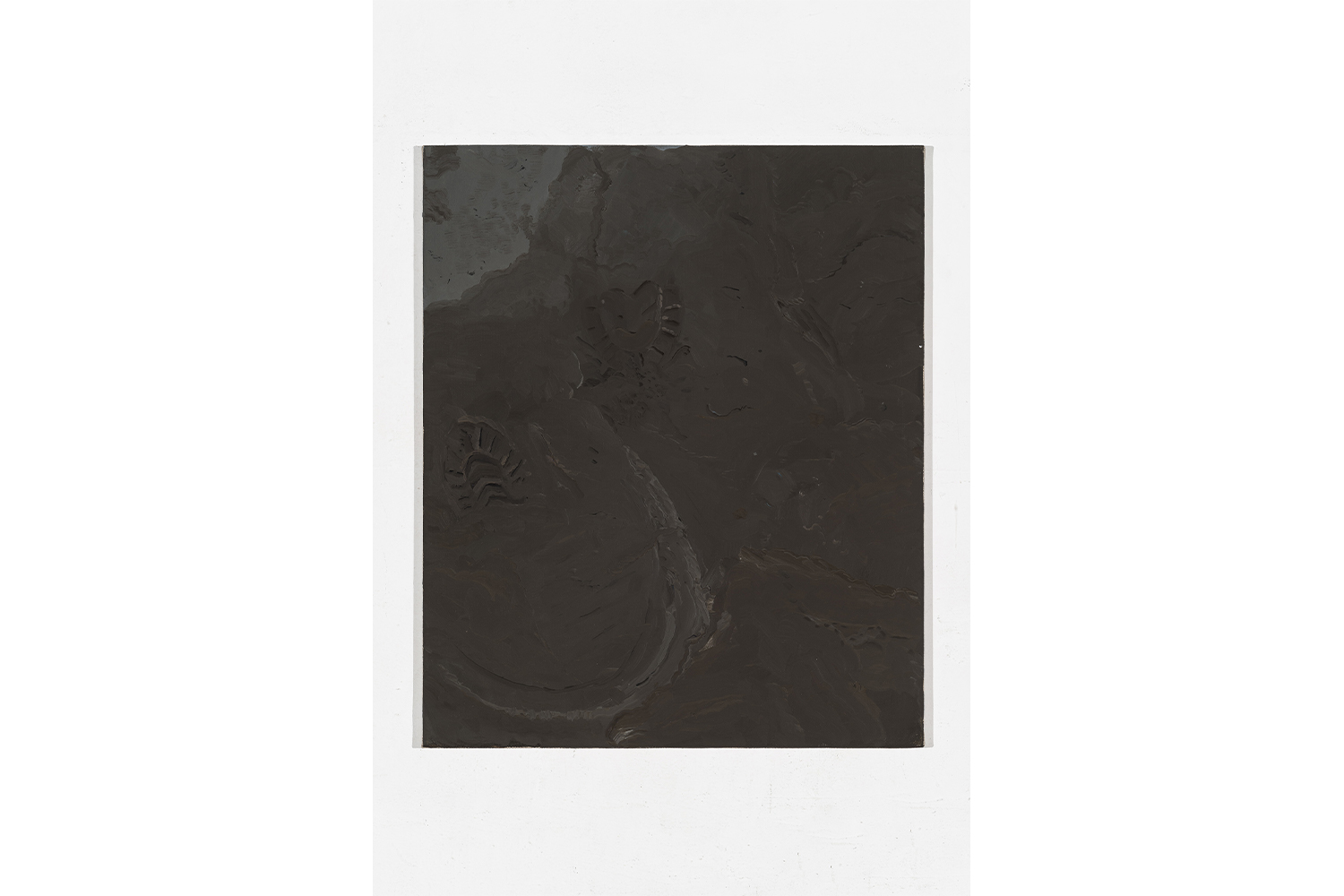

Allo stesso tempo spinge chi scrive a ragionare sulla propria scrittura, a perdersi nell’esplorazione del proprio Faraway Nearby attraverso il confronto con la voce di qualcun altro. Così, muovendosi nell’incertezza, nell’indeterminatezza, qualcosa inizia a formarsi ed è frutto dell’incontro tra quanto di determinato e quanto di accidentale c’è nell’atto creativo: “Per ogni genere di artista, l’ignoto, l’idea o la forma o il racconto che ancora non c’è, è ciò che deve essere trovato. È compito degli artisti aprire le porte per convocare l’ignoto, il non familiare, il profetico; è da lì che viene il loro lavoro, anche se questo arrivo segna l’inizio di quel lungo e disciplinato processo di trasformazione necessario per farne un’opera. Anche gli scienziati, come ha osservato una volta J. Robert Oppenheimer, “vivono sempre sull’“orlo del mistero”, il confine dell’ignoto”. Ma trasformano l’ignoto in qualcosa di conosciuto, portandolo a terra come fossero pescatori; gli artisti invece portano noi nelle oscurità marine.”5 Mi sono riconciliata con Rebecca Solnit, o meglio con il fatto di non poter scrivere di Anne Carson, scoprendo da un articolo di Riccardo Venturi (a proposito di scritture…) che entrambe erano state ospiti della Library of Water di Roni Horn in Islanda. E so che è un magro pretesto, ma a me è bastato. Poi, leggendo in rapida successione i suoi libri che proseguono e rilanciano il metodo di Wanderlust, ovvero quella oscillazione tra racconto di sé e storia del mondo. La voce di Rebecca Solnit mi ha accompagnato proprio come quella di una persona con cui si passeggia: la sua è una scrittura apparentemente semplice, capace di tessere rapporti complessi tra le cose con lo stesso tono con cui si scrive una ricetta. Capace anche di lasciare spazio alle divagazioni, alle proprie immagini, come i ritratti delle Mura Aureliane che Michele Tocca va componendo da qualche tempo, percorrendone il perimetro e le fotografie dei margini della città, delle strade che diventano sentieri, dei paesaggi che Antonio Rovaldi compone camminando. E che ho scelto come compagni di strada, su queste pagine.